國際醫學人類學界和精神衛生領域的領軍人物、哈佛大學教授凱博文,在他的妻子瓊被診斷出患有早發性阿爾茨海默病後,開始了對她的悉心照護,之後寫作了【照護】這本書。在書中凱博文還透過自己的親身經歷,指出了醫療中存在的種種問題以及悖論。近日,凱博文再次來到中國,同復旦大學人類學民族學研究所所長潘天舒和作家於是在上海圖書館東館共同探討了「照護」在當代的重要性和困境以及「照護」如何為我們每個人的存在找尋到意義。以下內容節選自講座文字整理稿。

對談現場

於是: 大家好,歡迎參加今天這場很難得的聚會,討論照護這個非常重要的主題。在當代,尤其是進入老年化社會之後,照護成了家家戶戶都關心的問題,也剛好是最近,北京大學新聞與傳播學院的胡泳教授全職照護失能母親的事也上了新聞,媒體用的都是「這個世界對老年人不太友好」「未來獨生子女處境更難」「4400萬失能老人誰來照顧」之類的標題,都很戳心。

事實上,胡泳教授不是第一個做照護敘述的學者,我們今天有幸請到的幾位嘉賓正是最早致力於讓照護課題在中國紮根的學者們,首先我要隆重介紹的是凱博文教授,【照護】一書的作者。凱博文教授是國際醫學人類學和精神衛生領域的領軍人物,美國國家醫學院、美國人文與科學院院士,他在哈佛大學任教多年,也是醫學人類學的奠基人。凱博文教授的著作有幾十本,目前已出版的中文版包括【疾痛的故事】【道德的重量】【苦痛與疾病的社會根源】和【照護】。坐在凱博文教授身邊的也是一位很厲害的教授,也是凱博文教授的弟子:哈佛大學人類學博士,上海復旦大學人類學研究所的潘天舒教授。我在【照護】剛出版時就聽潘教授談過凱博文教授的學術著作和思想,也是潘教授向我引薦了【照護】的譯者姚灝老師,姚老師從哈佛大學公共衛生學院畢業後回國,現在在上海市精神衛生中心擔任住院醫師。

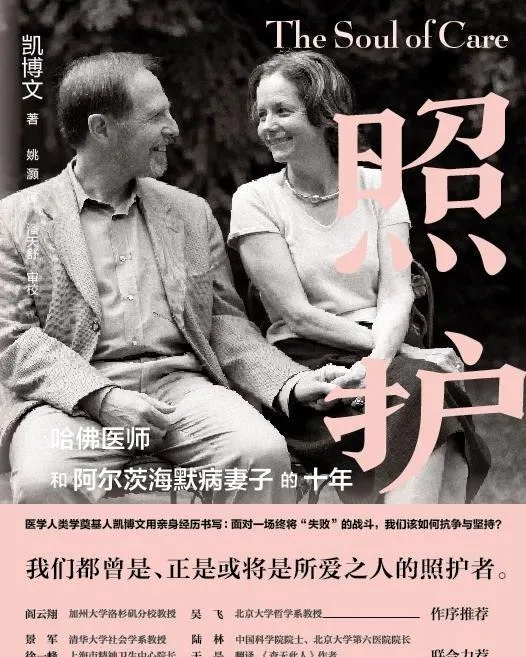

非常高興在【照護】出版四年後有機會向幾位照護專家當面請教。我先向大家簡單地介紹一下這本書,首先這本書有個副標題「哈佛醫師和阿爾茲海默病妻子的十年」,不難想見,我們會在書中讀到凱博文教授如何無微不至地照護妻子,並且以一位醫學人類學教授的思路反思了醫學倫理和照護的本質。

隨著妻子的記憶消退,凱博文教授也在逆向追溯他們幾十年的共同生活和工作,我們會讀到他們和中國有深厚的淵源,疫情之後教授已經有好幾年沒有來中國,這次回到中國,有什麽新的感受?或者是否感受到了新的變化?

【照護】

凱博文: 謝謝大家來聽我的講座。因為我的中文說得不好,在美國沒有機會說,所以希望有人能夠幫我轉譯。這麽多年以來再來到中國感覺非常好,也很高興能見到大家。大家今天過來應該都是為了我的書,而不是因為我這個人,我今天來到這裏,希望能夠把這本書帶給大家,然後同時討論三個比較重要的議題。一個就是關於照護在我們社會的重要性,因為所有的社會無論是中國、美國、歐洲還是日本,都面臨著非常重大的關於照護的需要。

第二個我們所有的社會都已經進入了一個老齡化的階段,因此照顧老人的問題就成了許多社會的一個中心。

第三個就是分享我自己的故事,然後希望我透過分享我自己的故事能夠詳細地闡述,並且為大家帶來很多共鳴的就是關於照護者和被照護人關系的這麽一個比較詳盡的是我們自己的民族誌,也就是我們人類學家非常核心的書寫和表達的方式。

於是: 其實也有一個專門的名稱叫微型民族誌是吧?就是諸如此類的一個稱呼,像微型民族誌這樣的稱呼,對於我們很多的老百姓來講,肯定也是接觸自己的生命體驗的一個很好的方式,我們可以把自己生活當中的一些不管是照護別人,還有照護自己,還有照護陌生人的這些故事都寫下來,其實就是一個微型的民族誌。然後既然剛才凱博文教授已經把他的這本書的一個宗旨歸納了一下,我們就接著更加具體地來問一下凱博文老師,為什麽「照護」以及「正確地理解照護」,是非常重要的?【照護】這本書對於您的學術和寫作生涯來說,是否有特殊的價值和意義?

凱博文: 謝謝你!首先我認為照護是我們這個社會的一種「膠水」,它讓我們的家庭和社會關系網都能凝聚在一起。我對於個人關照和照護的理解,是受到了我對過去的幾十年在中國做調研和認識許多中國人的影響,照護的重點在於人情關系。人情關系對我來說最重要的就是他們之間的情感和道德的連線,為什麽道德感在裏面?是因為我們之間的關系是對我們來說最重要的,對我們的生命也是最重要的。所以照護最大的問題就在於照護有道德和情感的關系在裏面,它原初是家庭關系,那麽問題就是我們尋求系統性的照護的時候,我們會去到像醫院和診所這樣的地方,然後尋求專業性的照護,它的性質就開始不一樣。在醫療系統下,醫患關系的問題現在在全世界都顯著存在,不僅是在中國,在美國、日本,在各個歐洲國家也是一個很重要的議題。這就是因為在我們的關照的關系中間有一些系統性,比如說醫院這樣的體系裏面,他們在乎效率更高,超過於照護關系的質素。在我自己的經驗中,當我的妻子罹患阿爾茨海默病之後,我開始去從我的朋友那裏尋求幫助,我的朋友們是在哈佛醫學院的很了不起的醫生,有一些是神經學家,但他們並沒有提供多少幫助。卻是從醫生的角度給我們制造出了一些新的問題。然後這個問題的根源就在於作為醫生,他們想要在很早階段就做出診斷,而由於阿爾茨海默是沒有可以治愈的方法的,所以他們並沒有提供多少照護,而是讓我很早就知道從現在開始你就只能靠自己了,沒有什麽別的事情可以做了。

但是其實對於醫生來說,他還是有很多建議可以給到阿爾茨海默病患者家庭的,但是我那些優秀的神經學科的醫生,對於這些可以給家庭的關註和照護的建議一點都不知道。然後這些優秀的神經科醫生,比如說他們完全可以告訴我們有提供住家保姆或者護工的選項,可以參與到家庭生活中來,但是他們對此也是一無所知的。然後也沒有人能夠給我提供心理準備,就是說接下來的十年我要照護一個患者,但是與此同時我可以一直保持在場,一直作為一個有愛的丈夫存在於她的生活。

然後他們沒有提供這方面的任何建議,因為他們不覺得這是跟醫療相關的建議。但是事實上這些才是在醫療系統和醫患關系裏面最重要的建議,也是本來對我來說最重要的事情。所以當我們面對一個持續衰退性的嚴重的神經性疾病,尤其是當它影響到整個衰老的人群的時候,我們想要認識第一點就是面對這些疾病能夠讓我們了解到我們醫療體系到底哪裏出了問題。第二個就是來自於我自己家庭的,對於患者照護的這一點,你要怎麽樣做才能把你自己的生命力、你自己的精力帶給他們,然後讓他們覺得他們不純粹是一個負擔,如何與他們相伴,繼續在日常的生活中走下去。但是我們所有作為照護失智患者的家庭成員都會逐漸地習得這一點,在這個過程中間,雖然我們有很大的負擔,雖然有一直增加的壓力,但是我們從中也能夠找到意義感,能夠找到目的性,然後我們能夠從非常艱難的過程中生存下來。我們已經結婚46年,在這46年的婚姻中,前36年都是我的妻子在照顧我,然後我照顧了她10年,我覺得對她提供10年的照顧,甚至不能夠平衡我們之間這種相互依持的關系。

所以寫這本書的目的之一就是我想跟大家分享在這10年的照顧過程中,對於我的妻子提供照護,如何讓我變成了一個更好的人,變成了一個更好的醫生,更變成了一個更好的教授,並且能夠更深刻地認識到我們的醫療系統到底錯出在了哪裏。所以這本書是獻給你們,然後希望你們能夠對醫療系統提出要求,我們的醫療系統應該是為人民服務的,你們不應該服務於醫療系統,這個系統應該服務於你們。然後在我們醫療系統為我們提供幫助的過程中間,其實有很多步驟是非常具有可操作性的,是可以實作的。我們可以討論這一些方面的問題。

於是: 好,我們讓凱博文教授稍微休息一下,我剛才在聽他講的時候,我其實一直在反思,因為我之前是先寫了【查無此人】,也就是我寫了以我照顧我父親的阿爾茨海默病患者為原型的一個小說,然後我才知道了有【照護】這本書,如果次序反過來的話,我可能就不會寫出【查無此人】,可能就會寫出一個另外的樣貌。

因為當時我並不知道什麽叫醫學人類學,我寫的小說完全是基於一個普通老百姓的微型的民族誌,然後照護的概念完全是限定於家庭,因為當時覺得所有的阿爾茨海默病的患者,這些一定都是家庭內部的事情,一定牽扯到的都是家庭內部成員之間的責任分配、道德感的平衡等,把這些內容作為我當時一開始想寫的一個初衷。寫完了之後,我認識了潘教授,他給我普及了醫學人類學的概念,我當時就豁然開朗,原來是可以從人類學的角度去想這個話題,。當時我就問過潘老師一個問題,現在我也想請大家來聽一下這個回答,為什麽要把醫學和人類學聯系在一起,在這個問題上面因為您建立了中國復旦大學的醫學人類學的學科,我覺得由您來回答這個問題再好不過了。

潘天舒: 好,謝謝於是老師!其實於是老師早就具有人類學的精神,人類學家寫民族誌的才能,你寫的內容離我理想的文學人類學的這個題材非常接近。我就從學科發展的角度來說一下,盡可能地少用一些學術術語。我最早看到【照護】這本書的樣書的時候是在疫情之前存取美國的時候,在凱博文教授的辦公室裏,大概是2019年的8月份,我看到了書的封面,但是我知道這本書開始寫作這個時間也挺長了。那麽如果很熟悉凱博文教授作品的話,他在很早的時候,上世紀70年代初期,他就顯示出一個很「不安分」的醫生和社會科學工作者,他已經腳踏了兩個領域。他寫的論文非常有意思,就是「醫學的符號現實」(the symbolic reality of medicine)那篇,他已經開始質疑西方的制度了。然後隨著時間的推移,他就越來越多地在兩個領域裏都開始來做這個事情。所以從學術上來說,他有三個人生,從外科醫生到精神病的大夫都是很職業的,到人類學的教授,然後在醫學哈佛的醫學院和哈佛的文理學院都有終身的教職,這些其實已經是奇跡了。但是他又有了新的身份,【照護】這本書表示著他又成為了一個照護者。在2007年的時候,他帶著他太太——一般人不敢在阿爾茨海默病到這個階段還帶伴侶進行國際旅行,但是到上海的時候還是顯示出他各種各樣的技能,包括帶太太到上博。我還記得當時看他跟瓊說西班牙的畫,我們第一次看到是在西班牙哪個城市的哪裏,然後雖然瓊因為生這個病,她的眼睛已經看不清了,但我聽他解釋的時候,她的目光不一樣,我覺得她的記憶又喚起了,這是非常有意思的。所以遇到這樣一個災難,通常很多學者的選擇,不管是美國人還是中國人,往往不會是凱博文這樣的選擇。我覺得他了不起的一點在於,他除了繼續做照護的道德體驗之外,他把災難性的事件轉化成進一步的學術探索的契機,而這些學術探索在他早期的作品中早就出現了。如果你去看 Patients and Healers in the Context of Culture ,就是那本綠皮書,那本書吸引了很多的醫生走上了醫學人類學的道路,那麽這本書裏他已經談到了照護的系統,這是他在中國台灣地區第一次的田野的經歷。後來他又寫了【崇思精神病學】,有時候也可以翻成談痛說病,裏面已經談到缺乏關於照護的研究。

那麽這個事件就讓他變得更加勤奮,其實在照護的那一段時間,他在【柳葉刀】大概發了將近20篇文章,專門寫Care(照護),他作為一個專家就寫了很多這樣的文章。我想說他有了第四個身份,作為照護者的時候,我覺得他的人生更加完整了,不光是活了三次,而且這是一個很了不起的貢獻。

於是: 凱博文教授其實在這本書當中也歸納了,前面也說到了,我再來給大家歸納一下,在書中他提出了有四大目前的醫學悖論,一個是照護在醫生的實際工作中已經變得越來越邊緣化,第二個是在照護這件事情上,醫生可能比護士做得更加少,但是他有更多的社會資源。第三點是醫學院的新生更願意投入照護的實踐。第四個是技術本來應該是為了減少診斷和治療的差錯,但是另一方面卻削弱了照護,這些都是大家看【照護】這本書裏面會提到的,因為我們看副標題可能會誤以為它是一個就是說私人的照護記錄,但事實上不是,還有很多凱博文教授從醫學和精神照護等等各種角度去詮釋的一個各種各樣的問題,所以這本書從完成一直到現在已經過了幾年了。所以作為一個持續關註照護的一個學者,以前也是一個照護者,那凱博文教授,您覺得現在這些悖論,就剛才提到的這四個悖論有沒有一些改善嗎?在全球的醫療衛生環境當中,照護會不會有更好的發展與實踐?

凱博文: 有一些改進是應該會發生的,比如說在美國在住培醫生的培訓體系裏面,一年級的醫學生其實比四年級的醫學生對患者的照護要更好,就說明在住培醫生的培訓裏面,有一些培訓的方式讓我們醫生照護的技術變得更差,而不是更好,我們要對醫學體系的訓練本身進行一些改進。在美國和中國,還有世界上很多其他國家對於醫學生的訓練最佳化的醫學訓練體系,也是有一些切實的改進,比如說在很多學校會給醫學生增設人文和社科類的課程。但是我們都知道這是非常有限的,因為當醫生們進入醫療體系的時候,他們所在的系統意味著他們的照護的能力受到了很多的局限,比如說在美國有50%的醫生會出現耗竭的這個問題,然後這是一個非常經典的人與工作異化產生的結果。然後我們國家的醫療系統和中國醫療系統非常不同,但是我們去共享一些同樣的問題,這個問題到底出在哪裏?就是在醫療體系中間,患者並不被當作是醫療體系的中心,以前醫生被當作醫療體系的中心,而現在醫生也不是了,是這個系統本身,那麽追求系統的高效能化,就取代了患者中心的這麽一個醫療模式。

什麽叫做系統化的高效能?就是說一切都被數據化,我們這個醫院裏面以什麽樣的速度,有多少病人透過就診,然後達到了怎麽樣的一個結果,花掉了多少的成本,這種經濟學的語言體系已經入侵到了每一個系統中。如果系統的高效能化已經成為了中心的話,我並不是說我不希望一個系統變得效率很高,而是有比高效能更加重要的核心,比如說照護,而作為醫療系統,照護本來就應該是醫療系統的關鍵的核心內容。

在場所有的人都可能體驗過這種高效能但無關照的系統帶來的問題,照護的關鍵在於花時間,那麽我不管這個醫生有多優秀,我曾經也是一個很優秀的醫生,但醫生再優秀也不可能在5分鐘之內看診病人,並且提供照護。那麽我們需要整個體系的轉換,就是把高效能化變成以照護為中心的醫療系統,效率非常重要,但是照護的質素才是醫療體系中間最重要的事情。那麽如果我們把這個價值體系實作了轉換之後,我們就可以告訴那些經濟學家,現在我們在要實作高價值體系的照護之下,你再來告訴我怎麽樣讓照護質素變高,並且又高效率。但是我們必須堅持高質素的照護才是核心的原則。然後我們才可以對這個體系提出要求,我們需要更多的資源,我們如何去分配資源,讓醫生能夠在患者身上花更多的時間。給醫學生提供更好的訓練,這樣醫學生在患者身上花掉的時間也能得到更好的結果。那麽我們測量患者痊愈的結果也不應該只是經濟上的結果,我們要測量他們對於整個人、整個人生的福祉,對他們整個家庭關系的變化,甚至在社區中地位的變化也應該成為這體系的一部份。那麽我們在這實作的一些科技和技術上的進步,也應該圍繞著提供高質素的照護來進行。科技和技術應該是為照護本身而服務的,我們要如何讓這樣的科技能夠在社區和醫院裏面都進行非常好的一個踐行的效果。這些改變都是可以實作的,在中國和在美國都一樣,但是我們必須要堅持去要求這種體系的轉換。在這一方面來說,像阿爾茨海默及其他神經衰弱型的癥狀和疾病,在我們的社會中就更加重要,因為我們的社會在進一步的老齡化,那就會有越來越多的人需要用到這樣的服務體系。那麽在中國和美國的很多體系裏面,這一些良性的變化都是在產生的,那麽我們所需要做的就是堅持讓所有的體系、所有的技術都更人性化。而在某一些方面來說,中國在這個方面做的比美國要更先進,因為在中國我們現在會有一些長期護理保險,而美國在這方面是完全沒有開始的。那麽我們現在開始考慮在技術方面,怎麽樣讓這些科學技術在生物醫療方面變得更有效,但是在社會化方面又變得更人性化,更能提供照護。然後我跟中國的許多研究人員,包括潘天舒教授在內都有一些合作的專案,關於如何將適老科技變得更加人性化人本化,但是如果你們想聽到更多這方面的內容的話,就要再邀請我回來一次。

於是: 我個人覺得照護它像是一個最大公因數的東西,它是一個很好的平台,它能夠把各個學科的人都召集在一起,因為事實上所有的人在照顧自己的家人、照顧甚至是鄰居等等,當你在做這件事情的時候,你一定會下意識地用上自己的專業知識,比如說是一個設計AI的科學家,他一定會去想怎麽樣能夠減輕護工的負擔。比如說我當時在給我父親找養老院的時候,因為有阿爾茲海默病的患者不是很容易找到一個長期照護機構,然後當時找到的時候就要排隊,排隊是為什麽呢?不是因為他們缺少床位,而是因為他們缺少人手,因為工作的勞動強度很大,所以當時我就想如果我是一個造機器人的工廠,我就可以幫助他們去做一些最基本的一些工作。

然後回到比如說像我自己的專業是做文字工作的,我就覺得如果把這些照護上面的心得體會分享給更多的人,讓別人在沒有進入到照顧這個事件之前,就已經對這件事情有了一個充分的認知,那肯定是幫到了更多的人,因為像我們這一代的照護者,像我在30歲的時候,冷不丁地就進入到了照護的處境當中,什麽都不知道,是在一無所知的一個前提下面,你要先去學什麽是病,然後去學怎麽照顧,然後去學怎麽從經濟、從科技的角度再去幫到他,還要去學怎麽樣在這個過程當中保持自己對家人是有愛的,保證愛的延續。所以如果我是從零開始學的,我們可以從各個學科的角度幫助大家,不要再從零開始了。社會其實就是這樣進步的,我們最後的這個時段,我要抓緊最後的這幾分鐘,請我們的轉譯——姚灝博士,前面我們說到好幾個話題的時候,我都想提問你,但是一直沒有時間。首先我們剛才說醫患問題,還有在中國這些醫療機構的這些現代的一些改進,然後在照護方面的理念方面的改進,因為您是在一線做臨床的,所以就是可不可以告訴大家您轉譯的這本書之後,對於這個問題有沒有一些新的看法,還有中國這方面有沒有一些新的改變?

姚灝: 今天非常高興,因為說實話雖然作為譯者,但是今天也是第一次線下能夠跟凱博文教授見面,過去幾年因為疫情,然後正好當時轉譯時候疫情暴發,所以當時我是被關在了家裏面,關了半年時間把這本書給轉譯出來,所以其實作在真的非常高興有機會能夠和凱博文教授能夠線下見面。這本書對我影響蠻大的,因為我在譯後記裏面寫的,當時我正好是在國內做了兩年住院醫生之後,然後gap了一年,出去讀了一年書,所以當時我也處在一個非常好奇的這麽一個狀態。剛剛凱博文教授也談到,醫生的話其實非常容易好奇,因為各種各樣的原因,包括最近其實我也蠻好奇的。大家知道因為其實國內做醫生我有的時候確實工作量很大,像我們出門診的話,有的時候一天一上午100多號病人,真的是沒有辦法,一個病人只能分到5分鐘、10分鐘時間,因為你一旦給到某一個病人時間很長之後的話,可能後面的病人又會有多的一些怨言。剛剛其實凱博文也提到了,我們現在整個醫療體系非常註重效率,就跟一台機器一樣,或者像流水線。醫院裏我們講一個詞叫周轉率,一個病人可能頂多也就兩個禮拜一定要出院了,不可能再讓你住很長時間。周轉率降低的話,整個成本都會從往上漲,所以就導致整個體系就跟流水線一樣,一直不停地運轉。在這樣一個體系下面,其實不光是病人像是一個個等待被修理的零部件一樣,其實醫生也是像一個打工仔一樣,我們在流水線邊上不斷地去修復一個又一個這樣的零件。所以這個體系我覺得不光是讓很多的病人「人」的成分在體系下面缺失,而且醫生的「人」的成分也是消失了。眾多病人在那邊等著我們去看,我們想做到關心照顧,我們希望能夠這樣,但是真的有一些結構性的問題擺在那邊,所以就很難去做到。我們剛剛提到的四個悖論,現在國內不同的院校也在不斷地努力,希望能夠讓更多的人文的社科的要素加入進來。但大家知道就現在醫療技術發展很快,我們的醫療教育還是圍繞這個技術本身展開的,報告怎麽去讀,X光片怎麽去拍,之後怎麽看片子,都是圍繞這個展開的,有的時候我們在醫學院裏面的教育不是去關心這個病人,這個人到底什麽樣子,而是關心我們怎麽上解剖課或者病理課,我們怎麽去看一些標本,看人體的一些不同的部位或者看顯微鏡。我們是從這個地方開始學習疾病,但疾病背後的一些故事,病人到底因為這個疾病有怎樣的苦痛和傷痛,這樣的一些內容我們是聽不到的,所以導致其實我們整個醫學教育就只是在講人體的部份,但關於這個人到底什麽樣子的,其實是非常缺乏的。這導致我們在做了醫生之後,其實也是一樣的,心臟不好,就去看心臟,肺不好的時候,去看肺,但這個人本身的一些需要,他們有怎樣的痛苦而來到你身邊的,這樣一些東西我們不會去特別在意,也沒有時間去在意。所以這也是蠻大的一個問題。我們希望能夠讓更多的醫學生能夠接觸到社科人文的內容,到底需要我們給到患者什麽樣的關懷,我覺得這可能是作為醫生來講更重要的工作。

於是: 謝謝姚老師。我姚老師說完之後,我覺得應該增加一個問題,因為大家聽了之後,肯定焦慮感又上升了。我就想到我們之前網上有一個說法,就是「成年人的焦慮是從父母生病開始的」,然後就針對我們現在馬上要進入老齡化,還有獨生子女的開始進入養老階段的這個話題,我想請在座的幾位專家給大家,尤其是在座的年輕人支支招,就是我們從現在開始可以做些什麽,才能夠讓我們以後的比如說照護和養老,這些問題變得更加容易,變得更加人性化。

凱博文: 我對於整個未來還是比較樂觀的,我希望大家也能夠保持樂觀,比如說在各個國家居家養老已經成為一個趨勢,那麽很多時候,政府應該提供給每一個家庭相當多的資源,然後支持的資源也並不一定只僅僅存在於經濟資源,有的時候知識資源也是一種很重要的資源,比如說於是老師剛才說過的,如果大家對於老人的照護都是從零開始的話,就會感到非常有挑戰,但是如果我們能夠透過互聯網等各種方式來分享資源的話,大家就不會那麽局促。然後同時我們這個適老科技的發展,我們應該認識到永遠是技術服務於人,而不是人服務於技術的。然後我認為我們所有的人在成為一個人的過程中,都是去入世、做事、助人,然後才能成為一個人,這在中國其實是古老的智慧,但是對於美國人來說卻是一個非常新穎的一個非常不同的看法。我認為美國的流行心理學在很多地方都是錯的,因為在美國流行心理學裏面,大家都是探索自己內心尋找自己,然後誠實地表達。但是其實要成為一個人,必須要到這個世界上去為別人做事,你才能找到自己是誰。所以我覺得在這一方面來說,美國的流行心理學是一個非常危險的趨勢。所以我覺得其實照護本身是一件令人樂觀的事情,因為照護強調愛,強調家庭,強調那些真正重要的事情,在照護的過程中間,我們也能夠習得和成為如何做人,所以對我來說這是一件是值得重視的事情。所以我認為在座年輕人裏面這就是大家的議題,我們中間應該會出一些諾貝爾獎得主,然後來研究出來這些事情應該怎麽做,我們應該如何實作關照,如何讓關照切實地進入我們的體系,如何革命性地改變我們的體系,然後把關照提高到一個道德的核心和一個體系實際操作的主位,這就是我們的課題。然後這件事情對於我們所有的人來說都將會是一個真實的課題,因為以後老年人會如此之多,我們在座的每一個人都會成為一個照護者,這個課題在我們在座所有人的人生中間都會變得和我的人生中間是一模一樣的。所以這讓我非常樂觀,我想再次感謝你們邀請我來,希望你們喜歡這本書。