文|【中國科學報】記者 孫滔

編者按

朱進,一位鐘愛科普的天文學家。他曾主持北京施密特CCD小行星研究計畫,從1994年到2001年,發現了獲得國際小行星中心暫定編號的小行星2728顆,其中已有1214顆獲得永久編號和命名權。1997年6月3日,朱進計畫組還發現了一顆以他和另一人的姓氏命名的「朱-巴拉姆」彗星。

就是這樣一位頗有建樹的天文學家,同時還是一個越野跑的狂熱愛好者,並且他在越野圈有很大的名氣。在很多人看來,朱進的人生肆意又灑脫。他的天文學和越野有怎樣的碰撞?我們想要尋找這個問題的答案。

我一直想寫不一樣的科學家故事,北京天文館原館長朱進就是其中一個很早考慮的采訪物件。其中很大的一個原因是,他是國內天文學家乃至科學家群體中一名長跑的健將。

朱進在八百流沙賽事中。圖源:八百流沙極限賽

2017年10月,他用時128小時28分完成了一個超長距離賽事,超過5個日夜。那是在甘肅瓜州起跑的八百流沙極限賽,穿越了丘陵、沙地、冰川、河流、戈壁、雅丹地貌、峽谷、鹽堿地、高山草甸。同一賽事,他後來又參加了兩次。

這位天文學家不喜歡繁雜的人事關系,除了仰望星空,在山野自由奔跑就是他的人生享受。朱進告訴我,2023年他參加了49場賽事,其中大部份是越野。

之所以執著於寫朱進,是因為我自己也是一個越野愛好者。我想知道天文學家跑越野有什麽不一樣、這位曾主持發現數千顆小行星的天文學家在越野中有什麽收獲,於是跟朱進一起跑比賽的想法油然而生。

見面

要想跟他一起跑並不容易,因為他參加比賽的原則之一是,只要有長距離,絕不報名短距離。而我之前完成的最長距離越野賽只有65公裏。

我6月6日加了朱進微信,跟他提出采訪意願。當時他正在四川稻城,而那個周末要參加雲南的玉龍雪山百公裏越野。

他每年要報很多比賽,但其中一部份賽事會因為工作推脫不開無法參賽,甚至機會難得的環白朗峰超級越野耐力賽也因此而無法參加,那可是全世界最頂級的越野賽事。明年4月退休後朱進才會迎來他真正的狂歡,才可以毫無顧忌去越野。

我原本打算跟朱進在5月25日的大連越野賽事見面,後得知他「五一」期間參加比賽摔了一跤,頭上縫了5針,腿上縫了十幾針,於是就沒有參賽。那也是他唯一的一次比賽受傷。

這次7月份的內蒙古赤峰克什克騰旗的百公裏越野就成了最合適的見面機會,我倆都是百公裏組選手。我們要跑過針闊混交林、草原、山地、河湖、灌叢和沙地。

他常常背靠背參加比賽,也就是人們經常說的以賽代練。就在之前的一個周末,他剛在張家口崇禮完成了一個168公裏的越野,用時37小時19分,在所有433個完賽選手中排名第95。

我仔細研究過他的比賽表現。朱進是一個後半程選手,也就是前半程會因為速度慢而暫時落後,但隨著其他選手在後半程乏力,他的續航能力和下坡優勢就發揮出來了。就像他喜歡開快車一樣,他在後半程會超人無數,毫無疑問那種感覺很過癮。

說句題外話,他太喜歡飆車了。當年北京天文台興隆觀測站工作期間,課題組剛買了一輛奧拓,他半夜開著去趕一個臨時任務,結果因為路滑撞到了大樹,把自己的鼻梁骨撞碎了。

7月20日早上,在賽場檢錄口,我遠遠地一眼就看到了朱進。他的特征太明顯了:臉龐曬得略顯黝黑,頭頂愛因史坦發型,1公尺83的高個子顯得有些瘦。

巧合的是,我們穿了同一款同一顏色的鞋子,佩戴了同一款腰包,都沒有用軟水壺,而是在越野包裏塞了兩個瓶裝飲料。

一見面我就告訴他:「我百公裏比賽實在沒經驗,今天跟您一塊兒跑。」他用一口濃重的京腔回絕了我:「別,我的爬坡太慢了。」

朱進是越野圈的名人,甫一入場,就被很多人圍著紛紛合影。他來者不拒。跑超長距離越野的選手並不是很多,很多人都是熟面孔。

起跑前,朱進叮囑並教會了我用手表導航,這也是他參加比賽的習慣。之前我只是用手表記錄軌跡,從來沒有將它用作導航。當時我並沒有太在意,畢竟之前的多次越野賽都不用導航也能完賽。不成想,這個簡單的操作在當天比賽中起到了至關重要的作用。

我和朱進(左)在克什克騰百公裏越野賽道上。

起跑

起跑前,朱進一摸兜發現手機不見了,於是趕快到處借手機打電話。很快他發現手機落在了車裏。手機是強制裝備,要是落下的話,且不說很不方便,還會被取消成績。這時候59歲的朱進也沈不住氣了,等夥伴送來手機,他慌忙出發。

後來朱進還把帽子落在了第二個打卡點。我懷疑多年來觀星和越野的熬夜對他的記憶力有負面影響,但他對此並不認同。

越野賽的難易程度取決於多個因素,爬升高度是其中的重要考慮。克什克騰百公裏賽道的爬升並不多,只有3000多米,主要集中在前面30公裏。

天氣是第二個重要因素。去年來克什克騰參賽是一個陰天,涼爽舒適,但今年比賽當天8點出發的時候已經是艷陽高照,中午最高溫度達到了30攝氏度以上。我們只能期望山坡上有風能涼爽一些。事實上,後來我在賽道上遇到了好幾個中暑的選手,他們要麽坐在路旁休息,要麽到了打卡點就選擇退賽,因為頭暈和鬧肚子無法堅持了。

既然前半程對朱進是很大的挑戰,他的策略也就更加明確,那就是沈住氣按著自己的節奏前行。他的慢速恰恰避免了中暑和跑崩。

前面30公裏,我倆攜手同行了大概一半的路程。

朱進的確有自己的一套越野方法論。當望見山頂上遠遠的路標,他會迅速找到一條適合自己的直路線徑,而不一定沿著標定好的賽道。這就像他在觀測天體飛行的時候,盡管有預報飛行軌跡,但他能迅速找到天體實際軌跡從而捕捉到目標。

朱進告訴我,他的奔跑也有著少年時代的烙印。1972年,7歲的朱進隨著父母到了河北省邢台,在山區裏的長征汽車制造廠安家,並在那裏讀完了小學和初中。也就是在這個山溝裏,朱進每天跟小夥伴爬山瘋跑,這成了他迷戀越野的根源所在。

在如此瘋玩中,他的數學成績卻特別好。1979年上半年,朱進回到北京讀書,後來在1981年高考中取得了106分(滿分120分)的好成績,雖然英語、物理和化學等科目略差,但足以進入北京師範大學天文系。他感興趣的是與數學相關的天體測量和天體力學。

在以後數十年的人生中,無論天文觀測還是越野長跑,他擅長的就是自導航並釘選目標。這個能力在這次克什克騰越野的最後一段賽程展示得淋漓盡致。

朱進在爬該賽事最高的坡。孫滔/攝

爬坡

最難的一個爬升是從第二打卡點小壩村到第三打卡點圓蛋子山,爬升873公尺,前行12.7公裏。我倆走得雖然緩慢,但仍然氣喘。朱進說,上周崇禮168公裏越野果然還是有影響的,尚未滿血復活。

我在緩慢的行進節奏中問了他幾個的問題。比如,是什麽樣的契機讓他從中國科學院國家天文台跳槽到了北京天文館,為什麽決定從科研一線轉戰到科普。

他的答案其實很簡單,科普是他在中國科學院工作期間就一直從事的工作,也是他的愛好。很早他就跟媒體熟稔了,近年還參加過竇文濤主持的【圓桌派】。

他與北京天文館的緣分源於新館建設。早在1996年,他和國家天文台李競等人一道研究新館方案,他們覺得要把天文館建在一個商業中心頂層的方案過於商業化了,於是給出了否定的建議。等2002年到任北京天文館,他已經是正高職稱,直接當了館長,開啟了17年的館長生涯。朱館長,也是越野圈對他的尊稱,幾乎無人不知。

我們在攻克最大的爬升難關的過程中也望見了最美的山景。白雲壓在山頂,藍天和白雲之間的對比過於強烈,以致有些視覺失真。過了山頂則是起伏不定的距離不短的一段,當有牛群攔路,朱進也會心驚膽戰地繞過去。我打趣說,如果我們發力沖刺,說不定牛追不上。他連忙擺手制止了這個不切實際的想法——我們已經力疲,難以發力狂奔了。

我很好奇他是怎麽在八百流沙完賽的,他給了我一個不可思議的答案。在這種超長距離的賽事中,一個極為關鍵的因素是看誰能熬夜——誰睡得少,誰就能跑得更遠。一個最有說服力的證據是,2017年八百流沙的冠軍Daniel Lawson曾做過卡車司機,他全程70小時51分45秒,僅僅睡了45分鐘。朱進對他心服口服:「我總覺得天文觀測熬夜的習慣是我的最大優勢,沒想到卡車司機才是熬夜王者。」這是毫無疑問的,開車需要註意力高度集中,而朱進的觀星只須定好鬧鐘,每隔一段時間去檢查裝置即可。

其實朱進的熬夜能力在別人眼裏已經是大神般的存在。在第一次參加八百流沙時,他第一天睡了兩次10分鐘的覺,第二天好好睡了40分鐘。在5天多的時間裏,他平均每天睡一個小時。

更神的事情不止於此,他在比賽中走路做夢的奇幻軼事才真的震驚到我。

大多數的賽事裏,他都是獨行俠。但在那個夢裏,他左手邊多了一個小夥子同行,他倆經過了一個貌似婚禮現場的鋪滿鮮花的場地。他還困惑:怎麽比賽就有婚禮了?

小夥子一路打著電話給賽事組委會,對方是一位強勢的女士,小夥子希望能把打卡點前移。朱進想,這樣豈不是作弊,對其他人不公平。他忽然想到,這應該是另一個賽事,那八百流沙的比賽別給耽誤了,那就白跑了。

這時候他意識到自己在做夢了,於是忽然駐足停下,發現自己離賽道很遠了。幸好前面沒有懸崖,只有河灘路。

賽後,朱進想要把這段夢研究清楚。他把賽事的GPS帶了回去,卻發現並沒有保存下訊號資訊。他最終估計自己大概夢遊了一個多小時。

就在上周參加「崇禮168」的時候,他走著走著又一次出現了幻覺,路邊的石頭似乎變成了方方正正的卡車。他告訴我,在之前的越野中,卡車的幻象不止一次出現過,這可能跟他喜歡開車有關。

據朱進講,他們這些八百流沙選手幾乎都有各種幻象,有把懸崖當作大廈的,有把牛糞看作美食的,還有人看到了佛像。冠軍Daniel Lawson在接受媒體采訪時也提到過,他看到的幻象更多,女巫、大象、長頸鹿等,應有盡有。

還好,我們這次克什克騰越野用時夠短,沒有這種奇遇。

賽道上的牛群。孫滔/攝

迷航

過了第三個打卡點圓蛋子山,我和朱進就不再同行了。他覺得後面的賽道爬升少,適合路跑,而他馬拉松成績比我差一些,怕拖我後腿。

從第四個打卡點樹林到第五個打卡點鐵礦之間,很多人跑錯了。本來很多草場是有大門攔著的,但這段賽道中的草場大門洞開,一條筆直的大路向前,這讓很多選手想當然認為是賽道,完全沒註意到路標在右手邊。他們跑出了很遠才意識到跑錯了。

拜朱進提醒,我一直盯著手表導航,軌跡清晰顯示要右轉。

第二個迷航處卻是讓我困惑很久的。從鐵礦出發後,沿著一條數公裏的平直小徑出來,就是克什克騰旗的熱阿線公路,右轉沿著公路奔跑一段後,路標顯示應該左轉穿過一片灌木叢和紫色花叢,再穿過一片森林。然而,導航卻顯示沿著公路一直走。

在導航和路標之間,我選擇了路標。等我到了森林邊緣已經是晚上8點10分,有兩個選手已經左轉沿著森林邊緣前行。當我看到有路標在森林深處,於是大聲呼叫二人回頭。

因為路標沒有反光(如果有反光,會在頭燈照射下起到醒目提醒作用),這讓人在森林裏很沒信心。我們聚集了7個迷路的小夥伴,大家商量後決定沿著導航的公路前進。

我趕快給朱進打電話,未接通,於是發微信:「朱老師,沿著導航,有段公路的路標錯了。」

事實上我多慮了。他沒有遇到這個困惑,也許是他只顧著看導航,沒註意到左手邊轉向的路標,這反而讓他沒有和我一樣遇到麻惱。後來我猜測,那段路標可能是誌願者只考慮到選手在白天活動而設定的。在夜裏沒有反光路標的森林裏,恐怕不容易走出來,畢竟在樹林裏不一定會遭遇到什麽蛇蟲和野獸。朱進後來說,有一次他就在樹林裏迎面撞上了一個蜘蛛網。

第三個迷航處是賽道的最後一段。在第八個打卡點很黑村,誌願者告訴我,我是百公裏組第九名,最後一段只有7公裏的河灘路。我就很著急但自信地獨自向前奔跑了。

然而,最後有兩三公裏需要從河灘爬坡上去,導航卻沒顯示要爬坡。因為河灘長草,不容易看到路標,於是我闖到了一個土崖前無路可走了,兜兜轉轉好一陣子,甚至沖到了一塊玉米地裏。那時候滿眼是無助和迷茫:我為什麽會在這裏?

最後從夜裏放羊的農民那裏得到了資訊:爬坡上去就是公路,沿著公路就到終點了。

我到了終點,趕快打電話給賽道上的朱進,告訴他最後的河灘路很容易迷失,建議他從很黑村直接沿著公路跑到終點。這個建議是經過工作人員同意的,因為迷航的選手不止我一個。

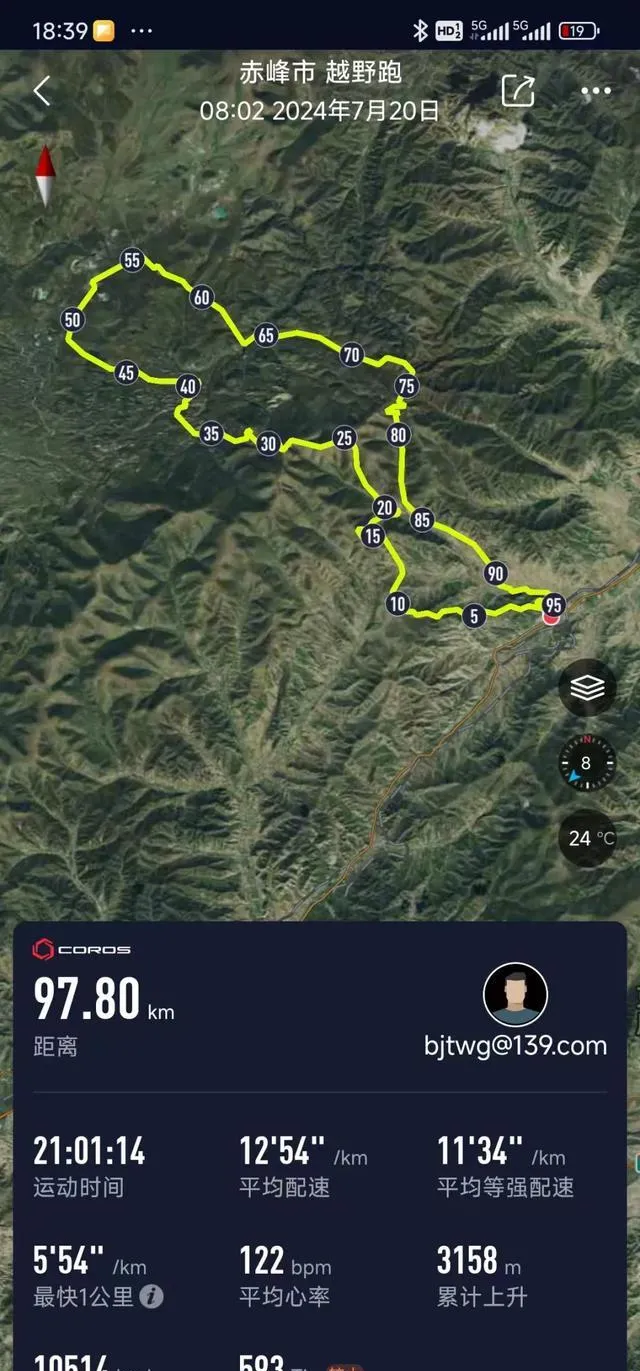

後來我得知,朱進並沒有迷路。他一直跟著導航,卻能一眼找到遠處的路標。他最終用時21小時2分鐘,獲得男子組第14名。

朱進後來告訴我,在早些年參加八百流沙的時候,他們的導航遠沒有今天的智慧型手錶這麽精確,而是需要手表和手持GPS結合。就算GPS不好使的時候,對於他來說,在天氣好的夜晚,看星星也能辨別方向。

顯而易見,那技術不夠發達的時代能錘煉出更強大的荒野求生技能。

跟很多其他選手一樣,我也認為這次克什克騰越野的組織不盡如人意。朱進卻有不一樣的看法:第一,組委會給的軌跡和他看到的路標幾乎完全一致(除了後來把一段山地賽道臨時改為了路跑),這是他順利完賽的主要因素;第二,草原不同於險山,即使出一點差錯也不會有太大的危險。

經歷過更虐的越野,他才有這麽大的包容度。

朱進的克什克騰越野記錄。

一個人的狂歡

相比白日裏的藍天白雲,草原的夜更美。但是除了奔跑的時候,一些蚊蟲會嘩啦啦往臉上撲。

最沈醉的奔跑是在第七個打卡點觀景台到第八個打卡點很黑村之間的十幾公裏,這段賽道本來是荒涼的山路,在缺失路標的情況下夜行會有危險,在有選手反映給組委會後改為了沿著公路一路下坡。

已經是淩晨1點,一輪圓月低低地懸掛在黑雲間,前後見不到一個人影,也沒有車輛經過。除了我自己的腳步聲響起,黑漆漆的公路兩邊盡是不知名的鳥的叫聲。彼時,一個人擁有整個山谷的幸福感自心底奔湧而出。

這時候我也更理解了朱進為什麽更願意一個人跑,他能獨享更多的天高地闊。我也能想象到,他會在大概一個多小時後一個人在這裏撩起兩條大長腿狂奔,雖然步頻不高,但步幅夠大。

他不會感到孤獨的。在深空中有一顆彗星一直在遊弋,那是1997年6月3日他們發現的「朱-巴拉姆」彗星。