擺脫上班的「痛苦」,接受自由的「焦慮」,2024年6月底,徐芳園成為全職自由譯者剛好四年。

她住在上海郊區,每月用2000塊不到,租一間約30平米的一室戶。同樣毗鄰黃浦江,這裏離繁華的外灘30多公裏。

2016年成為兼職譯者,2020年成為全職自由譯者,8年時間,徐芳園陸續轉譯了10余本書,其中已出版5本,第6本即將問世。

小眾,是她轉譯作品的特點,在豆瓣讀書的頁面上,由她轉譯的【客居己鄉】只有363人標記讀過,【抵抗的藝術】只有41人評分。

賺錢少,也是擺在面前的現實。曾有人咨詢徐芳園,怎樣才能成為一名譯者,她先勸退對方,千字80元,有經驗的可能貴個20塊,這是自由的代價。

徐芳園已出版的圖書 本文均為 受訪者 供圖

文學轉譯如何養活自己?徐芳園算過一筆賬,按照每千字80-100元的稿費標準,要保持和上班持平的收入,每天需要轉譯4000字,每月工作20天,現實中她很難做到。

近兩年,社交平台出現「離職賽道」的話題:離開職場,按照自己的意願重新開機人生。按照互聯網思維,徐芳園本可為自己打造一份個人IP:靠著轉譯副業輕松月入過萬,一張書桌、一台電腦,比坐辦公室打工好,再附上一條賣課連結。但性格不允許她這麽做。

對徐芳園而言,離開職場,是無數次與內向的自己鬥爭後躲在文字背後的主動選擇,文學轉譯則是她自認能拿得出手的專長。

主動選擇背後也有焦慮。在她看來,所謂自由,不過是從一種束縛換到另一種束縛,「沒書的時候焦慮要怎麽接到下一本書,有書的時候焦慮轉譯不完。」

不想讓自己閑著,從兼職轉譯開始

地鐵開上上海的閔浦二橋時,會明顯降速,也像在給乘客放慢生活的節奏。跨過黃浦江往南,奉賢西渡,就是徐芳園的生活半徑。

閔浦二橋 新民晚報 圖

小區東側是西渡小公園。午飯結束,年長者陸續至此,繞樹而坐,唱歌、下棋或者單純地發呆至太陽落山。西側的西渡渡口,輪渡往返於閔行、奉賢之間。

徐芳園很少出門。轉譯需要全神貫註,等窗外的天空完全暗下來,她才坐上面墻的書桌,開啟電腦,戴上降噪耳機,聽著白噪音,手機螢幕朝下。

她將原書的一章節內容貼上進文件,按段落,將中文寫在英文上方,譯完一段,校對修改,刪去英文,接著重復操作譯下一段,直到整個文件從全英文變成全中文,再開啟新的文件,譯新的章節。

轉譯一本文學作品,基本上都是半年時間起步,不同於寫作,需要譯者緊隨作者的意誌,連續專註,就像長跑不能停,若稍微脫節幾天,接下來的轉譯過程只會越發想著放棄。

「會從事譯者這份工作的人,基本上都是從小愛看書,或者說轉譯文學。我想成為一名作家,但後來也沒寫出什麽東西,既然學了英語,轉譯文學作品至少和這個沾邊。」徐芳園說。

很多圖書編輯,都預設譯者是「兼職」。紙書越來越貴,能分給譯者的「漲幅」甚微,千字百元也是近幾年才上漲的行情。

每年,依舊有很多人——女性為主,大學生居多——參加各類文學轉譯比賽,這得益於對紙書崇拜的長尾效應,並非轉譯這個職業。

徐芳園的譯者身份,也是從兼職做起。

2013年,她大學英語專業畢業,當老師、做外貿、進外企是當時的主流。那年初春,她考研失敗,再沖進招聘市場時,已經沒什麽好的校招崗位。

徐芳園在藝術培訓機構時,為素描課充當模特

透過社招,徐芳園進入北京一家由兩個法國藝術家開的藝術教育培訓機構當助理,那是她當時唯一能找到的位於大城市的工作。兩個老板和一群老師之間,只有她一個非教學類的正式員工,行政、宣傳等雜七雜八的工作均由她包辦。剛入職,到手4000元的月薪,當年北京市的月平均薪金是5793元。

徐芳園不愛社交,在教培機構需頻繁和學生及家長打交道,小孩的吵鬧也讓她感到難受。沒課的話,她不用一直待在辦公室的電腦前;每年老板要回國度假,就順道給她放一個月的假,薪金照發。

為不讓自己閑著,徐芳園決定找個兼職。網上有招募圖書譯者,她試著海投。正巧,朋友所在的圖書出版公司招兼職編輯,簡歷透過了,但出版公司沒有書稿給她編輯,只有本需要再版的譯稿,因為兩個譯者的風格不統一,找她做校譯。

校譯完成後,徐芳園主動問朋友有沒有需要轉譯的書稿。朋友發來【客居己鄉】的英譯版,她試譯了一段,出版公司覺得挺合適,就把整本書的轉譯工作交給她了,千字80元,譯本出版後才付稿費。

至此,她正式成為一名譯者。

完成一部譯稿,享受工作無法給予的自豪感

轉譯【客居己鄉】花了徐芳園大半年時間。2016年底交譯稿,2019年1月出版,她收獲了稅後1.1萬元左右的稿費。

早在交譯稿之前的2016年中旬,徐芳園就從教培機構離職了。那是微信公眾號「風風火火」的時代,依托公眾號起家的創業公司如雨後春筍,當年的微信公眾號數量達到1777萬。

和文字打交道是徐芳園再次求職的首選。她曾為培訓機構寫公眾號推文,憑著經驗,很快找到一份新媒體編輯的工作,負責某個公眾號的內容營運,稅前8000元,當年北京的月平均薪金是7706元。

這份工作沒有對接的「客戶」,她的「社交圈」如願縮小。工作日的白天,她在辦公室寫推文,下午6點下班,回到家開始轉譯工作。

第一次獨立轉譯文學作品,沒人告訴徐芳園「標準」是什麽,「對與錯」都由自己嘗試。

「門柱聖卷下方是一塊小小的金屬匾額,刻著匈牙利在1914年的歷史輪廓,在裏面用純黑色畫著1920年的領土,僅剩原來百分之三十的大小,上面還寫著標語「不,不,絕不!」——意為我們絕對不會接受這損失。」

在轉譯【客居己鄉】時,一個國家在短時間內損失七成的國土面積,讓她覺得不可思議。花時間查資料,了解【泰利亞農條約】和奧匈帝國與匈牙利的歷史,才確認自己轉譯無誤。

歐洲的知識分子喜歡在寫作中夾雜母語之外的外語,她正好學過德語、法語,遇到類似的語系詞匯,也算是有個印象。實在轉譯不出來的地方,在一些轉譯群聊裏咨詢同行。

這類資料查詢的工作占據了徐芳園的主要精力,剛上手,一個晚上譯不到1000字;到了周末,進度會快些,一個下午能轉譯3000余字,算是破了自己的「歷史記錄」。周末上完法語課,她在圖書館或咖啡館找個有插座的位置,敲擊電腦鍵盤至天黑。

這樣的日子過了半年多。完成譯稿,一件屬於自己的作品給她帶來全職工作無法給予的自豪感。

公司換領導後,隨之而來的是「擁抱變化」, 徐芳園的工作變成了機械式「內容搬運」和「洗稿」。領導要求員工加班,即使無班可加,她便留在工位上轉譯,反正領導也看不出她在寫什麽。

2017年,她經歷失戀,離職。朋友說有一份和圖書相關的工作機會,在上海。她也想換個環境,便搬離了生活八年的北京。

心甘情願,接受轉譯的苦痛

在上海,朋友介紹的工作,徐芳園也沒抓住機會。第一個月,她先借宿朋友家,將手上的譯稿趕完,之後在桂林公園附近找了間十幾平的北臥,2100元的月租。

直到2017年10月,她找到第三份正式工作,為一家世界500強外企做外包英語客服,即回復英文郵件。這份工作不要求坐班,每天上線工作8小時,完成自己的「覆蓋率」即可。月薪和上份薪金持平,依舊是8000元,當年上海的月平均薪金是7132元。

幾乎沒有面對面社交,徐芳園只需面對郵件裏帶著情緒的文字。

使用者對於某款APP的功能搞不清楚,她回復郵件進行解釋;使用者忘記了登入密碼,她回復郵件幫忙重設;使用者說有個親戚去世了,需要接管親戚賬號,她回復郵件說需要上報處理;使用者罵APP難用,問題怎麽還沒解決,她回復郵件說稍安勿躁,馬上幫忙反饋,但她知道反饋也解決不了問題。

到點下班,她不需要考慮工作上的任何事,剩余的16個小時都屬於自己。關掉客服郵件,開啟轉譯文件,完成心態的切換,心甘情願接受轉譯的苦痛。

一本新書,從選題到擺上書架,大約需要18個月的時間,期間給到轉譯的時間,從半年到9個月不等,有些出版公司的專案比較趕,20萬字左右只留給譯者4個月。

圖書編輯為一本書尋找合適的譯者,除了要考察譯者的轉譯水平,還需確認譯者有沒有足夠的耐心能堅持。合作過的靠譜譯者是編輯首選,沒合作過的,最好有同行編輯的「擔保」引薦。絕大部份譯者,即使譯作等身,想要獲得更多機會,就得想辦法被更多的編輯看到,然後等待被選擇。

也有譯者主動的時候。

2016年,出版公司在為南斯拉夫作家丹尼洛·契斯的傳記尋找譯者,進度有點趕。「我之前看過契斯的書,還挺喜歡,就主動問編輯能不能交給我轉譯。試譯之後,他們讓我接手了。」徐芳園記得,出版公司說,這本書難度比較大,稿費高點,千字85元。

豆瓣讀書的頁面顯示,【出埃及】有63人標記讀過,書評有2條。

2019年初,她在一個轉譯群看到招募【出埃及】譯者的訊息。這本書的作者是美國作家安德烈·艾席蒙,其另一部作品改編的同名電影【請以你的名字呼喚我】曾在2017年爆火。經過試譯,徐芳園拿下了【出埃及】的轉譯合約,24萬字,千字100元。

安德烈·艾席蒙研究普魯斯特,她找時間重讀【追憶似水年華】,尋找兩者相近之處;【出埃及】裏有很多長句,她研究譯者徐和瑾處理普魯斯特的長句的技法,進而讓自己沈浸在安德烈·艾席蒙營造的氛圍中。

除了長句,她也會碰到一些不合常規的語句。【出埃及】裏,有一個字典裏不存在的詞:blenkaw。聯系上下文,是人物把blackout讀錯了。轉譯思路就是先把blackout的意思轉譯出來:「燈火管制」。再在「燈火管制」的基礎上修改。思索片刻,她把blenkaw譯為「登湖管子」,讀音相似,但沒有實際意義。

事實上,讓徐芳園困擾的轉譯細節,讀者未必在意。2021年8月,【出埃及】由上海人民文學出版社出版,至今,豆瓣上只有63人標記讀過。同樣由她轉譯,【耶魯需要女性】的讀者稍微多一些,116人標記讀過。

第三次辭職,從原本的郊區搬到更遠的郊區

對一個比較宅的人來說,住的地方大一些,比住得離市區近一些更重要。畢竟在桂林公園對面住了近一年,徐芳園沒走進去過一次。2018年,她搬去了老閔行,和陌生人合租。從上海的中環內來到郊區,更大的房間,更便宜的租金,一個月1600元。

她的周六,定6點半的鬧鐘喊自己起床,7點左右在江川路站坐上地鐵,橫跨整個上海市區的地下,在天潼路地鐵站走上地面,趕在9點前抵達上海的法盟,學習5小時的法語。下午3點,再從地鐵站走入地下返程,回到住處基本上是5點,身心疲憊,晚上給作為譯者的自己放個假,周日再轉譯一整天。

2020年初,徐芳園所在公司與外企的專案到期,公司把她調回辦公室,負責管理技術類的客服團隊,對客戶反饋評分負責。若客戶在評價時沒有打滿分,她需要分析原因,並培訓團隊的客服如何阻止「非滿分」出現。

這種不可控的工作內容讓她感到崩潰,於是又起了離職的念頭。經理找徐芳園談話,問年近30的她,有什麽職業規劃?她想了想,之前的正職工作都在換來換去,只有轉譯是有積累,且可控的。

2020年6月底,徐芳園第三次辭職,成為一名全職的自由譯者。當年,上海月平均薪金為10338元,這個數據和她再無關系。

辭職後,生活圈也有所變化,用她的話說,是「從原本的郊區搬到更遠的郊區」。她搬到了奉賢區,用2000塊不到的價錢租了個大約30平方米的一室戶,獨居。

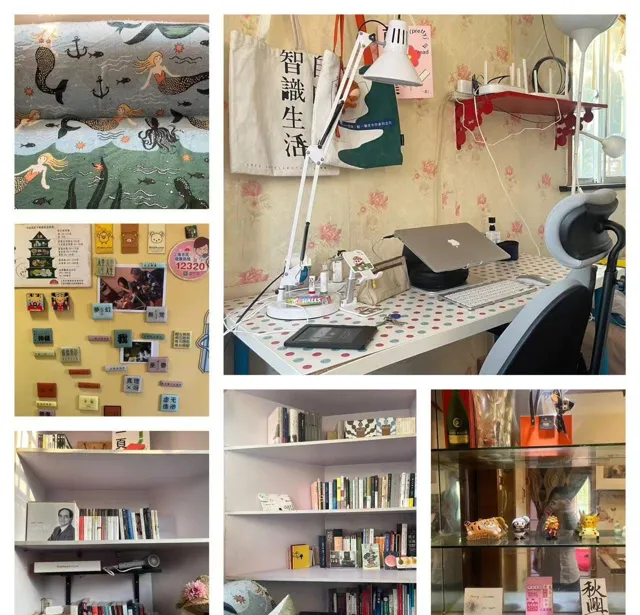

徐芳園現在的住所

小時候,徐芳園很向往卡夫卡的理想生活:住陰暗、潮濕的地窖盡頭,不用出去,每天有人把飯送到門口,因此也不用跟任何人說話。現在想想也算是實作了,雖然她不住在地窖盡頭,但確實可以一整天不用出門、不用跟人說話。

收入是繞不開的現實。文學轉譯從來都不是一份可以養活譯者的工作,部份譯者用一份賺錢的工作來供養這份「愛好」,上了年紀,精力跑不過熱情,就 「退圈」了。

徐芳園算過一筆賬,要保持和上班持平的收入,必須每天轉譯四千字,每月工作二十天。轉譯字數一直是她焦慮的問題。

作為一名有經驗的譯者,徐芳園依舊沒有形成「程式化」的工作方式。實際操作中,她努力逼自己,每天保持二三千余字的轉譯量,幾乎沒有所謂的非工作日,連續工作兩三個月,再出去玩幾天。

一些譯者同行日均五六千字,也有日譯萬字的業界傳說,像正常上班一樣的極度自律,她做不到。除了晚上專註的三四小時,剩余的時間都是她進入工作狀態的準備期。

白天起床,她不用考慮上班遲到,沒有家人在身邊催促。吃早飯,學外語,看書,玩遊戲,在沙發上無所事事地躺著,聽窗外的鳥叫聲,等陽光掃在身上。這些是她作為「社畜」時想要的奢侈和特權,也是她追求的「工作不飽和」的狀態。

「余生皆假期,余生再無假期。」

跳不出的「舒適區」,接受自由的焦慮

進入一個行業,幹到退休,是一種理想狀態。一個人脫離職場,在坐進下一間辦公室之前,這個人就處於一種「臨時」的狀態。簽下一本書的轉譯合約,徐芳園便會為這本書規劃接下來的生活,將自己的「臨時」狀態順延。

就這樣,她的「臨時」人生已持續四年,至少現在沒有斷檔。

轉譯的書陸續出版,和更多的出版公司建立聯系。之前合作過的編輯會繼續給她推書,也有陌生的編輯在豆瓣上私信她詢問合作意向。有時候,專案沒確定,編輯就找她,說書的版權簽約還在走流程,能不能預定她的時間。若一個專案周期很長,她可以同時接下兩本書的轉譯工作,雖然以她的習慣,仍是譯完一本再譯下一本,但只要制定好工作計劃,時間調配得當,她現在有得選。

在下一筆稿費到來之前,徐芳園會偶爾做點零工補充現金,雖然平時開銷不大,現在也進入了消耗存款的階段,這種「臨時」能持續多久,她不知道。那些從事了一二十年的譯者前輩,讓徐芳園覺得轉譯這件事可以持續做下去,至於更遠的未來,不如走一步看一步。

人工智能的巨浪沖擊著各行各業,轉譯領域也不例外。為了賺點外快,徐芳園偶爾會接一些合約文書類等的商業轉譯,機翻後再校對修改,基本一個下午就能交稿。對於文學作品,在她看來,AI轉譯更像是對已有作品的搬運和拼貼,不知不覺地抄襲,不如自己轉譯有意思。

全職譯者並非是下定決心的結果,她也想過離開上海。

2021年底,徐芳園一邊轉譯著【耶魯需要女性】,一邊準備托福和申請國外學校文書。最終,她沒有收獲那個能讓自己重新置身校園的Offer。這個想法逐漸放棄,就像現在她也不再想著投遞簡歷重回職場一樣。

在如今的求職市場,「空窗期」變成了敏感詞,簡歷上的斷檔需要求職者想辦法「粉飾」。「空窗」四年,她也編不出什麽「自我提升」的借口。年齡和性別,讓她對重返職場也不報太大希望:二十多歲時參加面試,HR問她有沒有男朋友;現在她三十多歲,未婚未育,不需要再聽HR的潛台詞了。

轉譯是徐芳園的擅長。對她來說,出門上班是逼自己跳出舒適區的方式,她試過很多次,最後發現,還是更喜歡待在家裏,多認識些編輯,多譯幾本書。

擺脫上班的「痛苦」,也意味著要接受自由的「焦慮」,在她看來,所謂自由,不過是從一種束縛換到另一種束縛,「沒書的時候焦慮要怎麽接到下一本書,有書的時候焦慮轉譯不完。」

徐芳園在自己的朋友圈為新書打廣告

初中時,徐芳園沒有朋友,被同學孤立。她跑到圖書館,借了本厚厚的【尤利西斯】。1904年6月16日,它的作者、愛爾蘭作家喬伊斯與未來的妻子諾拉初次約會,漫步在都柏林的街頭。120年後的6月16日,徐芳園在社交平台上宣傳自己即將出版的第六本書——愛爾蘭作家奧德麗·馬吉的【他們涉海而來】。從年少愛上喬伊斯,到如今在自己譯筆下看見愛爾蘭,這是專屬於她的奇遇。

居住在郊區,生活節奏是放慢了的。偶有朋友來西渡找她玩,她會推薦去渡口逛逛,坐坐輪渡,吹吹風。

搬來西渡前,有一次徐芳園從這裏打車回對岸,出租車司機告訴她,以前沒事做的時候,就愛在輪渡上來來回回地坐。

「那豈不是要花很多錢?」她問司機。

「沒有,你就一直坐在上面,沒人趕你下船,到了對岸再隨船返回,就這麽來回坐,就這樣在江上飄著。」

在船上,沒有東方明珠和萬國建築群可看,眼前只有郊區的黃浦江。