01

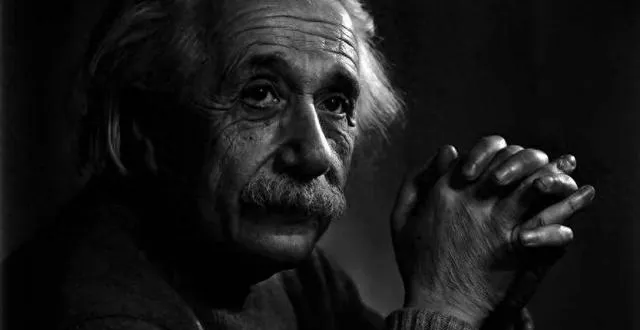

晚年的愛因史坦,和羅素一樣「不務正業」。他品評時政、指點江山、四面出擊,他寫牛頓、寫克卜勒、寫居禮夫人、寫聖雄甘地,他探討黑人問題、猶太人問題,他反對核武器主張世界政府。

當然,他也絕不會放過公共知識分子最愛談論的那個話題——批判資本主義。

在1949年發表的【為什麽是社會主義?】一文中,愛因史坦抨擊資本主義過度的競爭意識及其對掠奪性成功的頂禮膜拜,認為若想消除資本主義對個人的摧殘,就必須以社會主義經濟取而代之。

這篇短文引來了各種非議,根據理察·A·波斯納在【公共知識分子——衰落之研究】一書中的說法,直到1970年仍有經濟學家撰文痛批「該文品質低下」。

波斯納更是因此把愛因史坦當成專業化時代裏「既聰明又愚蠢」的學者典範:聰明自不待言,拜托,他可是愛因史坦!

至於愚蠢,波斯納的意思是說,即便偉大如愛因史坦,對經濟問題也可能不甚了了,一旦由於過度自信而貿然越界發言,往往就成了「磚家」,而不是專家。

出於好奇,我在Jstor搜出那篇批評文章——發表在【經濟文獻雜誌】 (Journal of Economic Literature) 的【激進的美國經濟:1970年的調查】(Radical Economics in America: A 1970 Survey) ——結果讓人啞然。

作者只用了短短三句話評論愛因史坦,沒有任何文本分析;所謂的「品質低下」,更像是專業人士對非專業人士的傲慢指責,以及根深蒂固的意識形態成見。

反觀愛因史坦,雖然他天真地認為生產資料公有制有助於社會產品的公正分配,但是他的越界發言遠談不上愚蠢,至少,他還不忘提醒人們註意:

「計劃經濟還不是社會主義。這種計劃經濟也可能同時帶來對個人徹底的奴役。」

愛因史坦既是理論物理學的權威,也是公共知識分子。 所謂公共知識分子, 按波斯納的說法, 就是依托其智識資源,面向受過教育的廣大社會公眾,就涉及政治或意識形態維度的問題發表高見之人。

由此看來, 公共知識分子的本義就包含了越界發言。 如果物理學家只準談物理,經濟學家只準談經濟,文學家只準談風花和雪月,那就無所謂公共知識分子這個群體。

可見, 越界本身不是問題,越界的方式、程度以及效果才是問題。

在所有越界發言的公共知識分子中,愛因史坦的蘇聯同行、著名的物理學家安德烈·薩哈羅夫最讓人神往。

1968年,在「布拉格之春」的影響下,薩哈羅夫在其發表的【關於進步、和平共處和思想自由的見解】一文中指出:

「在現代社會裏,思想自由面臨著三種威脅:一種是來自蓄意制造的通俗文化麻醉劑;一種來自膽小、自私、庸俗的意識形態;第三種來自官僚獨裁者的僵化的教條主義及它的得意武器——思想檢查制度。因此,思想自由要求保護一切有思想的誠實的人。」

除了維護思想自由,這位蘇聯「氫彈之父」還熱衷於反核運動,積極宣傳綠色環保理念,抨擊蘇聯入侵阿富汗。

1975年,薩哈羅夫被授予諾貝爾和平獎,頒獎詞中有這麽一段描述:

「薩哈羅夫……對精神自由的勇敢捍衛,他的大公無私以及強烈的人道主義信念,使他成為一個人類良心的代言人。」

安德烈·薩哈羅夫

02

薩哈羅夫應該感到慶幸,如果他生活在微博時代,恐怕也難逃「公知」的帽子而被網路水軍的唾沫徹底淹沒。

從公共知識分子到「公知」,如果我的記憶沒錯,這個變化僅僅用了兩年時間。

兩年之前,公共知識分子還是一個讓人尊敬的頭銜,代表了社會的良知、人格的力量和理性的聲音;兩年之後,公共知識分子就被縮寫成了「公知」,與此同時,被矮化的還有他們的人格力量、道德操守以及知識水準。

在一篇廣為流傳的博文裏,「公知」的形象被簡化成幾個漫畫式的特征。比方說「初級公知」需要熟練掌握的概念有七個:自由、民主、人權、體制、憲政、選票和普世價值;「中級公知」需要天天掃射專制、極權和暴政;而「高級公知」私下裏要占盡體制內的所有便宜,但是表面上要為普天下的老百姓做義務代言人。

此文結論是:「不管是什麽層次的公知,其目標都是一樣,那就是以最小的代價占據最多的公共資源。」

這篇博文的宗旨簡直可以一言以蔽之為「破除迷信」。

什麽叫做「迷信」?迷信就是「錯誤地相信某物是高貴的、超俗的、或者崇高的」。而破除迷信的方式就是把「看似高等的東西」還原成「低等事物的一個特例」。具體來說,就是「在崇高中發現尋常,把神聖還原到平凡,或者證明高貴者並不值得尊敬」。

以「公知」為例,這篇博文試圖傳達的基本訊息是:

你是人類良心的代言人?錯!你只不過是一個沽名釣譽之徒,滿嘴自由民主,實則蠅營狗茍,一心只想攫取公共資源。

你是理性聲音的傳播者?錯!「公知」的門檻很低,只要你活學活用「公知」速成手冊,任何人都可以輕而易舉地成為一個合格的「公知」。

這種剝落金身、裸露泥胎的暴力解釋法,目的就是制造某種刻板的印象,迎合並坐實大眾所預期的「事實真相」。

但是另一方面,這通大棒也並非全無章法。不管是否歪打正著,它的確擊中了一些要害,也正因為這種似是而非的準確性,才會讓「被公知者」一方面有對號入座的忐忑和心虛,另一方面又有被汙名化的憤懣與苦惱。

毋庸諱言,公共知識分子必須要為「公知」的汙名化承擔部份責任。

隨著專業分工的日趨精細,必然導致「知識的深度以犧牲其廣度為代價」。由於缺乏足夠的知識儲備,又沒有深入事實細節的耐心,讓某些公共知識分子習慣於停留在價值和規範的表面進行抗議,久而久之,這種被掏空了實質內容的老生常談就會墮落成陳詞濫調。

如果公共知識分子的道德義憤和同情方向僅僅是由他們的意識形態所決定,那麽遲早有一天人們會發現,除了掌握「對」和「錯」的差別,他們對這個世界其實一無所知。

但是另一方面, 被冠以「公知」的多為自由派知識分子,而那些舉著「公知」帽子四處亂扣的則是非自由派或草根大眾。

如果從公共性的角度來看,某些「非公知」絕不比「公知」更少公共性;從自我賦予的使命和任務來看,「非公知」更是認為只有自己才代表了客觀、公正、理性與良知。

由此看來,把自由派公共知識分子汙名化為「公知」的隱微目的,恰恰是為了爭奪公共知識分子的正統地位:我才是真正的公共知識分子,而你只不過是欺世盜名之徒。

隨著「公知」成為燙手的山芋,「公知」已然成為一個沒有任何指稱功能、只具有罵戰和汙名化作用的偽概念:

非自由派罵自由派是「公知」,自由派反罵非自由派是「公知」,自由派內部互罵「公知」,非自由派內部也互罵「公知」;草根則說你們全家都是「公知」……

這場亂戰至今塵埃未定,但是穿過硝煙彌漫的戰場,我們已經隱然可見那座地基尚未打成就已成廢墟的公共空間。

羅素

03

數年前,媒體披露廣州地鐵員工家屬免費坐地鐵,當時廣州地鐵負責人解釋是為了「反恐需要」。有好事者則為此重新詮釋淮南王劉安的雞犬升天說:

「為了防止拉登發動恐怖襲擊、撞擊天庭,我特意實行‘一人得道,雞犬升天’制,在任何緊急情況下,都能及時幫助疏散與救援,這是一個安全上的舉措,並不是專門把成仙作為福利。」

以上論證看似荒誕不羈,但是換個角度想想,劉安們可是在煞費苦心地實踐協商民主的核心理想:在公共問題上訴諸公共理由。

在某種意義上,對「公知」的最大指控就是,明明是身處利益沖突時代的「劉安」,卻要故作清高地扮演社會的守夜人!

如果單從利益分化的角度看,我不曉得誰是真正活在真空裏?利益分化也許是一個分析的角度,但是如果本著利益還原論的思路去解釋一切,則未免太過粗疏而且錯漏百出。

但問題在於,在一個利益賽局公開化的時代,越來越多的利益代言人從幕後操盤手變成了台前主唱。各方都在變著法子,試圖讓公眾相信自己是為公共利益考慮。

理想的狀況固然是在每一個公共問題上,各方都能基於公共理由進行充分協商並達成共識。但更加現實的做法也許是,鼓勵利益代言人為一己之私利充分地提供私人理由,而不必苦心謀劃「所有人都能接受」的公共理由。

事實上, 中國的問題恰恰不是利益分化的太過度,而是利益分化的還不夠明白、不夠徹底、不夠公開。

如果各種利益集團真的能夠開誠布公地發表觀點、選舉代表,就政治權力和財富分配進行理性的賽局,那麽中國的公共空間和政治未來將會變得更好,而不是更差。

在這個過程中,一定會有人假借公共理性的名義來混淆視聽,一定會有人根據政治正確性站隊並打壓異己。

而真正的公共知識分子,並不是像先知一樣告訴他人必須做什麽的人,也不是「強化觀眾之預設、重申並滿足觀眾復雜願望」的人,而是「一次次地針對被視為不證自明的當然提出質疑,打碎人們的精神習慣、行為模式以及思維方式,驅散人們熟悉而接受的觀念,重新審視規則和制度」的人。

他們當然也同樣身處利益紛爭的時代,並且不可避免地會被裹挾到利益的漩渦之中,但是與此同時,他們有著足夠的意誌和理性往後退一步,嘗試著去質疑政府的權威、大眾的神話以及自我的公正。

常有人批評「公知」面目醜陋、言辭乏味,只知坐而論道,不懂起而行事。所有這些批評古已有之,也常常擊中要害。

但是另一方面我也總是認為,每個人的性情、認知、職業、思想背景各個不同,只要目標都是那前行路上的門檻,不管是「公知」還是非「公知」,也不管是公民還是草民,你喊號子我掄錘子,你拆地基我運垃圾,都是在拆除門檻。

相煎何太急?