武豐村是廣東省韶關市乳源瑤族自治縣大橋鎮下轄行政村,位於大橋鎮東南部,距大橋鎮政府駐地11公裏,距乳源縣城31公裏。根據轄區內村莊分布情況,武豐村大致又分為三大片區:一個是村民們稱為「武豐洞」的片區,包括司崗、園子、高崗、杉樹下、許家、鄒家、黃家、圳頭、羅家、水口村、坳背、塘窩等12個聚集在村委附近的自然村;一個是以「野豬坳」這一坳口往外出向坪乳公路的田寮下片區,包括付家、田寮下、塘頭背、石邊寨、林家排、含者沖等自然村;還有一個片區是分布在狗尾嶂山脈下各個山腳下的苦水角、觀音山、嶺頭、水背等自然村域。

根據武豐村委相關資料悉知,該村轄區內共有22個自然村,共有農戶738戶,總人口約3400人。筆者的家在司崗村,該村是武豐村比較大的一個自然村,全村共54戶,總人口共338人,約占整個武豐村總人口的十分之一。在熟知村中情況的慶祥叔幫助下,筆者統計了司崗村60歲以上的人數,統計數據為:村中60周歲以上的共有56人,其中16人年齡大於80歲,也就是說,村中老齡人口約占村中總人口六分之一,遠超過老齡化指數(60歲及以上老年人口占總人口比例超過10%)。

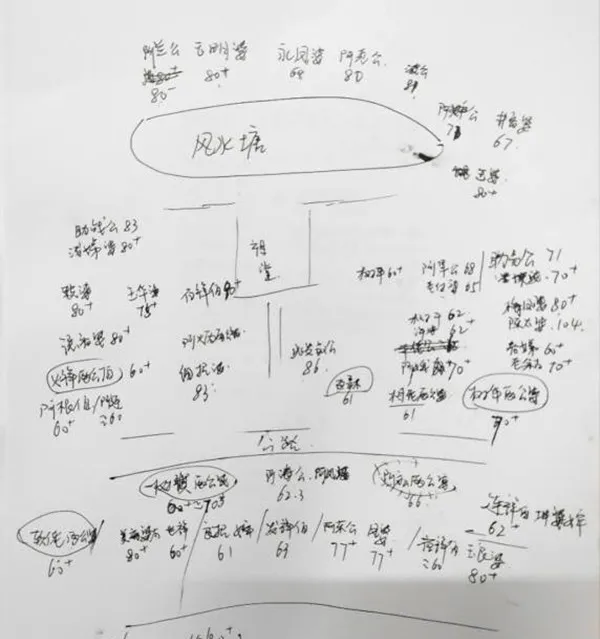

筆者統計司崗村60歲以上村民的草稿,2024.02.06

在了解村中的老齡人口總體情況之後,筆者在「武豐洞」調查了武豐村的養老條件總體情況,並在此基礎上與村裏的公婆、叔伯、嬸嬸等進行訪談。這些訪談物件分別是阿贛叔公、助波叔公、老賴阿婆、阿蘭叔公、慶祥叔、村委委員陳永清、井香阿婆、阿揚、老林阿婆、阿欣等人。三月初,筆者在司崗村的微信群中收到村中阿祥叔公病世的訊息,這是一條令人悲痛的訊息,但這也提醒了筆者須重視農村「侍死」重要的風俗,因為這個風俗是筆者家鄉所在地區養老的必要終章。

一、養老條件總調查

(一)醫療

關於武豐村養老條件的總體調查,筆者首先做的工作是去了解村裏的醫療條件。總體上看,武豐村村民醫療得到保障,但是隨著這幾年物價攀升,村民日常所需承擔的醫療費用也逐漸攀升。

目前,武豐村有三個衛生站,其中有兩個衛生站集中在「武豐洞」,一個在武豐村委辦公樓東面(以下稱為村委衛生站),另一個在沙樹下村。村委衛生站是近兩年才建起來的,衛生站有一位黃醫生,是嶺頭村人,五十多歲,兼任村委委員。黃醫生早幾年開的診所在武豐小學旁邊,隨著近幾年上級部門加大對村裏醫療衛生建設的力度和新的村委班子的換屆,原處於村委辦公樓後面的烤煙房被拆除,改建成現在的村委衛生站。黃醫生原有診所撤除,他入職村委衛生站。另一個診所在杉樹下村,該診所條件相較於村委衛生站差些,診所的謝醫生是沙樹下村人,六十多歲。還有一個新建的付家衛生站,是與村委委員陳永清談話的時才知道的,這個衛生站也是這兩年才建成的。「武豐洞」的兩個診所是「武豐洞」片區和觀音山村等片區的老人們日常生病看診的去處,如今付家衛生站建起來了,田寮下片區的老人們可以就近去新建的衛生站,不用長時間步行來「武豐洞」看病了。

左圖為杉樹下村衛生站,右圖為村委辦公樓後面新建的衛生站,攝於2024.02.14

衛生站的醫生的工作主要是為老人們開藥和打針,治療老人們日常的感冒、發燒等病痛。以前,因兩個診所集中在村委附近,比較偏遠的村如觀音山、嶺頭、苦水腳、田寮下、付家等,村中老人行動不便,需打電話給診所醫生,請醫生直接去家中看診。那時交通不便,醫生一般步行出診,路途遙遠,加大了出診難度和就診困難;如今交通條件改善,醫生開車出診,方便許多,村中老人生病就診也比較及時了。

關於村中醫療條件的調查,還有另外一個很重要的方面,就是村民的醫療保險。截止到2023年年底,武豐村村民所需送出的醫療保險費用是每年每人交380元。根據武豐村委宣傳欄上公布資訊:「武豐村全區轄區3400個人,參加新農合2400人左右」,也就是說,整個武豐村有近三分之一的村民未參加新農合(具體原因還需進一步詢問,但由於正處於春節放假期間,未能及時查到結果)。

在與老人們的交談中了解到,在兩個診所中,大多老人比較傾向於找沙樹下謝醫生看病,老人們說:「去沙樹下看(病)比較便宜,村委這個衛生站收費高」,「但是村委衛生站的療效又比較好」。在與園子村阿贛叔公談話的時,他粗略地算了去年在村委衛生站看病所花的費用,「就打了幾次吊針,花了一千多,去一次就百零、兩百,看病看窮人!」司崗村阿蘭叔公也說起他前年腳痛,走路都困難,好長一段時間要去沙樹下謝醫生的診所打針,花了八百塊。「略下子都不是很想去看,越來越貴……」

(二)生活

關於生活方面,筆者主要向村裏的老人們了解了生活用水、居住條件、物品采買等主要方面的內容。

用水是否便利決定了村中老人生活裏的大部份事情方便與否。煮飯洗鍋、磨糍粑豆腐、燒洗澡水、拌潲等,這些事項構成了村中老人們的大部份生活。筆者所在的司崗村,在2022年前,村中所通自來水是下坳水庫的水,遇上天氣幹旱或路上水管斷裂等問題時,村中就沒有自來水用。筆者以前回村過年,經常遇到大年三十沒水用的情況,家裏人輪流去挑水,挑來的水要小心使用,因為大老遠挑水回來,實在是累。村中沒有自來水,大家只能到沙樹下的水井挑水,單程步行時間約十五分鐘,這給老人們的生活帶來極大的不便。

慶祥叔在幫忙修水管,此水管通向筆者和助波叔公家,攝於2024.02.19

在上級部門支持下,村委在狗尾嶂找到合適水源,2022年冬,村中終於用上清澈的山泉自來水。關於狗尾嶂的自來水,這其中還頗有故事。在與慶祥叔的談話中了解到,接狗尾嶂的自來水這個工程在2021年前就準備開始,自來水的最初水源選在了觀音山附近,但觀音山村民不願意,理由是若水被「武豐洞」接走,當地的耕種會受影響,若真要接則需支付一定的報酬。事情一拖再拖,村委再次選水源,最終水源選在了嶺頭附近,雖然過程中有一定拉扯,但最終問題得以解決,2022年冬,「武豐洞」各村正式用上狗尾嶂的山泉自來水。目前,村中自來水引進村外的物業公司在管理,每戶都安上了水表,水價是1元/立方,交水費需要由家裏年輕人在成安物業的APP上交,這在一定程度上解決了老年人交水費難的問題。用水要收費,對於節約慣了的村民而言,這就是「用水的不自由」。此前,村民在用下坳水庫的水都不用花錢,水管、水池的維修工程都由村民們自發進行。隨著年輕人的外出,村中生活的大多是老人,老人們對於重大的維修問題有心而無力,久而久之便用不上自來水了。筆者了解到,狗尾嶂的自來水自接通以來,還未出現過斷水的情況,村中老人們平時用水方比以往方便很多。

就居住條件而言,武豐村整體上改善很多,絕大部份村民都住上了樓房。2020年底前,乳源縣屬於貧困縣,隨著國家加大脫貧攻堅的力度,縣裏相關的政府部門加強了武豐村中的脫貧工作,村中的困難戶在政府的支持下都建起了樓房。近幾年,逐漸有在城裏買了房的人家回鄉建房。以筆者小舅為例,小舅和舅母在江門工作,在江門買了房安了家。如今,小舅的大兒子已經工作,小兒子也已大三參軍入伍,用小舅的話來說就是「該負的責任已經完成」。由於在外工作,每年只有清明節才回村裏祭祖,家中老房年久失修已無法住人。去年,小舅開始回鄉著手回村建房的事情,但事情辦的並不順利。小舅說,現在要建房很麻煩,建多大、建多高都得透過政府審批,不然建了就是違規,會被拆除,「自家的地盤,重新建房還得別人批準,盡添麻煩!」我問小舅:為什麽不在江門養老,何必這麽大費周章回來建房?他回答:「始終還是要回來的,根在這裏,好講不好聽,以後死了要進祠堂,‘做功德’前總要先在自家屋中吧?」

「物品采買」是筆者與村民們交談過程中關註的一個重要方面,其中涉及到老人們的吃和用。目前,武豐村有三個小賣部:一個是百生商店,這個既是豬肉鋪也是雜貨店,村中老人們平時買豬肉都是在這裏買。另一個是沙樹下的小賣部,這個小賣部是村民買日常用品經常的去處。還有另一個小賣部在水口村,主要賣一些零食、煙等。百生商店是一對中年夫妻在經營,另外兩個小賣部都是老人家在經營。目前,武豐村在村耕田種稻的已經不多,年輕人大量外出,留在村中的基本是中老年人。不耕田自然就要買米,老人們一般在百生商店買米,至於「菜絲道味」,老人們可以自己種菜,養雞下蛋,偶爾買點豬肉。「吃要比以前好得多了,差不多餐餐有肉,老了也吃不得多少了」。跟老人們交談的時候了解到:現在平時會有人開車來村裏賣米、魚、水果、菜等,這為老人們提供了許多便利。總體上看,老人們在村歷奇本可以解決「物品采買」,但每逢趕集日,老人們總還會有需要買的東西,會早早起來趕去「赴鬧」。筆者曾在家去赴過幾次鬧,觀察到一個現象:老人們去「赴鬧」不一定是為了買東西,就為了一個「鬧」字。趕集日,鎮上各村村民都會到大橋鎮上買東西,在熱鬧的集市裏,大家可以碰上平日裏不常見到的親戚朋友,大聲喊一句:「你也來赴鬧嘛」,然後在貨攤前嘮嘮近況。

(三)出行

乳源縣到大橋鎮有一條主要的交通幹道——坪乳公路,這條道上會有往返的班車,約三十分鐘一趟。武豐村不在坪乳公路幹線附近,如果村民要坐班車,要從村裏到坪乳公路的白石下的候車亭,從村委出發到坪乳公路的白石下候車亭步行時間要一個半小時左右。因此,村中老人若要外出,往往會坐村裏的麪包車。

左圖:乳源—大橋班車時間表,圖源網絡;右圖:廖司機從乳源搭客回村,攝於2022年暑期

目前,武豐村中比較方便乘坐的有兩輛麪包車:一輛是武豐水口陳家司機的麪包車,陳司機是位五十多歲的大叔,是這兩年結束的務工生活回來才幹起了村裏的「搭客生意」。一輛是武豐隔壁塘華村委大坑子村的廖司機的麪包車,廖司機六十多歲,他的「搭客生意」比陳司機早兩年。平時村中老人若要去鎮上趕集或到乳源縣裏辦事,只能坐這兩輛車。近幾年,村裏有條件的人家的後生會買私家車,但私家車大部份只在「大年大節」開回家,村裏老人平時外出主要靠陳司機和廖司機的麪包車。由於交通車輛缺少,麪包車大部份時候都是要超載的。例如,每逢趕集日,村裏老人們都會早早起床,到村委附近等車,司機要趕在交警上班之前搭客出發,如此一來,一輛七座的車可以乘坐十多個乘客。在與老人們的交談中了解到,廖司機的車因超載「運氣不好」被交警「扣了」,大家對交警怨念不少。對老人們而言,交通方便比交通安全更重要,在交通不方便時,又何談交通安全。

(四)文娛

與叔公、阿婆聊天時,筆者總會問上一句:平時閑的時候做什麽?得到的回答總是相似:「不做什麽」。在村裏,文娛活動甚是匱乏。從老人們的談話中可以了解到,村裏的娛樂活動不外乎兩種:一個是打牌,打紙牌多一些,也有打「國牌」的,打牌最能打發時間,「打幾撲牌一上午就過去了」;另一個是喝茶看電視,但「現在電視越來越不同了,不會放,開啟來都不知道點哪裏」。近兩年,村裏有部份婦女開始把城裏的廣場舞「引進」村裏,但是跳的人並不多,而且也不是所有的人都樂意接受「城裏的東西」。井香阿婆曾去湊過熱鬧,和村中四五個人一起學習跳舞,但是丈夫並不支持她在村裏「搞這些」,有次因為跳舞沒來得及做家務,更惹得丈夫不滿,丈夫怒氣沖沖將跳舞的音響踢倒。

左圖:春節期間,村裏叔伯在司崗村祠堂大門口「打司套(鑼和鈸)」,攝於2024.02.14

右圖:筆者放假回村時隨手拍下,左右兩邊是司崗村的阿祥叔公和助波叔公,中間是園子村的兩位叔公,他們正在打牌,攝於2022年暑期

文娛本應是養老生活中非常重要的內容,村中文娛的匱乏顯得老人們的生活缺乏樂趣,但好在農村閑時總不會太多,天氣好時,到田間地頭忙一忙,一天又會過去。

二、農民養老誰保障

(一)政府保障

在與村委委員永清叔聊到村裏的養老保障情況時,他說道:近幾年政府越來越重視農村養老服務工作,村中老人養老基本得到保障。目前整個武豐村有四十多戶貧困戶(低保戶、五保戶),村委也在配合上級部門做好相關的扶貧脫貧工作,對於貧困戶的老人會重點關註。

慶祥叔是少數在村青年,在家耕田,主要靠養豬營生,妻子在韶關工廠上班,女兒讀職業中學,兒子讀三年級,家裏有兩位老人,一位是他的母親,今年66歲,另一位是他的細伯(阿堯叔公),今年81歲。慶祥叔說:阿堯叔公小時候就失明了,因此一直沒有娶親。當年分家時,爺爺分給了三伯贍養,阿堯叔公作為「老人」分給了慶祥叔的父親,父親去世後,阿堯叔公的養老責任就到了慶祥叔身上。阿堯叔公雖眼睛失明,但身體健康狀況還不錯,目前有高血壓,慶祥叔也特意買了血壓測量儀,時不時給阿堯叔公測血壓,並定期給阿堯叔公開降壓藥。阿堯叔公因眼睛失明,屬於殘疾人,自政府脫貧工作開展以來,阿堯叔公被評為「五保戶」,慶祥叔則是阿堯叔公的養老監護人。問及相關的保障條件,慶祥叔說:保障是有的,政府一年會給阿堯叔公12000元的五保金,每個月還有200元的養老金,政府該保障的會保障的。以前乳源還屬於貧困縣,年前還會有相關的工作人員來做慰問工作,有時送點糧油、包個一百元的利是、棉被等,乳源縣摘掉貧困縣的帽子之後這些就少了,慶祥叔笑道:「送了就是心意,沒有也無妨。」

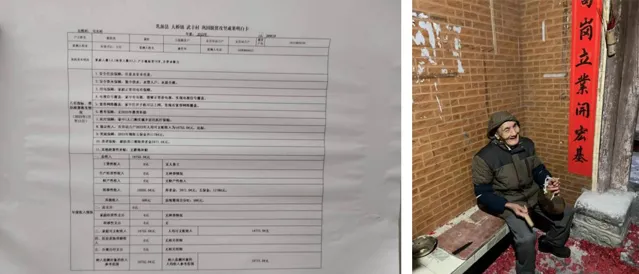

左圖:阿堯叔公的脫貧攻堅成果明白卡;右圖:阿堯叔公在祠堂大門口打鑼

問及養老壓力,慶祥叔說:「只要(老人)身體沒大病大痛,就不會感到大壓力。吃又吃不了什麽,自己吃什麽他們也吃什麽,有時候可能會買點衣服鞋襪,但這些都不是什麽大花銷。現在60歲以上的老人每個月可以領200元的養老金,這些領回來給他們買點自己想要買的東西。」問及自己和妻子以後的養老打算,慶祥叔說:妻子在韶關工廠上班,買了最基礎的社保,自己也繳了最低檔的養老金,「多的繳不起,以後老了多少有得領就行了」。

(二)「老而自依」

從筆者這次調查的情況來看,農村的人們到進入老年階段時,「還是靠自己養自己」。

園子村阿贛叔公,1954年生人,今年七十歲。嚴格意義上來說,阿贛不是園子村人,阿贛叔公出生於陽山鎮,有八兄妹,排行老四。阿贛叔公說,他是三姓人。他本姓黎,幼時家中困難,他過繼到鄧家,鄧父無子,家中雖也困難,但還能有口飯吃。回憶起從前,阿贛叔公用手撫了撫那只失明的眼睛說道:「這個眼睛就是年輕時候(20歲)去搞水圳爆壞的,差點命都沒了,當時有另外兩個人當場被炸死了,撿了條命活到現在。」阿贛叔公22歲結婚,阿贛叔公說:「眼睛沒了一只,家裏條件又不行,還以為要一個人過一世,沒想到還有‘載數’成家。」

阿贛叔公有兩個兒子、一個女兒,他的妻子在女兒六七歲時因病去世,此後獨自將子女拉扯大。問及來到武豐村的機緣,阿贛叔公說:在陽山「難搞到飯來食」,是由人介紹而來的,園子村有人家說找人來承繼香火,但是阿贛叔公攜妻子兒女來到之後情況跟原定說的不一樣,雖入了園子村族譜,但是「田地山嶺都沒有」,好在阿贛叔公自己有手藝,會做木工、水泥工,後來也慢慢在園子村留下來了。

阿贛叔公的子女已經各自成家,女兒嫁到韶關龍歸,小兒子入贅園子本村。大兒子阿廷生了兩個兒子,現在孩子在縣裏上學,如今租了間街邊小鋪,開了維修店。說及此,阿贛叔公講起了開維修店的故事。兒子阿廷以前在乳源東陽光廠裏打工,薪金低,一個月才一千多塊錢,而阿廷妻子要帶小孩沒法上班,阿廷一個人的薪金又要租房、又要糊四張口,因此只能經常回來找阿贛叔公要錢,歸一次阿贛叔公就給他兩三千。後來,阿贛叔公說阿廷「你以前自己學的維修手藝用來幹嘛的,這麽‘木’做什麽」,勸他在乳源找個合適的地方靠手藝吃飯。於是阿廷租下了現在的小鋪,當起了維修師傅。阿贛叔公說,當時阿廷沒有本錢,還是自己掏錢給他,慢慢把這個店鋪生意做了起來。除了給兒子掏錢辦維修店,買摩托車、近兩年換轎車也掏了不少錢,這麽些年也掏了差不多十萬。

阿贛叔公直到去年才真正「退休」,不再辛苦賺錢。阿贛叔公說:現在大孫子上初中了,小孫子也快小學畢業,兒媳婦開始出來擺攤掙錢,去年已經明確跟兒子阿廷說不再管他們了,「管不了那麽多了,我也不要求他們給錢,連藥費都沒向他們要過一分錢。」去年,園子村要集資建「公房」,每戶要集「戶頭一萬、人頭五千」,家裏五口人便要出資兩萬五千元。阿贛叔公說:最多出資一萬,剩下的讓兒子出,讓他去外邊借都好,自己多少還是得留點傍身的錢,「都給他們搞完了,自身吃什麽」。

老賴阿婆今年76歲,五十歲不到,丈夫就患病去世了。老賴阿婆有三個女兒,大女兒留家招婿。老賴阿婆平時跟家人在韶關居住,孫女和孫婿在韶關買了房,女兒要給孫女看顧小孩,兒子(女婿)也在韶關做綠化工作,不放心老賴阿婆一人在村裏,就要求她也一起下韶關。老賴阿婆說:在韶關也不閑著,平時吃完她就背個袋子到處閑逛,順便撿些廢品,回家時就找廢品站把撿來的廢品賣掉。家裏就女兒知道她外出撿廢品的事情,一開始女兒也不同意她去,怕走丟。老賴阿婆說不怕,她會慢慢逛,「像雞扒地找食一樣,慢慢摸索,搞到幾多就幾多,反正閑著也是閑著」,這事兒沒敢讓孫女孫婿知道,怕他們「罵」。老賴阿婆說,有時候會在樓房裏遇上好心的建築工人,他們會把廢品給她,有時候運氣好能夠收到三四十塊錢的廢品,大多數時候一天掙個十來塊錢。「以前在家裏忙慣了,我要出去走走才好,不然腳笨笨的,不舒服,要抽筋。我就自己搞來自己吃,自己的夥食就搞得到,賣了錢就自己去超市買點米粉做糍粑、買點喜歡吃的水果,想要什麽買什麽。」

老賴阿婆講她在韶關的生活,攝於2024.02.11

在村裏,村民聚一起時總會說:老了就該早點享福了。到村民們真正步入老年階段時,他們依舊在忙碌,為兒女忙碌著,兒女們不再需要自己操心時,自己的生活還是想要依靠自己,可能要直到自身行動實在不便時才會真正停下來。

(三)村婦提前「變老」

在農村,村民們似乎沒有何時進入所謂的「老年階段」的說法,他們對自身年紀的定位更多的是源自於子孫的代際發展。有了孫輩,成了「阿爺阿奶」、「外公外婆」,他們人生就自然而然地進入下一階段,這個現象在農村婦女身上體現的更為明顯。

正值年關,村裏的婦女們開始忙著磨糍粑、做豆腐,筆者母親買了一台打漿機,鄰居老林阿婆來家裏打糍粑漿,筆者趁機和她聊了起來。老林阿婆今年57歲,已經做了差不多15年的「阿奶」。筆者不知所謂地笑道:「阿婆這麽年輕就做了這麽久的‘阿奶’,好享福啊!」老林阿婆嘆大氣:「享什麽福,累的喊死!」

老林阿婆有一子一女。兒子初中未畢業就出來打工,結婚早,婚後不久就有了女兒。從此,老林阿婆就開始了「阿奶」人生。老林阿婆孫女出生後,兒子兒媳平時外出打工,孫女留在家裏給老林阿婆和丈夫照顧。孫女稍帶大點,兩個孫子相繼出生,老林阿婆繼續照顧孫子們。孫女讀三年級時,因村裏小學沒有四年級,需到鎮上住校讀書。為了孩子能更好地學習,兒子將孩子們都帶下韶關,老林阿婆則跟著去韶關繼續照顧孫女孫子們。在韶關,老林阿婆給孫子孫女做飯、洗衣服,接送他們上下學。「沒得停,用鬧鐘鬧著,鬧鐘一下,就去接人,接完人回來去買菜做飯,晚上睡那一覺才是停下來的。」頭幾年,老林阿婆去韶關「帶人」,她丈夫在家耕田種地,等孫子孫女們放假了她也回村和丈夫一起幹農活。

老林阿婆自成為「阿奶」之後,基本上沒有收入,成為「靠子女過活」的「老人」。村中像老林阿婆這樣的「阿奶」有很多,子女成家生下孫輩,照顧小孩的任務幾乎落在「阿奶」身上。四十多歲,在壯年之際成為「阿奶」,從此圍著孫輩、繞著竈頭生活;如此的生活日復一日過了十幾年,等孫輩們逐漸長大,如果身體足夠康健,「阿奶」會成為「太奶」,繼續給孫輩們照顧曾孫。

左圖:村裏的三位「阿奶」在洗衣服,攝於2024.02.07

右圖:村裏的一位「阿奶」剛挑完「尿桶」澆菜回家,攝於2024.02.08

(四)「信命向佛」

筆者晚飯後和母親在家裏聊到村裏有老人因「癲」去樂昌神經醫院的事情之時,鄰居的助波叔公正好來串門,就順勢和他聊起了他燒香拜佛的事情。村裏有少數老人會出現精神失常被送樂昌,大部份老人還是能夠「略略些些過得去」,也許他們有自己獨一套的「放過自己」的心理療愈方式——相信神明。

助波叔公,1943年出生,原有五個兄弟姐妹,他是家中幼子。助波叔公回憶道:姐姐六歲去世,大哥八歲去世,三哥還未出月子就夭折。在六歲那年,四月割麥子的時候,他在在禾坪上玩不小心傷了腿,從此成了跛腳。年輕的時候家中實在貧困,再加上跛腳,便一直沒有娶親。曾有個近三十歲的啞巴姑娘經人介紹來,彼時他已經快六十歲了,怕耽誤人家,最終還是沒能成這門親事。後來,過繼了二哥的第三個兒子(以下稱螟蛉子)來承他的山嶺和人戶。

助波叔公是1993年開始吃齋信佛的,講起神佛,他開始侃侃而談。助波叔公說,他以前每年都會和信友一起去廟裏禮佛。他去過雲門寺、南華寺,遠的去過湖南郴州、耒陽。筆者問是否有人組織一起去禮佛?助波叔公說:就和村裏的信友去,武豐村吃齋信佛的除了他,還有本村的細招姑婆(女)、許家村阿娥(女)、水口村毛公(男)、坳背村有招(女)等,武豐村裏信友不去的話,還會有大橋鎮上其他村的信友一起去。家裏坐麪包車去乳源,乳源到韶關坐火車硬座,有時候沒有坐票,就站著去,站累了就把鞋子脫下來墊坐著休息。對於路途的艱辛,叔公的說法是:這就是佛所說知難而上。筆者向助波叔公了解他們去寺裏的活動內容,他說:一般是春夏季節去寺裏;去到寺裏的日常活動是——早上起來拜佛,拜完佛之後就幫寺裏種地。他曾在湖南那邊的寺裏住了半個月。

左圖:助波叔公在整理過年包的堿水糍粑,右圖:叔公展示他的「國牌」;攝於2024.02.15

助波叔公今年81歲了,身體還算康健,但由於腿行動不便,近兩年就沒有再外出禮佛了,如今都是在家裏燒香拜佛。問及在家如何拜佛,助波叔公說道:每天的早上六點、中午十二點、下午六點、午夜十二點,燒起香,向西方拜佛。拜佛時要耐心,祈求上天開恩,保佑自身及家人。除自身因素,螟蛉子似乎也不太支持他外出禮佛,以前螟蛉子不太管,現在螟蛉子買了幾只雞鴨鵝讓他養著,「家裏養了東西,想走也走不了」。叔公的螟蛉子及其妻女在乳源,偶爾周末有空會回來看看。叔公天氣好時會去地裏忙活,閑時便和村裏其他老人聚一起打打牌、喝喝茶。螟蛉子知道他會打「國牌」,便買了一副回來給他。

筆者一直靜靜聽叔公敘說他吃齋禮佛的故事,直到他停下話頭,才想起來問他當初為何選吃齋信佛?助波叔公說道:「為了尋條出路。」叔公的回答讓筆者思緒一頓,片刻後,筆者止住了想要往下詢問「是什麽‘出路’」的念頭。村裏的冬夜寒風呼嘯,聽叔公述說他苦難重重和吃齋念佛的一生,筆者拿起手機一看,已經快十點鐘了,給叔公續了杯熱茶,叔公拿起茶杯說:「喝了茶該睡覺咯」,至此,與叔公的談話結束。

三、養老問題

(一)老人留守

那種在村裏過年熱鬧非凡的氛圍,留在了筆者小學一二年級時期,彼時的春節要到正月十五才算完結。那時的元宵節晚上,村中的孩童早早吃完晚飯,去牛欄裏找到草垛紮好「火把」,盼大人們快來點香。大人們吃飽喝足之後,從家裏拿來香把,等人到的差不多了,就開始點香。孩童們排成長隊,由一名比較年長的孩子當龍頭,大人們給「火把」插上香,一條「火龍」就成了。大人手中的銅鑼聲響起,「火龍」擡頭,「龍尾」伏地,「舞火龍」開始了。伴隨著熱鬧的鑼鼓,「火龍」舞過園子、高崗、沙樹下……最後投入水口村前的溪中,帶走新年的災禍,舞龍的老少隊伍歡歡喜喜歸家去。

也許是因為經歷過少時春節的那般熱鬧,所以年初五、初六在村裏閑逛只能在路上偶遇叔公阿婆時會感到無比的惆悵,只覺村中彌漫著一股難以言說的孤寂。除夕殺的雞還沒吃完,子女就要回城市裏上班掙錢了,孫輩也要隨之去上學,年老的叔公阿婆留下守著村子,等著兒孫們在下一個年節歸來。

老人留守村中、「打理家下」,大多本是出於自身意願。相比於陌生又不「自由」的城市,這片熟悉的土地更讓他們輕松愉悅。兆發叔公今年八十三歲了,做「太公」好多年了。兆發叔公有三個兒子和兩個女兒,大兒子過繼給了親哥。以前,兒子們在外上班,叔公和妻子在家,後來妻子去世,兒子們不放心他獨自一人在家,就把他帶去了城裏。去了兩三年,叔公吵著要回來,不願在城裏呆著了,「像屋企被關的雞一樣,我寧願回來」。如今,兆發叔公獨自一人在家,過繼的大兒子已做「阿爺」,也在家,倆家雖不住一處,但平時還是有個照應,所以叔公的養老生活過得還算輕松自在。

左圖:兆發叔公去杉樹下小賣部買「殺蟲丸」給雞殺蟲,正好遇上杉樹下阿林叔公太摘菜,攝於2024.02.14

右圖:阿蘭叔公在村口水池洗衣服,攝於2024.02.05

年二十六,村裏家家戶戶都在搞衛生迎新年。筆者到村口水池洗東西,碰巧遇到阿蘭叔公,與他聊了起來。筆者問:「阿保他們歸來了嗎?」叔公回答:「他們今年不歸來過年。」阿保是叔公的孫子,與筆者同歲,已經結婚,2022年阿保女兒出生。問及不回來過年的原因,叔公說:阿保在清遠買了房,剛進火不久,要在清遠過年。我問他怎麽不一起下去過年?他說:大過年的沒人在家不行,他不想下去,就自己留在村裏過年了,而且他們(阿保及其父母)初三初四左右就會回來了。

老人身體康健,留守村中生活,平日裏與同伴們打牌喝茶,似乎也不失為一種閑適的養老方式,但是也有一些留守老人的悲愴事故。本村有位叔公因獨自一人在家,夜間暈倒,等「牌友」第二天去他家打牌發現時已去世了。水口村另一位阿婆,平日裏也很健康。這位阿婆家在村邊緣,夏季在樓頂曬玉米,可能是因氣溫過高導致暈倒在地,遲遲無人發現。

(二)老人「水端不平」,親兄弟反目

常言有道:百善孝為先;如今的法律也規定:子女贍養父母是必盡的義務;老人贍養的問題發展到需要尋求法律解決時,便到了一切都不可挽回的地步了。

阿揚和筆者說起她和她兄弟關於母親贍養的糾葛時,止不住流淚。阿揚今年五十八歲,有一個哥哥和兩個弟弟(下文將用A、B、C分別代稱阿揚哥哥、大弟弟、小弟弟)。在村裏,老人贍養的事情有一條不明文的傳統:在兄弟分家時,老人的贍養就會做好安排。阿揚將法院寄來的檔給筆者看,講起了「因母親偏心和弟弟B過於精明」而導致的親兄弟間反目的傷心事。阿揚說:當初分家時,房屋、田地按比例分好,三兄弟抓鬮,她已外嫁,家中的一切都已與她無關。父母按各自意願,母親跟了B,父親跟了C,A因不用養老人,分的房屋、田地就比較少。「(母親)碗水端的實在太斜了」,阿揚說道,自分家之後,母親就把另外兩個兒子當了外人。明明A和B的妻子同時坐月子,B妻子得到的照料比A妻子要好得多。C和妻子生了兩個兒子,母親連抱都沒抱過。

相較於母親的偏心導致的傷心,阿揚更多是對弟弟B感到憎惡。阿揚說:以前B夫妻外出打工,留下外甥和母親在家,她和丈夫去B家把田犁好、秧插好,稻谷熟了還要幫忙收回去。後幾年母親被B帶到城裏繼續給B夫妻帶相繼出生的子女。後來B做養豬生意,母親天天餵豬、洗豬欄,還要做好飯給B一大家子吃,「像個傭人服侍他們」。「還能幹活的時候的就哄著(母親),等身體不好了就想一腳踢開,精(明)到這樣,就不怕報應!」從B的行為上看,他似乎對於阿揚這個姐姐還有一些姐弟情誼。在準備以母親的名義起訴兄弟前,B跟阿揚「透過氣」,讓阿揚「站在他這邊」,但是阿揚拒絕了,於是阿揚、A、C被訴至法院。阿揚說:A和C並不是像B在法院中所說「不把母親當回事」,而是現實條件不太允許。A有四個子女,目前仍有三個子女在上中學,而且其妻子患有精神疾病,家中全靠A一人;C全家每年只有清明的時候才回村,也有兩個兒子在上學,雖日子比較過得去,但也過得緊巴巴。B一大家子及母親並不在村裏,以前交通不便時,確實想見也見不了。近幾年交通方便了,阿揚和A、C在過年的時候會去見母親,去了也多少會給幾百塊錢。

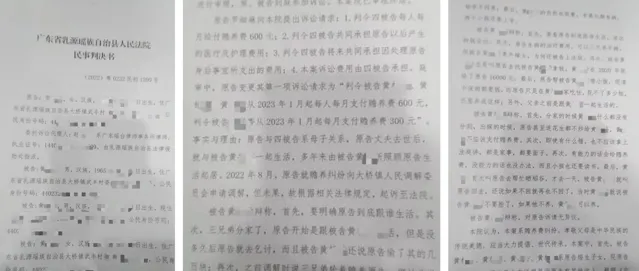

乳源人民法院寄來的判決書

一開始,B要求A和C分別每月支付600元、阿揚支付300元的贍養金,法院判決的結果是:阿揚每月支付200元和A、C分別支付300元。對於判決的結果,阿揚和A、C都不太接受,「不是不願意給母親錢,而是即使我們給了錢,但是這個錢又有多少能真正花在她身上呢?他(B)分明把她當做搖錢樹。」阿揚說,她也曾勸過母親,但是母親還是聽信了B的話。法院判了就判了,只是這樣一來,幾兄弟原就不親近的感情就變得仇人一般了,她只盼母親「能多吃幾年飯」。

對於自身的遭遇,阿揚歸因於自己「命苦」。阿揚回憶說,以前自己想上學,在書堂裏領了書帶回家都被母親撕了,「不讓去讀」。三個兄弟都讀到了初中畢業,自己則一直在家跟父母幹活,如今寫自己的名字時都要別人執著手幫忙。上世紀末,村中年輕人都外出打工,自己也想出去闖闖、見見世面,但是去了不到半年,被父親「生病」騙回來跟人議親,因為哥哥要娶親了但家裏沒錢,只能讓她跟哥哥相看的人家「換親」。嫁人之後,阿揚在婆家並不好過,因為她沒有生兒子,所以婆婆一直不待見她。前些年,婆婆去世了,女兒們也漸漸不用她太操心了,阿揚就在家種地,平時做點零工掙點錢自己用。少時想要的東西要不得,在婆家熬了近三十年,好不容易「要熬出頭了」,如今又要跟兄弟一起「養」母親,「命苦的人就是這樣的吧」,阿揚哽咽道。

四、「送老」

(一)「若患重病,將到閻王家門口」

筆者在寫報告時,最初是打算將所了解的村裏「大病」的情況整理到「醫療條件」中的,但經過一番思索,還是將這一情況納入到此部份來寫。因為對於村中的大部份老人而言,在患重病之際,就離「歸老屋企」不遠了。

阿欣來找她女兒時,筆者正好在家門口曬太陽。阿欣是鄰居老林阿婆和阿祥叔公的女兒。自阿祥叔公病重後,阿欣就一直在家裏照顧他。筆者此前便聽父母和慶祥叔喝茶聊天時說起:「(阿祥叔公)不知道過不過得了元宵」。阿祥叔公還未滿60周歲,按村裏的稱法,要過了春節才算60歲。「剛到了要享福的時候,就這麽衰惹了這個病,看來人這一生沒什麽所謂……」

阿欣到來,我進屋拿了小板凳,一起坐在陽光下聊了起來。阿祥叔公去年7月確診肺癌晚期。阿欣家前兩年才加蓋起第二層樓房,哥哥和嫂子在韶關租了房,三個外甥(女)都在韶關上學。阿祥叔公確診後,阿欣和哥哥都沒有再上班,隨之病情加重,更無法離開家裏半步,大半年間,全家幾乎沒有收入。

在確診初期,全家都盡力在積極治療。經過一段時間的治療,本已將肺部癌細胞從11、12cm控制到2~3cm,但是不久之後復診發現癌細胞轉移到大腦,阿欣及其哥哥打算帶阿祥叔公去醫院繼續放療,但是叔公無論如何都不願再去。筆者問及治療費用,阿欣答道:醫保報銷之後,應該是十多萬。自確診以來,阿祥叔公都是在保守治療,除了化療之外,每個月還要一萬多元的中藥費,但中藥是不能報銷的。「要是花錢能治的話,多少錢都要治,但是在問醫生治療情況時,醫生也沒有明確的答復,只說盡力。」2024年元旦,全家人回來村裏,「回來後藥也不願意吃了,醫院開的一堆藥,現在還在他床邊堆著」,剛回家時還能自己走動,但是不久之後就無法行動了,只能躺在床上。「昨兩日還老是半夜吵著要進老屋」,阿欣苦笑道,哥哥打電話通知了兩位叔叔,請他們回來幫忙把老屋的電接通,並把屋子布置打掃好,該準備的東西也準備的差不多了,「到了時候就送進老屋」。距離跟阿欣聊天不到一個月,筆者在學校收到村中微信群聊訊息:阿祥叔公病逝,不日「做功德」。

(二)「建齋銷罪,功德圓滿」

老人去世「做功德」是村中大事,基本每戶都會有人參加,因為「家家都有老,人人都會老」。「做功德」不是所有去世的村民都會做,一般來說,要「轉了郎名」的人才會做。所謂「轉郎名」就是做了「阿爺阿奶」,算「三代大人」。

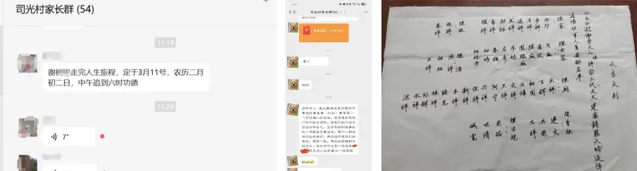

阿祥叔公逝世訊息及「做功德」的相關人事安排

在送老人進「老屋」前,家裏就會準備好之後所需要的東西,如壽衣、壽鞋、錦被等,老人「落氣」後,子女將其打理穿戴好,通知村裏的叔伯們著手「做功德」事宜,他們會安排好「話客」、「請師爺」、「理事」等事項。

所謂「話客」就是報喪。收到老人過世訊息後,村中就會安排相關的人員去各親戚家中報喪,通知親戚「做功德」的時間。在「話客」的同時,要請「師爺」來做法事,村裏的習俗一般是請一位坐壇師爺、一位調壇師爺以及一位「樂官(嗩吶師父)」。親戚們收到喪信之後,就會前去吊唁,男賓客去叩首,女賓客去「看情(叫喪)」。吊唁是在老人仍停留在「老屋」裏時。真正「做功德」,要到祠堂中,到祠堂「做功德」需得(老人子女的)外祖首肯。在村裏,無論紅事、白事,賓客一律先以外祖為尊。外祖家在收到喪信後,立刻著手「辦祭」。所謂「辦祭」就是準備好供奉老人所需的豬肉、雞、香燭鞭炮以及「族頭」等。準備妥當後,外祖家邀請村中叔伯們一起前去奔喪。外祖賓客前去奔喪,會請樂官「壓祭」;行至村口,樂官吹響嗩吶,老人的孝子賢孫跟隨自家請的樂官前來迎接,將外祖賓客請去老人身前叩首。叩首完畢後,村中相關叔伯依禮招待外祖賓客用膳。用膳完畢,樂官吹響嗩吶,請外祖賓客再叩首,準允師爺們給老人「做功德」。得到外祖賓客應允後,師爺們便開始為老人「做功德」。首先,由師爺「奉神」,接著是老人入殮,入殮一般是由旁親幫忙。入殮之後,先後進行「行香」、「排八仙」、「排滿堂」、「銷罪(男)/還胎(女)」、「點五更(掀族)」、「遊食殿(孝子賢孫跪恩謝罪)」、「贖身」、「上橋」、「送佛」。將佛送走之後,「功德」便做完了。做完「功德」之後,便是老人「還山(下葬)」。

老人勞累一生,子女們盡最後的孝道,為之「建齋銷罪」,使其「功德圓滿」,跪送最後一程。老人銷去一生的罪惡,入土為安,從此,存於子孫後輩於初一十五、清明中元的祭祀之中。

尾聲

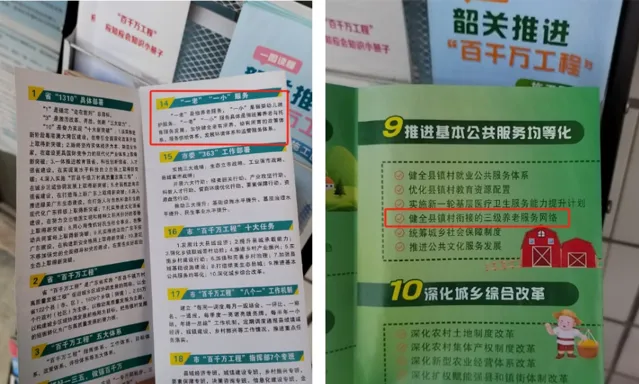

盡管村裏的養老生活會面對這樣那樣的問題,但隨著鄉村振興的不斷推進,武豐村的養老服務體系在不斷的完善。在村委門口的報刊架上,可以看到「百千萬工程」的宣傳小冊將鄉村養老服務列為重要的工作內容。在與村委委員陳永清談話中,他也透露:2022年,村委就集體討論過關於推進村民養老文娛設施的建設工作,計劃在村委辦公樓旁邊建立文娛廣場,讓村中老人們可以享受比較豐富的文娛活動,該計劃已形成申請檔送出上級部門。永清叔談到:工作難以開展的原因在於沒有資金。目前,武豐村的主要集體收入源自「生態林」,但是「生態林」的錢已經分付到戶;「沒錢要做什麽事業也做不起來,我們在村委也想為村中做點事業,但是沒有錢什麽都難做……」

村委報刊架上的「百千萬工程」的小冊子,攝於2024.02.14

此次回鄉,筆者看到村裏情況較上次回鄉時變化許多。進村公路拓寬工程已基本完成,春節走親戚時,村中汽車不再擁堵;村中衛生站也比之前多了一個,且站內環境比之前變好很多;與村中老人交談時,大家也感嘆如今生活比以前越來越好,也相信之後的生活會慢慢變好。只是,整體的發展需要長時間的推進。