別處都不叫冷,這裏才是

零下41度的小興安嶺,到底有多可怕

小興安嶺的春天來得太晚了,溫度甚至比冬天還要低,比如現在,快到驚蟄了,淩晨四點鐘,王順久接班的時候,拿寒暑表量了一下溫度,居然到了零下41度。

寒流就像一台24小時滿負荷運轉的冷庫,爽的讓人透心涼。

女排的一個班長,臉上起了兩個白泡,疼得她想降溫,用雪在臉上挫了幾下,白泡上的臉皮掉了,留下了兩塊永久的紅色疤痕。

男排有人凍傷了鼻子,有人凍掉了半拉耳朵,連馬廄裏的小馬駒都頂不住,一夜就被活活凍死。

冷怎麽辦?

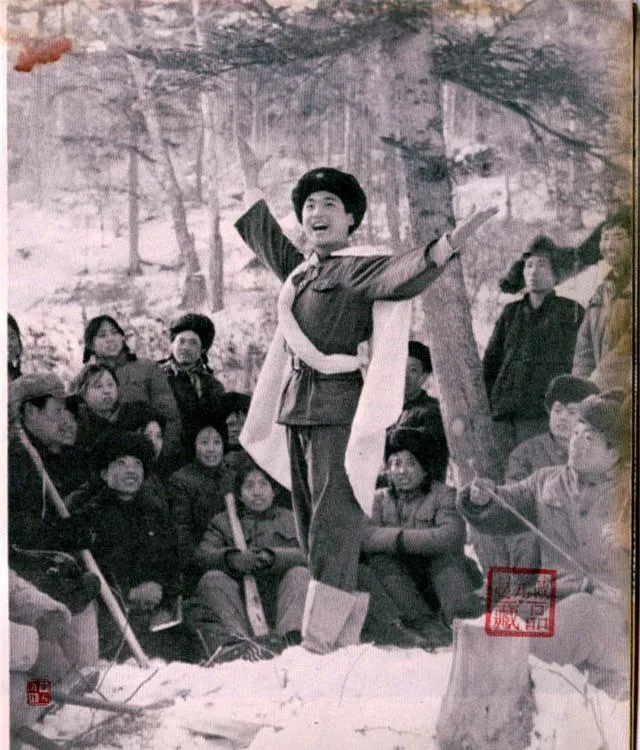

新上任的九連連長喬大年給大夥開了個會。

喬大年這家夥,當副連長的時候脾氣就大,這次當了一把手,說話更沒把門的了。

「我給你們說,馬上拿家夥上山砍樹,哪裏近砍哪裏,哪裏好砍砍哪裏,哪裏的粗砍哪裏,不用他媽的擔心,我讓你砍你就砍,怕啥?出了事,老子給你兜著,」喬大年訓話聲極其洪亮,生怕別人聽不到。

王順久對喬大年的脾氣不是太欣賞,他也知道喬大年是靠擠掉宋大鵬才上位的,但宋大鵬早就瞅著王順久不順眼,這次宋大鵬犯了生活作風錯誤調走了,怎麽說對王順久都有百利而無一害。

本來,林業部門規定,不能隨便上山砍樹,就算是批準你砍,也得到指定位置,每隔幾平方砍一棵,決不能剃光頭。

二排四班這次可不是,他們砍樹的地方在三架山的山坡,爬上山之後,知青們選了塊坡度較平,樹木茂密的地段,脫下黃棉襖,掄起板斧,把嚴寒帶來的所有痛苦化成無邊怒火,撒到了一棵棵碗口粗的樹上。

一棵直徑二十厘米粗的柞樹,十幾下就能放倒。

大樹痛苦呻吟著倒下去,樹冠上的雪被沖散,騰起一陣陣「雪霧」,引得一群人嗷嗷怪叫,憋了兩三個月的郁悶,這一刻終於統統釋放了。

三架山是小興安嶺臨江的一個余脈,海拔300多米,三座山峰並肩站立,好像書桌上擺的筆架。

日本人統治東北時,修了不少防備蘇聯的戰鬥工事,還有一條非常隱蔽的八號公路。由於年久失修,公路上絕大多數橋涵都塌陷了,公路路面上有的地方都長出了柳條。

據當地老百姓說,日偽軍投降前,上百輛軍卡拉著物資開進山裏,就沒看見再出來,說是都藏到了一處山洞裏。

四班九個人,一人一把板斧,只用半天功夫,就把一個小山頭給剃光了。

砍樹容易,往下運可就難嘍。

為提高效率,砍下來的樹,先要運到馬車或拖拉機夠得到的地方。

知青們每人抱著一棵樹,夾在腋窩下,順著山坡拉著樹木往下跑。

後來,有人想了個巧招:用一根打行李的背包帶,把四五個棵樹綁在一起,兩三個人把背包帶搭在肩上,死命往下拉。

馬車的車老板兒在指定地點等他們。裝完車,車老板也不著急走,知青們就讓他講故事。車老板兒叼個煙袋,狠狠的吸一口煙,故事隨著煙霧緩緩噴了出來:

鬼子投降那年,蘇聯紅軍還沒到這裏,山裏的日軍軍營開始丟東西,都是附近的老百姓,趕著馬車去搶洋貨,大米、白面、軍裝,啥都有。

奇怪的是,單個人營大院裏的一輛大卡車沒人敢動。卡車裏裝著七八個大鐵桶,兩個人一起搬,紋絲不動,我們怕那裏面裝的是劇毒或細菌武器什麽的,根本不敢碰。

蘇軍來了,拿炸藥把鐵桶崩開。我的老天,裏面是滿滿的日本銀元,人們說,這是日軍的軍餉,還沒來得及運走呢。

後來,整整一車都讓蘇軍拉走了。

一只被包成包子的麅子

和一位被活活凍死的知青

原來的木頭都拉走了,再砍就需要新的采伐點。王順久領了新任務,上山找新的采伐點。

王順久背著步槍,帶著五十發子彈和一把月牙板斧,進了山。

半山坡山,一陣淒唳的叫聲引得王順久揚起了頭,一只金雕在半空盤旋。

王順久端起槍,瞄準金雕想扣動扳機。

瞄了足有一分鐘,槍又放下了,王順久心想:我對自己槍法這麽自信嗎?金雕在上面飛,底下肯定有獵物,先找找看。

果然,沒走多遠,王順久看見一只大麅子臥在雪地上,脖子上勒著一根細細的鐵絲套。

王順久眼前一亮:麅子足有八十斤,不光這身肉讓人饞,麅子皮也能順便解決防寒問題。

王順久背著麅子,一口氣走到臨時駐地漁套子。

這一身麅子肉可怕大夥饞壞了,沒等做飯的於師傅回來,兩三個人就把麅子扒了皮。

於師傅說,晚上給大家做麅子肉包子。大家高興得一蹦老高,剁肉的剁肉,和面的和面,一個多小時後,肉包子就出屜了。

飯後,於師傅的一句話把大家嚇了一跳。於師傅說:「你們知道用了多少面嗎?整整三十斤,再加上麅子肉,怎麽也得六十斤,你們二十人,都給消滅光啦。」

1970年的頭三個月,註定是個「多事之春」,在這塊方圓七萬平方公裏的土地上,死了一個知青,瘋了一個知青。

死的那人是被活活凍死的。

一團某排的知青,和王順久他們一樣,也是到深山裏去伐木,臨時在一個河套子邊上安營紮寨。

剛進山,就天降大雪,下了三天還沒停,雪堆了一米厚,進山的路被雪埋了個嚴嚴實實。

埋了路就等於斷了糧,斷了糧就等於等死,怎麽辦?

排長選出兩名身強力壯的知青,步行下山回連隊報信,爭取先背回點糧食救急。

承擔任務的是兩名天津知青。

三十裏的山路,如果沒有大雪封堵,也就半天時間。但,難就難在雪太大,每前進一步都要耗費全身力氣。

兩人從早起七點走到下午四點,還沒有走出深山。

前面還有幾公裏的路,知青小畢對小陸說「你身體比我好,你先走,我這裏還有半張餅沒吃,給你趕路,我在這兒等你。」

小陸眼含熱淚:「好兄弟,你等我,我送完信就回來找你,你可想著,一定別躺下,記住,再累也別休息。」

晚上八點,小陸拼死趕回連隊,連裏立刻安排人員營救。知青們騎上馬,舉著火把,打著手電,和小陸一起去找小畢。

天黑了,再找人就沒那麽容易了,又起了風,來時的腳印和雪窩子早給抹平了。

找不到就喊,喊不答應就敲鑼,敲樹幹。後來,還是找不到,一群人就分散開了,如同一張大網,慢慢在森林裏撒開。

整整找了一夜。

第二天清晨,還是小陸先找到的小畢。

但,為時太晚了。

只見小畢抱著一棵一摟粗的樺樹,面帶微笑睜著眼睛,已被活活凍死,眼裏流出的淚水落在黃棉襖上,凍成了兩條冰淩……

知青們一個個放聲大哭,尤其是小陸,連累帶餓帶悲痛,竟一下子昏死過去。

後來,連隊為小畢舉行了隆重的葬禮,小畢被埋在了那棵白樺樹下。

大褲衩用30發子彈打死了野豬

卻被野豬的瘋狂嚇瘋了

瘋的那個人離王順久他們連最近,是八連的一位上海知青,外號大褲衩。

大褲衩愛擺弄槍,進山伐木時,在樹林裏發現了兩行粗大的野豬腳印。

連長對他說,這腳印可不得了,這頭野豬起碼有五百斤,還是頭孤豬,要是能用槍打到它,那可就太好了。

說者無心,聽者有意。

大褲衩突然來了興致,偷偷的拿了一桿衝鋒槍跑了出去,為萬無一失,還帶了滿滿的一個彈夾的子彈。

來到那兩行腳印旁,大褲衩背著槍等了起來。

左等不來,右等不見,就往前溜達,來到一處石頭砬(拉,二聲,指山裏聳立的大石頭)子前,一用力,爬了上去。

四下張望之時,野豬出現了:那是一頭足有六百斤重,渾身黑毛直立的野豬,一對大獠牙好像兩把匕首,兇猛的支棱著。

據連長講,野豬都是群居,只有那些受過傷的公豬,才單獨活動。

這種豬性情十兇猛,有一個說法叫作:「一豬二熊三老虎」,野豬要是發起瘋來,連老虎都要懼怕三分。

野豬離大褲衩越來越近,卻沒發現他。按說,這麽大個頭的野豬,它不惹你,你要燒高香的。但,年青等於無畏,大褲衩開槍了,子彈沒有擊中野豬要害,卻成功惹怒了它。

那只孤豬發瘋一樣,朝大褲衩撲了過來。但石砬子太高了,又滑,孤豬爬不上去。

越是爬不上去,那家夥越嚎叫,越往高蹦,眼看豬腦袋就要頂到腳,大褲衩害怕了,連開三槍,槍子打中了孤豬的後腿。

受了傷的孤豬,成功勾起了它往日受傷的痛苦記憶。

只見孤豬一下子躍起兩尺多高,獠牙將大褲衩的手腕刺開一道血口子。大褲衩急忙往後一閃,差點從石砬子上摔下去。

開槍,更猛的開槍。

就這樣,一頭野豬在下面怒吼,一枝衝鋒槍在上面噴火,不知道有多少發子彈擊中野豬,反正,等它慢慢倒下時,步槍中的子彈已全部打光。

大褲衩勝了,野豬死了。

後來,連隊的人聽到了槍響,巡著聲音找了過來。那時,大褲衩還手握衝鋒槍,兩眼冒著兇光,槍口直對已倒在血泊中的野豬……

一時間,大褲衩名聲遠播,但他犯了錯誤,該關的禁閉還是要關的。

事實上,不用關了,大褲衩的精神受到強烈刺激,整天嘮嘮叨叨叨,誰也聽不清他在說什麽。

從此,大褲衩再聽不得豬叫,一聽到豬叫,他也跟著嚎叫起來,連裏只好把他送到黑河的一家精神病院。

而那頭孤豬,早被連隊包肉包子吃了……

(感謝您看到文章末尾,如果您感覺上面的文字還有一點點不錯的話,那麽,可否動動您的手指,點個贊呢?)