她记得被送去医院那天,被约束带固定在病床上;记得第一次经历MECT(改良电休克)治疗;也记得离家一年后回家,母亲重重关上的门。

27岁的灵儿,生理性别是男性,性别认同是女性。两年前,她被父母送去一家精神病专科医院,被诊断为「焦虑障碍和自我不和谐的性取向」,随后在住院期间经历了7次MECT治疗。

而这些只是她「出柜」后曲折路途的一小段,至今她与父母关系紧张,也难以找到稳定的工作。在他人建议下,7月,灵儿将收治她的医院告上法庭。不过,面对送她就医的父母,灵儿不愿与他们对簿公堂。

始终无法获得父母的认同,她有家回不得,孤独又茫然。家庭作为她接触社会前的第一道屏障,好像凭空消失了,她也还没做好在社会中稳定生活的准备;而隐匿门后的中老年父母同样可能是茫然无措的,往往为了避免受伤而做「鸵鸟」,他们需要有人告诉自己,孩子到底怎么了,该怎么办。不过,眼下跨性别者的家庭能获得的「再教育」和救济机会仍然有限,跨性别者获得家庭认同的路途仍然漫长。

「性取向障碍」

8月13日,灵儿诉秦皇岛市九龙山医院的线上庭审开庭。

秦皇岛市第五医院(别名秦皇岛市九龙山医院)

灵儿认为,医院在她不同意的情况下收治她97天,进行了一系列非必要治疗措施,侵害了她的人身权。

她被父母送去医院的那一天,是2022年7月22日。

病历显示,灵儿的母亲告诉医生, 2021年年底灵儿回家时,家人见其留长发、穿女装、好打扮、化妆,认为其存在精神问题。父母希望她转变观念,因理念不合时常争吵。门诊以「恶劣心境」将灵儿收入院,医生分析患者「以情感障碍为主要症状」。

医院认为收治有家属的知情同意,并无不当。医院方在答辩状中举出【精神卫生法】第二十八条:除个人自行到医疗机构进行精神障碍诊断外,疑似精神障碍患者的近亲属可以将其送往医疗机构进行精神障碍诊断。

灵儿住院当年的【非自愿住院治疗入院告知书】上显示,医生张玲检查评估,灵儿的情况有危害他人安全的危险,符合【精神卫生法】第三十条第二款内容,应当对其实施住院治疗。

然而,灵儿入院后首次护理风险评估表显示,她无攻击行为、无自伤自杀行为,情绪状态低。

灵儿的代理律师之一、北京中闻律师事务所律师郭睿认为,灵儿无暴力倾向、无自杀行为、无危害社会的可能性,且具备完全民事责任能力,应由其自己决定是否住院诊疗。

今年8月,灵儿当时的主治医生王秀奎提及当年这段诊疗,说,「(如果灵儿的)爸爸妈妈因为这个自杀了,(灵儿)影不影响社会治安?」

王秀奎是九龙山医院精神科门诊主治医师,从事精神科临床工作30余年。他始终认为,灵儿的病为性取向障碍。

秦皇岛市九龙山医院门诊部

但早在2018年,世界卫生组织就发布了【国际疾病分类第11版(ICD-11)】,将性别认同及相关精神状态问题从精神障碍分类中移除,同时在「性健康相关状况」章节中增加了「性别不一致」的编码。当年12月,国家卫健委发布通知,次年3月1日起,各级各类医疗机构应当全面使用 ICD-11中文版进行疾病分类和编码。

护理记录显示,收治当日,医院给予灵儿住院宣教,灵儿不能接受并有外闯行为。医院给予了行为干预,用三根约束带将患者保护于床上。14:00,灵儿情绪平稳,愿意配合各种治疗,遂解除约束,约束带取下收回。

该院住院部

入院一周,灵儿一直认为自己本身没有问题,是父母不够理解自己。

病程记录显示,入院第14天,灵儿仍不愿意换下女装,不愿理发,情绪较入院时稳定,但提及父母时仍情绪激动。入院第21天,灵儿思维未见明显变化,同意理发。

灵儿回忆,当时不舍得自己的长发,但也没办法。「三个月时间(里),他们一步一步逼我穿男装,对我来说是痛苦和无奈。」她说。

入院第24天,灵儿反复询问医生父母何时来接出院,问医生为什么不做做父母工作,让父母理解同性恋群体,病历上写其情绪较激动,不安心住院。

7次改良电休克治疗

入院第29天查房时,灵儿面色苍白,说自己心难受,周身乏力,呼吸困难,心电图示不完全右束支传导阻滞(临床上常见的心律失常之一),医院将病情告知家属。家属说在家曾有类似情况发生,到综合医院做相关检查未见明显异常,要求继续留院观察。病历上写,考虑患者目前表现为焦虑情绪所致,进行心理疏导,安抚患者情绪,有效。

灵儿入院第38天,也就是2022年8月28日,经王秀奎主任医师、李政主治医师查房,认为她「具有情绪不稳,行为冲动表现」,「当前病情符合MECT治疗适应症(应为证),无禁忌证」,已向家属交代病情,并签订知情同意书,计划从次日起行MECT治疗。

这天晚上,医院给灵儿发了面包和牛奶。后来她才知道,每次MECT治疗的前夜都会发这些食物。

病历记载,2022年8月29日,灵儿第一次接受MECT治疗。

她记得,排队接受MECT治疗,先注射麻醉剂,再被推进治疗室。MECT治疗室有10平米大小。她的胳膊和腿被固定住,手上贴了东西,一个穿白大褂的医生按住仪器上的按钮,「一通电整个人就昏过去了」。

河北省精神卫生中心公号文章介绍,MECT每次治疗时间约半小时。她记得,再次醒来已经回到了原来的地方,身体感觉散掉了。病历显示,灵儿在九龙山医院接受了7次MECT治疗。

这几次经历成为她后来叙述中痛苦的回忆,她说自己只能慢慢习惯医院,等待离开的机会。

MECT是指在使用静脉麻醉药和肌松剂使患者意识消失后,以一定量电流通过患者头部导致大脑皮质癫痫样放电治疗疾病的一种手段。

对灵儿来说,MECT治疗是否确有必要?

在【改良电休克治疗专家共识(2019)】的MECT一般适应证中,未提到「情绪不稳,行为冲动」即可开展MECT治疗;提到「其他精神障碍者药物治疗无效或无法耐受,如焦虑障碍等」的情况。

一家三甲医院的精神科主任医师看了灵儿的入院诊断,结合灵儿的汉密尔顿焦虑量表和抑郁量表分数从入院时2个15分(肯定有焦虑、可能有抑郁症)到做MECT前8分和7分(可能有焦虑、正常)的情况,他认为药物治疗有效,考虑到MECT治疗有全身麻醉风险,不建议做。

医院在答辩状中表示,对原告的诊疗过程符合相关诊疗规范,提及「并未让原告超剂量用药」,未提及MECT治疗。

9月,澎湃新闻记者多次拨打九龙山医院昌黎分院电话,想询问当时对灵儿进行MECT治疗的依据,未能接通。

「闺蜜姐姐」

2022年10月25日,医生通知灵儿说父母第二天要来接她,她一听感到高兴,但也恨自己的父母,觉得「这就是你们想要的,给我逼成什么样了,毁了我的一切。」

出院后回家,她发现,父母把她的女装和化妆品都收拾空了。父母给她准备了男装。她想要释放自己内心的感受,却要伪装成男人,引发严重的焦虑。

出院第二年,她买了5次激素药,说服药能改善自己的性别焦虑,但被父母发现后,药被拿走了。出院后的大半年,她感觉性别焦虑很严重,到了会抓耳挠腮的程度。

灵儿回忆,去年9月,父母对她说要是继续这样下去,别在家乡了。灵儿选择离家,她带了自己的粉色行李箱,放了衣服和药,找地方临时借宿一晚,第二天坐车走了。

自那天起,她过上了在外流浪的生活。在微信朋友圈,她自称去过北京,想让人帮忙找工作未果;还去了沈阳、秦皇岛城区;今年除夕夜,她说自己在山东烧了年夜饭,给父母打电话,对方没接。

没有家庭的帮助,灵儿只能依靠其他人暂时的支持。

王云是灵儿常挂在嘴边的「闺蜜姐姐」,比如她会帮灵儿洗替换下来的衣服。今年3月,跨性别者王云通过LGBTQ网络群聊结识了灵儿,让灵儿去天津找她。

王云38岁,个子比灵儿高,皮肤白皙。她早些时候和一个女性结婚,说自己生了孩子后,「家里任务都完成了,我就自由了」,在那时和家人表明了自己跨性别的身份。据王云转述,父母让她尽量先不离婚,等孩子大了再说。

她自称在天津的一家国企工作,上班也穿女装,时间长了没什么不好听的声音。

相比王云的口中的「稳定生活」,灵儿则在持续流浪。灵儿把行李存在王云家楼下的地库里,有化妆箱、被单、衣服、心脏疾病相关的药。在王云家小区不远处的一个旧商场边上,她和一个后来认识的外卖骑手搭伴,晴天打地铺,雨天住帐篷。白天,灵儿就去附近的便利店里待着。她和外卖骑手说自己有心脏方面的疾病,外卖骑手有时会给她带早餐。

灵儿在天津露宿的地方

一面,在王云的陪伴下,灵儿感觉自己不会受到父母管控,没那么压抑。另一面,她也会「吃醋」王云有其他人关心。

8月的一天晚上,她如往常一样进入王云开的直播间连麦,看到一个和王云互关的大哥,那位大哥也认识她却没有关注她。她提高了音量,生气地说,「我心脏不舒服的时候,他都不来关心一下。」

在外漂泊了一天,那天晚上到了打地铺的地方,灵儿从行李箱里翻出自己的蓝格子被单、粉色的枕头,还有一只伴睡的玩偶小熊,是别人半年前送她的。

灵儿的小熊。

感受不真实,忧虑或是真实的

除了与王云的联系,灵儿还通过网友认识了陈军米,一名纪录片导演。陈军米之前拍过纪录片【晓迪】,讲述被扭转治疗的跨性别者的故事。

那时,他听灵儿说在医院的经历,且在经济上不稳定,建议他起诉医院索赔,退还医疗费用。

陈军米觉得,灵儿身上经受了一种背叛,父母原本被视为会给予无限的爱、无限支持,把她带到这个世界上、抚育她长大的人,但是在将其送往精神病医院,同意医院收治的那一刻成了加害的人。「我觉得这样的人,他们经常觉得没有一个安全空间了。无限信任和依赖的家庭垮塌了,不知道还可以信任谁,在哪感到安心和安全。」

律师提供的诉讼证据显示,灵儿填写的心理量表表明,她有较为严重的创伤后应激障碍症状表现。心理咨询师提到,灵儿在咨询中呈现出较为严重的创伤反应,如难以感觉到安全、有极度愤怒的感受、感觉到他人对自己有恶意等。

8月的一晚,灵儿准备入住北京一家提供男士床铺的酒店。但那晚,她告诉记者和自己的代理律师郭睿,酒店拒绝了她入住。她当天还说自己心脏不舒服,晕倒在了路边,郭睿当晚带她去医院检查,结果显示心脏结构功能未见异常。记者后续致电她想入住的那家酒店,前台工作人员表示那晚并没有女装男性想入住酒店。

帮助灵儿的社工鹿苹告诉记者,灵儿对自身的问题可能会有一些额外感受,有幻想成分,有时会对帮助者推进工作的过程带来困扰。

回龙观医院今年8月给灵儿出具的明尼苏达多相个性调查表结果分析报告显示,灵儿有轻度或中度的抑郁倾向,容易自我贬低、容易丧失信心;中度或重度的非社会化倾向,包括惯于欺骗或操纵他人;自我强度(精神动力)的水平较低:常为寻求帮助而夸大问题的严重程度,不利于心理和躯体疾病的康复。

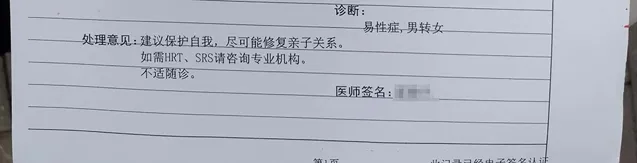

北京回龙观医院给灵儿作出易性症诊断,「建议保护自我,尽可能修复亲子关系」。

「可能你觉得她的一些感受是不真实的,但是她的担忧可能是真实的,在她不会影响到别人的情况下,我们可以共存,去倾听她,给到一些陪伴和支持,」鹿苹说。

鹿苹之前担任过北同文化跨性别部门项目经理,她说之前工作时也会遇到心理、精神状况不佳的跨性别者。

北同文化发布的【2021年全国跨性别健康调研】,报告人数为7625人,调查发现,在受访者中,71.7%的跨性别者存在不同程度的抑郁状态,69.8%存在不同程度的焦虑状态,61.2%的受访者近一年有过自杀想法。

值得回溯的是,一名跨性别者怎么会陷入这样的境地?

在家庭关系方面,鹿苹结合自己的观察向澎湃新闻介绍道,父母在知道孩子是跨性别者之后,可能由于缺乏了解,会与孩子产生比较激烈的对抗;而跨性别个体没有足够的社会经验去应对家庭的排斥,可能会被迫离家出走、遭遇严重家暴或被送去进行同性恋治疗。

【2021年全国跨性别健康调研报告】显示,92.4%的跨性别者在18岁以前开始对性别认同产生自我觉察。在知晓受访者的跨性别身份后,父亲或男性监护人反对的比例占55.7%,母亲或女性监护人反对的比例占49.5%。

在成长期间,跨性别者还面临校园霸凌问题。2021年调研报告显示,即使在隐藏身份比例极高的前提下,有40.2%的受访者报告遭遇了校园霸凌,包括遭到孤立或排斥、被散播谣言、被起不好听的绰号、被当面嘲讽或辱骂等。

「如果有幸度过这一段,到了求学毕业,跨性别者变性后可能面临修改学历证明性别的困难,」鹿苹说。北京同志中心的【2017年中国跨性别群体生存现状调查报告】显示,36%的跨性别受访者在申请变更文凭和教育证书中的性别时遇到困难,12%被拒绝。这会影响他们求职。

再推进到工作,2021年调研报告显示,有过工作经历的3381位跨性别者的失业率约为城镇登记失业率的2.7倍。有34.1%的跨性别者曾因跨性别身份而遭遇过职场歧视,最常见的是被拒绝录取。30.7%的受访者年收入低于1万元。

鹿苹觉得,「跨性别者面对的很多问题源头是不理解和歧视。跨性别者越被歧视,经济状况越糟糕,精神状况可想而知。」

拦在父母和孩子之间的门

与其他环境,如校园、职场相比,性少数在家庭中完全或部分公开身份的比例最高。但与此同时,家庭中对性少数的歧视发生率也最高。

对于灵儿来说,和父母的关系是她内心的隐痛。她已近1年没有和父母联系,说自己有时会梦到他们。8月的一个雨天,她回想起自己6月的梦境——同样是雨天,回到老屋,父母没有指责自己。律师问过她要不要起诉父母,她表示不要,担心二老接受不了此事。

8月5日,澎湃新闻记者陪同灵儿去了她的家乡青龙县。

青龙县城

青龙县是少数民族自治县、原国家扶贫开发重点县,位于河北省秦皇岛市、燕山东麓,距离秦皇岛市区约90公里。

灵儿的家是位于县城的平房,淌过地面积水,灵儿走到老宅边上。敲门之前,她表现出抗拒,「没用的」,她觉得父母不会接受自己。

联合国开发计划署2012年调查报告,推测在亚太地区,15岁以上的跨性别者有千分之三。假如按此比例推算,拥有55.4万人口的青龙县可能有超过1500名跨性别者。

在灵儿的回忆里,她2021年年底向父母坦白,自己想做一个女孩子。父母表情严肃,坚决反对。

她在家里服用激素类药物,发现自己的胸部在变大,感觉父亲看她的眼神有厌烦和恶心。一年夏天,她穿着一套运动衣,衣服是白色的、带兔子耳朵,配粉色长裤,记得父亲看到了特别生气,动手拽了自己。灵儿说,在家乡,她这样的人被称为「二椅子」,意思是不男不女的,没阳刚之气。

屋门被敲响,灵儿母亲戴着金丝眼镜开了条门缝,听说我们的来意后,表现出强烈抵触。她压低嗓子说,家里有老人,都是病人,没让灵儿进家门。她向我们表达自己的想法:灵儿自己做选择,后果自己承担。

三分钟内,老屋的院门「嘭」的一声被重重关上,拦在父母和孩子之间。

灵儿又去了姑姑家。看到她目前的女装,姑姑愣了一下。灵儿说自己只想跟男的结婚,姑姑说,「你本身就是男性,还跟男性结婚,这是啥做法?」

姑姑记得,灵儿的父亲去年说了她两句,之后灵儿就走了,给她打电话没接。这一年来,灵儿的父母不会向别人提起灵儿,「要是别人问孩子做什么工作,他们也不知道啊」。姑姑在灵儿向父母出柜那年去他们家劝过架,这一次灵儿上门,她继续劝她对父母多些体谅。

在一次演讲中,北京大学第三医院跨性别医疗团队的医生潘柏林说,跨性别孩子的父母往往会经历这样的心理过程:否定-怀疑-审视-扭转-绝望-放弃。在他们团队的医疗步骤中,和跨性别者的家人沟通、心理疏导是重要的一部分。

潘柏林提到,他在工作中总是需要回答家长的「灵魂三问」:我的孩子到底怎么了?我的孩子为什么会这样子?我的孩子到底能不能恢复正常?

潘柏林说,「跟家长解释这些问题其实不太容易,往往一说一个多小时就过去了。家长在诊室里哭了一鼻子,把我桌上的抽纸都用光了以后,还是问我:大夫,我的孩子到底能不能变回来?」

50多岁的林林就是一名跨性别者的母亲 ,她说自己真正接纳孩子是在孩子向她坦白的5年后。

孩子向她出柜后,她先有自责,觉得孩子会这样有自己教育的问题,后来想纠正孩子的自我性别认同,跟孩子商量能不能试着和异性交往。一段时期内,她和孩子有过冷战、口角、对抗。

直到孩子对身份认同产生严重的认知障碍,产生反复失眠、抑郁、自我攻击等症状后,林林心疼孩子,便尝试着开导。她感到压力很大的时候,就去寻求亲人的支持,同时也自己补充相关知识,慢慢学着接纳孩子。

在孩子的建议下,她加入了「出色伙伴」(原同性恋亲友会)。在这里,她观察到,不仅是跨性别者,家长也有困惑,也会陷入困境。性少数者的家长往往有着相似的、难以迈过去的坎。

一个是面子上过不去,不敢和别人说,不知道怎么面对家人和朋友。「有的家长提到很害怕去参加婚礼,害怕周围的朋友、同事问自己,你的孩子耍朋友没?」有的家长慢慢不跟人社交了。

有的家长本来给孩子规划了人生,比如儿子长大要恋爱、结婚、生子。但是突然之间,计划就被打破了,他们意识到自己的孩子不可能成家、育儿,那么孩子老了以后怎么办,谁来陪伴?

也有家长担心自己的孩子在工作中受人歧视,遇到霸凌,遇到困难。

真正的帮助

那对跨性别者和他们的家人来说,怎样做才会有帮助呢?

从医疗手段、缓解性别焦虑角度来说,潘柏林说跨性别的医疗是一个多步骤、多学科协作的过程。他发起了国内第一个「跨性别多学科综合门诊」。在他提供的跨性别临床诊疗与基础护理指南中,有四个步骤,明确诊断、自我探索与精神支持、内分泌治疗、性别重置手术。

潘柏林说,没有哪一步是必须要进行的,会根据实际情况来谨慎判断。比方说,内分泌治疗可以让TA接纳自己,缓解焦虑,那就可以不用做手术。

林林说,如果孩子向家长出柜,家长可以先了解相关知识,也可以带孩子看心理医生,但一定要去正规医院。「好多家长觉得(同性恋、跨性别)这是病,不能接受,但医生会告诉他们这在医学上已经去病化了。」

她建议,家长可以和孩子坐下好好聊一下,孩子什么时候开始认为自己不同,不同在哪些方面,这样也能帮孩子梳理对自己的认知。家长可以继续观察了解,也可以进家长群倾听其他家长的故事,一些情况可以在群里请教,大家讨论沟通。

一些组织可以为性少数者的父母提供帮助。出色伙伴是国内的性少数亲友会,通过同志亲友热线,为性少数父母提供陪伴、倾听、解惑。国外有类似Strong Family Alliance(坚强家庭联盟)、The Rainbow Project(彩虹计划)的非营利组织为性少数者的父母提供帮助。

以坚强家庭联盟为例,网站上有跨性别家长指南,告诉父母孩子面临的风险、自己可能经历的阶段、孩子的出柜阶段、对跨性别者常见的误解、变性方式、需要理解的术语。

最后能不能接纳,林林觉得要看家长自己。林林说,「孩子走过那么长、黑暗的‘柜子’之后,能走到你面前可能已经是用尽了全身的力气。你可以暂时不接纳,但也不要去伤害他。」

除了这些,鹿苹提到了对跨性别者的兜底网络。在美国洛杉矶,一个跨性别者离家出走后有完整的社会支持系统。据洛杉矶LGBT中心官网信息,他们为18-24岁无家可归的青少年提供多项住房计划。跨性别经济赋权项目(TEEP)为跨性别、性别多元化和双性人提供就业准备和职业发展服务,可以为他们联系包容性雇主。

鹿苹说,「只要你想独立去生活,想去工作,这个体系能很好地支持到个体。」

无论是专业医疗、家庭支持、还是社会兜底,这些都是社会可能呈现的包容。

接纳可能是能做到的第一步。一起2019年的跨性别者劳动纠纷案,当事人在做了性别重置手术后,被公司解除劳动合同,且公司发给当事人的函件中称其为精神病患者,法院最终判定公司解除劳动合同的行为违法,二审法官在判决里写道:

「我们习惯于按照我们对于生物性别的认识去理解社会,但仍然会有一些人要按照自己的生活体验来表达他们的性别身份,对于这种持续存在的社会表达,往往需要我们重新去审视和认识,这种重新审视和认识或许是一个非常漫长的过程,但确实越来越多的人选择包容,我们也确有必要逐渐转变我们的态度。」