在經典改編電視劇【新白娘子傳奇】中有這樣一幕:當許仙揭開羅帳,看到因為喝下雄黃酒「現身」變為巨蛇的白素貞,當即暈倒在地。他的反應當然有多種復雜的因素,關於「妖怪」的、關於愛情的,其實也包括本能的身體反應。對蛇的怕是人類最古老的情緒。

【新白娘子傳奇】(1992)劇照。

以螞蟻研究見長的、文筆有詩意特色的愛德華·威爾森(Edward O. Wilson,1929—2021)在童年就與各種蛇打交道,去觀察它們,並試圖與它們相處。當然,他也是被噩夢中的蛇嚇醒過的。

我們大多數人在童年某個節點(比如五六七歲)就開始畏懼蛇和蛇形動作。威爾森這個充滿好奇心的人卻未曾經歷這種轉變。他紮根自然,尋覓自然,去「自然」找「社會」,改變了整個生物科學界對動物的傳統看法。

他專於對動物「社會性」的觀察。他甚至斷言螞蟻社會就是人類社會可望而不可及的社會模版,而螞蟻也比猩猩等動物更像人類。我們雖然可以從人類與螞蟻兩種社會形成機制的不同對他的說法加以反思,但無法否認的是,威爾森是20世紀在動物「社會性」這個方向上的拓荒者,可能也是走得最遠的人類成員。

紀錄片【螞蟻專家】(Lord of the Ants,2008)中的威爾森畫面。

「科學的作用,就像藝術一樣,是將近在眼前的意象與更為遙遠的意義融合在一起,將我們已經理解的部份連同新發現的部份融入更宏大的圖景,這種圖景要足夠連貫一致,可以被接受為真理。」這是他在【尋覓自然】這本晚年整理文集之中講的感受。科學乎?藝術乎?他的研究範式在高度(或過度)專業化的當下尤其具有獨特的魅力。

以下內容經出版方授權節選自【尋覓自然】一書。內容為威爾森對蛇這一特殊動物的思考,這種思考既是科學的,也是文化的,還是詩意的。內容也包括童年和少年時期的威爾森如何觀察蛇,並與它們打交道。

摘編有刪減,標題為摘編者所起。註釋見原書。

原文作者|[美]愛德華·威爾森

【尋覓自然】,[美]愛德華·威爾森著,童可依譯,中信出版社·新思文化,2024年7月。

一種夢境

科學與人文、生物與文化透過巨蛇這一現象戲劇性地連線在了一起。蛇的形象以象征的形式被創造出來,是富有魔力的不祥之兆,它能在白日的幻想與睡夢中,輕易地進入意識與潛意識。它毫無預警地出現,又突然離開,留給我們的不是對於任何真正的蛇的具體記憶,而是對於一種更強大的生物——巨蛇——的模糊感知,伴隨著一片恐懼與驚奇的迷霧。

這些特質在我一生中時常出現的一個夢境裏占據著主導地位,而原因很快就會清晰起來。我發現自己身處一個水草豐茂的地方,周身一片寂靜,籠罩在灰色的蔭翳裏。當我走進這個陰郁的環境,我被一種陌生的感覺攫住了。面前的地形神秘莫測,處於未知的邊緣,寧靜而險惡。我必須待在那裏,但在夢裏卻無法理解為什麽。突然,巨蛇出現了。它不是一種普通的、字面意義上的爬行動物,而是更多的東西,一種具有非凡力量的威脅性存在。它的大小和形狀變幻莫測,全副武裝,卻又令人無法抗拒。有毒的頭部透露著冰冷的、非人類的智慧。

當我觀望它時,它的肌肉盤旋著滑入水中,潛入支柱根的下方,隨後又返回岸邊。這條巨蛇在某種意義上既是那個蔭翳之地的靈魂,又是通往更深處的通道的守衛者。我感覺到,如果我能捕捉、控制,哪怕只是躲避它,一種無法定義而又巨大的變化便會隨之而來。這種預感喚起了古老而無名的情感。同時我也隱約感受到風險,仿佛刀刃或是高聳的懸崖帶來的威脅。蛇既富有生命力又威脅著生命,誘人而又詭計多端。現在它靠近我,纏結著,準備發起攻擊。這個夢在不安中結束了,沒有得到明確的解決。

【白蛇傳說】(The Lair of the White Worm,1988)劇照。

蛇與巨蛇,血肉之軀的爬行動物與惡魔般的夢境畫面,揭示了我們與自然的關系之復雜性,以及所有生物所固有的魅力與美。即使是最致命、最令人厭惡的生物,在人類心中也被賦予了魔力。人類天生對蛇懷有恐懼,更準確地說,在 5 歲以後,人們有一種天然的傾向,能夠快速而輕易地習得這種恐懼。他們從這種特殊的心理狀態中構建的形象既強大又矛盾,從恐懼萬分的逃離到對於力量與男性性欲的體驗。因此,巨蛇已成為世界各地文化中的重要組成部份。

這裏需要考慮一個非常復雜的原則,它遠遠超出心理分析對於性象征的一般性關註。任何生命都比幾乎任何可以想見的無生命物質更有趣。後者的價值主要在於它可以被活體組織代謝吸收,偶爾與之相仿,或是可以被制成實用且栩栩如生的工藝品。沒有哪個正常人會更愛看一堆枯葉而不是它們從上面掉落的樹。

「巨蛇」作為一種文化現象

生物學家會告訴你,生命是大分子從較小的化學片段中自我復制,從而組裝成復雜的有機結構;是傳遞大量分子資訊,攝取、生長、目標明確地運動,並繁殖與之非常相似的生物。生物學家中的詩人會補充說,生命是一種幾乎不可能的狀態,一種對其他系統開放的亞穩態,因而它轉瞬即逝——值得不惜一切代價來維持。某些生物還能提供更多,因為它們對心智的發展有特殊的影響。在 1984 年的【親生命性】(Biophilia)一書中,我提出,與其他生命形式建立聯系的強烈沖動在某種程度上是與生俱來的。在傳統的科學意義上,支持這一命題的證據並不強:這一主題還沒有以假設、推論和實驗的科學方式得到足夠的研究,使我們多少可以確信它的真實性。

【蛇】(Le Serpent,1973)劇照。

然而,親生命的傾向在日常生活中如此明顯而廣布,值得認真關註。它在個體從幼兒期開始的可預期的幻想和反應中展現出來。它在大多數或所有社會的文化中湧現為反復出現的模式,這種一貫性在人類學文獻中經常被提及。這些過程看似是大腦程式的一部份。其標誌是我們學習關於某些動植物的特定內容時的迅速與果決。它們太一致了,以至於我們無法輕易地將其解釋為是純粹的歷史事件印刻在了心靈的白板上。

也許親生命性最奇異的特征之一就是對巨蛇的敬畏與崇拜。

在我們對其精神生活做過研究的所有社會中,都有以巨蛇為主導畫面的夢境。在任何給定的時刻,至少有 5% 的人記得曾經有過這類夢境,而如果他們記錄幾個月自己剛睡醒時對夢境的鮮活印象的話,這個比例可能會更高。紐約市民所描繪的畫面與澳洲土著和祖魯人所描繪的畫面一樣詳細而富於情感。

在所有文化裏,巨蛇往往會經歷神秘的變形。霍皮人(Hopi)熟知帕魯盧康(Palulukon),水蛇,一種仁慈而令人恐懼的神靈般的存在。誇扣特爾人(Kwakiutl)害怕希斯尤(sisiutl),一條同時長著人臉和爬行動物臉的三頭蛇,夢境中出現它則預示著瘋狂或死亡。秘魯的莎拉納瓦人(Sharanahua)透過服用致幻藥物並用切下的蛇舌頭輕撫自己的臉頰來召喚爬行動物的神靈。報酬是,他們會夢見色彩鮮艷的蟒蛇、有毒的蛇和滿是鱷魚與巨蟒的湖泊。在世界各地,巨蛇與類蛇生物是任何有動物出現的夢境中的主要元素。它們被視為力量與性的活靈活現的象征、圖騰、神話主角和神靈。

這些文化現象初看起來似乎是超然而神秘的,但在蛇樣的原型背後有一個簡單的事實,它存在於普通人的經驗中。一看到蛇,大腦就會產生情緒性的反應,不僅害怕它們,還會被它們的細節激發想象並沈迷其中,編織關於它們的故事。這種獨特的傾向在我自己不同尋常的經歷中扮演著重要角色,那是我童年時與一條巨大而令人難忘的蛇,一個真實存在的生命的邂逅。

「我希望能找到一條真正的巨蛇」

我在佛羅裏達北部的延伸地帶(鄰近阿拉巴馬州的一些縣)長大。像那個地區的大多數男孩一樣,我喜歡在樹林中徜徉,享受狩獵和釣魚的樂趣,這些活動是我生活中密不可分的一部份。但我也熱愛博物學本身,並且在很小的時候就決定成為一名生物學家。我有一個秘密的願望,那就是希望能找到一條真正的巨蛇,一條大得驚人或與眾不同得超乎想象(更不用說事實)的蛇。

【大蛇王】(1987)劇照。

某些條件鼓勵了這個少年時代的幻想。

首先,我是一個備受父母寵愛的獨生子,他們鼓勵我發展自己的興趣愛好(無論多麽離奇);換句話說,我被寵壞了。其次,周圍的物理環境為年輕人註入了一種敬畏自然的情感。在四代人以前,那個地區曾是一片荒野,某種程度上其險惡不亞於亞馬孫雨林。茂密的龍鱗櫚叢一直向下延伸至蜿蜒的泉水和落羽杉沼澤。卡羅來納如麗和象牙嘴啄木鳥沐浴在陽光裏,從頭頂掠過,野火雞和旅鴿仍然被視為獵物。在大雨過後的柔軟春夜裏,十幾種青蛙鳴唱著、鼓噪著,演奏著它們的愛情之歌,匯成一曲大合唱。墨西哥灣沿岸的動物群大多來源於數百萬年裏從熱帶地區向北遷徙,並適應了當地溫暖氣候的物種。小型行軍蟻的隊伍(南美大型掠食蟻非常相似),幾乎不為察覺地在夜晚穿過森林地表。絡新婦屬(Nephila)蜘蛛像茶碟一樣大,它們在林間空地上織出車庫門一樣寬的蛛網。

成群的蚊子從死水潭和坑窪裏冒出來,折磨著早期的遷徙者。它們傳播著瘧疾和黃熱病這些南北戰爭時期的瘟疫,定期暴發成流行病,減少了沿海低地的人口。這種自然的限制是坦帕和彭薩柯拉之間的地帶直到 20 世紀初仍然人煙稀少的原因之一,即使在這些疾病被根除很久之後,它仍然是相對自然的「佛羅裏達的另一面」。

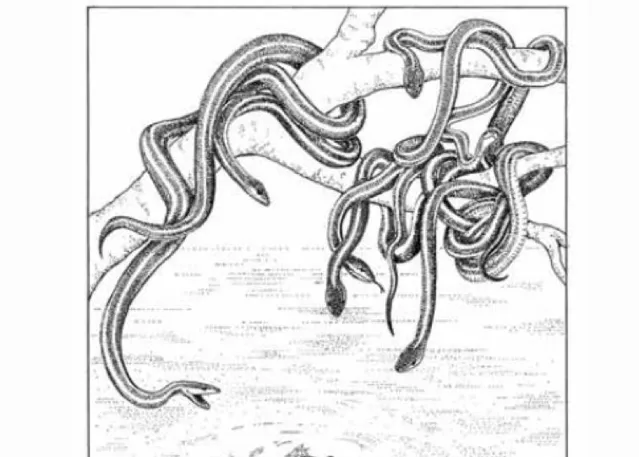

蛇的數量眾多。墨西哥灣沿岸的蛇比世界上幾乎任何其他地方的都種類更多樣、族群更密集,人們經常看到它們。束帶蛇掛在池塘和溪流邊的樹枝上,像美杜莎般纏作一團。有毒的珊瑚蛇在落葉堆中搜尋,身上裝飾著紅、黃、黑相間的宣告色帶。人們很容易將它們與它們的擬態者——猩紅王蛇——相混淆,後者的身體以另一種紅、黑、黃序列的色帶組成。林區的人常講一個簡單的規則:「紅旁黃,殺個小夥;紅旁黑,傑克的朋友。」無害的豬鼻蛇體態肥胖,鼻子翹起,讓人聯想到有毒的非洲加彭蝰蛇,它們有生吞蟾蜍的習性。2 英尺A長的侏儒響尾蛇與 7 英尺甚至更長的菱斑響尾蛇形成對比。

水蛇對爬行動物學家來說是大雜燴,人們需要透過體型、顏色和鱗片的排列方式來區分,包括遊蛇(Natrix)、華遊蛇(Seminatrix)、蝮蛇(Agkistrodon)、沼澤蛇(Liodytes)和泥蛇(Farancia)等 10 種。

【可愛的動物】(Animals Are Beautiful People,1974)劇照。

當然,豐度和多樣性也是有限的。由於蛇以青蛙、老鼠、魚類以及其他大小類似的動物為食,它們的數量必然比獵物稀少。你不可能出去散步,一條接一條地看到它們。往往可能經過一小時的仔細搜尋,一條蛇也找不到。但我的個人經驗可以證明,在任何一天,你在佛羅裏達州遇到蛇的可能性要比在巴西或新幾內亞高 10 倍。

蛇的種類豐富有一種奇怪的恰當之處。盡管墨西哥灣荒野的大部份已經變為柏油路和農田,人們在這片土地上能聽到電視和飛機的聲音,但一些古老的鄉村文化遺留了下來,仿佛人們仍然面臨著荒蠻與未知的挑戰。「讓森林後撤,填滿土地」仍是一種普遍的情緒,是殖民者的倫理與久經考驗的智慧(正是這種智慧使黎巴嫩的雪松林變成了今天的荒土)。蛇的顯著存在為這種古老的信仰提供了象征性的支持。

在這片偏僻地帶有人定居的一個半世紀裏,對於蛇的共同經驗已被編織為關於蛇的傳說。人們仍然會聽說,如果砍掉響尾蛇的頭,它會一直存活到日落分時。如果蛇咬了你,要用刀切開傷口並用煤油清洗以中和毒素(如果說有人經過這樣的治療後活了下來,那麽我從未遇到過)。

森林深處生活著擁有驚人的強大力量的生物。(那正是我最想聽到的。)其中之一就是環蛇(hoop snake)。懷疑論者(我們常常看到他們在周六早晨沿著縣法院的欄桿蹲成一排),說這只是一個神話;另一方面,它可能是由於特殊環境而變得兇猛的常見鞭蛇。在轉變之後,它把尾巴塞進嘴裏,以極快的速度滾下山坡,攻擊驚恐的受害者。然後是關於偶爾出現的真正怪物的報道:一條據信生活在某片沼澤裏的巨蛇(無論如何,它曾經存在過,即使近年來沒人見過它);幾年前一個農民在城邊殺死的一條12 英尺長的菱背響尾蛇;最近有人在河邊看到的一種無法歸類的奇異動物,當時它正在曬太陽。

召喚舊日的情感

在南方小鎮長大是一件美妙的事情,那裏的人們半信半疑地看待動物寓言故事,為青少年的心靈註入了一種未知感與可能性——仿佛可以在離你的居住地一天行程以內的地方發現奇異的事物。

在斯克內克塔迪、利物浦和達姆城等地的周邊環境中就沒有這種魔力,想到所有居住在這些地方的兒童的選擇已經被最終限制了,我感到一絲悲哀。我離開了莫比爾、彭薩柯拉和布魯頓,以一種悠然的強烈興致探索周圍的森林和沼澤。我養成了靜觀和專註的習慣,這種習慣在我進行野外考察時仍然使我受用,我已經學會博物學家技藝的一部份——召喚舊日的情感。

蛇的群像。圖片為【尋覓自然】插圖。

其中一些感受一定是我和我的朋友們所共有的。20世紀 40 年代中期的炎熱季節裏,在春季橄欖球訓練和秋季的常規比賽之間,參加公路清理隊和去戶外探索幾乎就是我們的所有活動。但有一些不同之處:我是在全情投入地追尋蛇的蹤跡。

在 1944—1945 年的布魯頓高中橄欖球隊裏,大多數球員都有南方人喜歡的幼稚化的昵稱和縮寫:布巴·喬(Bubba Joe)、弗利普(Flip)、A.J.、桑尼(Sonny)、休(Shoe)、金寶(Jimbo)、朱尼爾(Junior)、司諾克(Snooker)、斯基特(Skeeter)。作為體重不足的第三線左後衛,我只有在對手被徹底擊敗且無望恢復的第四節才能上場,我的昵稱是「蛇」。盡管我為這種對男性氣概的承認感到非常自豪,但我的主要希望和精力都投到了其他地方。那個地區令人難以置信地有 40 種本土蛇類,而我幾乎捕捉到了所有的種類。

紀錄片【弄蛇人奧斯丁】(Snakemaster,2004)畫面。

其中一種蛇因為難以捉摸而成為我的特別目標:光滑的亮光水蛇(Natrix rigida)。成年蛇靜臥在淺水池遠離岸邊的底部,從藻綠色的水中探出頭,以便呼吸和觀察四周的水面。我非常小心地朝它們蹚過去,避免蛇類最警惕的左右移動。

我需要在三四英尺的距離內進行潛水撲抓,但在我能夠跨過這段距離之前,它們總會把頭縮排水裏,悄無聲息地溜到不透明的深處。最後,在鎮上最出色的彈弓能手的幫助下,我解決了這個問題。他是一個沈默寡言、年齡與我相仿的孤獨者,自負且易怒,這樣的孩子在過去可能會在安提塔姆戰役或夏洛之戰中表現出色。他朝著蛇頭投擲小石子,讓我得以趁機在水下抓住它們。在稍事恢復後,這條捕獲的蛇被關在我們後院自制的籠子裏養了一段時間,以盛水的盤子裏的鮮活小魚為食。

有一次,在離家幾英裏(1 英裏約等於 1 609 米)遠的沼澤深處,半是迷失半是不經意地,我瞥見了一條不熟悉的、色彩鮮艷的蛇消失在一個淡水蝦的洞穴裏。我猛沖過去,伸手去抓,盲目地摸索著。可惜為時已晚:蛇已經扭動著離開了我能觸及的範圍,進入了洞穴更深處。直到後來我才想到一種可能性:如果我成功了,而蛇是有毒的呢?另一次,我又頭腦發熱了,當時我低估了一條侏儒響尾蛇的攻擊範圍,它比我想象中更快地撲了過來,以驚人的威力擊中了我左手的食指。由於這種爬行動物體積較小,唯一的後果是手臂暫時腫脹,而在寒冷天氣到來時,我的指尖仍會有些麻木。

那天,

我發現了我的巨蛇

在一個寂靜的 7 月早晨,我在布魯頓由自流井供水的沼澤裏發現了我的巨蛇,當時我正沿著一條長滿雜草的小溪努力向更高處前進。毫無預警地,一條巨大的蛇從我腳下沖出,躍入水中。它的動作尤其讓我吃驚,因為那天直到那一刻為止,我只遇到過靜靜蜷在泥岸和樹樁上的體型適中的青蛙與龜。

這條蛇幾乎和我一樣大,暴力且喧鬧——可以說是我的同僚。它以寬廣身體的波浪運動迅速遊向淺淺的河道中央,然後停在沙質淺灘上。它不完全是我想象中的怪物,但仍是不同尋常的。這是一條食魚蝮(Agkistrodon piscivorus),一種有毒的蝮蛇,長度超過 5 英尺,身體像我的胳膊一樣粗,頭部有一個拳頭那麽大。這是我在野外見過的最大的蛇。

紀錄片【瘋狂的蛇】(Extreme Snakes,2023)畫面。

後來我計算過,它幾乎接近該物種已有記錄的最大尺寸。這條蛇現在靜靜地躺在清淺的水中,完全暴露在我的視野裏,它的身體在池邊的雜草上伸展,頭部以斜角朝向後方,觀察著我的靠近。食魚蝮就是這樣。它們並不總是像普通的水蛇那樣繼續前進,直至消失在人們的視線中。雖然無法從仿佛含笑的、凝視著的僵硬黃色眼睛中讀出情感,但它們的反應與姿態使它們顯得傲慢,仿佛能從人類與其他大型敵人的警惕中看到自己的力量。

我按照馴蛇師的慣例行事:從蛇頭後方將蛇棒按在蛇身上,向前捲動棒子使其頭部牢牢固定住,用一只手環繞著從膨脹的頜肌後方抓住它的脖子,放下棒子用另一只手從後方抓住蛇身中段,將整條蛇完全從水中提起。這種技巧幾乎總能奏效。

然而,這條食魚蝮的反應讓我大吃一驚,使我即刻陷入了危險。它沈重的身體抽搐著,微微扭動著頭和頸,穿過我抓握的手指,張開嘴展示出長達一英寸(1 英寸等於 2.54 厘米)的毒牙,露出令人生畏的慘白色「內襯」,進行威脅性的「棉口」(cottonmouth)展示。肛腺分泌物的惡臭彌漫在空氣中。就在那一刻,早晨的炎熱變得更加顯著,這一幕顯然變得荒唐可笑,我開始思考自己為什麽會獨自一人待在這個地方。誰會發現我?蛇開始扭動頭部,試圖用嘴咬住我的手。我不是我這個年齡裏非常強壯的孩子,我逐漸失控。我想也沒想就把這條巨蛇扔進了樹叢裏,這下它瘋狂地掙紮著逃離,直至消失不見,我們彼此都擺脫了對方。

我坐下來,任由腎上腺素狂奔,心跳加速,雙手顫抖。我怎會如此愚蠢?蛇到底有什麽讓人如此厭惡又著迷?回想起來,答案看似很簡單:它們保持隱匿的能力,它們柔軟無肢的身體中所蘊含的力量,以及由尖銳空心的牙齒註射的毒液所帶來的威脅。對蛇感興趣並對它們的普遍形象產生情感反應,超越一般的謹慎和恐懼,這對基本的生存是有利的。

大腦中與生俱來的規則(以學習偏好的形式呈現)是:對任何具有蛇形特征的物體立刻警覺。

本文內容經出版方授權節選自【尋覓自然】一書。原文作者:[美]愛德華·威爾森;摘編:羅東;編輯:西西;導語部份校對:盧茜。歡迎轉發至朋友圈。文末含【寫童書的人】廣告。