歲月的長長,輕輕的那麽一晃,老老革命了,大了歷史,糖紙,郵票,至而升級古錢幣收藏,後來的一個專題字畫收藏。

從一到二,跨度之度,一個過程。

當年的就這麽地過著生命,生命別於了他人,愛好,小小的愛好,一發不可收拾,就這麽一路走到今日,收藏,是個活,活著意義有上大的回憶,拿出來都是美利堅阿基諾,生命的不一樣,點點滴滴匯成長河。

歲月梳理回放,大風月的從壽春到北平,三千年風雨兼程,都是了帝都上的對撞,安徽人,人的安徽。

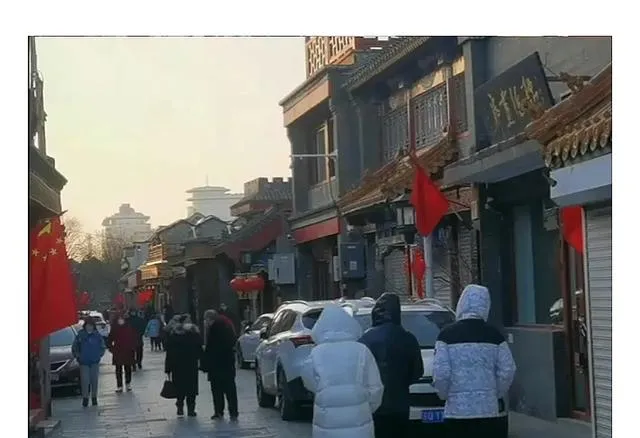

很多年前了,北京琉璃廠東西路口一左一右,可以東,可以西,現在中國書店那坐南朝北的斜上那麽一點,那時候是北京錢幣商店。

這些只有上了厚包槳的人是記的,有上了年月。

在那個時候,我開始了南水北調的革命計劃,進行了長途的投機倒把古錢幣倒騰的革命生涯。

從壽縣瓦埠湖到北京琉璃廠,那時候的俺顯然的高瞻遠矚,走的是全國一盤棋招數,那時候的先知先明,以收藏養收藏,不斷地發展自己壯大自己,手頭靈活。現在回想起來意義不是了的一般,革命的先鋒,把握了南北地域戰國七雄遺留下來國家貨幣互補流通,在革命中學習革命。明確了堅定正確的革命方向

我把壽春出產的鬼臉錢販賣到北京,從一線到另一線,著落點上差價利潤盤剝。

鬼臉錢也稱蟻鼻錢,長得和人臉一樣,有鼻有眼,通俗的稱之為鬼臉錢。究竟叫什麽名子,恐怕現在也沒有一個準確的叫法。

楚國的流通貨幣,叫鬼臉錢,後來的現代人傻啦吧唧的看圖說話。

至於什麽準確的叫法,暫且不論,那時的是了俺的一樁小生意,大江大河,歲月如歌,何等的不了一般。

安徽的壽縣,古稱壽春,那是春秋戰國時楚國的首都。

楚國通用貨幣是那鬼臉錢,歲月過得老了又老,因為了俺的古錢幣收藏,那時候俺的生活不差,把控著獨家資源,壽縣瓦埠湖,北京琉璃廠,鬼臉錢的瓦埠湖俺的當地價5毛,1塊,北京琉璃廠收購價3塊,4塊,品相好的價格更高,這中間的差價不言而喻。

那時候的北京也沒有具體的專門市場,現在的北京古玩城那裏,那時候僅有著二排小平房,一條馬路,三環以東那邊全是麥地,北京的初初級市場,星期天的零星幾個攤位,有外國人的老外光顧,他們開車而來,車頭二角有他們那個國的國旗開路。

北京古錢幣的小市場在德勝門的公園裏,以郵票置換為主,我是在郵政局門口,問了集郵人才找到的。

那時候北京玩古錢幣的也是少數人,在鬼臉錢上,肯定是了稀缺,那時候的手頭沒有幾人是寬裕的,只圖有上一品種而已,需求量不是那麽大。

有上記憶,那時候有一台灣人喜歡集幣,他的到來,給德勝門小公園帶來了一陣騷動,七八個北京的人一哄而上把他圍上,爭著和他做買賣。

我從那裏買了二把明刀,帶回合肥,一直砸在手裏,南方人很少玩北方刀幣,布貝,也因為價格高的原故。

北京琉璃廠錢幣商店是俺的大客戶。

那時候的俺是利用節假日南征北戰,南京的工人文化宮,蘇州觀前街,上海肇家浜路,洛陽八一路,武漢航空路,以至後來的廣州人民公園,帶河路,天津沈陽道。

在蘇州觀前街還遇見一蚌埠的古錢幣小販子同行,具體叫什麽名字,我記有日記,不知道現在還在搗鼓古錢幣嗎?

只有在北京琉璃廠收獲最大。每隔上幾個月上一趟北京,那時候的買火車票是需要有單位介紹信才能買的到的,好在那時候預先蓋了好幾張有單位公章的空白信紙,再加上俺本身寫一首好字,想去那,自己便寫那。

生命記憶回放,想想自己的收藏歷史,自己都覺得不是一般的了不得,那個腿快,手快,趁很多人還沒醒,早早的先下了手。

那些年,我下了班之後,總會跑到合肥百貨大樓東邊大鐵門進口處,那專門古錢幣小巷,這一小巷和再東邊的玩郵票的人有著明顯的界線,東邊的人周六周日集郵的人很多。

在合肥最早古錢幣市場的小蒼\,我會那呆上一點時間,口袋裏裝上幾枚錢幣。在那還是以物物交換為主的年代,心裏面的迅速的價值與價格判斷心裏換算的值與不值,那時候的俺年輕腦袋靈光,下手也狼,牢記著物以稀為貴聖訓,我從北京琉璃廠門口,從北方的人手裏,買了三塊巴思巴文銭幣,品相一等漂亮幹凈,一塊可以掙上5塊以上,最高的弋賺過10塊,那時候可算是豐厚的利潤。

那時候的俺,是一偽裝嚴實的二面人,在單位人模狗樣的一本正經,穿得體體面面。

想想在那個趕潮流年代,在俺門那個公司那個局以及整個安徽省農業廳大院,俺裏第一個穿西服帶領帶的人。

生命的記憶不輕易倒帶子,那時侯的俺真他母親的不要一個臉。連上班還帶個領結,現在的俺真不能想那個年紀的俺,真是個丟死人的,怎麽那時候卻得自己挺他姑奶奶的小姨子時髦的一塌。

現在対著鏡子一那麽一個照,長的不平整坑窪布滿包漿的臉,老了,與太陽無關。有時和朋友聊起那自己不覺得丟人的光華歲月,生命常常自己問了自己,那時候的俺怎麽這麽一個不要臉。

在四牌樓小巷那裏,我是了另外一個人形,一件軍用黃大衣,頭發亂亂的,帶個電焊工墨鏡,跑到那裏亂晃。‘

有一次我在合肥那個星火種子的市場轉悠,被我妹妺合肥百貨大樓的同事看見,她對我妹妹說,不敢和你二哥打招呼,說我現在日子是不是很不好過?我妺妺聽到後,馬上趕下樓來,也差一點不認識我,硬是把我攆走,說我在丟她的人。

那時候買賣東西是很丟人的事,既便在國營單位當個售貨員也不是那麽的不受待見。在工人階級領導一切的年代裏,卻有著被人看不起的一面,去找個物件,談個朋友,成功率是很低的。不像現在商人有錢人的世界,其實至到改革開放後三十年後今天,商人在一般人的眼裏,尤其在老牌仕林中還是被人看不上的另眼。中國幾千年的仕農工商東方人等級排位深入到骨髓裏意識是了根深蒂固,不是那麽地光宗耀祖。天下的凡是不為朝廷做事總是有的欠缺與不妥。

尤其現在各地方的文化鄉鎮,商人的牌位還是沒有擺上正位。一個浩劫後的亂碼時代,還有即些不爭氣的讀書人,熬到一官半職,名播鄉鄰,本該好好地續上姓氏宗譜,顯赫一番,祖墳上冒了青煙,親朋好友好好地在外人面前炫耀一下,有的還沒有來急,結果是進去了的二頭不接。再是了還在位上風光的,連自己的最近的親人,沒日沒夜的提心吊膽,祈禱著自己的兒子不是貪官。

商人,不受了待見,當官的也不受待見,時代的維碼亂了天下,親朋好友不願與其交往,說不定是那一天會出事。

接上前句,我被我妹妹把我從那小巷攆回來之後,第二天中午在老母親那裏吃午飯,我妺妹偷偷給了我二十塊錢,那時候我的一個月的薪資才31塊35,至到現在我不明白那3毛5,是怎麽算出來的。

我朝著我妹妹哈哈一笑,我從口袋裏搗出了一百多塊錢,把我妹妺搞傻了:「老妺,你二哥不差銭。」那時候口袋能有一百多塊錢的人,那可不是簡單的人,我當然屬於不簡單人行列,那時候的俺騎的自由車是鳳凰全包鏈自由車。

用古錢幣賺錢合理合法,沒人知道,人不知鬼不覺的,小日子過的相當不錯,隔三差五會買上鹵菜吃的人。

從壽縣瓦埠湖,到北京琉璃廠。

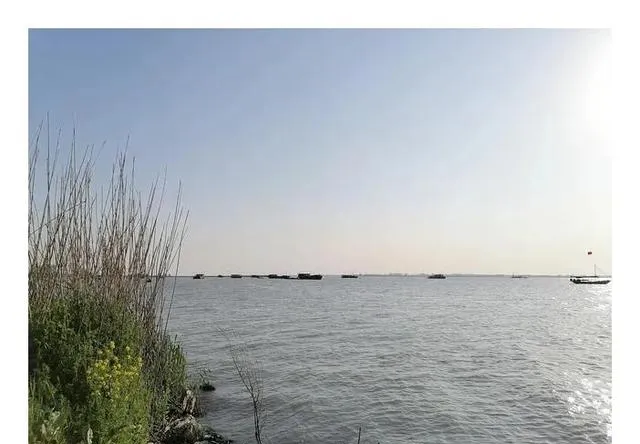

關於了瓦埠湖,溯上源淵,我父親的老家是在小甸集那裏的甄小郢,我的爺爺甄袁讓,當年參加了安徽革命史上最早的1931年瓦埠暴動的。

俺是1970年第一次去瓦埠湖,從長豐四樹大桂崗生產隊出發,跟著俺姓甄的送饊子掛面送禮挑夫隊,地蹦幾十八公裏的,到了我大伯他大女兒,我大姐甄茂華的婆家,壽縣仇集譚崗我姐夫李傳澤的老家。那一年我外甥女小玲子出世,娘家人賀喜送禮,那一日的傍晚時氛,和我們姓甄堂哥哥們去了瓦埠湖瓦埠鎮轉了一大圈,瓦埠鎮出了愛國將領方振武,瓦埠湖的銀魚輔雞蛋上等佳肴。

再加上我父親小學最好同學孫明珠在瓦埠鎮,是一位說一不二的人物,掌管瓦埠一方。

為了古錢幣收藏,看了不少關於鬼臉錢出土的地方,安徽阜南縣,肥西縣的新倉,我都實地去過。深入第一線尋找,沒有一點收獲。

上天的眷顧,說上了瓦埠湖的理由。

那一年的那一天四五點鐘,我在合肥百貨大樓那小巷處轉悠,總共也就五六七八個人,你看我的錢幣,我翻翻你的錢幣,看看有沒有互補的意向。我那時堅持以錢易物原則,不願意和別人多有交往,後來在那小巷和小丁胖子有個面熟,不曾想到再後來的深圳工人文化宮百花台再次相逢,共同收藏古錢幣的緣分。

再次進入瓦埠湖之緣,瓦埠鬼臉錢定格,那一天的下午,一個個子不高的壽縣瓦埠鎮人,記憶中好像姓劉。

他看到我們的錢幣夾裏有鬼臉錢時,一個人自言自語的說到:「我們那裏多著來。」另外幾個人沒人撘理他,那人沒趣地走了出來,我連忙趕上前去,問他是那裏的,他回答我是瓦埠湖的,他又說了我們那裏出這個東西。我惚愰從夢中醒來,怎麽多年來怎麽忘記了壽縣,那是楚國的首都。楚國最後的首都,怎麽會沒有楚國的貨幣出土?

我又問他來合肥幹什麽?姓劉的壽縣老鄉告訴我。他是販蔬菜回瓦埠賣。

二天之後,我帶上零錢,餅乾,小糖,去了瓦埠湖瓦埠鎮碼頭那裏的古城生產隊,找到了姓劉的,在他家開始了現金收購,5毛。1塊的,小孩子們來了,也有幾個小夥子,有一個小夥子告訴我;有一淮南人來收過,沒你價格高,他給的要不是1毛,頂多不會超過5毛的。

俺第一次瓦埠之行收獲滿滿,抽身之間,在楚國蟻鼻錢品種上達至十八個,從最小最輕的0.幾克到最重的克數,為此專門寫了一萬多字【楚國蟻鼻錢壽縣瓦埠湖之發現】文章。

那一天中午還在姓劉的家吃的飯,臨走之前,俺將黃軍包裏剩下的餅乾小糖全都給了他。

後來我又去了好幾趟。

現在放在橋下廣場的那個大石碑,當年用來當墻砌在廁所那,當時我出過200塊的價格,運到合肥去,那個時候行為不佳的隱蔽動作,只是沒有吊車至而作罷。

當時我有這些鬼臉錢,使我在收藏上又邁入一個台階。

有了瓦埠湖鬼臉錢的豐收,同行好友,一一相送,先後送給安徽省軍區政治部副主任王欽同誌,安徽省農委副主任農牧漁業廳廳長趙傑中同誌,後來的趙傑中廳長還專門去了瓦埠湖,告訴我,專門批了十六萬修碼頭,且是了後話。

還有二次我和我五弟從瓦埠湖坐輪渡,到了湖對面的堰口,沿著瓦埠湖岸邊的村莊跑地皮,均沒有鬼臉錢的發現。

沿著湖邊走了有三四裏地,撿到了遠古的臼齒和青銅矢的,

在那個時侯,我由此斷定當年的楚國首都的都城是在瓦埠湖的水下。

從壽縣瓦埠湖,到北京琉璃廠,古錢幣的收藏,生命倒了一下帶子。

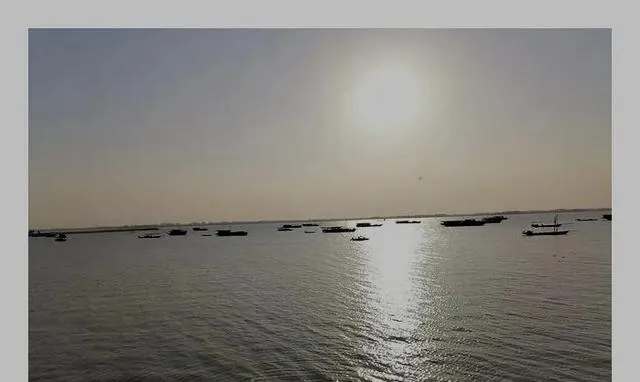

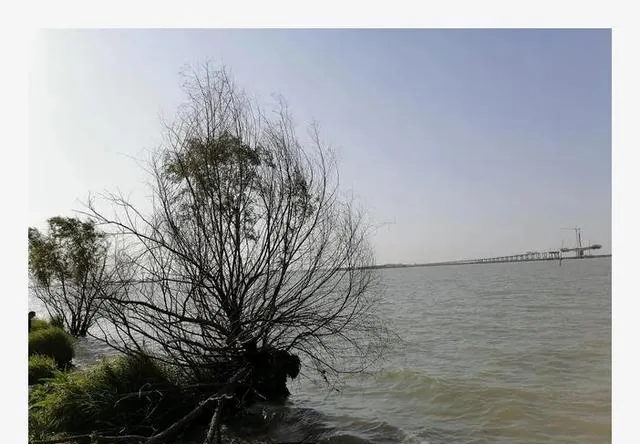

近些年來,瓦埠湖去了十幾趟之多,只是了到瓦埠鎮吃魚,酒足飯飽之後,到瓦埠湖邊看看。

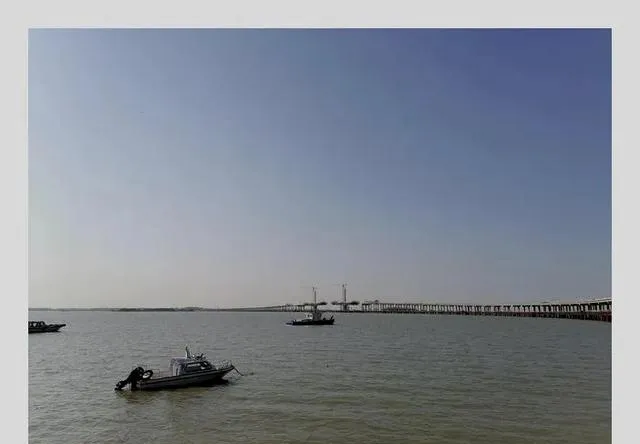

只是了碼頭那駕起了一道橋,煞了瓦埠湖的大好風景。

從壽縣瓦埠湖,到北京琉璃廠,只圖個不邏輯的快活,前不著村,後不靠店,一個王八犢子。