閱讀總結

1,把科學獎勵看作一種「產品」的話,法國科學院在19世紀主導過三輪重大「產品創新」:1) 明確命題的科學競賽(盧梭、傅立葉時期);2) 回顧性榮譽大獎(巴斯德時期);3)對未來研究的資金資助(居禮夫婦時期)。

2,除了孵化及支持優秀科學家,法國科學院科學獎勵「產品」系列,也成為現代科學資金體系的框架:科學競賽、榮譽獎、科研資助;其中最重要的創新是科研資助。

3,法國科學院的改革,既是出於科學研究的內生規律:1) 科學競賽方面,高吸重力命題快速枯竭;2) 回顧性獎項必須以稀缺性維持聲望,消耗資金有限;3) 科學研究成本越來越高。

4,也來源於19世紀法國貴族及企業家捐贈熱情高漲,所積累的資金盈余壓力;法國捐贈人熱情來自:1) 受疾病困擾,寄望醫學進步,2) 普法戰爭失敗後,愛國熱情高漲。

5,科學界需求與捐贈人願望之間始終存在張力;最終「產品」落地,是多方數十年艱苦談判的結果;關鍵轉折點是1820年的Montyon男爵遺產和1907年開始的Bonaparte基金。

6,科研資助脫胎於榮譽獎項,這可以解釋為何在後來發展中,「對未來」的資助在操作方法論上,從未與「對過去」成就的榮譽獎項完成徹底區分。

1795-1914法國科學院獎賞體系中

研究資助的出現

Maurice Crosland and Antonio Galvez;1989

摘要

法國科學院在現代科學發展過程中確立了許多重要的先例。其中之一就是獎勵系統,獎勵系統最初涉及的是授予幾個極為尊貴的獎項。然而,19世紀實驗科學的進步,使可以支持未來研究的資金變得越發重要,而非僅僅獎勵過去研究中的少數成功案例。本文展示了科學院成員如何逐步將傳統的榮譽性獎賞系統轉變為不太顯赫但更廣泛分享的金錢獎勵系統,最終發展成一套針對有潛力的年輕研究者的資助體系。

正文

獎項,尤其是那些具有官方地位的獎項,不僅可以構成經濟上的獎勵,也是卓越的有力象征。18世紀中期,許多學院已經開始采用非週期性為文學和科學主題設立獎項的做法;而法國作為一個國家,擁有最多的重要文學和科學學院。一些法國地方學院為廣泛的智力問題設立了獎項,正是由於1750年第戎學院的獎項,Jean-Jacques Rousseau (盧梭)才聲名鵲起。一個有抱負的人,無論是追求文學還是科學事業,都可以參加幾個學院的獎項競賽,希望能夠為自己贏得名聲。到了舊制度末期,榮譽獎項的概念已經在公眾心中牢固確立。

然而,盡管18世紀法國的一些地方學院充滿活力,但都無法超過巴黎的機構。就科學和技術而言,18世紀巴黎皇家科學院提供的獎項是最具聲望且數量最多的。這些獎項為19世紀的巴黎科學院奠定了先例,後者實際上成為了全國性的科學院,服務於整個法國。科學院繼續提供主要具有榮譽性質的獎項,但隨著科學的專業化和研究的日益復雜,科學家們越來越關心科學研究的成本。科學不再僅僅是業余愛好。新的高等教育體系集中在巴黎,為科學家提供了薪水,但是儀器和器材的成本構成了一道障礙,限制了雄心勃勃的實驗室科學以及在國外進行的野外工作。

19世紀,英國科學文化中更鼓勵自由放任,強調個人主動性和私人贊助;但法國擁有一種截然不同的傳統,即國家資助的科學研究。從18世紀開始,皇家科學院的資深成員(養老金領取者)獲得了適度的薪水,並且有幾項重要的國家資助的科學探險,比如研究地球形狀的著名征程。在工業背景下也有一些國家對科學的贊助。在1789年革命之前的法國,由於缺乏專利制度,發明家有時會以壟斷權、補貼或養老金的形式得到補償作為回報。

雖然當時並沒有科研資助,但巴黎科學院管理著一些獎項。這些獎項只有在研究完成後或其成功得以證明後才會頒發。本文的任務是展示這種獎賞系統是如何從一個榮譽獎勵系統轉變為一個貨幣獎勵系統的。一旦實作了貨幣化,獎賞系統就能夠部份地演變成一個資助系統。科學院本身並沒有明確區分榮譽性獎項(通常包括一枚獎章)和貨幣性獎項(包括資助),因此資助的存在長期以來被歷史學家和社會學家所忽視。

1980年,兩篇文章對19世紀科學院獎賞的研究做出了重要的初步貢獻。其中一篇文章探討了資助體系出現的多個方面,梳理了Montyon遺產(下文將解釋)復雜的財務情況,並認為這項遺產對科學院的許多活動產生了相當大的(盡管是隱藏的)影響。另一篇文章由Elizabeth Crawford撰寫,重點關註了從1880年代開始大量向科學院捐贈的私人捐款。盡管後者為獎賞系統提供了一個有價值的社會學分析,但它受到限制,因為只涵蓋了19世紀下半葉,並且完全基於印刷資料。

本文采取了長期視角,不僅利用了已發表的記錄,也使用了檔案資料,後者往往揭示了幕後的運作情況。我們希望展示的是,研究資助的發展比之前所認識到的要早得多。由於這些獎項和資助是由科學院提供的,這一先例極為重要,因為巴黎科學院處於法國科學的核心位置,在獎勵和鼓勵傑出的科學成就方面,擁有獨一無二的地位。我們會看到,在整個19世紀,科學院獲得了越來越多種類的資金,可用於多種用途。1820年代,科學院因Montyon男爵的巨額遺產而感到尷尬,但隨著時間的推移,它學會了將這些資金用於各種目的,包括發放資助。僅僅假設這是一個簡單的、把不斷增加的資金簡單地提供給科學院用以發放資助的故事,將是天真的。傳統上,將獎項視為對過去成就的獎勵的觀點在科學院中根深蒂固,要建立一個更為靈活的系統,需要數十年協商,這種協商不僅包括科學院內部的不同利益集團之間,也有科學院與潛在捐贈者之間。

18世紀,巴黎科學院成為其他國家的科學社團的典範。獎賞系統成為科學院的一個重要特征,到19世紀末,科學院頒發的獎賞總價值遠超任何其他歐洲科學社團。盡管皇家科學院(連同其他皇家學院)在1793年被解散,但它於1795年重生為第一級國立研究院,1816年波旁王朝復辟後,恢復了其原有的科學院稱號。

根據其章程,第一級每年應頒發一項大獎。19世紀科學院的一個特點是,這個享有盛譽的國家資助的大獎得到了幾位私人捐贈者提供的多個獎項的補充。最重要的單一捐贈者是Baron Jean-Baptiste Antoine Montyon(1733-1820年),他留下的大量資金主要用於慈善目的。後來,幾位科學家向科學院遺贈了一筆適度的資金,以設立獎項來促進他們各自領域內的科學研究。19世紀後半葉也有許多富有的捐贈者,他們向科學院留下資金以紀念自己的家族名字。值得註意的是,大多數捐贈者支持傳統的獎賞系統及其與公認成就相關的儀式,只有極少數人考慮過為有誌於研究的人提供資助。認識到資助價值的是科學院的成員,有時他們會嘗試對獎賞遺產的條款做出微妙的改變。

試圖假設在整個19世紀中,存在著連續且有意識的願望,去建立類似於現代研究資助體系的說法,將是一種歷史學錯誤。實際上,我們見證的是一個從傳統觀念向現代觀念轉變的迷人時期。傳統觀念認為獎項是在完成高水平工作之後給予的一種榮譽獎勵,而19世紀的概念則是提前使用獎賞資金,將其給予有潛力的年輕科學家,以便在未來開展研究。我們必須耐心追蹤這一轉變的歷史發展,同時考慮到獎賞捐贈者的意願以及科學院內不同科學家群體之間對於新原則的協商。

19世紀初期的榮譽性獎賞系統

19世紀初期科學院獎賞系統的兩個主要特點如下:首先,獎項由獎牌組成,這些獎牌是成功的榮譽象征,在對科學做出貢獻之後頒發。如果送出的作品被認為不夠高標準,則可能會推遲頒獎,這種情況並不罕見。其次,頒發獎牌極具精英主義色彩。榮譽獎賞系統的主要特點可以很容易地概括為:1.頒發的獎牌數量很少,這有助於增加它們的聲望;2.獎牌僅頒發給非常傑出的工作;3.頒發獎牌的目的不僅是獎勵少數學者,也是為了激勵其他人。這些特點反映了當時科學院獎賞系統的本質和目標。

19世紀初期,科學院定期頒發一項榮譽性大獎,即大獎(grand prix),其重要性超過了普通獎項(prix)。大獎的重要性來源於透過它,科學院能夠引導研究方向,即為專家成員選定的重大科學問題提供最佳答案的科學家頒發大獎。大獎吸引了科學院外的頂尖科學家關註那些在科學院眼中重要的問題。這些科學問題被稱為「獎賞問題」(「questions de prix」)。在19世紀初期,這些獎賞問題每兩年在科學院的兩大部門——數學科學和自然科學——中定期選定一次。由於解決獎賞問題極其困難,尤其是涉及到高等數學的問題時,送出給科學院的獎賞申請通常很少(通常不超過六份),但這些申請通常都達到了非常高的標準。19世紀初,科學院透過獎賞問題促進了傑出的研究,特別是在數學科學領域。傑出的年輕科學家,比如Etienne Louis Malus,Joseph Fourier,Pierre Louis Dulong 和 Augustin Fresnel在那個時期成功解決了科學院的獎賞問題。如果不考慮科學院對大獎所賦予的非凡重要性,就無法完全理解從1820年代開始出現的研究資助。

榮譽獎賞系統圍繞著獎賞問題展開,本質上是精英主義的,因此只對有限數量的學者有用。這種精神與19世紀對科學院提出的要求形成了鮮明對比。甚至在貨幣獎勵出現之前,科學院的成員就開始考慮建立一個更為開放的系統,在這個系統中,學者可以自由選擇自己的研究課題。獎賞問題逐漸被另一種類別的榮譽獎取代,這種獎項是對某一領域最佳工作的回顧性獎勵。從獎賞問題到回顧性獎的轉變構成了故事中的第二個軸線。從科學院的角度來看,19世紀下半葉獎賞問題的減少,意味著其對科學研究行程影響力的下降。但這種下降被其透過發放資助來影響未來研究的方式所彌補。

如果我們想要理解研究資助的出現,關鍵問題不在於回顧性獎賞的增長,而是榮譽獎賞向貨幣獎賞的轉變。然而,在從榮譽獎賞過渡到貨幣獎賞之前,有必要考慮貨幣獎賞管理中的一些差異。雖然為了頒發榮譽獎賞,已經開發出一種機制來產生科學研究中的精心評估的優劣順序,但這對於分配貨幣獎賞來說並不合適,原因有幾個。首先,榮譽獎賞(獎牌)是成功的象征,而成功只能在研究完成後才能被認可。因此,榮譽獎賞的頒發涉及事後的評估。相比之下,貨幣獎賞是實際手段,旨在幫助研究人員,其評估中心在於研究專案的潛力。

榮譽機制也不適合,因為它受到傳統功績觀念的支配。榮譽獎賞授予那些值得表彰的人。而貨幣獎賞則提供給那些需要經濟支持的科學家,盡管他們也會被評估是否具有適當的研究潛力。這兩個主要標準非常不同,因為那些值得公眾榮譽的學者不一定需要經濟支持;而其他人僅僅需要資金。一個例子就是年輕的醫學博士Nicolas Deleau(1797-1862年),他從科學院獲得了總共16,500法郎的四次不同形式的支持(分別在1826年、1828年、1829年和1832年)。Deleau需要這筆錢來進行關於聾啞兒童語言的研究。在科學院,經濟需求不僅在 Deleau尋求幫助時被強調,而且也由報告人Étienne Geoffroy Saint-Hilaire強調,他認為Deleau的研究計劃很有前景,並強烈支持他的請求。

雖然榮譽是由科學院自身產生並控制的因素,但資金主要來自私人捐贈者。19世紀的第三個25年中,獎賞系統的貨幣化削弱了機構大獎的地位,導致科學院各個部門之間的激烈競爭。例如,高價值的Jecker競賽一開始僅由化學部門組織,隨後其他部門也希望獲得類似的寶貴資金。在那一時期,獎賞系統中既缺乏中央權威,也缺乏特定的整體獎賞政策。

關於獎賞系統的運作機制,可以簡述如下:大獎的主題會在年度公開會議上宣布,這一會議會被廣泛報道在媒體上。獎賞還會透過印刷的程式冊和【通報】(Comptes rendus)進一步宣傳。19世紀初,大獎的論文必須匿名送出並在截止日期前完成。對於回顧性獎,參賽者會送出近期的工作成果,而對於一些大型獎項,他們可能會送出一捆論文副本,獎項將根據其半生的工作成果(pour l'ensemble de ses travaux)頒發。有一些重要的例外情況,即候選人直接送出作品的規定(例如,在Lacaze獎中,評委會成員有時可以秘密送出候選人)。這類被提名者比普通申請人有更多的獲獎機會。然而總體而言,評選系統似乎異常客觀。評選委員會依賴科學院內部廣泛的專長,並且有時候學者會因為與主流正統觀念相反的工作成果而受到獎勵。比如1821年,Fresnel就因其關於光的波動理論的論文獲得了大獎,該論文提出了與有影響力的院士Laplace觀點相悖的論據。

對於資助而言,直到20世紀初才有了正式的申請程式。所給予的鼓勵取決於一種基於科學院成員與他們的年輕同事、學生以及其他科學界活躍成員之間非正式接觸的私人贊助體系。一位在巴黎眾多高等教育機構之一任職的科學院成員可能會推薦自己特別有能力的學生。或者,贊助關系可能透過共同效忠於某所高等學府而建立起來;例如,一所綜合理工學院的畢業生可能會期望從同樣是綜合理工學院校友的科學院成員那裏獲得支持。無論如何,希望從科學院獲得財政支持的年輕科學家需要至少被一位科學院成員熟知,並說服他自己的能力和特定專案的可行性。然後,這位科學院成員會在適當的時機,在科學院秘密會議期間為他的門生發聲。對於早期補助的支持論據幾乎沒有記錄留存;最有可能有的記錄是決定給予一定金額的記錄,即便如此,這樣的記錄通常也是私密的。人們懷疑最早的「補助申請」的有效性很大程度上依賴於贊助人的政治實力。

總體上我們認為科學院的資金資助是正當使用的。舉一些19世紀中期的例子。例如,當Fizeau在1856年被授予3700法郎「用於建造……進行光速測量所需的儀器」時,特別加註說明他需要向科學院提供發票。在其他情況下,如1859年Quatrefages因前往南方繼續他的蠶研究而獲得2000法郎時,就不那麽清楚這筆資助是否對應了實際的考察費用。整數金額表明這筆「資助」本質上是一種補貼。另一方面,當年輕的古生物學家Gaudry在1860年獲得8000法郎的大額資金用於在希臘研究某些四足動物的化石骨骼時,很明顯,如果沒有這筆錢他將不可能在國外進行長時間的研究,此外,我們還發現,他是應科學院動物學和地質學部門的具體要求進行這項研究的。

資金性獎勵的到來:Montyon基金

Montyon男爵1820年的遺囑中,留給科學院一大筆資金,用於醫學獎賞。其中一個獎項是為了任何對醫學或外科手術的貢獻,而另一個獎項則關於改善公共健康和健康狀況欠佳行業的衛生狀況。關於執行遺囑的討論持續了好幾年,直到1825年才首次頒發Montyon醫學獎。構成Montyon 醫學基金的本金每年產生的利息約為20,000法郎(按今天的匯率計算幾乎相當於40,000英鎊)。這份遺產是科學院歷史上最大的一筆遺產,並將最大規模的紀錄保持到了19世紀晚期。我們將看到這筆巨額遺產是如何打破科學院整個獎賞系統的平衡的。對科學院來說,使用這筆資金來頒發醫學獎幾乎成了一種尷尬,因為科學院頒發的最享有盛譽的大獎只是一枚價值3,000法郎的獎牌。Montyon賬戶中未預期且未經規劃的大量資金引導科學院走向了獎賞系統的貨幣化。以前通常只有一個獲獎者,或許還有一些榮譽提名,而Montyon獎則變成了一個多層次的獎賞系統,根據功績不同頒發不同數額的資金。

我們必須指出,科學院十一個專業部門中,只有一個(「醫學和外科」)對醫學有興趣。一些科學院成員甚至質疑科學與醫學的相關性,而Montyon則是出於慈善原因偏愛醫學。另一方面,19世紀初的巴黎已成為醫院醫學的國際中心。由於蓬勃發展的醫學最近透過聲稱其科學性而提升了地位,因此有大量的潛在候選人可以爭奪醫學獎。盡管Montyon遺囑的條款將獎賞基金限制在醫學範圍內,但由於基金的規模巨大,科學院奇特的無法預先確定獎賞的價值:

無法確切地預先指定將授予發現或受獎作品作者的金錢數額,因為獎賞的數量尚未確定;但是,可用的資金數額有可能大大超過迄今為止頒發的最大獎賞的價值。創立者的慷慨以及國王的命令使科學院有能力將這些獎賞提升至相當高的價值,以便作者們可以得到對他們所進行的昂貴實驗或研究的補償,並獲得與其貢獻相稱的回報,無論是透過防止或顯著減少某些行業的不良健康影響,還是透過為醫學科學的進步作出貢獻。

The Montyon Surplus/「Montyon盈余」

1825年,當Montyon獎開始頒發時,科學院被大獎所蘊含的理念所主導,即獲獎者被視為應該效仿的模範。主要獎項僅頒發給傑出的研究,且這些研究必須經過充分證實。頒發主要獎項是一項重大的責任,這意味著科學院對將在人類身上套用的醫學理念或技術的全面認可。在Montyon醫學競賽開始之初,科學院註意到有幾個候選人為了贏得獎項,故意隱瞞了他們的研究中的負面結果。這使得科學院不得不采取預防措施,減緩甚至停止了評價過程。1826年,科學院決定不頒發任何Montyon大獎。評委會成員在報告中強調:

科學院認為有必要推遲對其重要工作的最終評判,因為其獎賞委員會並未完全信服於所呈現的結果。候選人們詳細描述了他們徹底成功的案例,但對於失敗的案例卻只字未提。

科學院宣布,它將在下一年僅在「候選人意識到他們應該向科學提供準確的報告,不僅包括他們的正面結果,還包括遇到的障礙、挫折和復發」時才會頒發主要獎項。由於醫學領域存在更大的道德責任,科學院減少了大型獎項的數量。

由於每年從Montyon醫學和外科獎賞基金中可獲得的金額接近20,000法郎,而在1825年僅支出了4,000法郎作為獎賞,因此Montyon賬戶中產生了大約16,000法郎的盈余。有兩個因素促成了項若幹價值高、但榮譽性不強的獎項:一是消耗未來將會大幅增加的盈余的壓力,二是科學院不願意頒發大獎。在1826年,也就是競賽的第二年,科學院宣布:

今年不會頒發主要大獎(grand prix)以表彰對醫學或外科的原創貢獻……但是,從Montyon先生為此崇高目標預留的盈余中,將有16,000法郎給予候選人……作為鼓勵。

1827年,當盈余增加到40,000法郎(相當於1826年和1827年的利息)時,科學院給出了總計16,500法郎的九項鼓勵。

Montyon醫學競賽中新且非常重要的變化,以及間接地在整個獎賞系統中的變化,是出現了數十個相對較小的貨幣獎賞。這些獎項的數量和總財務價值遠遠超過了主要獎項,即使後者維持了更高的榮譽地位。從1825年到1842年,科學院在Montyon醫學獎中總共支出了283,000法郎。其中,68,000法郎(占總額的25%)對應於八個主要獎項,其余部份——即215,000法郎(占總額的75%)——則對應於超過一百個次要獎項。

在1831年,科學院宣布,不僅有潛力的研究可以透過獎金來激勵,就連那些尚未啟動的研究也能得到激勵。委員會向科學院陳述時提到,獎項的確認事宜

將會是對已完成的有用工作的正當認可,並且是對完成或開始("pour faire entreprendre")研究的強大鼓勵,這些研究的重要性與最初提議獎勵的已完成研究同等重要。

將獎賞視為在研究開始前提供的幫助,而不是事後給予的認可,這代表了科學院獎賞系統中的重大創新,並帶來了一些其他重要的變化。

首先,因為研究還未開始時科學院就已經給予了認可,科學院評估的重點從「論文」轉移到了「個人」。這一創新首次出現在Montyon醫學競賽中。其次,科學院與Montyon醫學獎的獲獎者之間的關系變得非常緊密。獲得現金獎賞的人對科學院有著隱含的責任;同時,科學院也需要制定評估他們能力及職業責任感的標準。到20世紀初,申請獎賞的人可能需要被一位科學院成員或資深教授個人所熟知,並且還需要具備一些高級別的科學資格——例如,博士學位。

在19世紀的第一個25年中,科學家贏得多於一個獎項的情況是例外。在 Montyon醫學競賽中,科學院出現了一種新型的獲獎者:「重復獲獎者」——也就是說,在幾年的時間裏連續獲得多個獎項的人。在1820年代末期和1830年代,出現了定期參加科學院獎賞競賽的做法,這很可能是因為每年可用於醫學獎賞的巨大資金數額與被認為足夠出色以直接獲獎的醫生數量之間存在著巨大的、持久的不平衡。這種不平衡促使一些有才華的醫生試圖透過多次參與競賽來爭取獲得資助的機會,因為他們認識到,相對於可用的巨額資金,真正能直接贏得主要獎項的醫生數量相對較少。這種做法反映了科學院獎賞系統中的一種新趨勢,即從單一的大獎轉向更頻繁的小額獎賞,以支持更多的研究者。

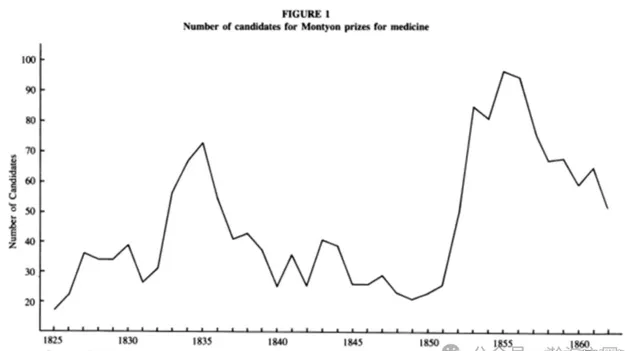

Montyon盈余資金給了科學院一種新的自由感。例如,大多數科學院成員都不願意頒發Montyon獎,因此資金開始累積盈余。這種盈余使科學院得以開始出版其會議周報——著名的【通報】(Comptes rendus),政府最初並沒有為此提供財政支持。然而,將Montyon資金用於支付出版成本的效果是減少了可用於其他目的的資金,這反過來又減少了Montyon獎的候選人數量,而候選人的數量從1825年到1835年一直在穩步增長。圖1揭示了供應(資金可用性)與需求之間的密切關系,這表明了科學院與科學界之間良好的非正式溝通。

19世紀30年代末期和40年代候選人數量下降的另一個原因是科學院有意提高了標準,從而阻止了能力較弱的候選人參與。但在19世紀40年代,候選人數量也下降了,這是因為許多非醫學領域的科學院成員,尤其是化學家,反對獎賞系統過於偏向於十一個學科領域中的一個。因此,科學院同意限制頒發的Montyon獎數量及其總價值。

直到19世紀50年代,Montyon獎的候選人數量才突然增加。這一特點在圖1中清晰可見,需要進行解釋。科學院的獎賞系統(特別是獎賞問題的設定)從一開始就要求科學院成員之間達成某種共識。經過19世紀40年代的一段嫉妒和限制期後,我們將看到,到19世紀50年代,科學院內部利益競爭各方之間終於協商一致,這使得Montyon基金的巨額盈余可以開始惠及廣泛的群體。

使用Montyon盈余作為「鼓勵」

到1850年,由於政府定期撥款承擔了【通報】(Comptes rendus)的大部份印刷費用,這使得Montyon基金的剩余資金可以用於其他目的。此外,在19世紀40年代,化學部門(其成員經常與醫學部門合作評定Montyon獎)有效限制了這些獎項發放的資金數額。未來的秘書長J. B. Dumas領導下的化學家們堅持要求更公平地分配Montyon基金,以便使所有科學領域都能從中受益。19世紀50年代初,在對Montyon醫學獎以及 Montyon基金盈余使用進行了十年的限制之後,醫學部門與非醫學部門之間的多數人達成了協定。後者同意不再反對公開頒發豐厚的醫學獎,前提是允許他們以私人鼓勵的形式慷慨地使用大量Montyon基金盈余來支持非醫學領域的研究。

因此,在19世紀50年代,從Montyon基金中頒發給醫學領域的獎金數額有了顯著增加(從每年不足10,000法郎增加到1852年、1853年和1854年的超過25,000法郎),同時申請Montyon醫學獎的人數也相應增加(參見圖1)。與此同時,大量私下的資助也被授予那些與醫學無關的研究領域。1852年頒發的鼓勵性資助總額為12,500法郎;1855年這一數碼超過了20,000法郎,並且在某一年(1856年)甚至超過了30,000法郎。這對法國的研究人員來說是真正的豐收之年,他們通常透過口耳相傳的方式得知這些機會,通常是由學院內部的支持者告知。生物學家獲得支付他們在各自出版物中的大量插圖費用的資助。從事海外實地工作的研究人員得到了慷慨的差旅費,最典型的例子就是古生物學家Albert Gaudry,他在1855年獲得了6,000法郎,並在1860年又獲得了額外的8,000法郎,這讓他得以在希臘花費數月時間研究化石。1868年,天文學家Jules Janssen被授權用三等分的大額款項(總計12,000法郎)進行印度的天文探險。在物理學領域,Hippolyte Fizeau於1856年獲得了一筆資助,用於購買測定光速的儀器;而Cesar Despretz則連續獲得了幾筆資助,用於電池的研究。在化學領域,Charles Gerhardt於1853年獲得了2,000法郎用於有機化學的研究,而Henri Sainte-Claire Deville在1854年也得到了同樣數額的資助,以繼續他純鋁制備的工作。因此,除了數學之外的大多數學科都從這種使用Montyon基金盈余的新自由政策中獲得了極大的好處。當天文學家Lacaille的一位貧困後代在1857年從基金中獲得了1,000法郎時,這筆錢被簡單地標註為「援助」(即一般性的經濟幫助)——這是當時資助具有慈善意味的標誌。1860年2月20日,Louis Pasteur因為實驗生理學獲得了價值900法郎的獎章後,又額外獲得了2,000法郎,「以增加獎金的價值」。科學院實際上表明,它認識到像Pasteur這樣的年輕活躍科學家需要金錢甚於榮譽,以便能夠進一步開展研究工作。

盡管公眾和醫學界認為Montyon基金主要是為了惠及醫學領域,但對於科學院內非醫學領域的多數成員而言,Montyon基金意味著擺脫了國家資金的嚴格財務控制。從歷史學家的角度來看,這一時期的主獎(prix)遠不如鼓勵性資助重要和創新,即便歷史上剩余的Montyon基金主要用於支付這些獎項。現代學者往往沒有充分認識到鼓勵性資助的重要性,這些資助一直隱藏在獎項的陰影之下。然而,鼓勵性資助不僅提供了可用於進一步研究的資金,而且其字面含義所暗示的心理激勵也非常重要——它們鼓勵科學家們繼續他們的研究工作。另一方面,學者們常常過於驕傲而不願接受慈善性質的幫助,並且很少有人願意公開承認自己的貧困狀況。因此,當Gegner在1869年設立每年4,000法郎的獎項,專門用於「貧困科學家」時,許多院士建議從該獎項(或資助)的公開聲明中刪除這個描述,因為他們擔心這可能會讓潛在的申請者感到尷尬而不敢申請。

十九世紀下半葉獎勵制度的貨幣化

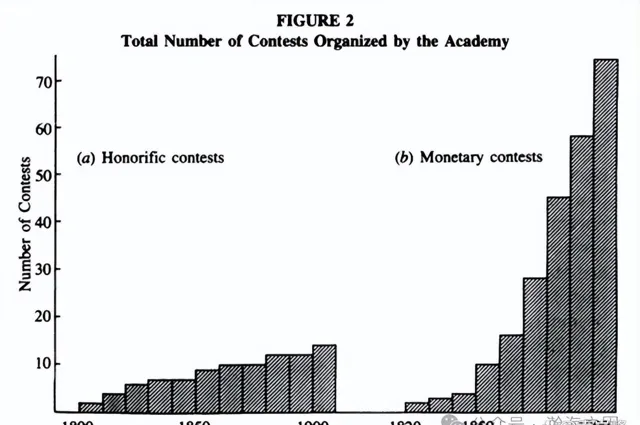

我們現在可以回顧十九世紀獎勵制度逐步貨幣化的過程。很明顯,Montyon遺產對科學院產生了廣泛的影響。其中第一個影響就是獎勵制度的貨幣化。資金性獎勵使得獎勵體系變得更加開放,並最終實作了變革。這種變革最初始於榮譽大獎,在科學院大獎(grand prix)中,一等獎獲得金牌,但從1825年起,亞軍也開始獲得小額的、不含榮譽提及的金錢鼓勵。1850年代,科學院的獎勵基金越來越多,最著名的是Jecker化學獎。這些新的獎勵競賽的特點是,大多數情況下頒發的是金錢,而非傳統的獎牌。1850年代末,科學院每年頒發的金錢獎勵總額超過40,000法郎。

此時,科學院資金性獎勵競賽的數量(十個)已經超過了榮譽獎項的數量(九個)。(參見圖2。)到十九世紀末,科學院每年頒發的貨幣獎勵接近40,000法郎,而資金性獎勵競賽的數量(五十八個)幾乎達到了榮譽競賽數量(十二個)的四倍。如果我們考慮頒發的總金額,而不是競賽的數量,這種不成比例的情況就更大了,這是因為從1870年代起設立了幾個涉及大量資金性獎勵的大規模競賽。

1850年代初是科學院獎勵體系的歷史轉折點,不僅因為這個時期Montyon基金開始有了使用上的高自由度,也因為科學院從此開始接受越來越多遺贈(參見圖2(b))。其中一些遺贈來自之前曾獲得過Montyon鼓勵的人士。新的基金,尤其是像Jecker化學基金(1851年設立)這樣有價值的基金,對傳統的榮譽獎勵系統構成了威脅,這種傳統系統以多學科大獎為特征。透過在第二帝國初期(1852-1870年)接受這類捐贈,科學院為其獎勵系統的全面貨幣化敞開了大門。

Jecker基金首次頒發於1857年,受眾是當時蓬勃發展的有機化學領域。遺贈的目的被宣布為「加速有機化學的進步」,這表明它是著眼於未來而非過去。然而,在實踐中,Jecker獎通常是針對過去的成就頒發的,因為這些成就更容易評判,而不是基於未來的潛力。它的意義在於這是資金性獎勵,這讓科學院在將其用作激勵系統時有了相當大的靈活性。這筆資金使化學部門每年有5,000法郎可以自行決定如何分配。他們選擇在幾年的時間裏頒發幾次中等數額的金錢獎勵,而不是只頒發一次較少次數、較大數額的獎金。這種政策允許院士們能夠反復地給予同一候選人經濟支持。例如,在競賽的頭二十年裏,Marcellin Berthelot、Charles Friedel、Auguste Cahours和Adolphe Wurtz都獲得了兩次 Jecker 獎,而S. Cloez則獲得了三次。Berthelot和Friedel在首次獲獎時只有三十三歲。

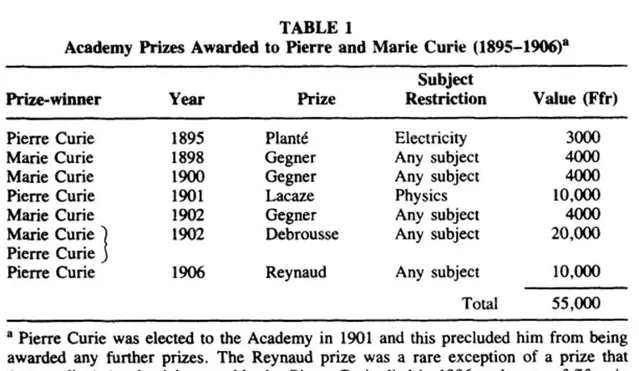

隨著十九世紀下半葉獎勵制度的發展,以及私人捐贈者設立獎勵遺贈的條件變得更加開放,科學院得以發展並擴大了重復獎勵同一科學家的政策——例如,透過向同一位科學家頒發多個來自不同獎勵基金的金錢獎勵。Pierre 和 Marie Curie 夫婦就是一個例子,他們是十九世紀末和二十世紀初最受益於科學院獎勵制度的科學家之一,他們獲得了六個不同的獎項(參見表1)。唯一多次獲得的獎項是Gegner「獎」,我們現在會將其歸類為一種補助。

* Pierre Curie was elected to the Academy in 1901 and this precluded him from being awarded any further prizes. The Reynaud prize was a rare exception of a prize that (outstanding) Academicians could win. Pierre Curie died in 1906 at the age of fifty-six as the result of a road accident.

Pierre Curie於1901年當選為科學院院士,這使他無法再獲得任何進一步的獎項。Reynaud 獎是一個罕見的例子,即傑出的院士也能獲得的獎項。Pierre Curie於1906年因交通事故不幸去世,享年五十六歲。

對資金性獎勵的抵抗及其最終采納

不應假設向資金性獎勵的轉變對所有院士來說都是同樣可接受的。事實上,在1830年代和1840年代,存在著強烈的反對意見,特別是來自數學家們的反對,他們的研究與化學家的研究不同,並不需要大量的費用。十九世紀初選擇數學問題作為大獎的主題延續了舊制度下數學院士的傳統。直到1827年,涉及數學和物理學問題的榮譽獎項都特別成功,盡管之後確實出現了一些下降。考慮到貨幣獎勵的幾個特點,數學家們的反對是可以理解的。例如,貨幣獎勵可以頒發給並非頂級水平的科學家。

由於科學院內部對獎勵制度貨幣化的抵制,科學院更傾向於私下頒發金錢,也就是說不在【通報】(Comptes Rendus)上公布。1850年代末,科學院以這種方式分配了巨額的Montyon醫學基金年利息總額的三分之一以上。科學院保密政策的一個後果是更容易多次獎勵同一位科學家;而非局限於兩到三次的常規限額。例如,醫學科學家、未來的院士Charles Robin(1866年當選),他贏得三個Montyon醫學「獎勵」 ("recompenses"),分別是1853年(2000法郎)、1854年(2000法郎)和1856年(1000法郎),隨後在1859年(1000法郎)、1860年(2000法郎)和1861年(3000法郎)私下獲得三次額外的「金錢鼓勵」。如此,科學院就不會因為透過獎勵過度偏袒某一個人而受到公開批評。

透過貨幣獎勵,科學院擴大了獲獎者的圈子,特別是在1850年代,當時它開始組織越來越多的新捐贈。但是直到普法戰爭(1870-1871年)之後,貨幣獎勵政策才在科學院得到普遍接受。之前的精英政策現在受到了批評,人們普遍認為科學院的資金應該更廣泛地分配。在1874年的科學院公開會議上,主席、天文學家Herve Faye談到了科學需求的變化。儀器器材的成本顯著增加,科學界的規模也有顯著的增長。科學院每年從其資本投資中獲得大筆資金(超過100,000法郎)作為獎金。這筆錢應該如何使用?Faye特別批評了傳統的大獎制度,並支持貨幣獎勵作為替代方案:

科學院更傾向於提前幫助所有那些[有才華的]科學家,而不是無動於衷地等待他們僅憑自己的資源取得成功後再予以獎勵。

他聲稱存在「一支勞動者大軍」(「une armée de travailleurs」),需要得到鼓勵,這與之前只為少數榮譽獎項(「couronnes」)競爭的精英群體形成對比。毫無疑問,科學職業隊伍的增長證明了有必要投入更多資源來幫助年輕的科研人員,這些人雖然已經獲得了科學資格,但在職業生涯中尚未取得太大的進展。

富裕的捐贈者與資助系統的擴充套件

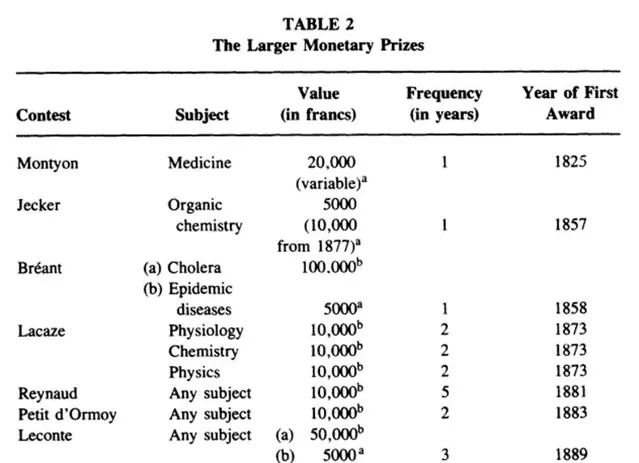

盡管科學院歡迎十九世紀下半葉獎勵系統中私人資金的不斷增加,但富裕捐贈者的願望與科學院的需求之間始終存在著張力。在1870年至1871年的普法戰爭失敗後,出現了許多愛國熱情的表現。其中之一是幾位富有的法國人決定遺贈大筆款項用於科學事業,這被視為被忽視的國家實力之源。科學院鼓勵此類捐贈者,但很少能夠規定獎勵的具體形式。當一大筆令人印象深刻的獎金被提供時,大多數捐贈者最不想看到的就是將這筆錢分成若幹小部份來獎勵多位科學家。以下是一些大額捐贈的例子,這些捐贈越來越多地以不可分割的現金獎勵形式提供。捐贈者認為,將獎金分成小部份會降低獎項的聲望,進而降低與他們的捐贈相關的榮譽感。人們認為這種聲望與獎金的大小成正比,因此安排大額獎金不是每年頒發,而是每兩年至六年頒發一次,以增加可提供的獎金總額(參見表2)。幾位富裕的捐贈者堅持認為,用於獎勵的資金總額不得分割。這導致了幾個巨額貨幣獎勵的設立,這些獎項構成了最保守類別的、類似於諾貝爾獎的獎勵。例子包括1889年首次頒發的50,000法郎的Leconte獎和1903年首次頒發的100,000法郎的Osiris獎。

(a) 獎金可以被分割,因此有時會被分期頒發給有前途的科學家。(b) 獎金不能被分割

這些獎項本質上是回顧性的獎勵,有時候很難找到真正值得如此大額獎金的個人。因為大多數大額獎金可以用於獎勵任何領域,最大的實際問題是院士們需要在自己之間達成共識,確定哪個領域應該獲得獎勵。為此,科學院組建了龐大的委員會,以便代表所有學科利益。

然而,正如我們在前文參照的1874年Faye的公開演講中所見,許多科學院成員相信科學院應當使用其資金來鼓勵未來的研究,而不是忽視實驗科學家的經濟需求,只把豐厚的回顧性獎勵給予已經最成功的科學家。我們可以在Leconte遺贈案例中找到妥協的證據。有跡象表明,商人Victor Eugène Leconte(卒於1886年)與科學院秘書J. B. Dumas之間進行了漫長的談判。根據Leconte遺贈的條款,每三年要提供一筆不可分割的50,000法郎的獎金,以表彰過去所做的傑出工作,但可以從基金中拿出一部份利息(不超過八分之一)作為對未來工作的鼓勵。值得註意的是,在1905年至1916年期間,科學院並沒有頒發任何主要的Leconte獎項,而是總共頒發了30,000法郎作為鼓勵。這些大額的貨幣獎勵顯然未能滿足科學的實際需求。盡管十九世紀科學家們遺贈給科學院的資金數額自然少於商人的捐贈,但並不奇怪的是,科學捐贈者(他們在1870年前是主流)對科學的需求更加敏感。

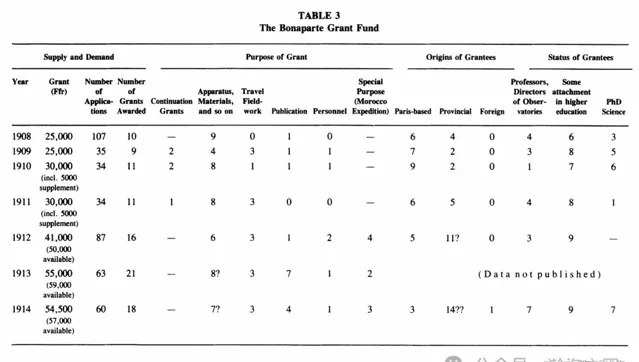

盡管科學家們雖然了解研究需求,但通常並不十分富有,而富裕的捐贈者並不了解科學的需求,但在二十世紀初,Roland Bonaparte(1858-1924年)架起了這座橋梁。他既富有,又是科學愛好者,盡管並非某個領域的專家。作為富人和業余愛好者,他樂於作為科學的一般贊助者,而不是專註於某一特定分支,這是大多數科學家捐贈者的局限。由於他的家族名字是法國歷史上最有名的姓氏之一,因此不需要與一大筆不可分割的資金聯系在一起,以實作科學院對他的紀念。當他於1907年被選為自由院士時,他透過創立Bonaparte基金來表達他的感激之情。作為第一步,他捐贈了100,000法郎,用於覆蓋接下來四年的補助。他堅持認為這筆錢應該分配給具有研究潛力的人,以鼓勵進一步的研究(「促成發現」)。從1912年起,每年可用的金額為50,000法郎。Bonaparte基金的成立在科學院資助的歷史上具有裏程碑意義,因為這是第一次要求書面申請,說明所需資金的目的,並要求受資助者隨後報告資金的用途。再也沒有慈善的問題了。

涉及的大筆資金以及對新基金的高度宣傳——將其描述為「Bonaparte基金」無疑增加了關註度——吸引了大量申請者。第一年就有107份申請,但由於科學院決定不向任何人頒發低於2,000法郎的獎金,因此只有十人能夠獲得資助。該基金產生了大量小額補助,最高額度為6,000法郎。後來幾年有更多的補充資金可用,到1913年成功申請者的數量翻了一番(參見表3)。Bonaparte基金支持了廣泛的研究領域,但明顯偏好光譜學和地理學的研究專案,特別是在與非洲相關的研究上。成功申請者被要求送出書面報告,在少數未送出報告的情況下,後續的請求被拒絕。1915年,Roland Bonaparte建議,任何支持過補助申請的科學院成員都有責任在兩年內報告資金的使用情況。Bonaparte基金不僅吸引了大量的申請者,而且吸引了高質素的申請者,這一點可以從截至1914年獲得補助的超過三分之一的受助人後來當選為科學院院士的事實中看出。

獎項與研究方向

我們故意留到最後討論研究方向的問題,這是科學政策中的主要議題。一些傳統的榮譽獎項由科學院設定獎項問題,由參賽者在接下來的兩年內回答。只要科學院設定了獎項問題,它就試圖指導研究,並在十九世紀的第一個25年中取得了顯著的成功。然而,有許多時候設定的獎項問題過於困難或對潛在的參賽者缺乏興趣,因此設定獎項問題的傳統隨之衰落,被回顧性的獎項所取代。表面上看,獎勵制度仍在繼續,但科學院面臨著失去其對研究方向的先前影響力的危險。

然而,在19世紀20年代末期,科學院引入了一種新的指導研究的方法,即提供大量的資金獎勵。在 Montyo基金早期,科學院宣布了對於尿石碎石術(lithotrity,用於描述透過探針將膀胱內的結石粉碎的無血手術過程)的新進展給予高額獎金。金錢獎勵顯然起到了激勵作用,許多外科醫生——其中一些之前並沒有相關領域的經驗——都被吸引到這項研究中來,而科學院在十年間在Montyon醫學獎上為此主題花費了超過5萬法郎。其中一位受益者是貧困的Jean Civiale(1792-1867年),他在1826年獲得6000法郎的Montyon鼓勵獎,似乎他將這筆錢投資於後續研究,並因此在1827年獲得了1萬法郎的Montyon主要獎項。另一個例子是透過Breant獎(Breant prize,1858年設立,獎金為10萬法郎)來治愈霍亂。盡管這筆獎金最終沒有頒發出去,但獎項的存在還是鼓勵了對其他傳染病的研究工作,科學院透過頒發附屬獎項來表彰這些研究。

繼Civiale之後,還有多位獲獎者利用他們的獎金作為研究資助來進行更深入的研究。例如,Louis Pasteur在1859年獲得了科學院生理學獎,他用部份獎金購買了一百個燒瓶,用於阿爾卑斯山脈不同海拔高度的實驗,以此反駁與Pouchet之間的爭議,證明生命不能自發產生。在此之前,Pasteur 在1858年已經從科學院獲得了2500法郎的鼓勵金,以繼續他的發酵實驗。我們還特別提到了Pierre和Marie Curie的案例,他們獲得了一系列來自科學院的不同金額的獎金,毫無疑問,這些獎金被他們視為研究資助。

關於舊有的獎勵系統以及新興的資助系統的「效率」,我們可以這樣評價:就傳統獎勵而言,在大約1807年至1827年間,透過設立獎勵問題的方式,以最小的財務投入取得了最顯著的結果,但這種方式只惠及非常小的精英群體。在接下來的幾十年裏,隨著獎勵問題的有效性嚴重下降,Montyon盈余被用來提供原始形式的資助。盡管這些資助的分配較為隨意,但它覆蓋了更廣泛的受益人範圍,因此可以推斷其支出具有合理的效率。19世紀末期,當有大量富有的捐贈者願意將資金遺贈給科學院時,很明顯,系統的規模和復雜性降低了其效率。最終,獎項太多且條款過於具體,以至於有時很難找到合適的獲獎者。

但我們可以透過更直接的方式來探討效率的問題。鑒於科學院做出的創新決定——提前為研究提供資金,這筆錢真的有必要嗎?而且它是否被很好地使用了呢?不幸的是,早期資助的非正式性質導致沒有系統性的記錄留存下來。對於個別案例,我們需要進行更多的研究。在一些記錄詳盡的案例中,比如Pasteur的情況,毫無疑問,他確實依賴於這筆資金,並將其用於聲明的目的,而幾乎每一次資助都是一筆良好的投資。憑借他在將科學套用於解決實際問題方面的傑出才能,例如農業領域的問題,Pasteur 甚至可以說,科學透過它對國民經濟帶來的益處,已經多次地償還了自己的成本。

然而,僅僅專註於經濟層面將會是一個錯誤。19世紀第二個25年裏對設立獎金問題的反對,在一定程度上反映了科學家們尋求獨立的願望。毫無疑問,有些人不遵循上級強加的方向時能夠做得更好。此外,幾乎沒有疑問的是,在整個19世紀期間,科學院不僅透過傳統的獎金制度,而且還逐漸引入了資助制度,激勵了數百名有能力的科學家進行了高水平的研究。獎金得到了廣泛的宣傳,並有助於提高法國國內的科學意識水平。相比之下,最初的資助則不太公開。基於數額波動較大的基金,有時獎勵會秘密頒發,這種情況可能會讓人懷疑是否存在腐敗行為。然而,考察一些秘密獲得者的名單後,我們發現其中有許多人後來都獲得了名聲。因此可以得出結論,在一般情況下,資金被授予了有能力的人,並且在許多情況下用於有價值的研究。這種保密性因此可以部份解釋為是為了避免新制度初期產生的嫉妒情緒,同時也部份體現了施惠的行為。

科學院有能力調整捐贈者的意願,以便建立一個更為靈活的獎金體系,並且它經常試圖與未來的捐贈者協商以擴大遺贈的條款。所有的獎金和補助都需要得到教育部長的正式批準,因為教育部長負責管理科學院,但透過對科學院私下通訊及秘密會議記錄的審查可以看出,科學院在其與部長的對話中往往不夠坦誠。我們也提到,除了公開的金錢獎項之外,科學院還秘密地發放了許多其他形式的金錢獎勵。任何閱讀【Comptes rendus】(該刊旨在全面報道科學院的工作和決定)的人都無法了解到科學院私下運作的贊助體系,這一體系是對官方獎金體系的一種補充。所有這些因素為我們提供了一個引人入勝的視角,讓我們得以了解一個嚴格的制度框架如何能夠透過機構成員的決心以及實驗科學家日益增長的需求而適應不斷變化的情況。考慮到其歷史局限性,科學院在適應和轉變榮譽獎體系成為金錢獎和補助體系方面取得了顯著的成功。

盡管從榮譽獎到金錢獎的轉變與從18世紀的業余科學向19世紀的專業化轉變之間存在著明顯的相似之處,但不能就此推斷19世紀末科學院「獎項」數量的增長與科學界的發展之間存在因果關系。在1880年代和1890年代出現的捐贈者數量與對資金的需求不成比例,並且更加不符合當時特定科學領域的需求。然而,這一不尋常的增長模式加劇了供需之間的不匹配,到世紀之交,由於參賽者未能達到必要的標準,大部份獎金經常無人認領。這種情況因為Bonaparte基金的引入而得到了極大的緩解。一個面向所有人開放並且條件明確規定的正式資助體系,在科學組織的歷史上開啟了新的篇章。Bonaparte基金為現代研究資助提供了樣版。此時,科學界普遍認為最好的實驗科學應當得到適當的財政支持,而不應依賴實驗科學家的英雄式犧牲。

結論

對19世紀科學院獎系統的研究最終討論了Bonaparte基金,有人認為這將我們帶入了現代世界。然而,Bonaparte基金在許多方面與早期的 Montyon基金驚人地相似。兩者都涉及每年頒發的大筆資金。在這兩種情況下,可分割原則對於可用資金都是重要的。兩者都吸引了大量重復獲獎的參賽者。然而,Montyon遺產在打破科學院的平衡方面是獨一無二的。科學院從中獲得了巨大的益處,這幾乎無法被當時的慈善捐贈者或19世紀初的科學院所預見,因為當時科學院受到嚴格國家預算和純粹榮譽獎系統的限制。

另一方面,Bonaparte基金因其面向所有學科開放,從而起到了穩定科學院內部不同利益的作用,這與之前那些範圍受限並曾在科學院某些部門引起嫉妒的遺產形成了對比。Bonaparte基金的早期成功很可能鼓勵了實業家Auguste-Tranquille Loutreuil在其1910年的遺囑中將巨額資金350萬法郎遺贈給科學院。這筆資本產生的利息也被用於補助而非獎項,單個補助額高達15,000法郎。然而,由於Loutreuil基金直到1915年才開始運作,因此它超出了本文的討論範圍。它的故事更適合於基於20世紀發展的未來分析,其中著名的法國國家科學研究中心(Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS),成立於1939年10月並在1945年重新成立,將在這樣的分析中占據顯著位置。近年來研究補助的規模已大幅增加,但在第一次世界大戰之前就已經確立了為未來研究提供補助的原則,而在這一過程中,科學院發揮了關鍵作用。

本文2024年8月21日發表於微信公眾號 瀚海之因(現代科學資助體系溯源——法國科學院鼓勵獎金(1795-1914)),風雲之聲獲授權轉載。

■ 擴充套件閱讀

拿出三倍獎金,能再造一個諾獎嗎?| 瀚海之因

【沈浸版】拿出三倍獎金,能再造一個諾獎嗎?| 瀚海之因

■ 譯者簡介

田江雪

原騰訊可持續社會價值副總裁,新基石科學基金會創始成員,瀚海之因科學慈善智庫創始人