重新思考全球生物安全與科學外交:挑戰、實踐和未來方向

作者: Suryesh Kumar Namdeo, 印度科學研究所DST政策研究中心高級研究分析師;Joy Y. Zhang, 肯特大學社會學教授。

來源: Namdeo, Suryesh Kumar, and Joy Y. Zhang. "Rethinking science diplomacy and global biosecurity: challenges, emerging practices and the way forward." International Affairs, 2024;, iiae187.

導讀

當前,全球生物技術競爭日趨激烈,德國、英國、美國等西方科技強國以及巴西、中國、印度等新興創新領袖國家,都陸續推出了雄心勃勃的國家生物經濟戰略,旨在提升其地緣政治競爭力。這些戰略的實施促進了社會資金的多元化投入以及公眾對生物技術的廣泛參與,但同時也暴露了現有監管體系在應對新興生物安全問題方面的局限性。基於此,本政策檔聚焦於科學外交與全球生物安全的互動,探索應對這些挑戰的途徑。

如何透過科學外交促進全球生物安全治理的有效性與包容性?為回答這一問題,文章重點探討了「科學外交」和「生物安全」這兩個重要概念的交集。研究方法上,作者結合政策分析與案例研究,考察了近年來在生物安全領域湧現出的多邊合作機制和非西方國家的參與情況。本文主張,透過分散的代理機制、多元化的參與和多軌域科學外交,可以有效促進全球生物安全治理的協調與合作,以應對復雜的生物安全風險,並促進不同地區之間的合作與理解。

泛科學與生物安全挑戰

在全球範圍內,科學研究和生物技術創新的組織方式發生了顯著變化,導致了新的生物安全問題的出現。 隨著技術的進步和政策的變化,越來越多的社會團體和行業參與者開始參與生物科學研究和創新,這種現象被稱為「泛科學」(Science at large)。 它使得科學活動不再局限於傳統的科學機構,反而擴充套件到了更廣泛的社會層面。

首先,「泛科學」強調了科學研究的去中心化。 過去,科學研究主要集中在大學、研究機構和大型企業等傳統科學機構內。然而,近年來,隨著生物技術的普及和技術門檻的降低,越來越多的社會參與者開始參與到科學研究中。這些參與者包括草根組織、非政府組織、個人研究者以及生物黑客等,他們透過各種方式推動生物科學的進步。例如,自2017年以來,多個跨國草根集體開始進行「自己動手」(DIY)基因治療的臨床試驗,快速推進實驗性藥物的開發。這種去中心化的趨勢使得科學活動更加多樣化,促進了創新,但同時也帶來了新的風險和挑戰,超出了傳統的科學和監管框架。

其次,生物安全問題在「泛科學」的背景下變得更加復雜。 傳統的生物安全監管框架往往無法有效應對這些新興的科學活動。由於許多研究是在非傳統環境中進行的,缺乏必要的監管和規範,這可能導致生物安全風險的增加。例如,基因編輯技術的濫用、實驗室安全措施的缺失以及生物材料的意外釋放等,都可能對公眾健康和環境造成威脅。在DIY基因治療的案例中,參與者往往缺乏專業的科學知識和實驗室安全培訓,這使得實驗的安全性和有效性難以保障。

再次,全球化背景下,現有的法律和政策無法及時應對「泛科學」帶來的生物安全挑戰。 一方面,隨著科學活動的快速發展,傳統的監管機制滯後,可能會出現監管漏洞。例如,許多國家的生物安全法律主要針對大型研究機構和制藥公司,而對個人研究者和小型組織的監管則相對薄弱。另一方面,科學研究和生物技術的進步往往是跨國界的,涉及不同國家和地區的法律、文化和倫理標準。這種跨國界的特性使得生物安全治理面臨更大的挑戰,因為各國在生物安全方面的監管政策和實踐可能存在顯著差異。在這種情況下,如何建立有效的監管框架並協調不同國家之間的生物安全標準和監管措施,以確保科學研究的安全性和合規性,成為亟待解決的問題。

全球科學外交的擴散與分布式生物安全倡議

為了應對「泛科學」帶來的生物安全挑戰,需要調整現有治理機制,建立新的合作模式和政策框架,從而更好地應對生物技術的風險,促進各方合作。作者指出, 科學外交的擴散和分布式生物安全倡議的興起成為應對生物安全挑戰的重要策略。

科學外交是指在科學、技術與外交政策交匯的領域,透過科學合作和交流來促進國際關系、解決全球性問題和增進國家間的理解與信任。其核心在於認識到各國科學力量的不平等,並利用科學作為工具,緩解這種力量失衡帶來的社會政治影響。 科學外交的概念可以分為三個相互關聯的方面:科學在外交中的作用、外交為科學服務的方式和科學為外交提供的支持。2010年英國皇家學會和美國科學促進會聯合釋出的【科學外交的新前沿】一書,強調了科學外交在應對全球性挑戰中的重要性。這本書不僅重新啟用了對第二軌域(Track II)外交的討論,還指出了需要將外交的範圍擴大到包括非政府組織和其他非正式網絡。此外,科學外交的擴散也體現在技術大使的角色上。2017年,丹麥率先設立了技術大使的職位,旨在促進科技與外交的結合。這一做法迅速被其他國家效仿,包括美國在內的二十多個國家都設立了類似的職位。然而,這些技術大使並不局限於傳統的政治機構,也活躍在像矽谷一樣的科技創新中心。這種新型的外交角色使得科學外交不再僅僅是國家間的事務,也成為了大型科技公司參與國際事務的重要工具。因此,科學外交不僅僅是國家間的互動,還涉及非政府組織、跨國公司以及地方社區的參與。

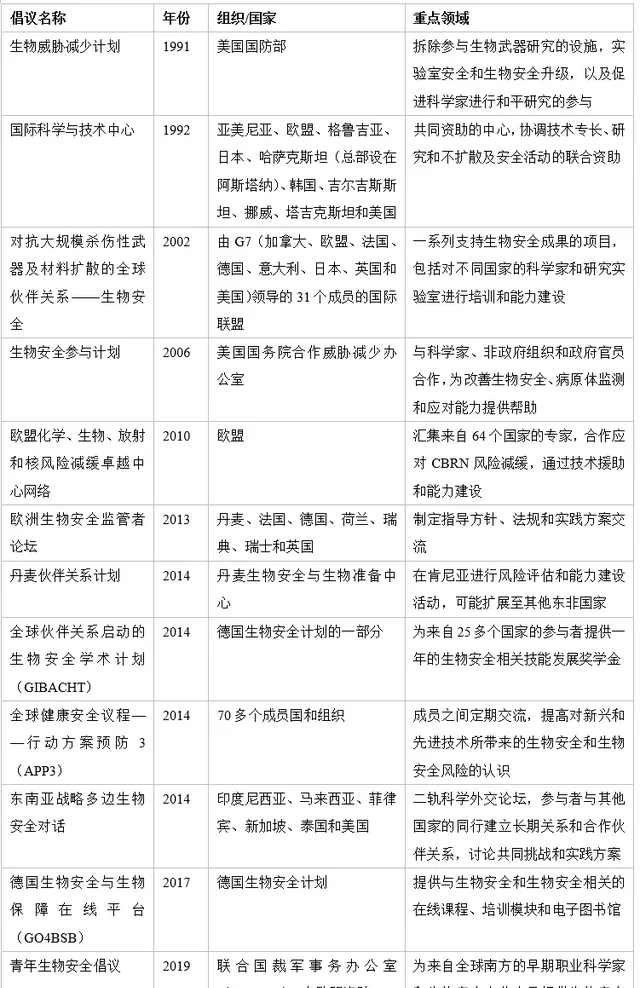

分布式生物安全倡議(Distributed biosecurity initiatives)透過多方參與和合作來增強生物安全和生物防護能力。 分布式生物安全倡議強調在全球範圍內,尤其是在非西方國家和年輕科學家中,促進共享創意、資源整合和能力建設。其核心理念是透過分散的代理權,鼓勵不同地區和背景的科學家、政策制定者和社區成員共同參與生物安全的治理和實踐。 歷史上,生物安全治理的主導權主要掌握在全球北方國家手中,形成了「西方國家向其他地區」(West to rest)的傳播模式,全球生物安全倡議主要由美國和歐洲國家主導(見本文最後部份的表1),資訊流動往往是單向的。然而,這種模式在資源和研究文化上存在顯著差異,導致生物安全的規範無法簡單地從一個國家「空降」到另一個國家。近年來,越來越多的來自全球南方的年輕科學家開始積極參與全球生物安全對話。例如,東南亞戰略多邊生物安全對話於2014年成立,其作為一種第二軌域機制,旨在檢測、減輕和應對生物安全風險。這一對話為區域合作提供了一個平台,促進了資訊、協定和檔的交流,並建立了一個共享的專家庫。此外,天津大學生物安全研究與戰略中心、約翰霍普金斯健康資訊安全中心和國際科學院聯盟的專家共同制定了【2021年天津生物安全準則】,並作為工作檔送出給【生物與毒素武器公約】(BWC)專家會議。

同時,西方主導的生物安全專案也正在積極適應日益擴大的科學實踐和權力動態變化。自2018年以來,多個組織如核威脅倡議的全球生物政策與專案團隊、聯合國裁軍事務辦公室(UNODA)、國際生物安全協會(IFBA)等,建立了協調的專案網絡,旨在與年輕科學家合作,推動負責任的生命科學實踐和創新。這些組織透過提供平台和資源,鼓勵年輕科學家參與生物安全的討論和決策;此外,2019年的「生物安全青年倡議」賦權了來自全球南方的年輕科學家,以參與未來生物安全和生物防護的制定。透過建立多方合作和共享創意的網絡,年輕科學家能夠在生物安全政策的制定中發揮更積極的作用,推動生物安全政策的多樣性和包容性。

建議:生物安全治理的未來方向

全球北方和南方的生物安全社區越來越認識到,生物安全治理需要更加關註生物創新組織、科學外交和分布式生物安全倡議。為延續這些新興趨勢,本文提出了一系列政策建議,以推動全球生物安全治理的有效發展。

首先,文章強調,全球生物經濟的可持續發展需要 包容性和監管創新 ,尤其是針對社會資金的多樣化來源和生物科學研究中新興的公私合作夥伴關系。為了應對生物技術的跨國性,生物安全及其相關的監管-倫理討論實際上已經成為公共外交的重要內容。政策制定者和監管者需要與廣泛的公眾互動,確保科學創新與自我治理機制之間的協調。

其次, 推行多軌域科學外交(multitrack science diplomacy) 的機制推動國際合作。這包括為科學外交和生物安全建立制度性的投資和支持平台,提供持續的互動和學習機會。這種機制不僅有助於辨識風險,還能促進新規範的接受,尤其是在跨國界的合作中縮小地緣政治的分歧。

再次,在 生物安全討論中納入新興利益相關者 ,推動跨學科和跨部門的對話。尤其是在新興的社會行為主體和技術專家的參與下,這類對話有助於在舊有和新興利益相關者之間建立共同體,從而推動合作和文化的融合,並為共同應對生物安全挑戰奠定基礎。

最後,在 大學科學教育中正式融入科學外交的培訓課程 ,特別是在研究生教育中。這種技能的培養對於新一代科學家至關重要,使其能夠在復雜的全球環境中有效傳達科學優先事項,並增強生物安全合規性。

附

表1 1991年以來全球主要的生物安全倡議

詞匯積累

Biosecurity

生物安全

Multitrack Science diplomacy

多軌域科學外交

Tacit diplomacy

隱性外交

Diplomatic acumen

外交敏銳度

譯者: 陳典,國政學人編譯員,浙江大學外國語學院國際組織與國際交流專業碩士生。

校對 | 丁偉航

審校 | 丁偉航

排版 | 張奕睿

本文為公益分享,服務於科研教學,不代表本平台觀點。如有疏漏,歡迎指正。