文 | 【中國科學報】記者 李晨陽

即便在頂尖名校,在著名科學家的實驗室裏,用當時最先進的儀器取得了成果,發表在領域最具影響力的期刊上,也可能需要經過10年甚至更加漫長的時間,才能得到其他人的認可。

盧慶彬第一次成為「少數派」,是在1999年。

那年他34歲,在被譽為「公立常春藤大學」的美國新澤西州立羅格斯大學從事博士後研究。他在物理學頂級期刊 Physical Review Letters(PRL) 和化學物理學期刊 Journal of Chemical Physics(JCP) 上各發表了一篇論文,然而當時,這兩篇論文給他招致的質疑,遠遠多過為他贏得的贊譽——假如真有贊譽的話。

起初,美國、法國、德國的科研同行都無法復現他的成果。2000年初他離開新澤西後,導師又僱用了兩名俄羅斯博士後重復這項工作,得到了同樣的實驗結果,並於2004年發表在 JCP 上。但這仍然無法平息眾議:為什麽只有你們一家實驗室做得出來?

來自同行的壓力,像籠罩在實驗室上方的一抹陰霾。最紮心的一幕發生在2006年,導師和美國約翰霍普金斯大學的一個知名團隊合作,又在 JCP 上發表了一篇論文,宣告否定了盧慶彬的發現。

那時沒人意識到,羅格斯大學有一台世界上獨一無二的器材,也因此觀測到了他人無從得見的現象。

盧慶彬

五味雜陳的一課

即便如此,回顧這段經歷時,盧慶彬仍然感到十分幸運:「我在正確的時間、正確的地點,做了一個正確的實驗。」

正是這個實驗,改變了他的整個學術生涯,衍生出他如今從事的3大研究方向。也讓他在後來的人生中,一次又一次地品嘗做一個「少數派」的滋味。

他的發現是這樣的:當存在水分子或氨分子等極性分子時,氟利昂的離解電子轉移(DET)反應增強了3萬倍。

在固相表面環境中,每產生100萬個氯負離子,大約只有一個可以被探測到,因此這項實驗對器材靈敏度的要求非常高。

在那個年代,全世界只有兩台儀器能達到這樣的靈敏度:一台在諾貝爾化學獎得主、加拿大多倫多大學約翰·波拉尼教授的實驗室裏,但90年代末這台儀器已經被拆掉了;而另一台,就是盧慶彬做實驗的那台。

由於涉及臭名昭著的臭氧層殺手——氟利昂,盧慶彬的論文釋出後引起了不少同行的關註,也由此引發了文章開頭那一連串學術紛爭。

直到2006年,南韓科學家用另一種實驗方法,證明他們觀測到了同樣的現象;2009年,曾師從諾貝爾化學獎得主格哈德·埃特爾的物理學家馬丁·沃爾夫帶領團隊做了一系列實驗,再次證實這種現象是真實存在的,並且氟利昂的DET反應水平確實非常高,爭議才逐漸平息。

此時距離盧慶彬開展那個令人驚奇的實驗,已經過去10年了。

這段經歷給盧慶彬上了一課:即便你在羅格斯大學這樣的老牌名校,在一個著名科學家的實驗室裏,用當時最先進的儀器取得了成果,發表在領域內最具影響力的期刊上,也可能需要經過10年甚至更加漫長的時間,才能得到其他人的認可。

在後來的時光中,他將時常復習這一課的感悟。

挑戰主流,一次又一次

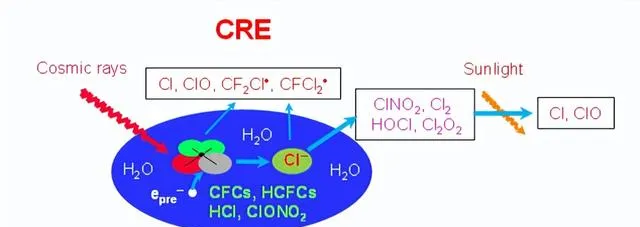

那10年間,盧慶彬沒有停下。他基於DET反應的發現,提出了解釋臭氧層破壞的宇宙射線軀使電子誘導反應(CRE)機制。

導致臭氧層破壞的宇宙射線軀使電子誘導反應(CRE)機制

傳統理論認為,氟利昂被釋放進大氣後,會在紫外線作用下分解產生氯原子,進而與臭氧分子反應,使臭氧分子分解成普通的氧氣分子——3位化學家憑借這一理論獲得了1995年諾貝爾化學獎。

但盧慶彬的CRE理論認為,分解氟利昂的關鍵因素不是紫外線,而是宇宙射線。由於宇宙射線受地球磁場和太陽活動影響,存在11年的周期,因此他預測南極上空臭氧層空洞的大小,也會表現出11年的周期性變化。

2001年8月,盧慶彬在 PRL 雜誌上發表了一篇在他看來意義重大的論文:【宇宙射線對大氣中氟氯烴解離和臭氧消耗的影響】。這篇論文被期刊編輯評為當期唯一的亮點(highlight)論文。美國物理學會配發了一篇焦點報道:【被宇宙射線燒毀的臭氧層】,文章後來被著名科普雜誌【科學美國人】轉載。

但評審人和編輯們的青睞並不足以為盧慶彬的學術生涯開啟綠燈。相反,由於提出了一個挑戰主流的學術觀點,他在「少數派」的路上越走越遠。

2004年初,盧慶彬入職加拿大滑鐵盧大學,並在3年後破格拿到了終身教職。關於氟利昂和臭氧層空洞的研究太過標新立異,無法為他爭取到科研經費,因此他主要透過飛秒生物學和飛秒醫學的研究工作申請專案支持。從大氣物理學到醫學,聽起來學科跨度很大,但基本原理依然圍繞他所擅長的分子離解電子轉移反應。

從2004年到2008年,盧慶彬陸續發表了一系列關於DET反應和CRE理論的論文。2009年, Physics Reports 雜誌邀請他撰寫一篇領域綜述文章。

就在寫作這篇文章的過程中,一個更加「離經叛道」的科學假設,從他的「直覺」中冒了出來:引起全球氣候變暖的罪魁禍首,會不會不是二氧化碳,而是氟利昂呢?

那個時候,氣候變遷領域的科學爭論遠比現在要多。關於地球是否在變暖,變暖源於自然現象還是人類活動,究竟是什麽物質導致了氣候變遷,科學家們眾說紛紜。

二氧化碳一直是最受關註的「嫌疑人」。政府間氣候變遷專業委員會(IPCC)認可的、最主流的氣候模型,也是基於二氧化碳理論構建的通用迴圈模型(GCMs)。但學術界一直存在爭議:GCMs模型是否已經過時了?

GCMs模型存在的主要問題之一,是它的方程式中包含許多可以調節的參數和一些未確定項。

物理學研究中,參數就像一把雙刃劍。適當引入參數可以幫助科學家解答一些過去難以突破的問題;但大量使用參數,特別是可調節的參數,則意味著人們可以透過操控這些參數,讓自己的理論和模型盡可能「符合」觀測。

天才科學家馮·諾依曼就曾這樣調侃參數:如果使用4個參數,他可以擬合一頭大象,只要用5個參數,他就可以讓大象的鼻子也扭動起來。

1953年,在兩位物理學大師恩裏科·費米與弗裏曼·戴森的世紀會晤中,費米還曾援引這段話對戴森的一項理論工作進行了批評——這些對話後來成了物理學研究方法論的經典之談。

在盧慶彬看來,過多的參數給科學家留下了「耍賴」的空間。

他統計了1850年—1970年的數據,得出的結論是:在氟利昂大量排放前,全球平均表面溫度與二氧化碳濃度之間的相關系數幾乎為零。但在1970年到2012年,全球平均表面溫度與以氟利昂為代表的鹵代烴溫室氣體總量之間的相關系數高達96%—97%,幾乎是完美的線性相依。

2015年,盧慶彬出版了一本專著:【臭氧空洞和氣候變遷的新理論和預測】,正式提出了氟利昂導致全球暖化的新理論。令他感到自豪的是,這是一個可以進行「零參數計算」的模型。

「我的1905年」

2021年10月,舉世矚目的諾貝爾物理學獎揭曉了。

兩位氣候學家——真鍋淑郎和克勞斯·哈塞爾曼憑借「地球氣候的物理建模,量化可變性並可靠地預測全球暖化」這項工作,分享了一半獎金。他們對氣候變遷的研究,正是基於GCMs模型。

得知這一訊息後,盧慶彬坐不住了:「我早已料到諾貝爾獎會頒給全球氣候變遷的相關研究。但我原本期待這個諾貝爾獎能向大眾證實我的工作,沒想到卻讓更多人更加相信二氧化碳就是罪魁禍首。」

自從2015年那部專著後,盧慶彬已經有6年沒有在這個領域發表過任何論文了。現在,他覺得自己不能再這樣「佛系」下去。

他先是仔細閱讀了瑞典皇家科學院同期釋出的【科普背景】檔,特別是最後的總結段:「地球正在變暖嗎?是的。原因是大氣中溫室氣體的增加嗎?是的。變暖的原因不可能完全是自然因素嗎?不可能。人類的排放是氣溫升高的原因嗎?是的。」

在盧慶彬看來,不管有意還是無意,這份檔顯然回避了一個關鍵問題:究竟是哪種氣體導致了全球暖化?

之後他又查閱了IPCC釋出的報告:【氣候變遷2021:自然科學基礎】。其中一張圖片引起他極大的興趣。這張大氣層中氣溫上升的分布圖,與盧慶彬腦海中深深印刻著的另一張圖重合了:曾在2001年那篇 PRL 論文中發表過的,大氣層中氟利昂的分布圖。

借助兩張圖片碰撞出的靈感,盧慶彬在兩個月內完成了一篇新的論文,於2022年7月發表在美國物理聯合會【AIP進展】上。這篇論文的結論,你可能也在新聞中看到過——「發現熱帶地區存在全季節臭氧洞,比南極上空臭氧洞大7倍」。

2022年8月,另一篇論文發表在【大氣】( Atmosphere )雜誌上,提供了氟利昂影響全球氣候變遷的新證據。

巨大壓力下的盧慶彬,繼續馬不停蹄地工作。

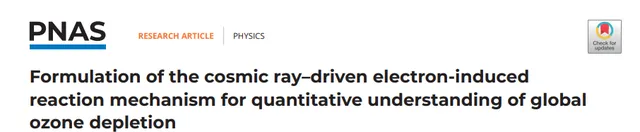

2023年6月,他以唯一作者的身份在【美國科學院院刊】( PNAS )上發表了一篇論文,首次實作了對全球臭氧破壞量的無參數量化測算,並且進一步驗證了熱帶地區上空臭氧洞的發現。

在這篇文章中,他推匯出一個簡潔的定量公式來計算大氣中導致臭氧破壞的氯原子濃度。匿名審稿人這樣評價這篇論文:「This work is a tour de force(這項工作是一個傑作)」。

緊接著,2023年7月,盧慶彬在【大氣】又發表了一篇論文,綜合6大觀測數據對氣候模型以及輻射力進行關鍵性評估。而他的第二本專著也已經簽約。

至此,盧慶彬在自己最重視的兩大研究領域——氟利昂與全球氣候變遷的關系、氟利昂與臭氧層空洞的關系——中,都實作了零參數的完全定量化模型。

在抵達這個目標前,他足足跋涉了24年,而真正取得突破的步伐非常密集——幾篇重要論文都發表在大約一年的時間內。

「無論別人怎麽看,對我來說,這就是我的1905年。」他對【中國科學報】說。

盧慶彬的學術偶像是愛因斯坦,熟讀他各個版本的傳記。1905年,年僅26歲的愛因斯坦相繼發表了有關量子理論、狹義相對論和布朗運動等方面的5篇論文,這一年也因此被稱為「奇跡年」。

但盡管盧慶彬對自己的學術成果「非常自信」,不被認可的孤獨依然如影隨形。

地球黑體輻射強度譜和測量/模擬的大氣透射譜:氟利昂與臭氧的強紅外吸收峰正好落在幾乎透明的波長8-13微米大氣視窗裏。盧慶彬認為這顯示氟利昂是影響氣候變遷的最重要溫室效應氣體。

房間裏的大象

過去幾十年間,盧慶彬的學術生涯仿佛分裂成了雙線敘事:一方面,他求學和就職的高校、發表論文的平台,都足夠主流,甚至足夠「高級」;而另一方面,他的名字和他的學說,依舊被困在某種「沈默的螺旋」中。

來自同行的質疑和反對早已不稀奇了,更讓他尷尬和困擾的,是某種近乎默契的「無視」。

他曾經基於研究結論提出過一些預言,包括臭氧層空洞大小會表現出11年的周期性變化,以及臭氧層的恢復會首先出現在南極上空,然後才是熱帶地區——這與傳統光化學理論的預測恰恰相反。

隨著時間發展,這兩個預言都得到了一定程度的證實。甚至當初反對過他的學者也發表了相似結論的論文,但這些論文的參照部份都很「巧妙」地避開了盧慶彬的著作。就像那句著名的英文諺語——「房間裏的大象」(Elephant in the room)——如此顯而易見,卻又諱莫如深。

在小領域裏,盧慶彬的名字幾乎成了「典故」。就在不久前,一名美國學者在網誌中吐槽別人反對自己的學術觀點,「就像他們反對盧慶彬的發現一樣」「批評者參照的細節實際上支持了盧慶彬的發現」……

不過近年來,盧慶彬的CRE理論開始逐漸出現在解析臭氧洞形成的主流新聞報道甚至國際大獎的相關介紹中,這讓他感到了一絲破冰的訊息。

2023年底,他回到中國,在西湖大學、上海交通大學、福州大學、北京交通大學做了一系列學術報告。很多人都被熱帶地區臭氧空洞的新聞吸引而來,又帶著對全球氣候變遷學術爭議的驚訝和思考離開。

盧慶彬在西湖大學做西湖名師論壇報告時,主持人是王鴻飛教授。在他看來,盧慶彬關於臭氧層方面的研究,已經被越來越多的證據驗證,「應該問題不大」。而關於氣候變遷方面的學術觀點,則著實顛覆了他的認知。

「盧教授的學說顯然是屬於‘少數派’了。但學術界的好處就在於,只要你能用科學的語言、科學的方法自圓其說,總還是能發表出不同觀點的論文,也總有人願意聽你的觀點。」說到這裏,王鴻飛笑道,「當然,終身教職也幫了他大忙,他至少不會因為研究的方向過於‘非主流’,而丟掉工作。」

上海交通大學長聘教軌副教授嚴暢,則是另一位聽過盧慶彬報告的學者。

「我們當然歡迎學術上的少數派!」他對【中國科學報】說,「學術報告的功能就是分享和交流,我們不會把聽到的任何東西當作定論,但也不會輕易把不同觀點拒之門外。」

他承認,與之前聽到的大多數學術報告不同,這場報告涉及的問題可以說是極其復雜。現場師生大都表現得很感興趣,但也對新奇的理論保持著開放與懷疑的科學態度。

「著名天文學家卡爾薩根曾說過一句話:非同尋常的觀點需要有非同尋常的證據。」嚴暢說,「盧教授的科學觀點在非主流的位置上已經站了很久。他的學術觀點是否正確,時間終將會給出答案——臭氧層空洞和氣候變遷的真實走向,就是最有力的證據。」

盡管做了很久「房間裏的大象」,盧慶彬始終認為自己是幸運的。他遭受過冷遇,也感受過善意,有人對「大象」避而不談,也有人給「大象」送來糖果。

他申請到的第一筆科研資助是加拿大衛生研究院的高級研究員資助。這個專案主要支持人類健康方面的研究。有趣的是,加拿大衛生研究院給盧慶彬開具的報告書這樣寫道:「這名候選人顯然是一名能力極強的科學家,在臭氧層物理學方向做重要的研究工作」,因此盡管他「沒有做任何健康方面的工作」,委員會也給他打出了非醫學學位類別(non-MD, PhD)候選人第一名的評分。

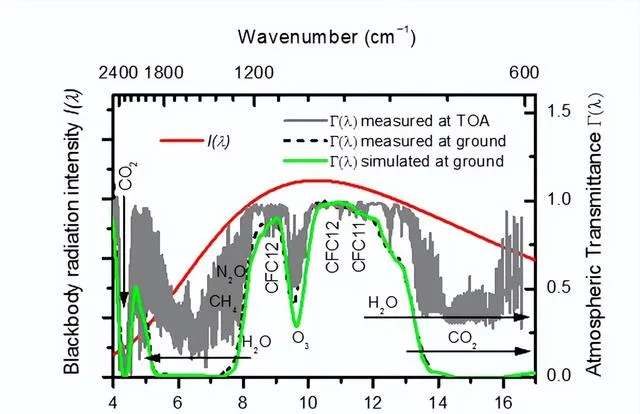

2006年,加拿大自然科學與工程研究委員會給盧慶彬開具的研究專案專家評審報告書這樣寫道:「我現在明白了為什麽大約一年半前在(埃及)開羅大學召開的一次國際會議上,我聽到因飛秒化學貢獻而獲得諾貝爾化學獎的澤韋爾教授公開贊揚他的同事盧博士作為一名頂級科學家的能力和才華, 我現在終於知道盧博士是誰了。」澤韋爾 是盧慶彬在加州理工學院做博士後時的導師,他的評價對盧慶彬後來的職業生涯起到了非常關鍵的幫助。

NSERC給盧慶彬的評審報告書

每當感到孤獨和不被支持的時候,盧慶彬總會想起那些默默信任著自己的人們。

盧慶彬的父親是一個基層幹部,雖說不是什麽大人物,卻終生懷抱某種理想主義。他盼望著兒子能為這個世界做出一份貢獻。

2001年8月2日下午5點,美國物理學會釋出了「宇宙射線燒毀臭氧層」的相關新聞,當天晚上,他父親便病逝了。盧慶彬始終不知道父親有沒有看到這條新聞。但他隱隱覺得,父親在很糟糕的身體狀態下堅持了兩年,或許就是在等待那一刻。

另一位讓他難以忘懷的人,是在福州大學讀碩士時的導師高懷蓉。導師去世後的某一年,盧慶彬回國時拜訪了她的故居。跟隨導師的女兒,走進導師生前的臥室,他看到了永生難忘的一幕。

高老師曾伏案工作的書桌上,鋪著一塊透明玻璃板,潔凈的玻璃下單獨壓著一張小小的紙條,用娟秀的手書寫著「盧慶彬」三個字。

她一直相信這個學生能做出一番事業,一直帶著這份期待,直到離開這個世界。

想到這裏,盧慶彬淚流滿面。

也許在任何一個領域做「少數派」都不會容易。但好在總有一些東西,支撐著「少數派」們走到現在。

相關材料:

1. https://doi.org/10.1063/1.479613

2. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.078501

3. https://doi.org/10.1016/j.physrep.2009.12.002

4. https://doi.org/10.1063/5.0094629

5. https://doi.org/10.3390/atmos13091419

6. https://doi.org/10.1073/pnas.2303048120

7. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/popular-information/

8. https://doi.org/10.1038/427297a