(本文作者趙偉,國金證券首席經濟學家)

當「Higher for Longer」敘事遇上2024年總統選舉,美聯儲需要權衡的不只是經濟領域的增長、通脹和金融風險問題,還要加上政治維度。2023年底以來,鮑威爾的「意外」轉向和偏鴿的政策立場是否是對政治的一種「媾和」?2024年美聯儲會「提前」降息嗎?拜登與杜林普的較量,美聯儲能否「置身事外」?

(一)內嵌於政府的獨立性:大選年,美聯儲更傾向於寬松嗎?證據不充分,需具體分析

法律意義上,美聯儲僅對國會負責。但美聯儲不是在「政治真空」中做決策,白宮對美聯儲的影響是客觀存在的,例如透過提名美聯儲主席或FOMC成員的方式。但退一步說,美聯儲政策的有效性也依賴於財政等政策的協同。按照伯南克的描述,美聯儲的獨立性是一種「內嵌於政府的獨立性」[1]。

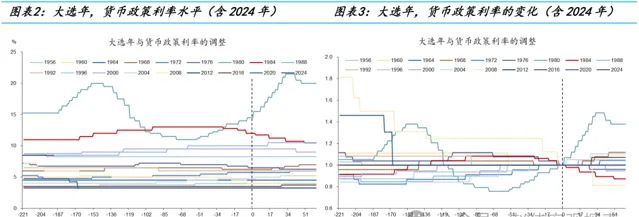

大選年美聯儲政策是否存在「寬松主義」傾向?經驗並不支持這一「常識」。在1955年以來的17個大選年份中,美聯儲貨幣政策利率有升有降。與常識相悖的是,無論從加息與降息的頻次看,還是從寬松與緊縮的次數看,大選年美聯儲政策甚至存在「緊縮主義」傾向。與非大選年相比,大選年似乎也並沒有什麽不一樣。所以,是否為「大選年」或並非判斷美聯儲貨幣政策立場的有效解釋變量:

第一,大選年美聯儲加息的次數多於降息的次數。在17個大選年份中,美聯儲共計加息66次,降息39次,比值1.7;以1980年為界,分兩個時間段而言,在1980年之前的6個大選年中,共計加息12次,降息10次,比值1.2;1980年之後的11個大選年中,加息54次,降息29次,比值1.9;

第二,17個大選年中,貨幣政策利率上行的頻次多於下行,但1980年以來兩者相等。比較大選年年初和11月大選前的利率,上行為緊縮,下行為寬松,不變為中性。在17個大選年中,貨幣政策立場寬松、緊縮和中性的頻次分別為7次、8次和2次,1980年之前為2次、3次和1次,1980年後為5次、5次和1次;

第三,在1955年以來的全樣本中,大選年與非大選年都存在「緊縮主義」傾向。非大選年加息與降息的次數共計131次和117次,貨幣政策立場寬松、緊縮和中性的頻次為17次、22次和13次。並且,1980年以來,非大選年的「寬松傾向」更為顯著,加息和降息的次數分別為48次和73次;寬松和緊縮的年數計數分別為13次和11次。

在既定的政策方向上,美聯儲確有可能面臨「擇時」的政治約束,即在經濟邏輯不成立的情況下,美聯儲會盡可能地避免在大選投票(11月)前後突然轉向,例如2016年12月加息就是一次「被推遲的加息」。在2008年大危機之後的正常化周期中,美聯儲於2015年12月開啟加息周期,但遲至2016年12月才第二次加息,主要原因是外部環境的不確定性。在2016年11月例會中(大選前6天),時任紐約聯儲行長達德利(Dudley)就反對加息。他表示,這樣做會給人一種不必要的緊迫感。當然,如果已經轉向,大選的擾動就極為次要了。歷史上,11月投票前後進一步寬松或緊縮的案例都不勝列舉。

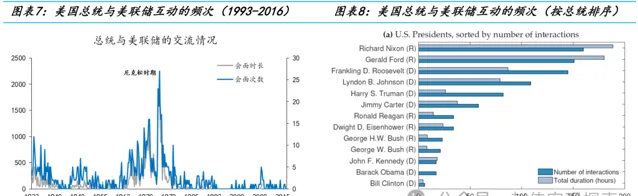

所以,白宮對美聯儲政策的影響雖不能說忽略不計,但也不宜被誇大。格林斯潘以來,白宮與美聯儲在「距離產生美」方面形成了默契。學術界常用白宮與美聯儲的「互動」來刻畫美聯儲的政治壓力。根據美國總統的日程安排(Drechsel,2024),可知1933年富蘭古連·羅斯福上任至2016年的奧巴馬任期結束期間,總統與聯儲官員共有800多次互動的記錄,每次互動的平均時間53分鐘,36%是1對1,92%是與美聯儲主席進行。從頻率分布上看,美聯儲的政治壓力在20世紀70年代達到峰值(尼克遜和福特任期),例如尼克遜總統與美聯儲官員進行了160次互動,而克林頓時代總共只有6次。

美聯儲獨立性的增強起源於「大滯脹」時代的教訓。學術研究認為[2],在當時的政治與財政主導的環境下,失去獨立性的美聯儲對通脹的持續性負有不可推卸的責任。1972年,在位的尼克遜總統尋求連任,便向美聯儲主席伯恩斯施壓,要求並成功迫使其降息,為1973年「第一次石油危機」之後的大通脹奠定了寬松的貨幣環境。

80年代中期以來,也並不能將大選年美聯儲的寬松行為純粹歸因於政治影響。大選年政治與政策不確定性地擡升是客觀存在的,這一不確定性必然會增加經濟的不確定性、加劇金融市場的震蕩,從而要求美聯儲政策做出反應。美國的經驗是,在政治極化和候選人勢均力敵的狀況下,經濟政策不確定指數(EPU)會上升了28%。

(二)貨幣政策的分配效應:後危機時代,美聯儲奉行「寬松主義」的空間和經濟學邏輯

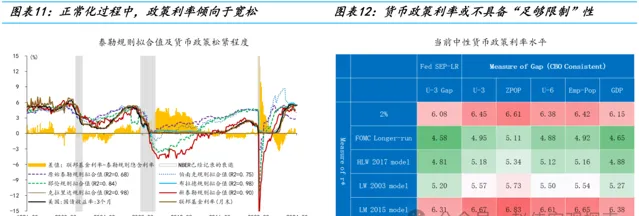

即使不是政治原因,也不可否認美聯儲的「寬松主義」傾向也是客觀存在的。無論從政策利率的趨勢、相對於中性利率的水平,還是從「落後於曲線」的程度上看,美聯儲貨幣政策似乎都有一種「寬松主義」(accommodation)傾向。這不同於馬丁-沃爾克-格林斯潘傳統——「逆風而行」(lean against the wind)。基於泰勒規則擬合得到的中性利率水平可知,在大衰退以來兩次利率正常化行程中,貨幣政策利率都偏低,尤其是上一次(2015-2018年加息周期),本次的「限制性水平」也有限。

菲利普斯曲線的平坦化使通脹成為貨幣政策的軟約束,這為寬松主義開啟了空間,也切實有助於改善收入分配。20世紀70年代中期以來,美國貧富分化問題日漸突出,其原因主要是結構性的——技能偏好性技術進步、經濟的全球化和金融化、市場集中度和企業議價能力的提升、數碼經濟的「贏家通吃」特征等。

長期以來,美聯儲政策目標並未明確包含分配的維度,但越來越多的證據顯示,分配格局的惡化卻直接影響到「物價穩定」和「最大就業」目標的實作,因為貧富分化是導致經濟長期停滯、壓抑自然利率 和物價水平的重要原因。所以,如何更好的調節收入分配已經成為美聯儲貨幣政策的題中之意(Powell,2021)。

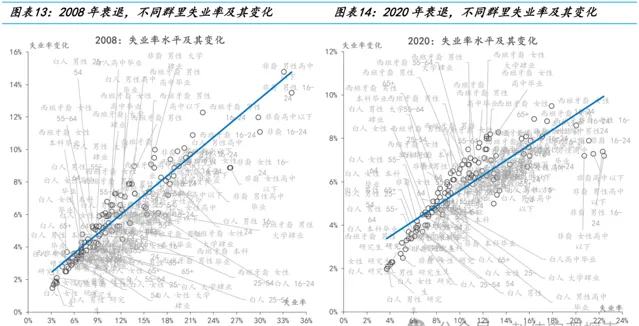

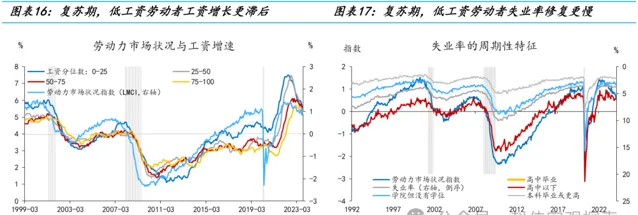

經濟周期的一個特征事實是,不同群體在經濟衰退中受到的負面影響和在經濟繁榮中獲得的收益有較大差異。一般而言,弱勢群體具有高Beta特征,在經濟衰退中受到的負面沖擊更顯著,卻只能在經濟繁榮持續一段時間後才能收益。2008年大危機之後,非裔群體的失業率上升明顯高於其他族裔,其中,「非裔/男性/高中以下」群體的失業率增加了14.8個百分點,峰值時失業率高達33.10%。2020衰退期間,西班牙裔失業率上升振幅最大,其中,「西班牙裔/女性/16-24歲」群體的失業率上升了9.5個百分點,峰值時失業率達到了17.9%。弱勢群體與優勢群體失業率的差距幾乎在每一次經濟衰退中都會擴大。

貨幣政策天然具有分配效果[3]。因為,不同群體的收入結構有明顯差異,而不同收入來源具有不同的周期敏感性和利率敏感性。一方面,收入水平越低,勞動收入占比越高,資本利得收入占比越低;另一方面,與之相對應,財富水平越高,權益和固定收益類資產占比越高,住房資產占比越低。40多年來,中低收入者的真實薪金水平基本處於停滯,甚至是下降狀態,他們也很少能從美國繁榮的資本市場中獲益;反之,高收入人群不僅薪金漲幅可觀,同時還能從資本市場獲得更多資本利得收益。即使是大衰退時代,由於量化寬松政策帶來了資本市場大繁榮,富裕階層也是受益者(邁恩和蘇非,【債居時代】)。預防再次出現大蕭條或「日本式」通縮的貨幣政策間接加劇了貧富分化,進而壓縮了貨幣政策空間。

貧富分化主要是在經濟波動中實作的,尤其是在經濟衰退時期。實證研究表明,在經濟衰退中,最富有家庭的總失業成本相當於一生消費的2%,而低收入家庭的這一比例高達5%(Krueger et al.,2016)。所以,降低經濟衰退程度和頻率的貨幣政策策略可能會降低經濟不平等(Feiveson et al., 2020),反之則有助於降低貨幣政策面臨「零利率下限」約束的風險。美聯儲2020年修訂的新貨幣政策框架就考慮到了貨幣政策的分配效應。如果考慮新貨幣政策框架,美聯儲奉行「寬松主義」的經濟邏輯也是充分的。

(三)這次有何不同?通脹仍是降息的主要矛盾,過於寬松的金融條件或增強再通脹風險

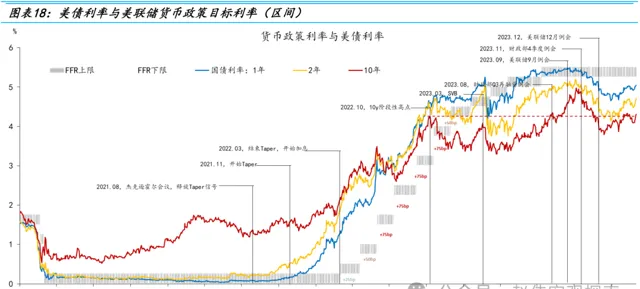

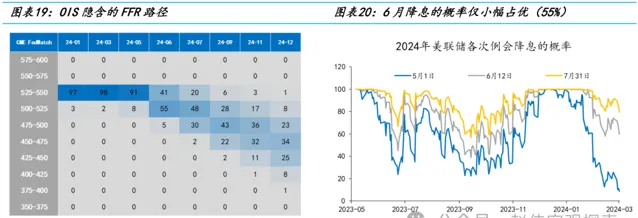

2024年初以來,期貨市場逐步修正對美聯儲2024全年降息的預期——從最激進的6次下修至3次左右(若考慮概率,期望值小於3次),10年美債利率隨之從最低的3.8%以下上行至最高的4.35%,再次回到2022年10月和2023年8月中旬的位置。4.3%的10年美債利率可以被認為是今年上半年的一個中樞位置,上下震蕩區間20-30bp。短期內,考慮美國通脹、增長和日央行正常化問題,我們傾向於認為10年美債利率將位於中樞以上區間震蕩,4.4%以上可被視為超調部份——4.4%對應全年2次降息。

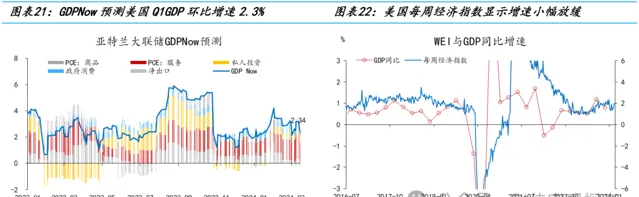

開年以來,美國經濟數據強弱不一,但與整體CPI通脹相關性更高的部份或已確認景氣上行。亞特蘭大聯儲GDPNow預測,美國1季度GDP增速(環比折年)為2.3%,每周經濟指數開年以來中樞小幅下行,但仍顯示經濟有韌性。

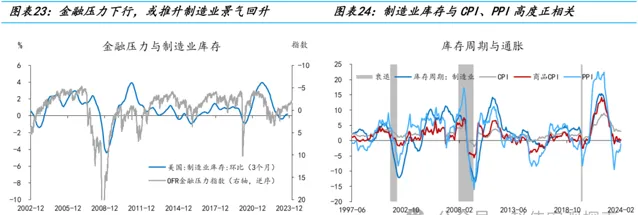

我們曾強調海外補庫周期的啟動和全球貿易景氣改善的機會。美國或扮演「領頭羊」的角色。一方面,2022年下半年至2023年底,美國制造業經歷了一個較為完整、甚至是延長的去庫存周期,2023年下半年處於磨底狀態;另一方面,制造業景氣度與金融條件高度相關,且後者是前者的邏輯因。受益於2023年底金融條件的改善,制造業景氣的擡升或強於預期(2月美國ISM制造業PMI回呼至47.8,預期49.5[4])。

但是,制造業庫存同比與PPI、商品CPI、CPI同比的相關系數分別為0.71、0.69和0.64。與2023年「去通脹」不同的是,當經濟執行的邏輯切換到需求主導區間,美聯儲政策也將陷入「兩難全」的境地。

開年以來,美國「去通脹」行程慢於預期,CPI通脹已經連續兩個月超預期。從3個月和6個月環比折年看,CPI或核心CPI均面臨一定的反彈壓力。結構上看,原油是整體CPI反彈的主要動力,考慮到低基數效應,今年3-4月或進一步向上拉動CPI同比。核心通脹同比下行的趨勢仍在延續,但已經放緩,主要原因是租金仍主導核心通脹的趨勢,但非租金核心服務通脹的反彈已經形成對沖。從房價與租金的滯後關系看,租金通脹或在8月前後見底反彈(彈性或弱於房價)。基於核心通脹的環境,在此之前降息的條件或更為充分。

綜合而言,透過對二戰結束以來大選年美聯儲行為的分析,報告認為,沃爾克時代伊始,美聯儲的政策獨立性和透明度明顯增強,白宮對美聯儲的幹預明顯弱化,雙方逐漸認同了這種「距離之美」。比較而言,經濟、金融在美聯儲決策中占主導地位。在既定的貨幣寬松或緊縮周期中,以大選為代表的政治事件確有可能影響美聯儲決策的節奏。

2024年,適時降息仍是美聯儲政策的基準假設。綜合考慮經濟與政治因素,若不考慮突發事件,6月或7月首次降息或是美聯儲的最優選擇,全年降息2-3次。但這並不是沒有條件的,過度寬松的金融條件將增加後續通脹的不確定性,進而壓縮美聯儲降息的空間。實際操作中,上半年需關註原油和超級核心服務通脹,下半年需關註租金通脹,需預防階段性的再通脹交易和10年美債利率向上超調。

[1] 參考伯南克:【行動的勇氣】,原文「政府內部的獨立」。

[2] Drechsel, 2024. Estimating the Effects of Political Pressure on the Fed: A Narrative Approach with New Data, CEPR Discussion Paper No. 18612. Baker et al., 2020. Elections, Political Polarization, and Economic Uncertainty, NBER WP.

[3]Feiveson et al., 2020. Distributional Considerations for Monetary Policy Strategy, Finance and Economics Discussion Series2020-073. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System.

[4] 參見報告:【美國大選,杜林普的「八十一難」!】(2024年3月3日,海外高頻跟蹤部份)。

風險提示

1、地緣政治沖突升級。俄烏沖突尚未終結,巴以沖突又起波瀾。地緣政治沖突或加劇原油價格波動,擾亂全球「去通脹」行程和「軟著陸」預期。

2、美聯儲上調長期中性利率水平。美聯儲經濟預測摘要顯示長期中性利率為2.5%,但點陣圖的分布已經開始右移,且僅需2位成員上修就能改變中位數估計。

3、金融條件邊際收縮。2023年10月以來,隨著10y美債利率的大幅下行,金融條件大幅放寬,但近期經濟與通脹形式的變化,或引起金融條件邊際收緊。

(本文作者趙偉,國金證券首席經濟學家)

本文僅代表作者觀點。