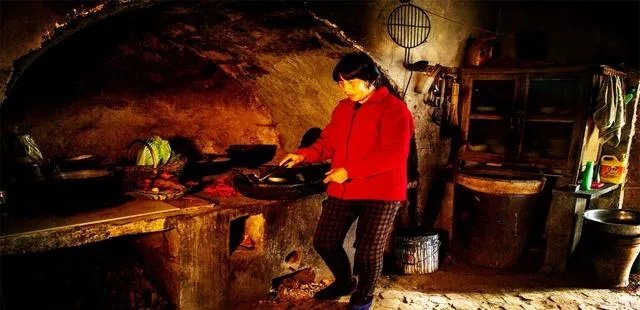

小時候,娘是我們嘴裏的飯菜,身上的衣服,手裏的傘,黑夜裏的煤油燈,委屈時的小手帕,長大後,娘是怕我們背上的包袱,是怕我們攤上的麻煩,是春節前,望穿秋水的目光,而今啊,娘是一張照片,是清明雨中飛舞的紙蝴蝶,是不敢想起的愧疚,是藏在一首詩裏的疼痛,更是我們永遠無法抵達的故鄉。自我有了記憶,母親就與竈房,與煙火聯系在了一起。竈房是鄉村生活的恒久風景,它和那些粗糙幹裂的手掌,那些因煙熏火燎而迎風流淚的眼睛,共同構成了農家生活最本質的背景,掩映著日出而作,日落而息的春夏秋冬,有了竈房,就有了安寧和溫飽,就有了繁衍和生存。

昔日的鄉村,莊稼人生火做飯都用竈房。這簡陋的竈房,是歲月裏抹不掉的記憶,也是娘的影子。我家的竈房在院子的東墻邊,清晨的第一縷陽光升起的時候,娘已在莊稼地裏耕作了。忙過一陣子農活,太陽升到了東山頭,娘收拾農具開始回家做早飯。一回到家,娘就走進竈房,她的影子便在東墻邊的竈房裏晃動起來。我家的竈房很簡易,用土磚砌成,竈台表面用水泥提漿抹勻,光亮平滑。土竈上坐一口鐵鍋,對側堆放著生火的稻草、豆稭、棉柴、樹葉、枯草等柴火,隨季節變化輪番塞進竈房。娘從莊稼地裏回來,在水盆裏洗幹凈手,顧不得歇上一會兒,就在竈房內生起了火,我清楚地記得,家裏有一個大大的竈房,裏面鑲嵌著一口大大的鐵鍋。

老娘忙碌之時,身影總是被白熾燈映照著,在墻壁上晃來晃去。她在竈前煮東西的時候,便把我放在廚房門口的一張小小的矮凳上。我坐在那兒,托著腮看竈下熊熊的火,把整間廚房照得通紅,而母親瘦削的臉,也淡淡地染上一層美麗的紅暈。此刻母子倆都沒有說話,只有食物的香味,兀自在小小的空間裏靜靜地回旋。竈膛裏又攢動出火苗來,我家煙囪升起快樂的炊煙,縷縷炊煙逐漸升上了天際。上學的時候,我家的早飯特簡單,幾個麥粑和稀飯,還有一碗泡菜。上完早課我一回到家,就看到娘不知疲勞的身影。娘從竈房把早飯端過來,我家的竈房簡易,早飯也簡樸,娘的影子卻很溫暖,每當站在高處,看到從我家煙囪裏,跑出來的炊煙悠悠出現在眼前,我心中就感到無限快樂。

日頭當午,空氣裏彌散著淡淡的焦糊味,娘又用土竈做午飯了。在鄉下,娘在田園裏播撒著青春,鬥大的字不識得幾個,說出的話句句都是經典,每天穿梭在田間地頭,用腳步丈量著土壤的墑情,想家的時候,裊裊炊煙,在母親的勞作中向外飄飛,歲月裏的日子簡樸,我吃著娘在簡陋的竈房裏烹煮的飯,一天天快樂地生活和成長,頗感溫馨和愜意。那天我嘴饞,娘好像早就知道我的心思,就用節省下來的錢,變著法兒給我做可口的飯。

迎著暖陽從村口跑回家,我看見娘正在竈房做午飯,竈膛裏柴火「劈裏啪啦」地響,鐵鍋裏冒出香噴噴的氣味來,我瞥了一眼就開心地笑起來,娘給我做油炸粑吃,油炸粑花錢不多,娘卻能做出美味來。當時的條件相當艱苦,娘總是想盡辦法改善生活。可是巧婦難為無米之炊,她無非是在玉米餅中,加點白菜或綠豆做成的餡兒,或是偶爾炒個糖豆,蒸個花卷。娘為了哄我多吃一些,便帶我做一些小遊戲。現在回想起來,玉米餅如何下咽似乎已經記不起來了,而留在記憶深處的則是那繚繞在竈房裏無法割舍的濃濃親情。

那時候,鄉下的各家各戶,幾乎都有一個竈房,有一個煙囪通向屋頂。每當在野外割草或是放學回來,老遠就會看到炊煙從村子裏,一座座青灰色或紅色的瓦房間裊裊升起。每當炊煙升起時,就會看見田埂上,許多荷鋤歸來的人們,朝著各自熟悉的那道炊煙走去,疲憊的腳步顯得格外輕快。對於孩童們來說,我們熟悉村子裏的每一座房子,也熟悉每一個煙囪,每一道炊煙。透過炊煙,我們可以知道是誰家的娘在做飯;透過炊煙,我們可以親吻四處飄逸的飯香,咂巴著口水,生出對生活的眷戀和向往;透過炊煙,我們還可以懂得父親的汗水怎樣瘦了自己的筋骨,肥了田間的谷穗。竈房和煙火就是鄉下人的日子,是鄉情濃聚成的一道優美獨特的風景線,也是鄉親們生活的希冀和靈魂。

日子一天天往前走,娘在莊稼地裏勞作,竈房還是娘的舞台。娘在竈房裏生火燒水,煮粥和蒸粑,艱苦的生活中總有娘透過艱辛勞作,帶給我的幸福和快樂。我童年的歲月簡樸又溫暖,想起家鄉的竈房,就想起了娘。這簡陋的竈房是鄉土裏的文字,是通俗的鄉音,更是故土的一縷縷情思,化作一行行熱淚,溫暖地掛在兩腮。苦水裏泡老的我的親娘,一輩子沒離開三尺竈台。刀、勺、鏟,切、搟、包,娘是人間煙火的主宰,嘗盡歲月的鹹淡生澀,只為兒女苦盡甘來。

前鍋裏蒸的,後鍋裏炒的,全是沒有計算的愛。外面的精彩人生的豪邁,似乎永遠與她無涉,老娘不知道母親節,兒女就是她的整個世界,數不清的霜晨雪夜,我們還在夢鄉徘徊。娘一手端著油燈,一手捂著燈苗,輕輕地從堂屋走向竈房。土墻上映著微駝的背影,炊煙喚醒天邊的雲彩。在我看來,煙火的味道也就是老娘的味道,它是母性的,緩緩上升,維系著整個村莊,也承載著村莊沈甸甸的希望和淌不幹的汗水。所以有村莊就有人家,有人家就有竈房,有竈房就有喜怒哀樂裏的一日三餐,一家人守著一縷香噴噴的煙火,就是守著一份幸福,一份滿足。

當我們循著她的指引,背著行囊遠走千裏之外,在不同的地方展開光亮,老家的煙火從此散開,忽一日兒女殊途同歸,我的娘尤如喜從天來。竈房依然是她的主場,用拿手絕活做一桌好菜,把親生骨肉當稀客款待,竈火映襯著她的笑與淚花,蒸煮交響曲炒出的節拍。那是娘最美的肖像,無需美顏也泛光溢彩,當娘最後一次把油燈吹滅,歲月隨後把娘吹滅。娘走了,走的很急,撇下屬於她的竈房,活色生香的暑往寒來。

一天天一年年,日子就在竈房裏老娘的忙碌身影中流走了,我們也像小鳥一樣展翅高飛,背井離鄉,可是老娘卻怎麽也不願意,離開她居住的老屋,每次去看她,她總是蹲在竈房的竈台前,默默地給我們做飯做菜。生火以後,火勢不夠猛,她便用一根長長的吹管,對著竈下的柴火呼呼地吹氣,火星子在竈下狂亂地飛舞。火勢夠猛後,老娘便在竈房裏以親情為味精,為她的兒子兒孫們做豐盛的飯食。廚房狹小而局促,我常常被煙氣嗆得呼吸困難,可是在煙氣繚繞中,掌勺的老娘,那張汗水淋漓的臉上,總是隱隱地含著笑意。

老娘的煙火,是不一樣的煙火,也是獨一無二的味道。每當一家人圍坐在一起,吃上一頓老娘做的飯,我會萌生一種自信,一種滿足,那就是在生活這條路上,我會很知足地工作與生活,不會再有饑餓感,會讓一切都簡單,平糊從容。整體廚房,智能竈具,早已切換了老娘的年代,有老娘的日子月亮是圓的,如今娘已化作一輪彎月,照耀著另一片海,老娘用竈房譜成的節律,如影隨形韻同天籟,困頓時為我療傷,奮起時蕩我情懷。(王仕彬)