文 | 追問nextquestion

我們可以用三棱鏡分辨光線,用音調分辨聲音,但氣味的世界過於復雜私密,肯定很難用技術或特征來進行區分吧?出人意料,並非如此。

玫瑰花香和樟腦氣味之間相距幾何?花香與煙味是否相互垂直? 「氣味空間」的幾何形狀是否符合歐幾裏得原理,是否遵循數學老師在無數高中黑板上寫下的線條、形狀和角度規則? 對許多人來說,這些問題是毫無意義的無稽之談。畢竟,幾何學是一種看得見摸得著的邏輯科學;是從明確的公理中得出無可辯駁的結論。而氣味卻是那樣模糊不清、虛無縹緲。公眾普遍認為,嗅覺是一種遲鈍而無形的感官,這種觀點最早可追溯到柏拉圖。即使作為一名嗅覺研究者,我也不得不承認,有時也會覺得自己是在研究感官系統中的冥王星——一個在詭異軌域上執行的朦朧又奇怪的冰球。

然而近年來,情況發生了巨大的變化。「氣味的幾何學」已成為一門新興學科,而要理解這門學科則需要神經科學家、精通數學的理論家和人工智能專家的共同努力。 雖然我們不善於透過直覺厘清大腦是如何執行辨色和識味等功能的,但機器提供了一條外在分析大腦內部功能的潛在途徑,並且具備一定的嚴謹性。 我們可以訓練機器模仿人類在感知任務上的表現,並可以獲取機器在此過程中使用的內部表征——即抽象空間和座標系,其中承載著難以言喻的思想。

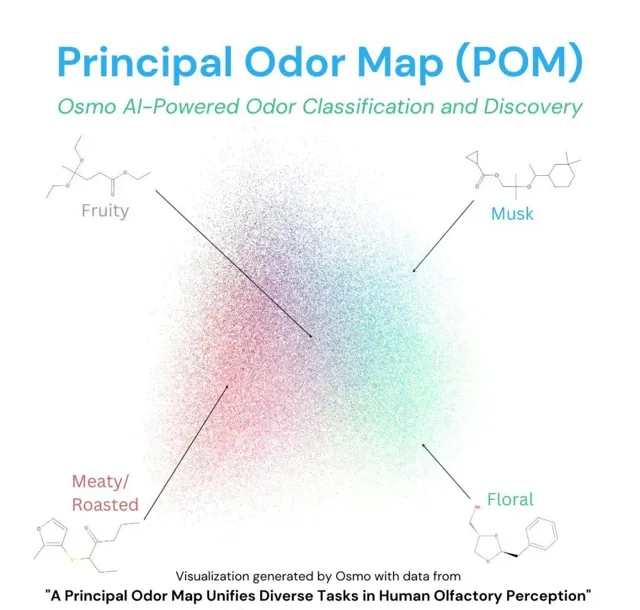

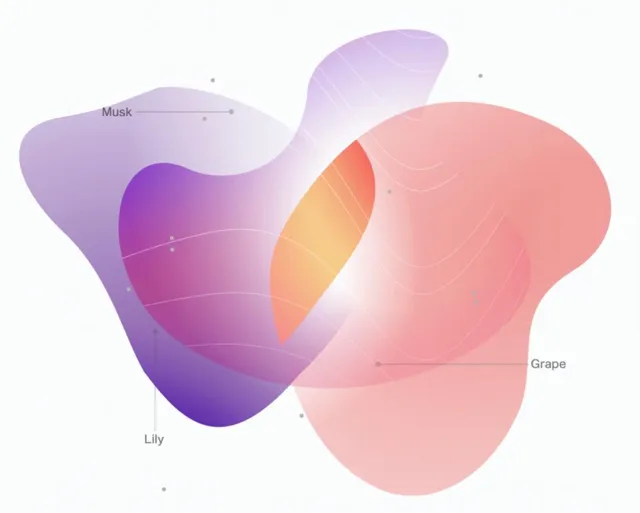

最近,【科學】期刊發表了一份前所未有的全面而準確的「氣味地圖」 [1] ,宣告了這新的嗅覺範式的誕生。就像美國地圖會告訴你水牛城離底特律比離波士頓近一些一樣,氣味地圖也能告訴你百合花的氣味更接近於葡萄而不是椰菜。此類資訊看似顯而易見,但真正的神奇之處在於, 所有化學物質在氣味地圖上的精確位置都可以計算出來。 舉例來說,根據對某種化學物質的客觀了解,我們可以計算出它的氣味與百合之間的距離比與葡萄的近13%。這就好比有這樣一個公式,我們可以輸入一個未知城市的人口數量和土壤成分等資訊,然後它就能正確地計算出費城的精確經緯度。

▷ Lee, Brian K., et al. "A principal odor map unifies diverse tasks in olfactory perception." Science 381.6661 (2023): 999-1006.

這樣的地圖不僅僅是一個費盡心思、精確記錄了各種相對位置和感知相似性的目錄。它的功能要強大得多:它是一套用於計算氣味去向的推導規則。掌握了這些規則,你就不僅能將它們套用於一小撮化學物質,還能將它們套用於整個有氣味的化學物質世界。你可以知道哪裏是人口最稠密的地區,哪裏是氣味世界的「州界」。這項科學突破令世界各地的香水師和美食家驚嘆不已,也令任何對化學物質究竟會散發出什麽樣氣味感興趣的人為之振奮,因為此前要預測某種物質的氣味是一項十分艱難且難以把控的任務。

不僅如此,它還衍生了一些耐人尋味的哲學問題:我們的鼻子究竟認為化學物質聞起來是什麽樣的,以及測量它們的相似性意味著什麽。換句話說,當我們的鼻子判斷出百合和葡萄的氣味相似時,對世界形成了什麽樣的「對映」?我們的鼻子是在捕捉某種單一的分子特性,比如化學物質的重量或大小嗎?它們是在計算各種分子特性的共同特征嗎?又或是在做一些與上述完全不同的事情,比如在常見的新陳代謝反應空間中定位分子?

有趣的是,最後一種情況似乎更能說明問題。 我們的大腦用來衡量、組織和比較氣味的感知標尺,最終可能與化學家從樣本中發現的東西關系不大,而與我們與這個世界的深層關系連線地更緊密。 我們的鼻子測量的可能並不是世界固定不變的內容,而是其不斷演化的世俗過程。

感官「幾何化」

為了破解這一最原始、在科學上最難解的「遠古感官」,我們不得不等待機器智能的出現,這種想法頗具詩意。這與其他感官模式形成了鮮明對比。早在17世紀,人類就已經開始透過棱鏡和音叉等奇妙手段揭開了視覺與聽覺的神秘面紗。

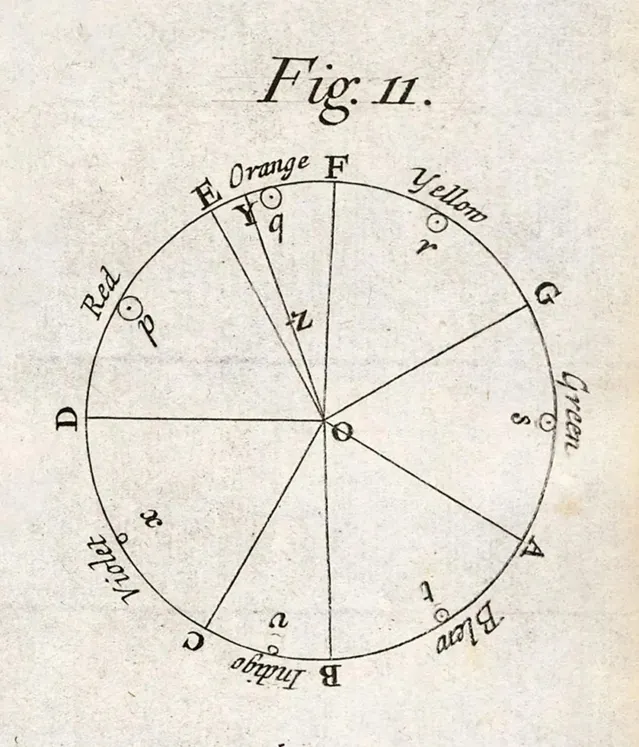

將感官「幾何化」的基本研究樣版是艾薩克·牛頓在17年代末開發的。 牛頓在劍橋大學進行了他標誌性的光學實驗,從而發現了光的顏色與折射率(即光被棱鏡彎曲的程度)之間的關系。僅僅是這項客觀事實本身就足以躋身史上最重要的科學發現之列,但牛頓進一步將他的觀察結果與幾何模型相結合,將可見光譜中的七種原色沿圓周排列(見下圖),繪制出了第一張「色度圖」——也就是我們用來研究顏色相加混合的色輪的前身。

對牛頓來說,這個圓圈並不只是徒有其表,而是對一種編碼色彩內容的特殊方式的承諾。牛頓號召研究者們拿出量角器和直尺,計算色彩之間的關系,並將這些色彩混合起來。例如,完全飽和的紅、黃、綠三原色混合色的組分可以用三角形的三個頂點來表示,每個頂點都固定在圓周上適當標記的點上。這個三角形的質心是圓內部的一個單一點,它決定了混合色的色調和飽和度。如果將七種原色全部按相同飽和度進行混合,則七點圖形的質心將精確落於牛頓指定為白色的圓心處。

▷ 圖1:艾薩克·牛頓的繪制的圓形色度圖。圖片來自維基百科。

當然,牛頓在他的【光學】(Opticks,1704 年)一書中描述的色彩視覺並非盡善盡美,甚至與他同時代的人也註意到了他的模型中存在的缺陷和不足。盡管如此,他的成就體現了利用傳統範式視覺化呈現感官對映的雄心壯誌。 他尋求建立自然界可測量的內在內容 (如光的折射率,我們現在將其歸結為波長) 與大腦的現象學特質 (如顏色、音高和氣味) 之間的數學對應關系。 這種追求有點像畢達哥拉斯的「世界即數學」的神秘主義思想。

人類以同樣的方式破解了音高知覺的基本邏輯。我們利用音叉和球形「共鳴器」等簡單工具來產生單一頻率的純音,並從中推匯出輔音音高組合的規則。音高知覺整體而言非常復雜,但概括地說,我們的整個聽覺系統,從內耳微小卷曲的耳蝸到感覺皮層的聽覺部份,都建立在像鋼琴琴鍵一樣組織低、中、高音的基本原理之上。敲擊鋼琴上相鄰的音符也會對應地在大腦中啟用相鄰的神經元。

追尋原氣味

嗅覺永遠不可能用音叉這樣的基本工具來解析,該領域也從未出現像牛頓這樣的人物,但並不是因為沒有人嘗試追隨牛頓的步伐,成為一名嗅覺領域的幾何學家。相反,有許多人都想到可能存在少量的「原氣味(odour primaries)」,它們就好像棱鏡折射出的七原色一樣,構建了氣味世界。這種想法一直持續到了20世紀。

著名的植物學家和分類學家卡爾·林奈(Carl Linnaeus)於1756年提出了一個早期的、頗具影響力的氣味分類方案,他將氣味分為了七種類別:芳香味(aromatic)、芬芳味(fragrant)、麝香味(ambrosial/musky)、蔥蒜味(alliaceous/garlic)、山羊似的腥臊味(hircine/goaty)、令人厭惡的氣味(repulsive)和令人作嘔的氣味(nauseous)。

與林奈同時代的阿爾布雷希特·馮·哈雷(Albrecht von Haller)在形容詞的使用上更為吝嗇,他提出了一個更為嚴謹的方案,即三種基本氣味類別:甜香味/麝香味(sweet/ambrosiac)、惡臭味(stench)和中間氣味(intermediate)。人們會覺得「中間氣味」扮演了很重要的角色,但也許哈雷提出這種分類是基於一個深信不疑的觀念,即所有氣味都可以被歸類到一條線上,其組織圍繞單一軸展開。如果這些早期的氣味分類法聽起來有一種東拼西湊的感覺,那是因為它們是人類自省的結果,而並非基於仔細的數據收集和測量。這種歸類基本上都是靠直覺。

▷ 圖2.亞伯拉罕.米尼翁(Abraham Mignon)繪制的石台上的腐爛水果和堅果靜物圖。圖源:英國劍橋菲茨威廉博物館

不過平心而論,當時(現在也是)很難做到完全不依靠直覺。恕我直言,牛頓雖然是歷史上一位不可多得的天才,但他的發明很簡單。他可以透過在狹小的陽光縫隙中旋轉幾塊磨光玻璃,隨心所欲地創造出任何可見的顏色。當太陽升起時,光線刺激就會不請自來,而且其形式幾乎是現成可供科學檢驗的。而同樣的範式就沒那麽適用於氣味了。如果牛頓想研究氣味,他得先獲取一些植物,或是一些變質的食物、一塊麪包,如果他足夠大膽,還可以從自己的夜壺裏采集樣本。這些做法不太符合牛頓的研究習慣。作為嗅覺的基本內容標誌,此類研究距離「化合物」這一關鍵的抽象概念相距甚遠,合成用於實驗的純化學物質的技術也仍然遙不可及。

但是,即使這些科研上的阻礙可以奇跡般地得到解決,還有更多更深層次的復雜因素使得嗅覺問題比顏色問題更為棘手。歸根結底, 化學物質並不像光那樣,是單一基本現象的流暢延續性分級變化。相反,它們是世界上微粒物質的集合。 世界上存在著大量的微粒物質和微粒種類,因此很難用某種單一的化學特性來捕捉變幻莫測的化學世界中所有有意義的變體,類似光折射率的分子特性。如果有一張包含化學特征和氣味特質的地圖,那麽它一定比色輪更復雜,它需要更多空間或者說維度來排列化學物質的分布。

氣味棱鏡

也許類似三棱鏡的工具可以幫助我們繪制出這樣一張地圖? 從幾何隱喻的角度來說,它似乎比色輪的優點更多,而且方向正確。棱鏡在不同的平面上有不同的面和切面,可以根據原子類別型或化學組等不同的標準來組織分子。棱鏡的尖角可用來代表化學空間中聚集和分離的區域,相較光線的延續性,它強調了氣味分類的離散性*。

譯者註:這段話的意思是,氣味的分類可以透過棱鏡的尖角這種幾何形狀的象征來更好地理解和劃分。每個尖角代表一個特定的氣味類別,這些類別在化學成分上有明顯的區分,類似於如何在幾何形狀中透過頂點和邊界來區分不同的面。

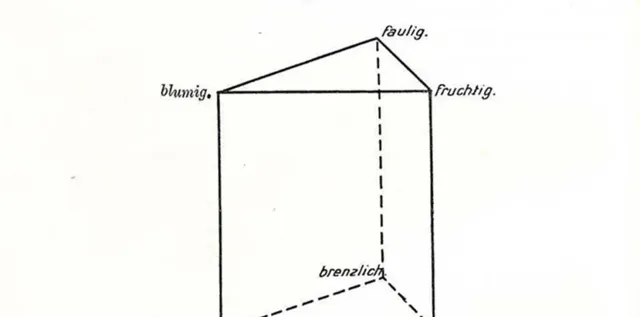

而對德國嗅覺學者漢斯·亨寧(Hans Henning)來說,這不僅僅是一個隱喻。在他的著作【嗅覺】( Der Geruch ,1916年)中,他提出了一個抽象的氣味棱鏡概念,用來組織氣味世界,其六個棱尖分別對應他認為的嗅覺「原味」:花香味(flowery)、果香味(fruity)、樹脂味(resinous)、辛辣味(spicy)、焦味(burnt)和臭味(foul)。盡管在量化人類如何感知氣味以及氣味刺激的物理描述方面已經取得了長足的發展,但該領域還沒有準備好接受亨寧提出的概念。用美國神經生物學家哥頓·謝潑德(Gordon Shepherd)話來說,他是那種「無法抗拒將不夠嚴謹的理論拼湊起來」的科學家。

更為雪上加霜的是,亨寧在大力宣傳自己的研究成果時,還抨擊了荷蘭科學家亨戴歷·茨瓦德梅克(Hendrik Zwaardemaker)等該領域有影響力的代表人物,而茨瓦德梅克是使用嗅覺計的先驅——這是一種由閥門和管道組成的蒸汽龐克式儀器,可以輸送可控劑量的氣味。一位早期的評論家對亨寧的書給予了非常積極的評價,但他也同樣稱之為一個「冷酷無情,甚至是粗野無禮的離經叛道者」。 亨寧十分強勢地在有關氣味的討論中引入了一種高度幾何化的概念,盡管這種概念很有啟發性和影響力,但卻經不起琢磨。

▷ 圖3.漢斯·亨寧的氣味棱鏡:臭味(faulig);果香味(fruchtig);花香味(blumig);焦味(brenzlich);花香味(würzig);樹脂味(harzig)。圖源:論文。

值得稱道的是,盡管亨寧的理論搖搖欲墜,但它足夠具體,可以進行實驗驗證,包括心理學家馬爾科姆·麥克唐納(Malcolm Macdonald)在內的研究者都進行了實踐。麥克唐納於1922年發表了一篇全面而尖銳的批評文章 [2] ,以題為「亨寧理論的邏輯和事實不足」的長篇章節結尾。為了驗證在氣味世界中是否真的存在亨寧所說的棱鏡,他利用氣味相對相似度來代表距離(「氣味相似」=「距離接近」),進行了關鍵的感知事實驗證,比如探討來自棱鏡長對角線兩端的化學物質是否氣味相似度最低。當你說氣味是一個棱鏡時,你就要做好同行會拿出小算盤來核查的準備。

那麽,亨寧究竟錯在何處呢?這個問題有點調侃的意味,因為我們都不清楚他到底做對了什麽。不過,如果對亨寧寬容一點,我們可以說他是被有機化學家當時正在探索的樂高式分子觀所迷惑了。當時的有機化學家將分子組合視為一個模組化系統,其中的有機分子由一個小型的所謂官能團庫組合而成,從而形成了以固定方式排列的原子序列。除了讓世界各地滿懷憧憬的醫學預科生魂牽夢繞之外,這些官能團還被認為賦予了分子特殊內容,並定義了分子的基本反應。

在亨寧看來,同樣的官能團也應該催生了他提出的「原氣味」,這是完全合理的。確實, 將化學家的有機分子表原封不動地挪用到氣味領域是個頗具吸重力的研究方向。然而,大自然卻沒有應聲附和這種觀點。 雖然很少有嗅覺神經科學家會說,官能團對決定氣味的特質來說毫不重要,但氣味的特質顯然不是僅由官能團決定的。

用現代機器學習的術語來說,我們可以說亨寧沒有足夠豐富的特征集來表征氣味。在采用官能團作為基本氣味元素時,他其實對分子的本質形成了既定的觀點,同時放棄了其他可能對氣味預測有用的特征。畢竟,分子不僅僅是像樂高積木那樣搭建而成的。它像是一個會旋轉和振動的小彈簧,化學家可以不斷刺激它,讓它做出反應,從而分析其結構;它也包含一系列描述性內容,如「強酸性」或「非極性」(具有對稱分布的電荷)。同時,它還像是一個由許多元素組成的塊狀物,也許一部份更粗壯些,而別的部份則更細長一些。

氣味地圖

與其像亨寧那樣預先抓住一個特征,最好的辦法顯然是采用不可知論的思維方式,讓數據說話。 與其天馬行空地猜測是哪些化學特征決定了氣味的特質,為什麽不從大量可信的特征中進行篩選呢?

這是美國學者蘇珊·希夫曼(Susan Schiffman)等人在20世紀70年代和80年代開創的研究方法 [3] 。研究的基本思路是將一組幾十種氣味分子繪制成地圖,總結它們在感知上的相對相似性。這像人們可以根據城市間距的表格繪制出一張粗略的美國地圖一樣,這些「氣味地圖」讓我們對人類的鼻子是如何組織化學分子的世界有了整體認知。

有了這個感知地圖,接下來要解決的是一個化學問題: 是什麽讓分子被分配到了這個地圖的某個特定位置? 為了弄清這個問題,希夫曼等人使用了一系列「降維(dimensionality reduction)」技術,以研究在數百種可能存在的化學特征中,哪些能最有效地再現感知地圖。此類研究方法一度引起了人們的極大興趣,但它們也無法實際解決這個化學問題,所以沈寂了幾十年,直到人工智能時代的到來。

2017年,數據集終於民主化到足以讓機器學習幫助科學家擴大搜尋範圍。這一年的一個重要裏程碑是「DREAM」挑戰賽 [4] ,當時的比賽主題是利用人工智能破解氣味地圖。獲勝模型相關論文發表在了【科學】期刊上 [5] ,得到了該領域的普遍認可,被認為是潛在的研究突破口——這表明,利用機器生成的模型進行科研是明智之舉。

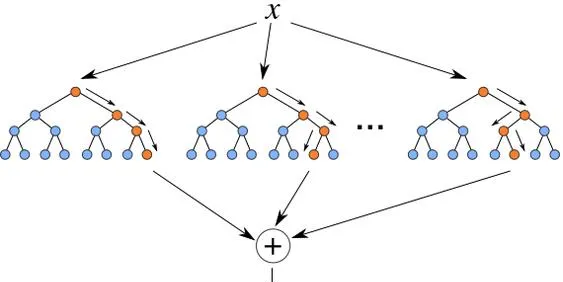

這其中最優秀的模型叫做 「隨機森林 」(random forests)。該模型利用人工智能技術匯總了大量模型。它可能生成執行預測任務的結構復雜且難以捉摸的規則系統。它們可以得到正確的答案,但往往是透過尋找冗長而復雜的規則來實作的,例如:如果分子量大於X,碳原子數大於Y,莫羅·布羅托自相關性(Moreau-Broto autocorrelation)的7階滯後小於Z,……,然後經過其他計算,最終得出結論該分子將聞起來像玫瑰。

▷ 圖4.隨機森林示意圖。圖源:lizhen

當然,氣味分類也有可能是透過大腦中類似的粗略計算來實作的,但人們不禁要問:大自然真的是這樣解決問題的嗎?不是基於奧卡姆剃刀的簡單性原則,而是在於其復雜性?其深層原理是什麽?是基本的組織軸?還是幾何洞察力?關於這類「數據驅動」模型的一個重要且經常被問及的問題是,它們在預測方面的能力是否表明它們具備真正的理解能力,或者至少表明了它們具備科學歷來推崇的「牛頓和棱鏡」式的發現所帶來的理解能力。

未來的研究方向之一是放棄認為氣味空間是組織性結構的想法,它有棱有角,可以幫助我們追溯一些尚未被發現的化學內容。 畢竟,如果「臭腳」和「美味芝士」可以成為對同一物理物件的兩種有效描述,那麽氣味的特質也許就太不穩定、太個人化了,無法真正成為預測的目標。也許它們更多反映的是我們從紛亂的世界中學到的東西,而不是世界的本質,它們僅是編碼了我們對腳和芝士的獨特體驗和偏好。也許,在大規模數碼化時代已發展了幾十年的今天,這種感官體驗仍然像幽靈一樣留存世間,飄忽不定,無法測量,從根本上說也無法用幾何概念來捕捉,甚至有某種浪漫的、值得捍衛的理念存在。

利用Osmo模型探索氣味空間

或者我們反其道而行之, 用更多的數據和更強的計算能力來解決問題。 位於麻省劍橋市的初創公司Osmo便決定采取這種方法來搏一搏。該公司於幾年前成立,脫胎自谷歌大腦(Google Brain)的數碼嗅覺小組,現在有幾十名員工,包括神經科學家、化學家和電腦科學家。

Osmo是艾力斯·威爾奇科(Alex Wiltschko)的心血結晶,他是一位畢業於哈佛大學的神經生物學家,在研究生階段就開發了用於分析動物行為的開創性電腦視覺系統。他在德克薩斯州的小鎮長大,他曾這樣調侃自己的故鄉:「電腦和香水在那兒都不流行」。但他對香氣和演算法的熱情最終讓他成為了一家旨在「讓電腦擁有嗅覺」的公司的掌舵人。

這與牛頓獨自研究感官、用羽毛筆在牛皮紙上勾勒模型的做法相去甚遠。相反,這些科學家正在合作開發資訊量密集的程式碼庫,用以訓練和調整百萬參數模型。這些模型在「這個聞起來像玫瑰,那個聞起來像青草,請分析其背後的原因」等指令下,攝入一個又一個數碼化分子。這些化學物質並不是作為預先確定的分子特性列表提供給模型的,而是以骨架式的精簡圖形被餵給了模型,這些圖形只包含有關原子特性及其連線性的基本資訊。 該模型並不是要找出已知化學物質的哪些方面對嗅覺很重要,而是試圖發現我們尚未想到的化學原理是否可能是解決嗅覺問題的關鍵。

Osmo模型是一種圖形化「深層網絡」,其靈感來源於大腦感官系統的連續處理階段。這種類比並不精確,但它類似於你的大腦如何從世界中捕捉原始資訊,並將其傳遞給下遊單元,這些單元最終會基於輸入資訊做出有用或可操作的輸出,比如「這是一只貓!」或「真難聞!」。輸出單元是執行者和決定者,它們的表現可以被評估(「不,這其實是一只狗」或「是的,這種化學物質聞起來確實很糟糕」),但許多重要的見解也可以在中間層或「隱藏」網絡層中找到。這些層級可以被視為一個轉換空間,它將原始的感官輸入擠壓變形成感官判斷。人工智能系統會根據對人類判斷的模仿程度不斷叠代和自我調整,從而逐步學習定義這些轉換單元之間的連線。透過深入探究這些中間層,我們對嗅覺的研究就仿佛當年的牛頓得到了人工智能的助力一般。它們能告訴我們如何看待化學物質所處的空間,或者說,我們鼻子所能嗅探到的化學空間。

那麽,我們如何從Osmo模型內部的轉換中獲得實際的幾何圖形呢? 氣味的幾何圖形不是圓圈、棱鏡或任何一種簡單的傳統形狀。相反,它更像是一個由崎嶇的化學大陸組成的世界,每塊大陸都劃分出人類生態的一個顯著方面,每塊大陸似乎都會引發一系列的行動或欲望, 比如,這個世界有「發酵」大陸,「綠色」大陸,還有「美味可口」大陸。核心概念是,在這個空間中, 兩種化學物質被描述為距離相近和氣味相似,並不是因為它們必然具有相同的內在結構特征,而是因為它們具有相同的生態作用,在大自然中具有密切又偶然的關系。

▷ 圖5.在這張主要氣味地圖(POM)中,50萬種以前未被描述的可能氣味物質的顏色對應於它們預測的氣味標簽。圖源:osmo.a

牛頓色彩空間的故事講述的是人類的感知如何捕捉世界普遍和非個人的內容(比如光的波長和折射度)。但是,嗅覺的發展故事是關於我們的鼻子是如何解碼世界的故事,因為它在我們的星球上表現出局部性、關系性和特異性。換句話說, 氣味空間是以人為中心的座標框架,反映了我們作為覓食者和狩獵者在這個盛衰相代、物質榮枯交替的世界中不斷演化的歷史。 它是一個幾何體系,賦予了物質於我們而言的意義和可能性。

氣味空間不僅僅是一個充滿詩意的空間。利用 Osmo模型,我們可以計算出各個大陸之間的距離和角度,預測哪種化學物質的氣味會恰好介於麝香和香芹酮之間,研究化學物質的集合在氣味感知空間中會形成一條平滑或是蜿蜒的道路。此外,Osmo模型在這方面的表現明顯優於其他研究方法,這表明它測量化學物質之間距離的方式可能觸及氣味處理的深層原理。

有趣的是, 氣味地圖上計算出的距離與所謂的「新陳代謝距離」密切相關,即透過共同的新陳代謝途徑,一種化學物質到另外一種化學物質之間有多遠。 比如說,如果自然界可以透過少量發酵反應輕松地將化學物質A轉化為化學物質B,那麽即使A和B在結構上沒有明顯的相似之處,你的鼻子也有可能會聞到相似的氣味。一個重要的推論是,具有顯著結構相似性的分子不一定會散發出相同的氣味(當然,它們通常氣味相似)。假設A和B可能只有一個雙鍵不同,但如果這個雙鍵的形成或斷裂非常復雜,需要大量的合成步驟和化學反應,那麽我們聞到的化合物氣味自然就會不同。鼻子所了解的似乎不是靜態的化學世界,而是大自然在其中的動態變化。

▷ 圖6.Osmo氣味圖的抽象渲染顯示了分子間的嗅覺關系。圖源:osmo

哲學家會說,鼻子似乎是一個經驗主義者,因為它必須基於透過客觀演化或主觀經歷從世界中獲得的化學關系才能對化學物質進行分類和歸類。數學家會接著說,我們所學習到的是抽象的、高維的流形,它能夠追蹤世間各種化學關系,它會分化為穿梭於世界碳元素之間的分支、迴圈和路徑。嗅到某種東西的氣味,就是在確定它在這個流形上的位置,了解它所處的環境。

現在對氣味空間結構的理論研究還為時尚早,但一些研究者已經提出了這樣的觀點:氣味空間是非歐幾裏得空間 [6-7] ,這意味著它與我們在中學時代所學的三角形的角度相加總是180度的「直觀」幾何相去甚遠。相反,氣味空間可能具有內在曲率(據一位理論家所言,就像薯片一樣),這是因為氣味空間中的距離定義不像兩個人之間的物理距離,而更像他們之間的社交距離。

令人驚訝的是,上文提到的曾批評過亨寧理論的麥克唐納早在1922年就已經提出過類似的觀點。當時,他建議對氣味棱鏡進行修改,將其替換為「以實心四面體為邊的空心超固體」。盡管我們很難想象出這個超固體到底是什麽樣的,但它本質其實就是一個更高維的棱鏡,為氣味提供了更多的分布空間。他指出:「沒有理由說精神連續性必須受到歐幾裏得定理的限制。」也許嗅覺是最後的感官之謎,而其數學原理與證明也是最為艱深晦澀的。

參考文獻:

[1] https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade4401

[2] https://psycnet.apa.org/record/1926-06207-001

[3] https://www.science.org/doi/10.1126/science.185.4146.112

[4] https://dream-olfaction.github.io/

[5] https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.aal2014

[6] https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaq1458

[7] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnsys.2011.00065/full