編譯:微科盟薯仔燉豆角,編輯:微科盟居居、江舜堯。

微科盟原創微文,歡迎轉發轉載,轉載須註明來源【微生態】公眾號。

導讀

抗生素在 自然環境中的積累會破壞微生物族群動態。然而,人們對地下水生態系中微生物群落如何適應抗生素脅迫的了解仍然有限。透過從66個地下水樣本中恢復2675個宏基因組組裝基因組(MAGs),探討了抗生素對細菌、古菌和真菌群落的影響,並揭示了應對抗生素脅迫的關鍵微生物及其機制。結果表明, 抗生素對細菌和古菌群落的影響最為顯著,而對真菌群落的影響較小。 抗生素-微生物共現網絡分析揭示了CPR細菌和DPANN古菌(地下水生態系中的兩個代表性微生物類群)在應對抗生素耐藥性、增強網絡環通度和復雜性方面的關鍵作用。進一步的基因組分析表明,CPR細菌攜帶了約6%的已鑒定的抗生素耐藥基因(ARGs),表明它們具有獨自抵抗抗生素的潛力。同時,研究還發現CPR細菌和DPANN古菌的基因組編碼多種負責產生抗菌代謝物的生物合成基因簇(BGCs),不僅可以幫助CPR和DPANN生物,還有利於周圍微生物對抗抗生素脅迫。這些 結果強調了抗生素對地下水原核微生物群落的顯著影響,並強調了CPR細菌和DPANN古菌在增強微生物群落在抗生素脅迫下的整體恢復力和功能方面的重要性。

圖文摘要

論文ID

原名: CPR bacteria and DPANN archaea play pivotal roles in response of microbial community to antibiotic stress in groundwater

譯名: CPR細菌和DPANN古菌在地下水微生物群落對抗生素脅迫的響應中發揮關鍵作用

期刊: Water Research

IF: 12.8

發表時間: 2024.1

通訊作者: 孫衛玲,陳倩

通訊作者單位: 北京大學環境科學與工程學院

DOI號: 10.1016/j.watres.2024.121137

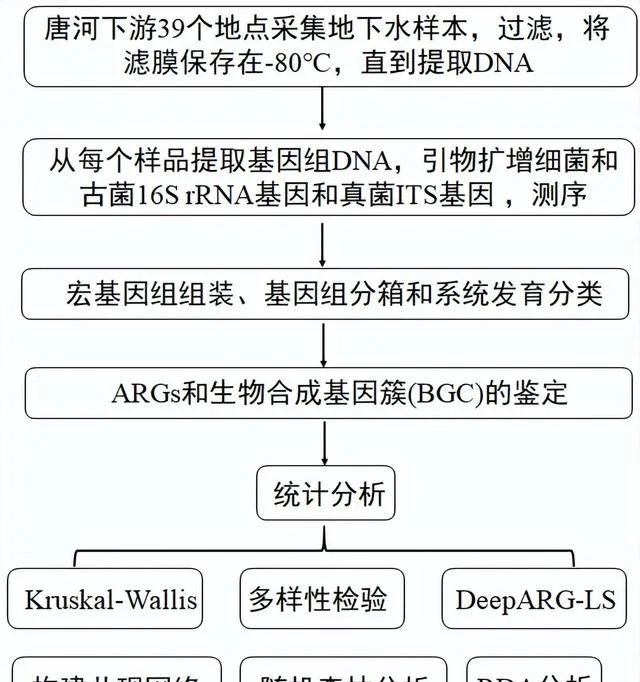

實驗設計

結果與討論

1.抗生素的出現與分布

在83種目標抗生素中,共有39種在樣品中被檢出(圖1A),檢出頻率為1.06%-87.2%。地下水中抗生素總濃度從未檢出(ND)到466 ng/L不等。相比之下,本研究觀察到的抗生素濃度低於西班牙巴塞隆拿(水平達到1000 ng/L)和羅馬尼亞克盧日-納波卡(ND-917 ng/L)的城市地下水,高於中國洪湖地下水(低於200 ng/L)。與地表水相比,地下水中某些抗生素的濃度超過了五大洲河水中32種代表性抗生素的濃度中值(ND-286 ng/L)。這可能歸因於工業汙水庫和附近畜牧活動排放的廢水,這些廢水可能隨後被運輸或滲入地下水。具體而言,在不同類別的抗生素中,磺胺甲惡唑(SMX)、磺胺二甲嘧啶(SMZ)、磺胺嘧啶(SDZ)、磺胺脒(SGD)、磺胺吡啶(SPD)和磺胺噻唑(STZ)均屬於磺胺(SAs)類抗生素,其檢出頻率均超過50%,單個濃度為ND-384 ng/L。SAs在各種水生系統中占據主導地位。這種優勢地位可歸因於它們在人類和動物中的廣泛使用、高溶解度和在地表水中的偽永續性。主要用於畜牧業的林可黴素(LCM,ND-167 ng/L)和莫能菌素(MON,ND-31.0 ng/L)在部份采樣點也顯示出較高的濃度,原因是附近廣泛分布著農田。此外,還計算了風險熵(RQ)值來評估抗生素殘留的潛在風險。結果表明,這些抗生素對人類健康或抗菌素耐藥性選擇的發展無顯著風險。

此外,在雨季和旱季,抗生素的濃度和組成也有明顯的季節性變化( p < 0.05,圖1B-C)。雨季的抗生素總濃度(ND-342 ng/L,中位數49.2 ng/L)顯著高於旱季(ND-384 ng/L,中位數24.4 ng/L)。對於不同類別的抗生素,雨季以SAs(88.3%)和LMs(7.6%)為主,而旱季則以SAs(92.6%)為主,表明抗生素組成在 不同季節之間存在差異(圖1D)。由於SAs具有弱土壤吸附性、強親水性和快速流動性,雨季的大量降雨和地表徑流可促進其遷移並導致其在地下水中積累。這 可能是觀測到季節變化的主要原因。

圖1.抗生素在旱季和雨季的分布模式。抗生素類別和類別的堆疊面積圖和氣泡圖(A);兩個季節抗生素總量和不同種類抗生素的 箱線 圖(B)(***表示差異顯著, p < 0.001,Mann-Whitney U檢驗);非計量多維標度(NMDS)分析顯示兩個季節 抗生素的組成變化(C);桑基圖顯示不同季節抗生素的相對濃度(D)。

2.抗生素是塑造原核生物譜的主要因素

從77份樣品中鑒定出62種細菌的16278個OTUs,16種古菌的4833個OTUs,15種真菌門的4683個OTUs(圖S5A)。共檢測到1319個細菌屬、80個古菌屬和837個真菌屬。其中,細菌的Proteobacteria(10.3-84.8%)、Chloroflexi(0.79-45.3%)和Nitrospirae(0.06-48.7%),古菌的Thaumarchaeota(1.27-95.0%)、Marine_Benthic_Group_E(0.66-95.3%)和Aenigmarchaeota(0.36-70.6%),真菌的Ascomycota(2.59%-93.4%)、Basidiomycota(2.06-62.9%)和未分類真菌門(0.63-90.7%)是三個微生物界的優勢門。Shannon和Simpson多樣性指數以及基於群落Bray-Curtis相異性的β-多樣性指數依次為:細菌>古菌>真菌( p <0.05),表明地下水微生物群落中細菌的豐富度、均勻度和總體多樣性最高(圖S5B-C)。這可能是由於細菌在自然環境中擁有最大的原核生物多樣性。

RDA分析顯示,環境因素和抗生素可以解釋細菌、古菌和真菌群落變異的48.3%(圖2A)。此外,古菌和細菌聚集在一起,並與抗生素呈正相關,而真菌則形成一個遠離抗生素和環境因素的獨立群體(圖2A)。隨機森林模型和線性回歸分析進一步證明,以SAs為主的抗生素在塑造古菌和細菌群落譜方面起著至關重要的作用(圖2B-C,圖S6)。然而,它們對真菌群落的影響很小,只解釋了9.21%的變異數。SAs作為人類和動物細菌感染常用的合成廣譜抗菌抗生素,不僅透過folicase的競爭性抑制劑作用於細菌,還透過抑制碳酸酐酶的合成作用於古菌,從而影響原核微生物。

Pearson相關性分析表明,許多細菌和古菌類群與抗生素和環境因素均顯著相關。具體而言,某些細菌門,如綠彎菌門(Pearson’s r = 0.23)、Parcubacteria(CPR, Pearson’s r = 0.29)、Omnitrophica(Pearson’s r = 0.23)和厚壁菌門(Pearson’s r = 0.26),與抗生素呈顯著正相關,而浮黴菌門(Pearson’s r = -0.25)和放線菌門(Pearson’s r = -0.41)與抗生素呈顯著負相關。正相關可能反映了抗生素耐藥能力,而抗生素產生的負面影響可能歸因於微生物的易感性和脆弱性。這表明抗生素可能對微生物群落產生抑制或刺激作用。在古菌群落中,優勢DPANN門Aenigmarchaeota(Pearson’s r = 0.48)和Parvarchaeota(Pearson’s r = 0.26)與抗生素呈顯著正相關。這表明這些古菌可能對抗生素的影響表現出抗性,DPANN古菌基因組中存在五種能夠抵抗lobophorin的KijX同源物可以進一步證實這一點。

相比之下,前3個真菌類群僅受環境因素(而非抗生素)的影響,其余真菌與檢測到的任何環境因素均無顯著相關性(圖S7)。這一發現與真菌通常較少受選擇限制的理解相一致,與原核生物類群相比,真菌對環境過濾的敏感性較低。先前的研究還表明,確定性過程主要決定原核生物群落的組裝,而隨機性過程在真菌群落組裝中的作用更為突出,尤其是在地下水環境中。原核生物群落和真菌群落之間影響因素的差異可歸因於它們不同的生理特征,包括碳利用效率和脅迫耐受機制。這些固有的差異可能導致原核生物和真菌對環境因素和抗生素的不同反應。

圖2.基於Bray-Curtis距離的冗余分析(RDA)顯示抗生素和環境因素與細菌、古菌和真菌群落的關系(A)。隨機森林模型確定抗生素和環境因素對細菌、古菌和真菌群落的重要性(B),EV:解釋變異數。各因素的均方誤差增加百分比(%IncMSE)用於評估這些預測因子的重要性,%IncMSE值越高,說明其重要性越高。線性回歸模型顯示了抗生素總濃度與基於細菌、古菌和真菌群落Bray-Curtis差異的β多樣性指數之間的相關性(C)。

3.CPR細菌和DPANN古菌在應對抗生素脅迫方面發揮關鍵作用

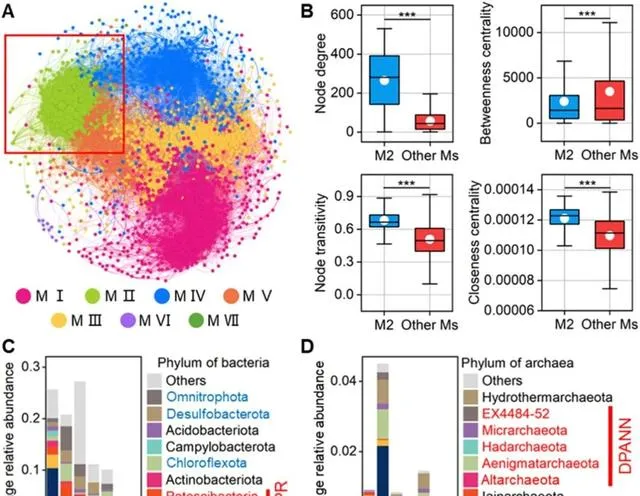

為了探索地下水中原核生物和抗生素之間的非隨機共現模式,從宏基因組學數據中重建了2675個MAGs,並建立了一個多域網絡(圖3A)。在分析的所有MAGs中,分別有399、191、2007和78個MAGs被分配給CPR、DPANN、其他細菌和其他古菌。在9種抗生素與370個CPR MAGs、182個DPANN MAGs、1965個其他細菌MAGs和77個其他古菌MAGs之間,共鑒定出140667對顯著且強相關性( p <0.01且 ρ >0.6)。值得註意的是,CPR和DPANN生物在網絡中表現出比其他細菌顯著更高的節點度和傳遞性值(圖3B),表明它們與其他微生物有很強的連線性和關聯性。這可能是由於它們的共生特性,導致共生體之間的密切交流和代謝聯系。共鑒定出480個MAGs與抗生素有顯著相關性,其中79個MAGs屬於CPR生物,88個MAGs屬於DPANN生物。這些CPR和DPANN生物在網絡中分別被分配到11095對和3141對顯著相關性,分別占其總相關性的28.3%和85.3%。基於觀察-期望比(O/R)分析,發現生物和抗生素之間的關聯是非隨機的(表S6)。與其他細菌(O/R=1.32)相比,CPR、DPANN和其他古菌的O/R值(2.22、4.56和3.20)更高,表明它們更容易與抗生素共存或在地下水中具有抗生素敏感性。

圖3.抗生素與宏基因組組裝基因組(MAGs)(有/無CPR和DPANN生物)的共現網絡(A)。箱形圖顯示了網絡中多域群落之間節點級拓撲特性的差異(B)。直方圖顯示了有和沒有CPR和DPANN生物的網絡之間網絡拓撲特性的差異(C)。魯棒性分析顯示了微生物自然環通度與去除CPR和DPANN節點的比例之間的關系(D)。隨機森林模型用於評估地下水中優勢門子網絡對元群落網絡的定量貢獻(E)。

為了探究CPR和DPANN生物在地下水微生物群落中的作用,構建了一個不包含它們的共現網絡,並比較網絡拓撲特性(圖3A)。在沒有CPR和DPANN生物的情況下,網絡中包含2015個MAGs,占 CPR和DPANN生物 網絡中節點的77.4%。然而,邊的數量減少到78115個,僅占CPR和DPANN生物網絡中邊的44.5%。這突出了超門類微生物在增強地下水微生物網絡連線性方面的重要作用(表S7)。相應地,在沒有CPR和DPANN生物的情況下,網絡的聚類系數、圖密度和網絡直徑值較低,但模組化程度較高(圖3C),表明網絡復雜性降低。較高的模組化程度和較低的復雜性表明,CPR和DPANN生物的存在促進了地下水中微生物生態席位的重疊。這可能會促進不同群落之間更強的協同作用,從而增強其對外部壓力的抵抗力。透過移除CPR和DPANN節點來操縱自然連線振幅,評估了有或無CPR和DPANN生物的微生物網絡的魯棒性(圖3D)。結果一致顯示,與有超門類節點的網絡(平均值為1.17)相比,沒有CPR和DPANN生物的網絡的自然環通度較低(平均值為0.04)。此外,根據相應子網絡的網絡級和節點級拓撲特征,采用隨機森林模型定量評估優勢門對元群落網絡的貢獻(圖S6。值得註意的是,CPR和DPANN生物被辨識為構建元群落網絡的最重要貢獻者,超過其他主要的細菌和古菌門,其%IncMSE為12.0(圖3E)。這些發現突出了CPR和DPANN生物在增強地下水生態網絡的環通度和復雜性方面的關鍵作用。這些生物的存在可能有助於形成一個具有共享生態席位的更緊密相連的網絡。

CPR和DPANN生物網絡的模組性為0.45(>0.40,表明存在模組化結構),可分為七個模組(圖4A)。同一模組中的節點相比不同模組中的節點表現出更強的相互連線,反映了占據不同生態席位的微生物集群之間的功能差異。值得註意的是,網絡中的所有抗生素都聚集在模組II中,該模組的節點度和傳遞性值最高。這表明模組II中的微生物具有最強的相關性,並在抗生素壓力下形成了復雜的聚集(圖4B)。抗生素的存在可能會影響該模組內的群落組成和動態。這些結果表明,地下水中與抗生素有顯著相關性的微生物可能具有特定的代謝功能,以緩解抗生素脅迫。此外,與其他微化石相比,CPR和DPANN生物的豐度最高(分別占模組II中細菌和古菌總豐度的32.3%和75.2%,圖4C-D,圖S8-9),並且它們在模組II中的豐度超過了其他模組(占總豐度的41.1%和60.4%),表明它們對抗生素的強烈反應。Chloroflexota、Omnitrophota和Desulfobacterota被鑒定為模組II中的優勢細菌(圖S9)。鑒於CPR和DPANN基因組一直缺乏核苷酸、脂質、脂肪酸和多種胺基酸的完整核心生物合成潛力,這些微生物可能透過提供必要的基因和副產物,在填補CPR和DPANN生物的代謝空白方面發揮重要作用。

圖4.根據模組特性對CPR、DPANN、其他細菌、其他古菌MAGs與抗生素的模組化網絡進行著色(A)。箱形圖顯示了模組II和其他模組之間節點級拓撲特性的差異(B,Mann-Whitney U檢驗:*** p <0.001,** p <0.01和* p <0.05)。堆積柱狀圖顯示了不同模組中CPR和其他細菌(C)以及DPANN和其他古菌(D)的相對豐度。

4.抗菌素耐藥性潛力和次生代謝物合成以應對抗生素脅迫

為了評估CPR和DPANN生物的抗生素抗性潛力,使用深度學習方法(DeepARG)預測了2675個MAGs的ARGs。在這些MAGs中,共鑒定出16種ARG類別(133個亞型),其中最常見的是多藥類(46%)、胺基糖苷類(17%)和桿菌肽類(10%) ARGs。相應的抗生素抗性機制是抗生素外排(38.1%)、靶標改變(20.5%)和靶標替代(13.7%,圖5)。值得註意的是,鑒定出的ARGs宿主都是細菌,這表明細菌是地下水中ARGs的主要儲存庫和載體。古菌具有不同於細菌的獨特細胞壁組成和結構,這可能有助於它們對許多抗生素產生天然抗性。

變形菌門(細菌門)在ARGs宿主中所占比例最大(56%),其次是Desulfobacterota(11%)和Chloroflexota(10%)。在屬水平上,未分類類群占總ARG豐度的比例最高(30.1%)。其他的ARGs優勢宿主包括 Gallionella (4.82%)、 Rhodoferax (2.20%)、 Sulfuritalea (2.15%)、 Ramlibacter (1.65%)和 Pseudomonas_E (1.64%)(表S8)。這種分布與在長江中觀察到的分布不同,長江中的大多數ARGs宿主隸屬於 Limnohabitans、Acidimicrobium 和 Candidatus Methylopumilus 。

圖5.利用DeepARG預測地下水中多個宏基因組組裝基因組(MAGs)中ARGs的相對豐度及其對應的抗性機制和宿主。

CPR細菌含有檢測到的ARGs的6%,包括多藥(5.22%)、MLS(0.54%)、QN(0.30%)、未分類(0.06%)和利福黴素(0.02%)耐藥基因(圖5)。在鑒定出的ARG-宿主CPR細菌中, UBA10151 (1.49%)、 2-02-FULL-42-16 (0.28%)和 02-FULL-45-10c (0.24%)的ARGs相對豐度最高(圖S10)。最近一項基於4062個CPR基因組的調查也強調了13個CPR超門類中存在多種抗生素耐藥樣基因。這些基因編碼了與14種抗菌類相關的89種不同類別的酶。ARGs在CPR中的廣泛存在表明,盡管它們體型超小、基因組減少,但仍有能力適應抗生素脅迫下的地下水環境並存活下來。特別是,Chloroflexota和CPR微生物主要透過靶向修飾、影響抗生素結合和透過膜蛋白外排抗生素來對抗抗生素。Chloroflexota和CPR之間在ARGs和抗性機制方面的相似性可能歸因於這兩個類群之間的微生物相互作用。它們在抗生素-微生物網絡中的密切關系及其在系統發育上的姊妹譜系表明了水平基因轉移和共享與抗生素抗性相關的遺傳元件的可能性。

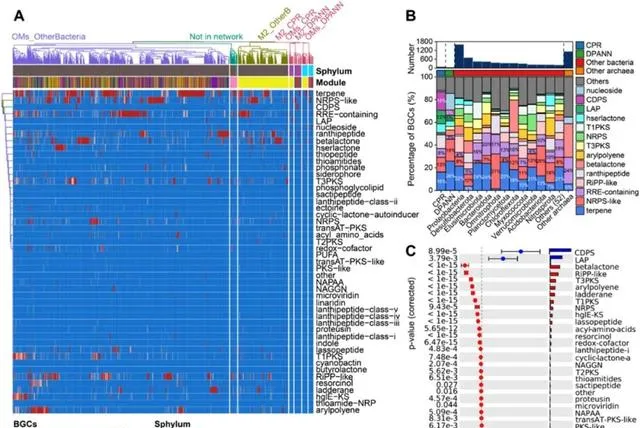

透過使用AntiSMASH預測MAGs中生物合成基因簇(BGCs)的存在,評估了地下水微生物產生次生代謝物的遺傳潛力。從1906個去重復基因組中共鑒定出6751個BGCs(48種類別)。其中,在CPR和DPANN基因組中發現了156個BGCs(21種類別)(圖6A-B)。在已鑒定的48種BGCs類別中,據報道有21種具有編碼各種抗菌次級代謝物的能力。具體而言,在CPR生物的基因組中,觀察到10種BGC類別,而DPANN生物則發現含有7種BGC類別(表S9)。地下水中CPR和DNANN生物基因組主要含有萜類和非核糖體肽合成酶樣(NRPS-like)基因簇(圖6B)。萜類基因簇廣泛分布在細菌中,也是古菌基因組中的第二大BGCs,可以透過這些基因簇編碼各種抗生素。另一方面,NRPS基因簇是BGCs中最大的類別之一,負責合成多種抗生素,如青黴素、萬古黴素和粘菌素。微生物通常產生抗生素來幹擾它們附近的生物,或將其用作低濃度的訊號化合物。在這種情況下,BGCs通常透過提供對自身產生的抗生素的抗性來發揮關鍵作用。這種保護機制有助於在高抗生素條件下保護宿主細胞。微生物編碼多種抗菌次生代謝物的能力可能對其自我保護以及與其他微生物的相互作用至關重要。

與其他細菌相比,環二肽合成酶(CDPS)和線性含唑肽(LAP)基因簇在CPR基因組中顯著更高,分別占已鑒定基因簇的16%和12%( p <0.05,圖6C)。在DPANN古菌中,這兩種BGCs共占已鑒定基因簇的10%。CDPS基因簇編碼依賴tRNA的肽鍵形成酶,即環二肽。環二肽是一類具有多種細胞保護作用的小型環肽,包括抗細菌、抗真菌、抗病毒和免疫抑制活性。CDPS基因簇還包含大量的LuxR和MarR轉錄因子,這些轉錄因子參與調節對環境刺激(如有毒化學物質和抗生素)的反應過程。該基因簇有助於CPR和DPANN生物應對地下水中的抗生素脅迫。LAP基因簇作為核糖體合成的轉譯後修飾肽(RiPPs)的一個亞家族,負責編碼phazolicin,phazolicin靶向細菌核糖體並上調多藥耐藥外排泵以實作抗菌活性。LAP基因簇的這種獨特能力可能有利於其他微生物適應高水平的抗生素脅迫。因此,CPR細菌和DPANN古菌具有相似的固有抗效能力和產生次生代謝物的潛力。它們的共生生活方式和微生物-抗生素網絡中的廣泛連線表明,它們可能透過共享這些代謝物來支持其他微生物,從而提高對抗生素脅迫的整體恢復能力。這種利他行為確保了它們在抗生素存在下的集體生存,並有助於維持整個微生物群落的平衡。

圖6. MAGs中古菌和細菌生物合成基因簇(BGCs)歸一化數量的分層聚類圖(A)。地下水中不同分類群BGCs的數量和組成(B)。擴充套件誤差條形圖顯示了CPR(藍色)和其他細菌(紅色) MAGs中BGCs的平均比例之間的顯著差異(C)。

結論

抗生素的廣泛使用和釋放對群落組裝過程產生了重大而復雜的影響。本研究探討了抗生素和其他環境因素對細菌、古菌和真菌群落的影響。結果表明, 抗生素對細菌和古菌群落的影響最大,而對真菌群落的影響則很小。這表明真菌與原核微生物在地下水環境中具有不同的分布特征。在未來探索原核微生物和真菌之間的生物地理特征的研究中,考慮抗生素等汙染物所產生的全面影響是很重要的。

CPR細菌和DPANN古菌作為兩個新的超級類群, 在地下水等缺氧或厭氧環境中表現出顯著的多樣性 。該研究揭示了這些生物在增強地下水生態網絡的環通度和復雜性方面發揮了關鍵作用。值得註意的是,CPR細菌和DPANN古菌不僅具有抗菌耐藥能力,而且具有產生次生代謝物的潛力。這些次生代謝物可能有助於其他微生物適應抗生素脅迫,從而有利於維持微生物群落的整體平衡。

該研究對於理解地下水如何蘊藏出與地表水不同的特定功能微生物具有重要意義。這些獨特的微生物,如CPR細菌和DPANN古菌,在抵禦微生物群落中汙染物引起的幹擾方面可能發揮重要作用。它們的代謝能力和與其他微生物的相互作用有助於地下水生態系的恢復力和穩定性。考慮這些本土生化條件和微生物對於地下水系統的有效和可持續管理實踐至關重要。未來的地下水管理策略應該考慮到這些特定微生物的存在和功能,以確保地下水質素和生態平衡的保護和恢復。