文是青峰寫的。

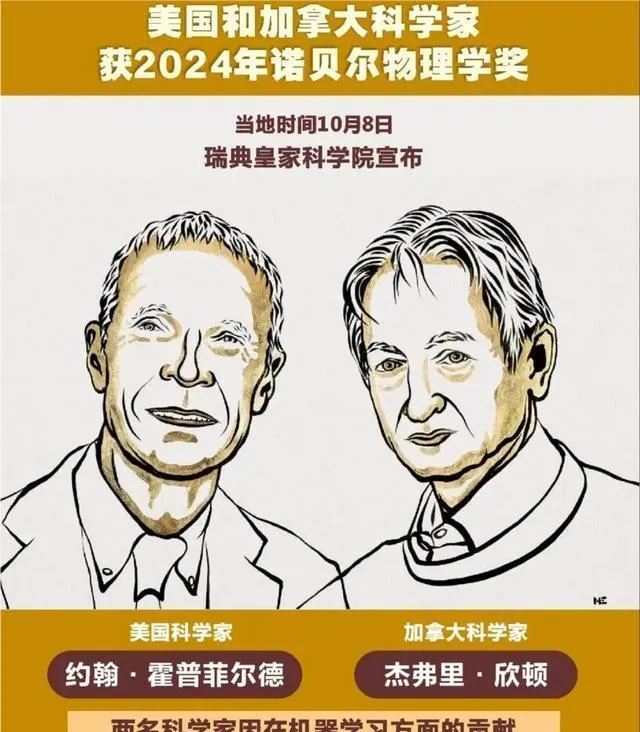

今兒個這篇文章就只講講謝菲·辛頓,他獲獎的事兒讓我有了更多的思考和啟發。

諾貝爾自然科學獎,那可是全世界都公認的。

諾獎1901年開始頒發,這一百多年來,它經得住時間和歷史的考驗,世界各國對這個領域的獲獎者大多沒啥異議,它真不愧是時代的科學之光。

從1901年晚清時候開始,一直到現在,這一百二十三年裏呢,在咱們國家,只有李政道、楊振寧、屠呦呦這三個人,是以中國人的身份拿到自然科學方面的諾貝爾獎的。另外還有7個華人也得了諾貝爾獎,可他們拿獎的時候,國籍都是英國、美國這些國家的,不能把他們算作中國本土的科學家。

李政道、楊振寧、李遠哲這三個人拿諾貝爾獎的時候,可都是正兒八經的中國人呢。

新中國成立75年啦,在咱們中國大陸自己培養出來的科學家裏面,在自然科學領域拿到諾貝爾獎的,就只有屠呦呦一個人呢。

就因為太少了,我們才會渴望呀!

咱們國家有十四億人口呢,在經濟方面,從2010年開始就一直穩穩地排在世界第二位,是個經濟強國。可為啥在自然科學這一塊,咱們一直就沒有能搞出那種相當於諾貝爾獎級別的重大科學發現和發明呢?

這是個讓每個中國人都得尋思尋思的事兒,在咱們心裏頭都盤旋好多年了。

2005年的時候,錢老還健在呢,他提出了那個特別有名的「錢學森之問」,就是問啊,為啥咱們的學校老是培養不出特別厲害的科技創新人才呢?

眼一眨,19年就過去了,錢老的問題我們到現在還是答不上來呢。

筆者看了今年諾貝爾物理獎得主謝菲·辛頓的人生成長經歷後,挺有感觸的。這又讓筆者想起了「錢學森之問」,所以就打算把辛頓成長和求學經歷裏的一些小故事分享給大夥。

從他成長求學的經歷裏,咱們能不能找出點有價值的東西呢。

讀友們不妨靜下心來花點時間看看,肯定會有收獲的。

【謝菲·辛頓的少年與早期的求學之路;】

謝菲·辛頓(Geoffrey Hinton)1947年12月6日在英國溫布頓的一個科學世家出生,他如今77歲了,被人稱作「神經網絡之父」「人工智能教父」呢。

往上數五代人,他這家族出了不少學者和科學家呢。就像英國19世紀維多利亞女王那時候的喬治·布爾,這人是數學家,也是邏輯學家。數學裏的布爾代數,還有邏輯學裏的布爾邏輯,都是用他名字命名的。

老布爾和他的夫人瑪麗有5個閨女,大閨女布爾·瑪麗呢,嫁給了查理斯·辛頓。查理斯·辛頓既是數學家又是作家,他倆有四個兒子。

今天諾貝爾物理獎得主謝菲·辛頓的曾祖父是查理斯·辛頓,他寫了本很有名的科普兼科幻小說叫【第四維空間】。

查理斯·辛頓有四個孩子,他這四個孩子的後代裏又出了好些有名的科學家呢。謝菲·辛頓的爸爸霍華德·艾弗斯特·辛頓就是其中之一。這霍華德啊,是劍橋大學的教授,還是英國皇家科學學會的成員,是個出名的昆蟲學家,在英國研究甲蟲方面那可是權威。

再往遠了說,謝菲·辛頓跟中國也有點淵源呢。

他呀,是美籍科學家寒春的侄子呢。

謝菲·辛頓他爸有兩個堂兄妹,在中國可有名了。堂弟叫威廉·辛頓(Wlliam Hinton),中國名字是韓丁;堂妹叫瓊·辛頓(Joan Hinton),中國名字是寒春。這倆人都是咱們教材裏提到過的「中國人民的老朋友」。

在這當中,寒春在中國有更大的名氣。

寒春,她本名叫瓊·辛頓,1921年在芝加哥(美國的一個城市)出生,是美國特別有名的核物理學家呢。

她是二戰時美國曼哈頓原子彈計劃裏為數不多的女科學家之一,還當過費米的助手呢。她還是個共產主義革命者、國際主義戰士。1948年她到了中國延安,後來跟早兩年就來中國工作的美國人艾榮·恩格斯特(這人後來中文名改成陽早了)結了婚,他倆打那以後就沒再回美國,在中國過了一輩子。

2004年的時候,寒春成了第一個拿到中國「綠卡」的外國人呢。到了2010年6月8日,寒春在北京協和醫院去世了,死的時候90歲。

辛頓家族裏有名的科學家可不少呢,寒春只是其中之一。

謝菲·辛頓打小就生在一個特別厲害的科學世家。

謝菲·辛頓(接下來就叫他辛頓吧)小時候過得那叫一個無憂無慮。雖說當時二戰才結束沒幾年,可像他家這樣的,啥也不缺。

辛頓5歲的時候,就跟著母親到布裏斯托郊外的一所小學念書了。他母親剛好是這所小學的校長,所以他每天都跟著母親上學、放學。他爸呢,一天到晚就忙著搗鼓那些昆蟲,好像不怎麽管他。

不過呢,在這樣充滿科學氣息的環境和氛圍裏,小辛頓養成了認真觀察事物的習慣,對所有新奇的物理現象都特別好奇。

五歲那年,辛頓有一回和媽媽坐公交回家。小孩子嘛,總是好奇又貪玩,他就把一枚硬幣放在包著天鵝絨的座椅上。嘿,你猜怎麽著?那硬幣竟然動了,還往上挪呢。

這現象違背物理重力原理,可把他迷得不行。他又試了幾回,雖說不是回回都這樣,但總有幾次硬幣會往上挪。

這可把他驚到了,就跟他頭一回發現磁性的時候似的。他簡直不敢相信眼前發生的事兒,可這些事兒又確確實實擺在那兒呢。那會兒的他呀,對這種現象又驚又惑的。

他才不會去問他媽媽呢,也不會去打擾整天跟昆蟲混在一起的爸爸,他想自己找到答案。

就這樣,這種從小就獨立探尋科學答案的種子,播撒在了他幼時的心田裏。

這個小小的物理現象,直到他上中學開始學物理了,才找到答案。

辛頓6歲的時候,他媽媽懷上了他妹妹,就只能退學了。辛頓呢,也只能轉去一所私立的克里夫頓學校接著上學。

這所學校有基督教色彩,規矩特多還強制約束人,辛頓可有點受不了,所以他心裏老是有點逆反,或者說那些只會空洞說教的權威,他就不待見。

辛頓不喜歡這所學校,可爸媽非得讓他在這兒念,他就這麽把初中和高中都念完了。

念高中那會,他跟一個同學聊天,無意中就把自己的人生軌跡給改變了。

更確切地講,是把他的整個人生都改變了。

念高中那會,他有個同學對他說:「你曉得不?大腦的記憶不是存在某個固定的地兒,是分散在整個大腦的,在整個神經網絡裏擴散著呢。大腦就像用著全像圖似的,全像圖這東西啊,你要是砍掉一半,照樣能看到整個圖。」

在當時這還僅僅是個猜想呢。資訊在大腦裏到底咋儲存記憶的,大腦是咋工作的,還有大腦是咋產生情感和感覺的,這些事兒啊,誰都講不明白,或者幹脆就不知道。

不過,這可讓辛頓特別好奇了,他就尋思著:人的大腦到底是咋工作的呢?

打這時候起,辛頓就對大腦咋運作這個事兒特別感興趣了,特別想搞清楚這裏頭的門道。

眨眼間,辛頓就從高中畢業,該上大學嘍。

【大學時代,辛頓不停地輟學與更換專業,不停地折騰,只為尋找到解決自己感興趣的問題的方法;】

要是辛頓在小學和中學的時候還算得上是個好學生,到了大學時期,他就妥妥變成「問題青年」了。

辛頓讀大學的時候,那可太不順了。他老是換來換去自己學習的專業方向,有一陣兒連他自己都特別迷茫呢。

1965年,18歲的辛頓進了劍橋大學國王學院,開始學物理、化學和數學。可才學了一個月,他就退學了。

為啥呢?因為學這些課,解決不了他想探究的問題,就是人腦咋工作的。

辛頓後來在自己的自傳裏,這麽寫這段時間的生活的:

我18歲的時候啊,頭一回離開家獨自生活呢。那時候工作累得要死,身邊一個女孩都沒有,我就覺得挺壓抑的。

辛頓退學之後呢,就跑到倫敦工作了一陣子,一邊工作還一邊琢磨這個事兒。

在倫敦的時候,他啥零工都幹過。坐倫敦地鐵往返的時候,他還讀了不少讓人讀著挺壓抑的文學作品呢,像【罪與罰】、【卡拉馬助夫兄弟們】之類的。

他想回學校學哲學,從哲學的角度探討這個事兒。

回到學校學了一陣子,他就發覺哲學跟這個問題根本不沾邊兒,再加上還和老師吵了架,所以又中途放棄了。

他在倫敦打零工的時候,對建築特別感興趣,就回學校申請去劍橋學建築了。他想象著自己坐在建築師事務所又大又亮堂的辦公室裏,畫出即將建造的超棒建築的模樣,或者可能是建造建築的新法子。

不過呢,他去幹了一天建築活兒之後,就覺得建築這事兒特無趣,想要不幹了。他還是想接著搞自然科學方面的學習,去尋找心裏頭一直在呼喚的那個聲音——人腦到底是咋運轉工作的呢。

於是呢,辛頓又一次跑去找自己的導師,說道:「我想重新學自然科學專業。」

沒成想導師回答得特別幹脆,直接就說:「好的。」

辛頓又重新開始學習自然科學了。

那時候啊,神經網絡人工智能就只是個書本裏的概念,具體是啥,誰都講不清楚。

不過辛頓尋思著,人腦既然是人體的一部份,那肯定和生理學有聯系;人工智能得有物理知識,所以學習物理學是跑不了的。

於是呢,他趕忙又申請同時去學物理和生理學這兩門跨學科的課程。

在當時的劍橋大學,像他這種物理學和生物學都涉足的學生,可能就他一個。

辛頓沒有任何生物學知識背景,所以這一路學得特別艱難。

到了第三個學期,教生理學的赫胥黎教授跟他說:大腦的神經元細胞會沿著軸突和神經網絡傳播動作電沖呢。

除此之外,就沒下文了。大腦資訊咋處理的,資訊是怎麽產生、傳輸,又咋發出訊號的呢?這些全是省略號或者問號啊,也就是說,還得研究探索呢。

他老師都不知道呢。

還好啦,既沒有不懂裝懂,也沒有故作高深。

辛頓失望透頂,對繼續學習生理學也沒興趣了,畢竟他一直沒找到自己想要的答案。

後來,辛頓在接受【科學】雜誌社采訪的時候,回憶起了這一段經歷,他說道:

頭一年過去後,我就轉到哲學專業去了,為啥呢?我尋思著哲學能讓我更多地了解自己真正感興趣的事兒唄。結果啊,這可真是個大錯特錯的決定。

我以前學維特根斯坦的時候,那叫一個沮喪啊,根本就理解不了。後來呢,我又覺得學這些東西挺有用的。可實際上啊,我在劍橋學哲學那幾年,最大的收獲就是對哲學有「抵抗力」了。不過呢,那兒有個哲學家,我跟他還挺合得來的。

不過呢,我煩哲學了,它都不告訴我我想知道的事兒。於是我就改學心理學了。

那可咋整呢?

1970年,辛頓好不容易才大學畢業,以實驗心理學「榮譽學士」的身份畢業了。

其實啊,這個「榮譽學士」的畢業證書和肄業證壓根就沒多少本質區別,就是名字聽起來好聽了點而已。

對於如今在人工智能領域堪稱學術泰鬥的人來說,這段求學經歷雖然苦澀,但真算不上啥「光輝歷史」。後來辛頓自己也不得不自嘲:「我覺得我可能得了教育上的多動癥,沒法安安靜靜學習。」

在劍橋大學的時候,辛頓身上還出了一件特別有趣的事兒呢。

有一回,辛頓特別惱火,他認為在劍橋大學的心理學教學中,自己的導師啥關於人的東西都沒教他。

劍橋大學當時的心理學課程裏,壓根就沒有涉及精神分析方面的內容。辛頓呢,就想把這個問題弄明白。

於是呢,他每周都要去一趟倫敦,找一個存在主義精神分析師拿教程,這樣就能學自己感興趣的東西了。

可是呢,每周得去一趟倫敦學習,往返花的時間先不說,路費和學費都得花錢啊。

就為這事兒,辛頓心裏越琢磨越來氣,越覺著不對勁兒。

那時候辛頓正在研習哲學呢,畢竟劍橋大學的各個學院沒在同一個地方。

於是呢,他就跑到劍橋大學國王學院,找自己念心理學時候的導師,說想讓學院來出這個錢。

導師一開始滿臉都是疑惑,不過聽了辛頓的解釋和理由之後,想了一會兒才說:「嗯,聽著挺合理的。」

就這樣,辛頓的這筆費用由劍橋大學國王學院給支付了。

這件事還是讓辛頓體會到了劍橋的溫暖和寬容。所以在他成名以後,每次說起這事還忍不住感嘆:「那才是真正的自由教育啊!那就是劍橋的國王學院,學院可有錢了。」

這件事都過去半個世紀了,咱們現在看,是不是就跟神話或者傳說似的呢?

劍橋對辛頓挺不錯的,但他不想再在劍橋大學瞎耗時間了。

辛頓放棄了去劍橋大學繼續讀書的機會,回到老家後沒多久,就一個人搬到北倫敦的伊斯靈頓區住下了。

他又想打發無聊時間,又得謀生計,就幹起木匠活了。

他呢,一邊給自個兒和旁人做些像書架、門窗這樣的木件,一邊還在琢磨人類大腦是咋運作的呢。

木工活又無聊又亂得一塌糊塗,他呢,每個星期六上午都會跑到伊斯靈頓的埃塞克斯路圖書館,去翻各種講人體大腦的書,就靠著圖書館這些資料自學人體大腦的工作原理。

這日子平淡得就像水似的,眼一眨,兩年就過去了,可事情還是一點兒具體的進展都沒有。

辛頓尋思著,這可不行啊,還得回科研環境裏去呢。

他想重新回到學術圈,就靠發表論文和參加學術會議這倆法子。折騰了好一陣兒,辛頓可算是又有機會了。

就在這個時候,他聽聞愛丁堡大學的希金斯在搞人工智能的研究呢,就趕忙跑去找人家,盼著能做他的徒弟。

克里斯多福·希金斯(Christopher Higgins)1923年出生,到2004年去世,整整活了81歲呢。他可是英國特別厲害的化學家,在教育界也相當有名氣,是個備受尊敬的教育家。

他這一輩子教出了好幾個特別厲害的學生呢,像拿了化學諾貝爾獎的約翰·波拉尼,還有得了物理學諾貝爾獎的理論物理學家彼得·希格斯。要是再算上謝菲·辛頓,他這一輩子就教出了三個諾貝爾獎得主啦。

辛頓在2024年10月8日獲了獎,不過呢,他活著的時候是看不到這個獎了。

辛頓找到希金斯之後,倆人聊了聊,希金斯那可是相當有眼光,就這麽著,他居然答應讓辛頓這個只有劍橋大學「榮譽學士」頭銜的年輕人跟著自己讀博呢。

就這麽著,辛頓又回到學術圈裏,當上學者了,還攻讀愛丁堡大學神經網絡的博士學位呢。

希金斯這人在化學和教育領域那可都相當厲害。不過呢,對於當時剛冒頭的神經網絡研究,他態度挺保守的。他覺得那時候的神經網絡技術還很不成熟,將來會咋樣也不清楚,沒多大用處。

所以呢,希金斯有一陣兒就想勸辛頓別搞神經網絡了,去做符號人工智能得了。

那時候啊,科學界的大部份主流學者都這麽想,覺得神經網絡以後沒啥發展前景。要是一個勁兒在這條道上跑,那可就跟「走岔路」沒兩樣了。

導師希金斯和辛頓根據這個判斷,在這一科學發展方向上,他倆老是激烈地爭辯,有時候還會吵起來呢,就因為這個,他倆有時搞得互相都很不開心。

還好呢,這種學術方面的爭論並沒有影響到師生倆的感情。

辛頓這小子叛逆得很呢。他呀,和導師希金斯一次次激烈地爭辯,不但沒被打擊,反而鬥誌更旺了,還特別堅定地認為神經網絡就是未來人工智能的關鍵所在。

辛頓在這個問題上深信不疑,絲毫不讓步。

導師希金斯這人胸懷挺寬廣的,學生辛頓狂傲還犯上,他也不怎麽計較,就從以後學術發展的角度勸辛頓換個研究方向。

可是倔強的辛頓老是講:「給我半年時間,我會讓你看到的。」

過了半年,希金斯又提醒的時候,辛頓把上次說過的話又跟導師說了一遍。

今天,這段歷史都過去半個世紀了,咱不得不說,那時候英國的學術環境可真好啊,希金斯真稱得上是學術和教育方面的大拿呢。

希金斯雖然不看好神經網絡的未來,但他特別寬容、特別有耐心,讓辛頓試了一次又一次,還盡到導師的責任,給了辛頓最大的指導和幫助。

我們老是說:君子呢,能和睦相處但不會盲目附和;小人呢,只會盲目附和卻不能和睦相處。

這或許就是君子的一種具體表現了吧。

1975年的時候,三年都過去了,辛頓在這方面還沒取得啥明顯成果呢,希金斯卻還是同意授予辛頓「人工智能博士」學位。

不過呢,到了這個時候,辛頓要走的路還長著呢,簡直看不到頭,前面有一大堆坎坷得他自己一個人去克服。

【孤軍奮戰,辛頓無人喝彩的三十年;】

希金斯的預判沒錯,辛頓博士畢業之後,他這種專業背景在英國幾乎找不到活兒幹,沒一家高校和科研機構想雇他。

在英國,他壓根兒找不到任何能做人工智能相關的工作,就連學術工作的面試機會都沒有。

更糟心的是,1956年提出「人工智能」概念的美國知名電腦科學家馬文·閔斯基(Marvin Lee Minsky),在這個時候他的【情感機器】這本書也出版了。

馬文·閔斯基是1969年電腦「圖靈獎」得主,也是人工智能的先鋒之一呢。他在電腦科學領域那可是相當有影響力,隨便說句話、做點事都能引起軒然大波。在他寫的書裏啊,他覺得單層和多層神經網絡屬於學術上的歪門邪道,是沒啥發展前途的技術。

簡單來說,閔斯基覺得搞人工智能研究那就是條絕路。

就因為他個人影響力不小,再加上那本著作到處傳播,神經網絡和人工智能的研究一下子就進入寒冰期了。主流科學界裏,根本就沒人看好人工智能以後的前景。

不過呢,謝菲·辛頓可不一樣。他不認可馬文·閔斯基的這個看法。

反過來呢,他覺得人工智能在未來是大有前途、前景一片光明的。

這一年,辛頓剛好28歲呢。

沒名沒影響的,他一個小年輕,誰樂意聽他嗷嗷啊?

這時候在英國,28歲的辛頓陷入了絕境,周圍啥都看不到,也沒有友軍來支援,只能孤軍奮戰。

從古至今,那些有大成就的人,沒一個是輕輕松松就成功的。

辛頓沒灰心,到處投簡歷呢,就盼著能有個學術環境,有個機會接著研究這個問題。

沒找到這種機會之前,為了生活,辛頓到倫敦的一所自由學校教了半年書。辛頓不太會跟孩子們相處,就只能回老家休息去了。

還好,過了大概六個月吧,碰了無數次壁之後,終於有一所大學向他投擲了橄欖枝。

美國聖地亞哥大學有個研究機構呢,當時正在搞神經網絡和人工智能的研究。他們想招6個不同領域的博士後,來琢磨心智方面的問題,不過能拿到的研究經費沒多少。

辛頓哪還管什麽待遇不待遇的呀,有這麽個機構能讓他接著搞這項研究,那可真是撞大運了。

於是辛頓趕忙從英國飛到美國的聖地亞哥,去做博士後工作了。

從1975年一直到2005年,這整整三十年呢,辛頓都在鉆研深度人工智能。在這條路上,他倒也不是完全沒幫手,可跟其他自然科學的前沿學科研究比起來呀,那基本上就是單槍匹馬在戰鬥,周圍冷冷清清的,也沒個人來給他喝彩。

大學裏頭編制和經費都有限制,辛頓幹著同樣的活兒,可拿到的報酬和收入只有同事的四分之一,有時候比這還少呢。

但辛頓才不在乎呢,他就覺得能有這麽個環境,讓自己自由自在地搞人工智能像人腦那樣深度學習的事兒,挺難得的,得好好珍惜。

辛頓出名之後,老是強調這麽一句話:「要是你覺得這是個挺好的想法,可其他人都跟你說這根本就不可能,那你就得明白,你走的路沒錯。」

辛頓說出的這句話,擱今天聽著多有力量啊!

當一個確鑿無疑的事實就擺在眼前的時候,我們就會發覺,那些所謂的「忠告」啦,還有「權威」和「智者」發出的聲音,是多麽的蒼白無力啊。

我們發現啊,在人類科學史裏,那些特偉大的發現和發明呢,全是先把權威給打破了,然後從這些權威身上跨過去才得來的。

只有那些不敢對權威提出質疑,缺乏完全獨立思想的人,才會總趴在前人搭好的框架裏,或者在所謂的「思維紅線」內,做些零零散散「修修補補」的活兒。雖說這種工作有時候也有點價值,可最終他們只能在山腳下擡頭看著前人,永遠超不過前人,更不可能把前人遠遠地甩在身後。

辛頓有句名言,這話裏的思想,那可是貫穿了他一輩子的學習和研究生涯。

1986年的時候,辛頓和心理學家大衛·魯梅爾哈特(David Rumehart)在有名的科學雜誌【自然】上發了一篇叫【透過誤差反向傳播演算法的學習表示】的論文。

在國際頂尖學術期刊【自然】上,辛頓頭一回清楚地論證了「誤差反向傳播」演算法是一種用來訓練多層神經網絡的切實可行的方法。

這一回,徹底把馬文·閔斯基在【感知機】那本書裏,對未來人工智能發展造成的巨大負面影響給扭轉過來了。

這樣一來,學術界總算普遍承認多層神經網絡也能被有效訓練,神經網絡可不是啥「歪理邪說」。

直到這個時候,科學界對神經網絡的研究才算是熬過了「生存危機」,獲得了合法成長的資格。

可是,看到光明了不代表前途就有著落了,有人雪中送炭也不意味著你肯定能熬過寒冬。

路還是又坎坷又長。

上世紀九十年代之後,人工智能的前景才稍微有點希望了,就像黑夜裏在大海上航行的船,雖然前面有閃爍的航燈了,可離到那兒還早著呢。

1987年的時候,辛頓收到加拿大多倫多大學的邀請,去做這所大學電腦科學系的教授了。

打這以後,人工智能技術在歐美國家越來越受重視,辛頓的知名度和影響力也一點點變大了。

1996年的時候,辛頓就成了加拿大皇家學會的院士,過了兩年呢,他又當上了英國皇家學會的院士。

這一年,辛頓50歲了。他呀,一輩子都在悄悄跟父親較著勁呢。他當上英國皇家學會院士的時候,年齡比他父親成為皇家院士的時候還大了一歲。

就因為這事兒,辛頓覺得特別遺憾。

這時候的辛頓啊,他自己都沒想到,以後在科學方面,他取得的成就會遠遠超過他老爸老威廉·辛頓呢。

【從圖靈獎到諾貝爾物理學獎,辛頓在77歲時,終於站在了科學的高峰;】

2012年夏天的時候,辛頓都已經64歲了,這時候他接到了谷歌公司打來的一個電話。

電話裏說,想請他到加州山景城的谷歌研究中心去工作。

辛頓當時已經很有名氣了,可谷歌就把他定為「實習生」。為啥呢?公司有規定,得在公司幹上好幾個月,才能給個「存取科學家」的頭銜。

辛頓想要體驗谷歌超級電腦的處理執行,所以還是加入了實習生組,這個組主要是由20歲出頭的年輕人組成的。

他戴上那頂印著螺旋槳圖案的「新谷歌人」帽子時,自我打趣道:

我肯定是有史以來最老的實習生啦,只希望那些年輕同事別把我當成「老糊塗」就好咯。

2018年3月的時候,辛頓、樂昆還有本吉奧這三個人,就因為在神經網絡這塊兒的工作,把當年的圖靈獎給拿到手了。

2018年,辛頓得了有電腦領域「諾貝爾獎」之稱的「圖靈獎」,打這起,大家就習慣性地管他叫「AI教父」了。

可就對著這樣的盛贊和榮譽呢,他說道:

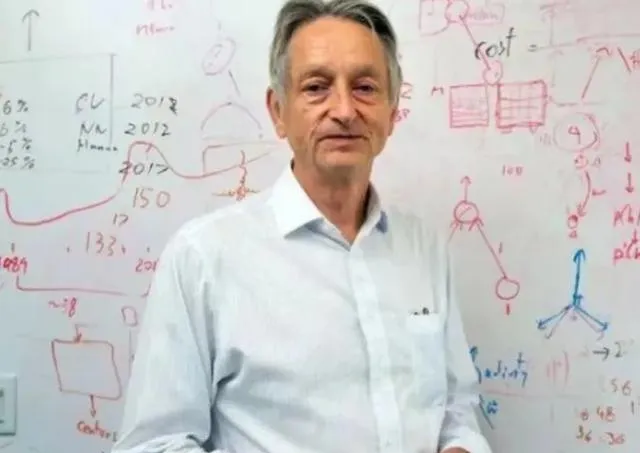

別人叫我「教父」,我還怪難為情的呢。不過,我對自己的數據可是像列根那樣深信不疑。

沒錯,這位人工智能界的大拿,從外表可看不出有啥「教父」的派頭和霸氣。他長著一副老式英國學者的典型模樣:頭發亂蓬蓬的,襯衫皺巴巴的,看著就像個不怎麽講究的人。他襯衫前面的口袋裏經常插著一排圓珠筆呢,守著一塊又大又亂的白板,白板上寫滿了各種各樣復雜得讓人頭疼的方程式式。

人工智能研究不斷深入,AI技術的威力那可是前所未有的。

2022年11月30日,辛頓他們團隊主導的OpenAI搞出了個聊天機器人程式ChatGPT,這玩意兒一露面,一下子就把全世界都給震住了。

它是當下由人工智能技術驅動的自然語言處理工具,不但能依據聊天的上下文互動,像人一樣聊天交流,而且能寫論文、郵件、指令碼、劇本、文案,做轉譯,編寫程式碼啥的。

更嚇人的是,ChatGPT能按照人類給出的文字指令,自動生成特別有場景感的虛擬影片和劇情,讓人難分真假。

這麽說吧,現在的ChαtGPT已經能替代人類大部份靠記憶、經驗、機械重復的工作了。並且呢,它的進步速度特別驚人,每過3到5個月就能全面大飛躍一次呢。

科學發展這事兒啊,向來都是有利有弊的,就像一把雙刃劍似的,它本身可不存在什麽對錯之分。

可是呢,要是有一種科技,人類都沒法預測它以後會變成啥樣,這科技要是被那些危險的家夥掌控了,那對人類來說可就是一場大災禍啊。

2023年的時候,辛頓就從谷歌辭職離開了。

他之所以離職,一個關鍵原因是,他那些有關對AI的擔憂和AI發展方向看法的言論,以後能自由發表,不會再被谷歌公司限制了。

作為人工智能領域的先行者、AI的「教父」,他覺得自己有義務把內心真實的想法和擔憂告知世人。

辛頓在接受公開采訪的時候直白地說:「我後悔自己在人工智能領域做的那些貢獻了。人工智能這玩意兒啊,不但會讓好多工作崗位沒了,還會讓人搞不清啥是真的。」

更讓人擔心的是,辛頓說:「以前啊,有些人覺得這玩意兒真能變得比人類還聰明呢,我原本以為這得是30年、50年甚至更久之後才會發生的事。但現在,我可不這麽想了。」

他是人工智能的先鋒,花了半個世紀不懈努力,將人類電腦研究提升到前所未有的高度。他取得的成就和科學上的偉大功績,配得上他所獲得的榮譽。

不過呢,他可是對人工智能特別了解的智者和科學家,他發出的警示,值得咱們現在和將來每個人去思考、警醒。

他的聲音,只能交給時間去傾聽,讓歷史來作出回答了。(全文終)

——青峰,2024年10月8日 - 13日於鄂西長江之畔寫就。