由管虎導演,葛瑞、管虎、吳兵編劇,彭於晏、佟麗婭領銜主演的電影【狗陣】已於6月15日在全國公映。影片故事背景設定在2008年的西北小鎮,剛假釋出獄的二郎(彭於晏飾)重歸故土,面對旁人的偏見和防備,不知該如何開啟新生活。他迫於生計加入打狗隊(大量家庭遷移出小鎮,導致很多被棄養的寵物狗變成流浪犬),不合群的二郎拯救了一只性情暴烈的流浪黑狗,他也在和黑狗的相處中由同命相憐逐漸發展到互相救贖。當人性與潛藏的動物性,伴著凜冽西風和雄奇日食,在西北的曠野中神性般交融,最後在荒原上穿破狗陣從容而出時,一直倔強的二郎突然露出微笑,騎著摩托帶著小黑狗坦然向前,不再回頭。如同片尾的致辭:「獻給重新上路的人們」。

【狗陣】「互相救贖」版海報。

【狗陣】曾獲得今年康城「一種關註」單元大獎,被譽為「擁有令人驚嘆的詩意,想象力,以及精湛的導演力。」這也是對這部充滿作者色彩影片做出的精準肯定。二郎特立獨行不強求被旁人理解,卻難掩骨子裏的血勇,性情沈默冷峻,卻不乏內心的柔軟。從二郎這個角色身上不難看出導演管虎的影子,一位雄赳赳硬漢導演,透過各種冷靜中又帶有敬畏的作品,將自己對時代對社會的觀察與思考,用充滿蓬勃生命力的鏡頭展現。管虎曾多次說過,「容許一部份不同的人存在」,接受新京報的專訪時,管虎再次表示,這部影片實際上是講述關於大時代動蕩中人的命運的故事。改革開放四十多年的高速發展,有的人上車了,有的人沒趕上,而大城市之外的這群人的生活,也值得被記錄,「不把攝影機擺過去,我覺得是特大的一個缺憾」。在管虎看來,關註另外一種人群,另外一種人生,也算是功德一件。其實這也是他作品裏一直試圖表達的精神內核。

管虎在【狗陣】拍攝現場。

片中「挺起了胸膛向前走,別回頭,前面有天空、樹木和沙洲」的詩句喚醒了管虎的遙遠回憶,他聊到電影和現實中的微妙父子關系時,語調逐漸柔軟。而談起對冷峻現實的關註和「再上路」式寓言的創作初衷時,管虎話語間的張力噴薄而出。

父子關系:缺少溝通是一種遺憾

管虎的父親管宗祥2023年11月去世時,【狗陣】正在做後期。這部電影上映後,結尾寫著「謹以此片紀念我的父親」。電影中,二郎和父親都不善言辭,有一種沈默的對抗。管虎說,幾千年來中國式父子關系都差不多,包括他自己,基本上男孩在叛逆期開始對抗的第一個物件就是父親,這種關系可能會延續一輩子,最後大家都想溝通都想交流,但是中國男人不善於說出來,基本上都藏在心裏,這是很遺憾一件事。

新京報:電影片尾寫著「謹以此片紀念我的父親」,為什麽想到以這樣一部片子獻給自己的父親?

管虎: 我父親走的時候已經100歲了,拍【老炮兒】的時候他95歲,因為得快速從一個點位到另一個點位,需要有人背他,別人不敢,只能我背他。父子之間多少年沒有肢體接觸過,一接觸突然發覺怎麽那麽輕,他年輕的時候可壯了,這是一種生命在流逝的感覺,我當下心就軟了,但也不好意思說,到最後也沒有表露出來,所以有一種遺憾。

管宗祥、管虎父子在【老炮兒】拍攝現場。

新京報:你的電影裏用較重的戲份呈現父子關系的,好像就是【老炮兒】和【狗陣】。一個是父親的視角,一個是兒子的視角。為什麽這兩部電影會聚焦父子關系?

管虎: 【老炮兒】這部戲能成立,父子關系是躲不過去的,它就是以父子為主線。【狗陣】中我要截取二郎這麽一個30多歲剛出獄的男人的生活,父子關系也是躲不過去的,我也不能橫加幹涉,把這事兒拿掉,我要忠實記錄,包括以我的經驗履歷、跟朋友聊天,想象原來他們是這樣一種呈現方式,我就忠實記錄下來。

新京報:你自己跟父親之間的一些相處細節,有沒有放到影片中來?

管虎: 電影中二郎有句台詞:「挺起了胸膛向前走,天空樹木和沙洲……」這是我七八歲的時候,就聽我父親教學生朗誦的詩,當時印象特別深,後來就忘了,到了弄劇本的階段,又想到了這句詩,找出來發現是俄羅斯當時挺有名的一個詩人涅克拉索夫寫的,我一看就跟這個故事的主題很貼合,這是我父親給我特別重要的一個銘印。

二郎和病中的父親隔墻而坐。

新京報:你現在也是一位父親,有了孩子之後是不是更能理解父親這個角色?

管虎: 理解,真是養兒方知父母恩。我兒子跟我差不多,也是不太愛交流,強迫說話都很難,所思所想我也不太了解,要透過別人去了解,這過程也挺痛苦的,我就想我當年好像也這樣。我會經常回憶這事兒,我就老給他講,咱別弄成中國式父子,最後是能做好朋友這種,嘗試另一種方式的交流。

新京報:聽說你還給孩子輔導作業。

管虎: 那是在他小的時候,現在輔導不了了,他輔導我還差不多。

創作原則:對生活不橫加幹涉

【狗陣】整部戲在劇情和人物上都是做減法,尤其是在情感表達上很克制,鏡頭基本也是中全景,甚至大遠景,只有結尾才給二郎一個特寫鏡頭。拍【狗陣】,管虎本著一個原則,就是截取一段生活,導演和攝影機不要橫加幹預,不要用過多的手段讓它戲劇化,要尊重真實的生活片段。就像片中二郎和葡萄(佟麗婭飾)之間,靈魂相近但很難為對方停下腳步,在管虎看來,很多人生就是交錯的,擦肩而過的,緣分使然。管虎是這樣看待感情戲,二郎在監獄裏生活了十年,出來之後很難看到未來,愛情是他無法承載的,所以他決定放棄。「如果你以一種悲憫的態度看的話,這就是一種很遺憾的人生,實際上是缺失了動物性造成的」。

片中二郎和葡萄的感情戲很隱忍,又很現實。

新京報:二郎每次去看父親,都是騎著摩托車處在一個很高的亭子上遙看,突然有一天他真的去見了父親,這個觸及點是什麽?

管虎: 我們當時聊過這件事兒,就是說有幾種可能性,有一種是他永遠在亭子那裏不下來,它跟個人創作有關,但不是我喜好的,我咬牙跺腳也得讓父子見一次。另外從疏解角度,父子倆在病房,最後有一個快疏解沒疏解出來的過程,那麽有時候就需要接觸。至於父子之間發生了什麽,為什麽對抗成這樣,都不告訴觀眾。就像那黑狗,跟你好好的突然又咬你一口,這種時候很難說它的動物性在哪。我寫的是一個動物性的故事,每個人都有動物性,只不過不同而已,你像貓、你像狗、你像狐貍……而二郎(心裏潛藏)的狼性被塵封了很久,失語不願意跟人交流,透過狗把動物性激起來以後,他做什麽都是很正常的一件事情。

新京報:與你之前導演的作品相比,這部電影的情感表達很克制。

管虎: 人有多面性,我有張揚血性的一面,也有非常柔軟脆弱的東西,我沒有有意地去克制,只是展現身體裏的某一面,盡量真實的不加幹涉,給到觀眾這個角色的一個人生體驗。就像字兒帶著筆走一樣,不是說我有意寫的,它就那麽著了。所以你要是解釋的話,我覺得是身體裏流出來的,我一部份真實的東西是這樣的。可能我的外貌比較容易讓人誤會,覺得我脾氣急之類的,其實我從來就沒發過火,也不跟人急什麽的。

新京報:包括影片用的景別,基本都是一些中全景,甚至大遠景,其實也是在表達這種克制嗎?

管虎: 其實我做這件事之前,真的沒想到「克制」。我知道在大自然的浩渺之下,人的微不足道,想要對它進行表達,給到觀眾這種感受,是需要環境給予的,它是電影語言上的一環。為什麽最後給二郎一個大特寫?是想表達對於個體生命而言,生命是非常偉大的一件事情,所以我們在結尾要給到他這個句號,這是有語言在裏面的。我也跟攝影師商量過,都覺得這個風格是得體的,而且確實符合我們「不橫加幹涉」的原則。

新京報:影片結尾有沒有想過讓重新出發的二郎騎著摩托帶著小小黑一躍而過?

管虎: 其實我也拍了,躍過去(的感覺)怎麽都感覺不舒服。我們沒想特別多,就是有關勇氣的事兒你得試試,但人生哪有那麽多如意的事兒,很正常。

拍動物戲:把狗當生命對待,別當寵物

從【鬥牛】(2009年)開始,管虎執導的很多電影中都會有一些動物出現,而【狗陣】裏的動物種類和數量是最多的,除了有近400只狗外,還有老虎、孔雀、猴子、蛇、狼等。如此數量龐大的動物演員「團隊」,對於拍攝是個巨大挑戰。管虎導演請來了曾在電影【忠犬八公】中做動物訓練的團隊,提前為每場戲排練。「如果我們培養好了足夠的信任,把它們當獨立個體對待,別當寵物,它們一定會帶來驚喜,超過你想要的」,管虎特意強調,片中所有的動物全是實拍,就是靠耐心。

新京報:聽說你家養了好多狗。

管虎: 有5只狗,好幾只是大狗,我最喜歡的德牧現在都8歲了。

管虎與片中的「主演」在一起。

新京報:所以你肯定非常了解狗。

管虎: 每個人都有特別痛苦或者煩躁的時候,不願意跟人交流,就是願意自己關屋裏呆著,這時候狗趴在那,眼睛水汪汪的,含情脈脈地盯著你三小時,就守護著你。你就覺得冥冥之中兩個生靈之間一定有某種東西是可以互相有交流、互相理解的。所以我就覺得,肯定得寫人與狗交流的這麽一個故事,人與狗之間,雖然不能用語言交流,但二者之間的關系,我覺得是值得大書特書的。

新京報:導演好像特別喜歡拍動物,之前黃渤在【鬥牛】有大量和牛的對手戲,還有【八佰】中的白馬,【老炮兒】中的鴕鳥,這次彭於晏和狗有不少對手戲,並且狗的數量不少,為什麽這麽鐘情於拍攝動物?

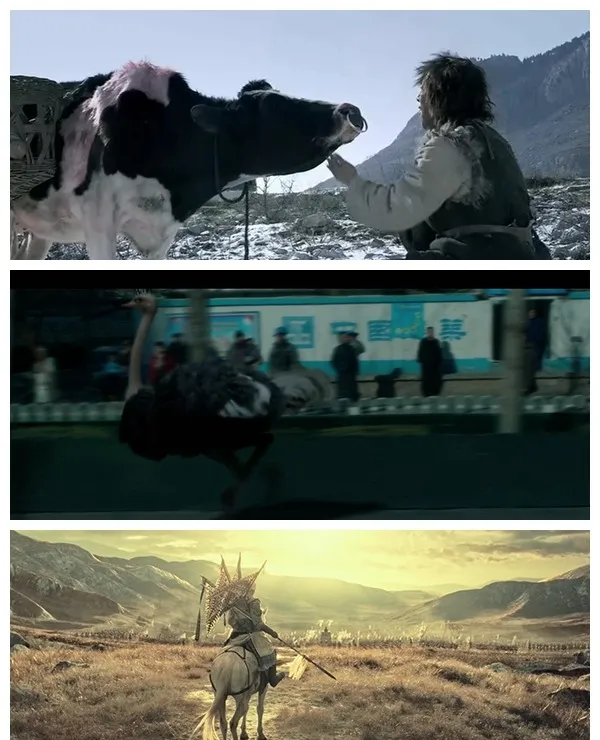

管虎: 其實都是現在回過頭的總結,感覺我喜歡拍動物,其實都是創作當下的「真實發生」,甚至是巧合。比如拍【老炮兒】的時候,拍攝過程當中,就看到了「一只鴕鳥在馬路上狂奔」的新聞,就在電影裏用上。【八佰】中的馬,是因為我覺得需要一個希望和勇氣的圖騰,能帶來詩意化的象征,不是特別要拍動物。【狗陣】確實是寫動物性的,但實際上是把二郎心底塵封的動物性給喚出來的過程。

從上至下劇照分別為【鬥牛】【老炮兒】【八佰】中出現的奶牛、鴕鳥和白馬。

新京報:片中的狗數量大,戲份比較重,這些狗是如何訓練的?

管虎: 這需要經驗。之前我到馮小剛導演出演的【忠犬八公】劇組探班,就碰上訓狗團隊了,這個行業是新興起的,我覺得還是挺有幫助。這二三十人的團隊,根據故事,專門提前訓練,每場戲都要準確地排練。有這個基礎你才能完成你想要的東西,所以提前要想得特別仔細。

我們在當地收了100多只,再運了200只左右,差不多有三四百只狗,全都在一個有空調的場地養著。片中主要演員狗是從18條征召來的狗裏邊選擇到的配合度最高的,它完成大部份戲。

片尾壯觀的「狗陣」一場戲,管虎和劇組拍了4天。

新京報:片尾有一個鏡頭,很多狗站在山坡上,特別壯觀,導演是怎麽讓這麽多狗老老實實站在那裏?

管虎: 那場戲差不多有400只狗。有訓練師幫忙,分層拍攝的。先拿20只狗放準位置,保持它們的穩定性,10秒鐘就夠了,但有時候狗噌的一下就跑了。拍完20只,再換一批在不同位置,我記得那場戲拍了4天。

演員表演:彭於晏台詞少,但表演難度大

在【狗陣】中,導演管虎做了很多留白,隱隱約約的不想把所有事情都交代得特別明確。片中,二郎母親的遺像後面,其實有個二郎神。而二郎神楊戩帶的狗,就是細狗。這就與片中二郎和那條黑狗形成了一個互文關系,是個小隱喻。二郎身上隱藏著一種狼性,等待著破陣而出。二郎和黑狗在各自的群體中都算邊緣,二郎出獄後處於失語狀態,與外界格格不入,而黑狗也因疑似帶有「狂犬病毒」被驅趕,他們都是孤獨的另類,兩個孤獨的靈魂互相幫扶,互相救贖。彭於晏飾演的二郎,片中台詞極少,但表演難度很大。

新京報:彭於晏在片中台詞很少,這種沒有台詞的表演會比有台詞的表演更難嗎?

管虎: 會很難,對演員來說等於增加了一個敘事要求,劇作帶來的故事推進力是一方面,表演還有一個故事推進力,他得推進故事,最重要他要用形體去表達愛恨情仇。確實我也得幫他,這難度特別大。還有跟狗之間的對手戲,對他的心理要求可能是他從業以來第一次要求這麽高。

新京報:原劇本中二郎這個角色台詞就是這麽少嗎?

管虎: 原劇本二郎是啞巴,一句都不說。後來臨拍之前覺得,一句都不說太有設計感了,還是覺得讓他失語吧,他是不想說,而不是不能說。

二郎在影片結尾露出難得微笑。

新京報:片中二郎大部份時間都沒有什麽表情,只有少數的幾次笑,有什麽寓意?

管虎: 彭於晏身體比較挺拔,身材好,小鎮裏的人都是來自五湖四海,他一定要融入當地的氣氛,同時身體裏一定要有不同(氣質),這個與眾不同就是彭於晏帶來的,我說分寸拿捏是很重要的,第一就是身形,第二就是笑容。因為出獄後,他跟誰都交流不了,但跟狗可以笑,彈琴的時候笑,結尾的笑也是有他自己的設計在裏面。我們這次的最重要原則就是「不演戲」,就是要真實,所以他那些笑基本上是設計經過內化之後的自然流露。

新京報:賈樟柯在片中飾演隊長耀叔,演得特別松弛自然,寫劇本的時候就想好找他演了嗎?

管虎: 沒有,是到了當地以後怎麽想都想不出來哪個演員能演。最後我直接給他發一微信,他說行,挺幫助我的。他身上有一種特質,就是能夠融入環境,跟表演沒關系,他是人到那裏待著,勁兒就足夠。

新京報:你給賈導發微信的時候,也給別人發了嗎?

管虎: 沒有,就他一個人,沒有第二人選。賈導回得特別感人,就是願意幫忙,他劇本也不問,故事也不問,還特地留了胡子來配合角色。

賈樟柯在片中飾演耀叔,為了貼近角色還特意留了胡子。

新京報:片中賈導說的是老家山西汾陽的方言嗎?

管虎: 對,他說的老家話,因為我跟所有人說,片中石油小鎮上的人事實上也都是來自全國各地,你看(客串出演)的張建亞導演說的是上海話,這沒問題。

新京報:二郎和姐姐打電話,電話那頭的聲音是梁靜老師的吧?

管虎: 你聽出來了,是梁靜,梁老師演出還是不錯。姐姐的設定是去了大城市,比如說蘭州或者上海這些地方,混得也不太好,看家裏拆遷了才打電話問。

創作初衷:關註另外一種人群,另外一種人生

電影中,二郎入獄之前玩過搖滾樂,玩過摩托車,他身體裏頭有不知足的東西,他想要改變人生,但他出獄後重新回到社會,又要面臨著生存困境,父親的樣子可能就是他自己未來的樣子,一眼看到頭的生活,面對社會茫然不知所措,管虎覺得,這種狀態是挺讓人悲憫的。這次,他將攝影機擺在了大城市之外的小鎮,去關註另外一種人物,另外一種人生。

新京報:這次導演把視角對準了小鎮上的小人物,創作初衷是怎麽來的?

管虎: 除了剛才說的跟狗的關系之外,西北的整個場景環境讓我很迷戀。2008年是中國社會飛速發展的一個時間段,全世界都在矚目的時候,那會兒我正高高興興地和朋友們看著奧運開幕式,突然接到山東老家的電話,有位親人去世了。這個時候你就會思考,在大城市以外,那些人的生活是什麽一種狀態。我們的攝影機有責任擺到那邊,別老是拍北京上海了,關註一下那些人,我覺得也算是功德,也算是責任,也算是攝影機的另一個角度應該給到的,我就一點點延伸出來,覺得還是要做這麽一個故事。倒不是關註小人物,是關註另外一種人群,另外一種人生。

在管虎看來,雖然小鎮逐漸走向衰落,但這裏的生活還留有溫度,它是有記錄價值的。

新京報:為何將電影的取景地放在西北地區?

管虎: 多年前我們就走上西北大地勘景,發現一些曾經繁榮卻慢慢被「遺棄」的小鎮。它們在上世紀五六十年代,曾經特別繁榮,是以卡車運輸為代表的公路運輸時期的中轉樞紐,但是到了八九十年代火車運輸網逐漸成熟,它就失去交通樞紐這個功能,所有人開始遷徙,小鎮逐漸走向衰落。但即使在這個環境下,小鎮所有的設施還是非常齊全,賓館、飯店、銀行、醫院都有,就是沒人,建築卻還有溫度,見證著歷史。這樣的場景,它是有記錄價值的,電影人有責任讓更多的人更深入地了解中國,所以我就想在這拍個電影。如果不把攝影機擺過去,我覺得是特大一個缺憾。