為什麽要寫一部全球史,而且是從中國出發的全球史?

全球史有諸多特點,比如它是一種全景式的書寫,是去中心化的,是與傳統的政治史觀、民族國家存在較大區別的。怎麽理解這其間的巨大張力?重新架構的過程,是不是揭示歷史運作的復雜機制?隨著時代發展,我們的所見所聞所觸越來越豐富,再加上不同學科對歷史學的影響,我們需要習慣歷史的復雜性;在不同的「取景框」中,它也許會展現出不同面貌,這些面貌並非簡單的相互否定或對立,而是並存。

全球史之下,有個體的歷史,有具體的生活。過去的歷史研究習慣了從上往下看,史料記載大多如此,很長時間內絕大多數的歷史書寫要麽談政治,要麽談雞毛蒜皮,但連線宏觀歷史和個人生活之間的社會研究,似乎略顯蒼白。那麽,如果換個視角呢,我們會看到怎樣的歷史?

當然,探索的最終目的是為了回歸到思考歷史,在思考中不斷接近歷史真實且復雜的面貌。緣起於這些討論,復旦大學文史研究院副研究員段誌強與觀察者網一起聊了些既輕松又深刻的話題。

· 全球史是一種史觀,也是一種方法

觀察者網: 段老師您好,感謝您接受觀察者網的采訪。您參與撰寫的【從中國出發的全球史】這套新書最近出版了,首先想請教一個問題:我們能否這樣理解,即全球史本質上是一種史觀?一方面,與過去世界史或過國別史的書寫有什麽區別,是否彌補前者的不足,另一方面是不是對當下世界反全球化或保守化思潮的一種回應,不知你們的考慮是什麽?

段誌強: 全球史當然是一種史觀,但在操作層面同時也是一種方法。也許我們過去比較熟悉的歷史主題,無論是一個人物、一起事件或一種歷史現象,你可以多想一層,它是不是可以放在更廣闊的全球背景下去觀察?

我想講一個印象比較深的小故事。有一位文博專業的本科生同學問我:老師我知道您參加了一個全球史的專案,您能不能給我介紹一些全球史方面的文物?

我忽然意識到,大家可能會把全球史當成一個相對獨立的領域,比如說,可能有些東西是中國史的,另外一些則屬於全球史,但其實完全不是這樣。

如果你用全球史的觀點去看,所有文物都可以是全球史的文物,因為所有東西背後一定是有全球的銘印的,只是取決於你追溯到多遠,無論從它的材質、形式、文化內涵還是使用場景等等來看,多多少少都會有的。所以自從全球史這個說法提出來以後,真正在做這方面研究和創作的人都明白這一點,就是在觀察歷史的時候多一層視角,僅此而已。

但有時候我們也會想,既然都叫全球史了,那是不是能寫一本全球史出來?而這裏面,也藏著全球史最大的困境:以往的史學領域,盡管它的邊界也有很多爭議,但總歸能寫,但如果你說要寫一本全球史,幾乎等於是宣稱要把人類歷史都寫進去,那是不太可能的任務。

所以當我們想要寫一部全球史的時候,一定是要在兩個問題上作出選擇的:一是你采取一個什麽樣的視角,因為寫歷史總要聚焦一些東西,但視角本身就會帶來一些陷阱或問題,所以這是一個痛苦的選擇。二是你得選擇論述方式,到底是像我們熟悉的歷史寫法,比如按編年還是按紀事本末等方式來寫,還是以地域或問題為中心來寫,都需要作出選擇。

【從中國出發的全球史】最終成型的框架是主編葛兆光老師設計出來的,做得非常詳細。葛老師給的大綱連每一節的小標題都有,在寫作過程中有不同的作者參與,大多數作者基本按原來的大綱來寫,個別作者也會根據自己的想法和研究作出調整。

對應剛才說的兩個選擇,從視角上來說,我們選擇的是從中國出發的全球史,畢竟我們在中國,面對的是中國讀者和聽眾;雖然我們都知道全世界所有的歷史學家,沒有任何人否認中國在世界歷史當中的重要地位,也沒有任何人否則中國和世界的密切聯系,但是要系統地講清楚,好像還沒那麽多。

在敘事方法上,我們選擇以主題展開,比如地圖、食物、戰爭、環境、疾病等等,一方面是適應最初制作音訊節目的需求,因為音訊節目不能講一個太復雜太精密的框架,需要分塊講述,大家聽完一塊再進入下一塊。另一方面,這些單元也得有一定的學術積累,才能找到這些做相關研究的作者。最後就變成了現在大家看到的這樣一個結果。

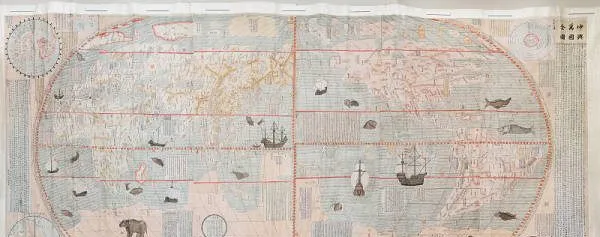

利瑪竇【坤輿萬國全圖】,第一張將中國繪於世界中心的世界地圖(圖片來源:視覺中國)

觀察者網: 您提到的這點,從章節編排中能看得出來,不是簡單地按時間順序由遠及近下來,而是橫縱交錯的。

段誌強: 對,前期作為音訊節目來說,相對還是比較成功的,一半要歸因於框架設計,因為選擇的主題是大家比較感興趣的、經久不衰的議題。

觀察者網: 確實,從人類起源、史前考古、中華文明起源這些議題來看,就足以引發大量討論。當然,每個人的知識結構、立場等不同,可以有自己的觀點。你們最初在做全球史的時候,有沒有設想過希望像讀者聽眾傳達什麽,或是看到當下國內或全世界的思潮、爭議等,比如反全球化、保守主義、極左與極右等等,想要作出一些回應,傳達一些想法?

段誌強: 起因是梁文道想做一個節目,於是找到葛兆光老師,葛老師的意思是要做就做一個從中國出發的全球史。起意是他們想的,我也沒法替他們回答為什麽這樣想。我就聊聊我作為參與者的理解。

我覺得,大家對歷史問題肯定有自己的不同看法,這再正常不過,每個人都有權利對過去事情抱有自己的立場和看法。那麽,作為專業學歷史的人,你在大學裏教歷史,你的義務是什麽?我覺得我的義務不是告訴大家歷史的答案是什麽,或者你的想法是對是錯,而是跟大家說對於某件事情——比如人類起源到底是中國獨立起源還是非洲單一起源——目前學術界有哪些說法,每種說法的原因是什麽,他們之間相互批評的理由是什麽,現在可能大部份學者同意這個,但仍有小部份學者同意那個等等。我把這些告訴你,至於你覺得哪種觀點有道理,這是你自己的選擇。

我印象最深的是關於馬可·波羅的爭論。關於馬可·波羅是否來過中國的爭議一直存在,但很有意思的是,在專業學術界似乎有一個好玩的傾向,就是做這一段歷史研究的、特別是元代歷史的人,大多都傾向於、甚至非常篤定地認為馬可·波羅是到過中國的,當然在歷史文本中肯定會有一些變形,但他到過中國或者他的資料直接得自中國應該是沒有問題的;而對此質疑的,可能更多的是比較「外圍」的研究人士。

馬可·波羅像 資料圖來自網絡

我們當然可以批評這些觀點,畢竟研究什麽就相信什麽這種現象也是有的,但大家有時又很容易受一些情緒鼓動,就是當你說一個日常信以為真的東西其實是假的時候,大家更願意相信你的觀點,更願意相信專家都是騙人的。那麽,現在我既不是研究元史的,也不是研究馬可·波羅的,當別人來問我這個問題時,我就只能把關於馬可·波羅的相關爭論看一遍,再向專業人士請教,然後告訴大家正方理由是什麽,反方理由是什麽,最終你自己判斷,當然我也會說我更傾向於哪一方,同時哪一方都沒有百分之百的把握。

·全球史最大的學術陷阱

觀察者網: 就像前面講到的,全球史涵蓋範圍廣闊,那麽對於全球史的方法有些疑惑,比如最直接的就是史料問題,怎麽獲得史料、選取核心材料以及解讀不同背景來源的史料等等,尤其這幾年隨著歷史學科的發展及跨學科研究,對學者提出的要求也越來越高;在全球史書寫中,跨越巨大時空的史料工作怎麽開展,應如何看待全球史的書寫?

段誌強: 全球史寫作一個很大的問題,就是要大量依賴二手研究。無論是語言門檻還是資料收集,作者都不太可能掌握這麽多的跨語言跨文化資料,這其實是全球史的先天不足,全球史最大的學術陷阱也就在這裏。

我們給別人講故事時,需要用到很多一手資料。比如我現在跟你講一個威尼斯發生的事,還把這個故事有聲有色地講給你聽,那麽請問,這些一手資料是你解讀的嗎?大多數情況下不是。這是因為學者能力的限制,還有學術分工的細致造成的。

我們目前綜合各方面條件來看,因為我們的大多數學者是中國學者,對中國史料的熟悉程度肯定是最好的,所以大多用到的中國資料都是學者自己研究閱讀所得。在使用外面資料的時候,如果不是自己發現、自己解讀的,也必須做到可覆核,不能看到別人參照一個什麽資料就直接拿來用,得自己找到原來的資料,大致能做的也就是這些。當然,很多學者也用了自己研究中發現或解讀的資料,包括一些小語種或死語言的資料,那就非常好。

現在歷史學領域的分工實在太細了,每個研究者只是很小的一塊,他可能講歷史全貌講了5節,但也許其中只有1/4或1/3是自己親自研究所得。這是當下不可避免的事,但反過來說也是一種需要,因為現在的學術細分到了非常驚人的地步,所以也需要反思,你做的這一小塊研究可能對學術共同體有意義,但它對社會的意義是什麽?是不是需要有人把這些分散的研究整合起來,幫助大家看到過去的全貌?我想這是有必要的,而且我們現在做的就是這樣的工作。

全球史這個專案一共有21位作者組成,整個過程下來最難的無疑是找作者。像拉幾個學生,或是搞一個小團隊,那是根本不可能做下來的,因為涉及面實在太廣。當然我們最終做出的這個結果,也並不理想,大家遺憾也很多,但如果不是因為這個契機,也難組織起這麽多人一起來拼一個全景式的拼圖。

觀察者網: 說到研究物件的選取問題,你們在搭建全球史的框架時是否也會面臨一個問題,比如選什麽物品,選什麽人物,或者選擇講哪場戰爭等等,在在選擇這些書寫物件時,有什麽考慮?

段誌強: 這是個很有意思的事情。不同的歷史物件,它的資料狀況完全不一樣,比如有文字傳下來的這些資料裏面,你往往能找到大量的個人故事;但沒有文字傳下來的,你看到都是整體的故事。怎麽辦?也沒辦法,本來文獻的分布就不是均質的,有時候要靠人類學知識或其他領域的技術性知識來補足,也只能這樣了,各有所長。

比如中國歷史上流傳下來的史書裏面,記載了無窮的個人故事——至於是不是小人物,這是另一個問題——可是,關於他們的日常生活情況其實並不多,因為記錄下來的往往是異常情況,這才會成為故事,反而是平常吃什麽穿什麽說些什麽,都不會寫在裏面。

相較之下,像中文文獻裏面關於遊牧民族的資料,就記載了很多他們平時吃的用的,反而個人故事不多,往往是在一個遊牧帝國起來的時候,圍繞其上層建構會有一些個人故事,而且那些故事常常和神話摻雜在一塊。

比如,我們在書裏面寫到軍事部份,有很多基礎性的知識,大家知道軍事人物傳記非常多,但講技術的很少,大多是一些形容詞。如果說一個人驍勇善戰,那麽究竟怎麽驍勇善戰呢,史料可能少之又少。這時候,我們作者只能從一些字裏行間,或是某個文獻的角落中提到他怎麽跳下馬怎麽打仗等等,透露出的一些細節。

另外,也還可以利用一些影像資料,假設說古代波斯留下來一幅關於戰爭場景的畫,影像中有時能傳達一些細節;再者,依靠考古資料,挖出一個盾牌之類的武器,它是怎麽設計的、怎麽使用等等;還有可以依賴現在的人類學調查,看看今天草原上的人怎麽騎馬等。透過諸如此類的資料收集方式來彌補資料的不均衡。

當然,這裏面還涉及到史料的記錄者,有的資料是當事人自己寫的,有的資料是別人寫的,有的資料是別人聽說了別人的話、所見所聞記錄下來的,不同的資料都得分別處理。

總體而言,離我們現在越近的歷史,其相關資料來源會越多元,但古老時代可能很多時候只有一個資料來源,這也是歷史研究中沒有辦法的事情。

格奧爾格·菲利普·盧根達斯:【騎兵的戰爭】,1703年

·歷史展示的多重面貌,並非相互否定的關系

觀察者網: 您在不少演講或文章中提到過一些有意思的角度,歷史的細節、個人/日常生活的歷史等有別於宏大敘事,歷史是一個混沌系統,掉進歷史池塘裏的雨滴,有的會掀起大漣漪,有的則是小漣漪;當然這些漣漪之間也許會交織重疊。在歷史研究中,具體的細節真能脫離宏大的背景嗎?除了描述這些漣漪,歷史研究是否也需要解釋?如果放到全球史書寫中,這些關系怎麽體現與處理?

在全球史裏面,可能會將過去傳統的政治史書寫有所削弱,而是從另一個角度去敘述,但問題是換了角度之後,能不能擺脫這些基本的政治要素或制度框架?

段誌強: 我覺得分兩種寫法。一種寫法是以直接的歷史物件為主題的,比如你就是研究某個人物,肯定得把這個人所有的方方面面都要考慮到,盡管不一定都要寫出來,但要考慮到避免使用單一的歷史要素去解釋其所有的行為,否則就變成決定論了,像什麽因為這個人生活在沿海,所以他的所有想法都是開放的,這就是一種庸俗的歷史敘事。

但是我們寫全球史跟這種歷史寫法不一樣,而是一種全景式的寫法。為了展示全景,分成若幹主題,然後只能在這個主題下面去關照你要寫的這個人物,所以只能看到這個人和這個主題之間的連結,對於其生活來說,這只是很小的部份,但我們的重點不是這個人或這個事,而是為了說明這個主題,所以每一個具體人事,篇幅都不長,像即便寫到馬可波羅,也只有兩三頁紙。

因為我們的重點不是在探討這個人或這件事,可以不用糾結是不是還有別的什麽東西——肯定有別的,只不過寫這個內容的目的只是為了服務於全景式的敘述。說到底,這些歷史物件只是全景中的一塊拼圖,我把它拼在這裏,所以重點還是選擇。

這也是剛才所說的困境所在,就是可能最後變成每一個話題都沒法深入。我們寫全球史的有限性就是只能勾勒一個粗的輪廓,努力地讓輪廓更加宏闊一點,而不是去深追某一點。這反而有助於揭示其另一面,特別是那些我們比較熟悉的事情,可能過去相關研究已經很多了,但是當你把它放在全球背景之下,也許它會呈現一個全新的面貌。

觀察者網: 您這段話,讓我想起一本書,德國學者杜明歷·薩克森邁爾寫的【在地之人的全球糾葛:朱宗元及其相互沖突的世界】,明清變革之際,一位基本沒有離開過寧波的中國儒生,卻透過自己的著作想象遠西之地,純粹透過思想來協調自己與西方文化之間的糾葛,這某種程度上也可以說是全球史的一個案例。

段誌強: 對,比如香港城市大學程美寶教授寫的【遇見黃東:18-19世紀珠江口的小人物與大世界】,再比如牛津大學沈艾娣教授寫的【傳教士的詛咒:一個華北村莊的全球史】等等,都是全球史書寫的典範。

如果你不是站在這個層面上看,他仍然在歷史中有一個面貌,但當你站在這個層面上,可能揭示了更宏觀的面貌,連他自己都不知道,因為他只是生活在具體的環境中,不像今天我們知道歐洲發生了什麽,但那些東西對他而言確確實實是有意義的。

1807年的廣州景象 圖自香港歷史博物館

觀察者網: 不過,對於這種方式,想起美國歷史學者柯嬌燕曾對全球史提出的一個問題或者說擔憂:從一個常識性「事件」回到對「事件」基本要素的重構,這個過程是永遠不會結束的。您怎麽看這個觀點?如果說全球史是一個從解構到重新建構的、甚至「去中心化」的過程,會不會陷入某種「虛無」?還是說這種不斷解構到重構的過程,是揭示一個歷史復雜機制的過程?

段誌強: 柯嬌燕教授的這個觀點當然是指出了全球史寫作中的問題,很有見解,但我覺得我們不應該把新的敘事方式看作是對過去已有的敘事方式的否定。

同一件事情,我們可以展現其多重面貌,但並不意味著多重面貌之間是互相否定或互相對立的關系——有可能存在兩種解釋是對立的,你相信其中一種就不相信另一種,但很多時候是並存的。

我上課的時候每次都會講的一個例子就是明清易代。怎麽解釋明代滅亡清朝興起,歷史學有很多種解釋,可以說明代太腐敗、政治太糟糕,農民起義,最終滅亡;可以說是農業民族和北方民族之間長期拉鋸的一次波動,是一次民族戰爭;也可以用全球史的史觀,這是17世紀全球普遍出現的危機,不光中國出事,法國、印度也出事,因為氣候變遷進入小冰期,有本書就叫【全球危機: 十七世紀的戰爭、氣候變遷與大災難】;還有人從軍事角度解釋,明朝原本有一支葡萄牙人帶來的大炮軍隊,後來投降清朝,使得原本不善攻城的清軍有了利器,等等。這些不同層次的敘事是不是互相否定?是不是承認了軍事的重要性,就否認了明朝的腐敗呢?我想大概也不是這個意思。

歷史永遠是非常復雜的,但在不同的人看來不同因素的重要性不一樣。比如可能有人會覺得,即使明朝政治糟糕,但如果不是因為小冰期的到來,也許還能茍延殘喘;當然有人也可以反駁說,如果明朝政治很好,抵抗外部變化的能力也會強,可能就無懼氣候變遷了。這就是不同的人會有不同的看法,大家有選擇各自立場的自由,並不意味著這些立場之間可以互相否定。

至於說會不會虛無,可能取決於大家對這個世界本質的理解,如果是一個佛教徒,大概會覺得一切都是虛無。

現在大家能夠接觸到的、看到的東西越來越多,再加上受到不同學科的影響,對於世界的看法是會發生變化的。我們得習慣一個歷史事件或歷史物件是有不同面貌的這個現實。

·連結是常態,分立才需要解釋

觀察者網: 現在談到全球史的特點時,往往會提一個詞「流動」,但是會不會存在另一種現象——「制約」/「限制」:當試圖透過全球史來描摹相互連結的狀態時,其實這種聯系很單薄或影響很有限,換句話說「內外有別」。以中國為例,內外流動有限制,同時社會內部的流動也有限制;如果存在這一現象,那麽對於全球史書寫來說,是否也需要警惕「對於連結的過度闡釋或同質化解釋」,或是一種同質化的書寫?

段誌強: 全球歷史中,既有連結的歷史,也有分離的歷史,還有對抗的歷史,各種情況都是存在的。

全球史的寫作究竟是要重點關註這些交融的部份,還是說也要關註那些分立的、對抗的部份,這是一個大家已經討論很多的問題。但因為涉及範圍實在太廣,一個寫作專案只能重點關註其中一部份,只寫這些部份並不意味著否認另外的存在。這是第一點。

第二點,這個問題本質上涉及我們對人類社會的一個基本判斷,就是過去我們在所謂的文化交流史框架下,假設文化是分立的,但這些分立的文化之間有交流,所以你會在以前的歷史中發現,大家對各自的文化寫得很多,到最後講一下交流部份,不光中國如此,世界上其他地方也大多如此。這個假設的基礎就是我和你不一樣,但我們也有關系。

不過,在我看來,由於人類在起源之初,不管你認同多點起源還是單點起源,它一定有一個擴散和基因交流的過程,所以人和人之間有關系,這個不需要解釋,但人和人、社會和社會之間、文化和文化之間的分立需要解釋。為什麽會發展出不同的文化,這是需要解釋的,但是不同文化之間為什麽有關系,這個其實不需要解釋。這樣一來就和過去的歷史圖景完全不一樣。

我們現在能看到的歷史上的文化交流證據,無論是文獻的還是實物的,都是真實歷史的最低限度,因為其中的大部份肯定沒有留下證據,但是沒有留下,不代表沒有,只能說我們沒看到。

那麽,為什麽文化和文化之間會有中斷和隔絕?原因很多,其中最重要的原因是國家。國家出現以後,因為利益等因素的考慮,於是把邊界封閉起來,也會發生戰爭,這時候就出現了我前面說的這種情況。

第三點,文化之間的交流可能比較容易想象,但是沒有交流也不等於就沒有關系。

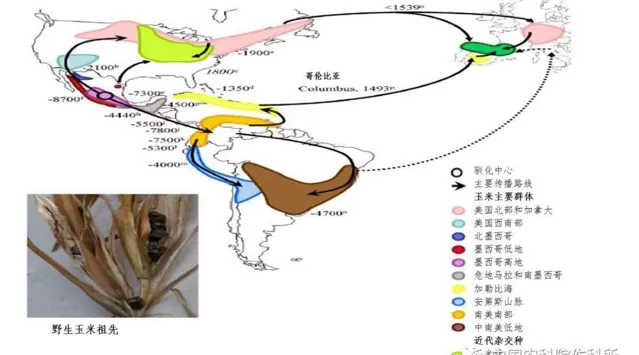

比如農業,在美洲和歐亞大陸幾乎是同一時間開始產生的。為什麽?現在的主流解釋就是氣候變遷,所以一萬年前雖然美洲大陸上的人和歐亞大陸上的人互相不知道、互相不交流,但他們都生活在地球上,氣候是他們共同的紐帶。

玉米的起源(馴化)中心及可能的傳播路徑(引自Vigouroux, et al. 2008)圖自中國農科院作科所

還有一種是對抗性聯系,兩個國家打起來了,打完了誰也別上誰那邊去,這其實也是一種聯系,因為雙方都在一個座標系裏面,對抗本身也是一種聯系。

葛兆光老師曾經提到過一本講全球歷史的書,英文名叫「worlds together,worlds apart」,聯系和分離這兩部份都有。今後有沒有可能寫一個對抗和分離的全球史?我非常期待,人和人之間是怎麽誤解的,怎麽樣無法交流,最後因為莫名其妙的原因幹起架來,我特別期待能講一個那樣的歷史出來。

我以前在其他地方講過一個例子,我有一次看到一幅意大利繪畫,大概十七、十八世紀的作品,油畫上是一個彈棉花的人,背了一張很大的弓;在我小的時候,我爸爸有一段時間就是彈棉花,只不過後來變成機器彈;我看到這個人就感覺非常親切,覺得他和我爸爸如果沒有語言障礙,也沒有國家阻礙的話,他們兩人的共同語言可能要比我爸爸和大清皇帝的共同語言多得多,雖然後者都是中國人,但可能沒啥好講的。同樣的,從大清皇帝的視角來看,他和我爸的共同語言,沒有他和俄國沙皇的共同語言多。當我們回到人本身的時候,看到的歷史可能會豐富一點。

觀察者網: 對,您講到對抗的聯系,我想起前幾年南韓歷史學者白永瑞在復旦大學做過一個講座,就是講中日韓互相嫌棄的歷史。

段誌強: 是的,吵架也是一種聯系,而且這個聯系還非常緊密。人有時候記不住對自己友善的人,但耿耿於懷罵你的人。

觀察者網: 那是不是有一個可能,因為我們是以現代人、後見者的立場去看歷史,在我們的潛意識裏面一些現代要素在發揮作用,比如國家是無比重要的,再如意識形態和社會文化的加成等等。而全球史可能恰恰是模糊國家邊界的,您是如何處理這個問題的?會不會碰到一些麻煩?

段誌強: 有,但還得分兩邊說。一邊是民族國家界限深入人心,以至於很多時候哪怕是我們做專業交流、寫全球史的時候,也會掉到這個陷阱裏面。比如外來文化這個概念,什麽是外?我們現在是用國家邊界來劃分的,但如果在1萬年前、8000年前的時候,還沒有「中國」這個概念,更不要談實體邊界了。對於當時生活在黃河流域的人來說,長江流域就是「外來」,但現在我們不這樣認為。

民族國家的邊界很重要,對歷史也很重要,我們在回首歷史的時候,很少能找到比國家更重要的事情——也許農業算一個。

只不過,我們還得說,國家的邊界不是歷史的全部,特別是在一些物質文化傳播領域、在漫長時間段發生的事。現在你對國界很有感,你想帶個植物進來,海關就在那擋著,但如果以2000年為單位來看,一樣東西就是這樣一站一站傳進來的,國家邊界似乎並沒有那麽重要。當然,再次強調一下,這不是否定國家或是削弱國家邊界的重要性,而是除了國家邊界,還有別的劃分方式。

·什麽才是真正的大歷史?

觀察者網: 既然我們聊到「流動」,就來談談您最近在做的有趣研究——古代旅行史,將歷史上的時間和空間結合起來,講人的流動、物的流動,講這個過程中社會的運轉和變遷等等;說起來,有一點點淵源是,我以前讀書時代寫論文,關註過鐵路的歷史。

段誌強: 我現在做的這個題目叫【白銀時代旅行史】,如果後面再寫,應該就叫【鐵路時代旅行史】。我選擇的是對旅行具有比較重要意義的因素,不是說土路或運河不存在流動,而是我認為白銀很重要,再往後面就是鐵路的重要性超過貨幣的重要性。而且鐵路的相關資料極其豐富。

觀察者網: 您最早寫旅行史的時候,是怎麽去構思這樣一個大問題的?

段誌強: 現在回頭想,這是一個有野心的計劃。起初我從來沒想過要寫旅行史,因為出版社編輯找我寫一些通史類書籍,但我覺得這幾年類似的書籍已經出版夠多了,最後斟酌之下,決定從生活出發、從人出發,但又不只是寫點吃喝玩樂的歷史邊角料。然後我想了一下,最後我就決定從具體的生活出發,從人出發,但又不是那種吃喝玩樂的歷史邊角料,而是寫一些比較社會性的東西、從下往上看的歷史,過去大家習慣了從上往下看,史料記載也大多如此,但我想做點不同視角下的歷史。

還算幸運的是,這個選題最後沒有撲街,所以等我把這本書做完了,下一步會接著做飲食的選題。這和一般研究美食的也會不一樣,引子引入可能會先講大饑荒,道理很簡單,食物存在感最強的時候就是沒得吃的時候;然後會講燃料,講柴米油鹽,講飲用水等等,這些東西從哪裏來的。

其實,有很多問題都沒有答案或者鮮少有相關研究,但它們很重要,跟我們的生活息息相關,我甚至誇張一點說,這些才是真正的大歷史。

但是我自己力量有限,所以現在到處拉人做這些類別的題目,比如科舉生活、幫會歷史、簡牘時代、計劃經濟時代生活史,也不多去糾結意識形態的東西,而是向大家展示當時的生活實況究竟是怎麽樣的。

我剛才說我有野心,我的野心就是一方面專註做自下而上的歷史,另一方面填補宏觀歷史和個人生活之間的空白,這個空白就是社會結構,我們現在是要麽談政治,要麽談雞毛蒜皮,中間這一塊談得少了。

觀察者網: 前些年歷史學界其實出現過一個所謂的「轉型」,從過去的革命史觀、政治史或者王朝更替史等傳統的史學研究,逐漸轉向社會史、文化史等,也就是通常說的「新文化史」,大家開始做一些非常細小的領域,但隨之而來的也有批評和質疑,其中最多的就是歷史研究的碎片化。換句話說,以前過度關註上層,之後過於雞毛蒜皮,缺失了中間層的聯系,細微的話題做好之後,不知道跟這個社會有什麽關系,當然這背後也是缺乏問題意識。

段誌強: 我個人的看法是,如果僅從學術研究而言,研究者個人想怎麽處理都無所謂,但作為一個納稅人供養的群體,也需要反思自己搞的這套東西對社會有什麽意義。

剛才說「國家」不是歷史的全部,人們可能會問「那你倒是告訴我還有啥」,我們不能光批評大家不應該這樣看歷史,我們還得打個樣,讓大家知道歷史還可以怎麽看。

觀察者網: 就像您做旅行史這些,本質上是揭示某個時代社會運轉的機制。透過這種機制,可以理解社會復雜的肌理。

段誌強: 是的,所以我會講纖夫、腳夫群體,如果我們回到過去可能看看到很多這樣的人,但在現在的影視劇或文化作品中很少看到,可能只能看到一個人坐著船,行走得非常平穩,但這種研究或書寫無助於人們理解社會執行的復雜性。只有當我們了解社會究竟是怎樣執行的之後,才可能有自己的判斷。而我們做歷史研究的責任就是告訴你這些基本情況,它可能沒那麽浪漫,但這是它接近真實的面貌。

觀察者網: 這些社會機制性的東西,反而是能夠長久留存下來的。

段誌強: 從稍長的歷史時段來看,王朝興起了又滅亡了,但這個社會一直存在,社會沒有王朝的力量那麽大,但是它的韌性更強。

觀察者網: 您在白銀時代旅行史包括您自己的博士論文都講述了一個非常有趣的案例——顧炎武,一個文人在明清易代中的歷程,有空間上的移動,也有思想上的沖撞,十分生動且精準地勾勒出了王朝更替、社會變遷中普通人的經歷。

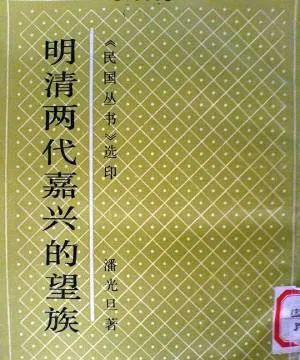

段誌強: 其實最早產生這種感覺,還不是從顧炎武這個例子來的。中國有兩個家族特別有意思,一個是曲阜孔家,一個是龍虎山張家,他們都超越了時代而長期存在,甚至有時候還因為一些政治選擇問題被批評。但在這些大家族看來,任何一個王朝都是暫時的,家族才是永久的。著名學者潘光旦寫過【明清兩代嘉興的望族】,歷史很多家族實際上是超越朝代的,它有自己的價值。

中國社會相較於世界上其他地方有一個特點,就是改朝換代的代價特別慘重,但為什麽這個文明還是如此頑強地生存在這個世界上?某種程度上可能和家族有關,很多人覺得國家、朝廷沒有那麽重要,是姓張的當皇帝還是姓李的當皇帝,隨便你,但我這個家族的血脈得延續下去。這種思想觀念背後肯定有一些我們今天不喜歡的東西,比如家族背後的父權制結構,傳宗接代延續香火等,但是從歷史上來看,除了國家結構之外,還有這些社會結構,甚至它們的優先性有時要高於國家。

顧炎武是最典型的明遺民代表人物。明遺民有一個共同特點,就是大多數人都覺得明朝確實很糟糕,對明朝的批評都很厲害。像黃宗羲說的話,我看了都覺得有點過分,他說「有明之無善治,自高皇帝(明太祖)罷丞相始也」,這意思就是說自洪武十幾年開始明朝就完蛋了,但為什麽他還自認是明遺民,就是因為這裏面有文化價值。

這又回到我們一開始提到的,「國家不是歷史的全部」,從這個角度來研究這些人物,就會有更深刻的體會。

觀察者網: 不過,這裏面有一點值得註意的是,當時的人理解的「國家」概念跟我們我們現代人理解的「國家」是不太一樣的。

段誌強: 對,今天的人和國家捆綁得更緊密,因為人變成了國民。

比如明朝滅亡了,誰有義務為明朝守節呢?當時一般人們會認為,只有在明朝當過官、拿過功名的人才有,我一種地的守什麽節。但今天不一樣,人們的觀念是國家沒有了就是亡國奴,兩者區別很大。這背後的原因之一是全球化,所謂的國民塑造是一個全球性的行程,當然新的變化會帶來新的情況。

觀察者網: 我們在看待中國歷史的時候,除了王朝、國家之外,血緣、地緣、學緣這些認同其實非常重要,其實像研究可能您講研究中國歷史,它除了你一個國家就是朝廷的概念之外,而它一定程度上甚至跟王朝/國家這個框架有所沖突。

段誌強: 很多時候你覺得是外部因素在限制你,但細想一下實際上是你自己的不同身份在打架。而解決方法可能就是你放棄其中一個身份。

觀察者網: 最後想問您近期有什麽旅行計劃嗎?

段誌強: 如果說比較完整的計劃,那完全沒有。之前我去過不少地方,有次朋友打趣說,我都懷疑你到底是不是復旦的老師,怎麽每天都在玩,但其實我是出差到哪,都盡可能安排時間去附近轉轉。

有一句話我到處說,世界上沒什麽非看不可的地方,如果你有執念一定要去哪裏看看,實際上是在給這些地方分出三六九等,劃出優先級,這可能和我的世界觀是直接沖突的。我做歷史研究也不覺得哪個人或事特別重要,它可能在你的視角下很重要,但換個視角也許就沒那麽重要了。

旅行也是如此,任何地方一定都有值得你去看的東西。前兩個月我去泉州,那邊能看的地方非常多,但是我隨機打車去了晉江的一個小鎮子,在街上走看到全是人,十分擁擠,兩邊都是家庭工廠,每戶人家門口都掛著牌子,大多數是做制鞋的機械的。我就看得很帶勁,在我的認知裏面就覺得非常有意思,因為這些在任何旅行指南上都看不到,是一種驚喜。所以我完全沒有安排完整的旅行計劃。

觀察者網: 沒有計劃,才會更期待您之後更驚喜的作品。謝謝段老師。

段誌強: 我也很期待,哈哈。

葛兆光主編:【從中國出發的全球史】,理想國出品,雲南人民出版社2024年版。