【作者按語】

北京大學歷史系藏【王文敏公手劄】一冊,計有王懿榮信劄11通,俱未刊。其中第七、第八兩通,多述及當時購書印書事。茲略加疏釋,分四次予以公布,以供喜好古書者一覽。

【王文敏公手劄】中的第七通訊劄,談的是同琉璃廠舊書鋪之間的事兒。其文如下:

寶森、翰文紛來沓至,索買書債也,為之奈何?又一事,寶三屬先交,日內渠當來自說。此上

松溪三兄大人 弟懿榮頓首

信很短,共談了兩件事兒。其中一件,也就是後邊說的這件事兒,我是完全摸不著頭腦,只知道大舅子黃寶三讓王懿榮先把某個東西或某項錢款交給了王守訓;具體的緣由,黃寶三這兩天就會自己去跟王守訓講。這事兒不僅王懿榮沒清楚講,居間傳達的王懿榮好像也不大清楚。所以,我們也就不必管它了,單來看這另一件事兒。

與王守訓談論琉璃廠書商的信函

這第二件事兒,王懿榮在信裏寫的也就那麽兩三句話,可卻講到了他日常生活中的一項重要內容——這就是買書。因為寶森和翰文乃是北京琉璃廠兩家書店的堂號。

在王懿榮那個時代,文人學士要想讀書,都得自己家裏先有書可讀。當時還沒有公共圖書館,更沒有一敲鍵盤就來了的「資源」。家裏若是沒有書,想讀就得借,可這不是想借就能借到的,人家買書也是給自己用。除此之外,個別人還可以靠在書鋪裏賣書來個「近水樓台先得月」,譬如清中期著名學者汪中,很大一部份學問就是這樣從店家「偷」來的(清汪喜孫【汪氏學行記】卷三王引之【汪先生行狀】)。但這顯然只是極特殊的情況,不能成為通例。不了解這樣的常識,你就不會理解所謂「詩書傳家」的重要性;再想想孔夫子講的「學而優則仕」那句實在話,更能理解家裏有書才是硬道理了。

不過這說的主要是針對科舉考試,而所謂考試實際上就必然意味著規範化和程式化。因為不這樣就沒法保障考試選材的公平性,考官也根本沒法操作。想想現在的高考,大家也就很容易明白,道理都是一樣的。

高度規範化和程式化的結果,是嚴格限制考試出題的範圍,應考士子實際上不需要讀幾本書。這種局面,在元仁宗皇慶二年時就已經彰顯於世。至明太祖朱元璋指使人編定【四書五經大全】,則從外在形式上將其徹底凝固,所謂「八股文」隨之全面形成。以致只要熟讀【四書】且略知【五經】,就可以科場連捷,高中龍榜。

特別是在清代,隨著控制的進一步加強,就連在八股文中復述經義的範圍也箍制得越來越緊,乾隆爺甚至吩咐侍臣方苞編選了【欽定四書文】,把無聊文人和書坊商賈印行「高考」範文的活計都搶了。

乾隆爺為此頒布聖諭,說他組織選編此等無聊文字的原因,是「時文之風尚屢變不一,茍非明示以準的,使海內學者於從違去取之介,曉然知所別擇而不惑於岐趨」,不然的話,「則大比之期,主司何所操以為繩尺?士子何所守以為矩矱」?也就是說,應考士子對【四書】【五經】「經義」的闡揚,還是變化多端,以致弄得主考官難以把握正誤高下,考生更弄不明白怎麽答卷才會受到賞識。於是,弘歷便指使方苞「裒集有明及本朝諸大家制義,精選數百篇,彚為一集,頒布天下」,「俾學者了然心目間,用為模楷」(清【欽定四書文】卷首弘歷諭旨)。

單純從考試的技術角度看,這話是多少有那麽幾分道理的。可醉翁之意不在酒,如【四庫】館臣所雲,弘歷的真實用心,是考慮到若不在嚴格限制的框架內闡揚經義,勢必「啟橫議之風,長傾诐之習,文體戾而士習彌壞,士習壞而國運亦隨之」。所謂「橫議之風」和「傾诐之習」,這話很容易讓人聯想到明末的黨爭和士習,聯想到在朝野輿論抨擊中傾覆的朱明王朝,聯想到漢族知識分子對清朝野蠻統治的憤恨和抵抗,而這些正是弘歷竭力想要回避的。所以,用【欽定四書文】來規範讀書士子的思想,才是清朝統治者的意圖。

思想觀念的嚴格限制,導致士子備考讀書的範圍必然更趨狹窄。為科舉考試而讀【四書】,寫八股文,本來就是給當官做敲門磚,一旦破門而入,當然也就更沒有必要寒窗苦讀了。了解這些基本的文化背景,大家才能清楚地認識在王懿榮那個時代普通文人學士讀書的情況和購書的需求——即大多數讀書人並不需要讀很多書,家裏也不必藏有很多書。

其實古往今來全一樣,不管是讀書,還是藏書,功利所需,都沒那麽幾本。不過在什麽樣的社會,也還總有那麽一小部份人會為了學習文化、發展文化而讀書。

談起中國古代的典籍,人們往往會用「汗牛充棟」這樣的詞語來形容。可書像所有事物一個樣,都不會「自古以來」就一直那麽個樣,它也有個從無到有並不斷累積增多的過程。單純就書籍數量的大規模增長而言,粗略地說,竊以為經歷過如下五個大發展時期。第一個時期,是紙張普遍用作書籍載體的兩晉以至南朝時期;第二個時期,雕版印刷大規模普及的北宋時期;第三個時期,是雕版印刷技術出現革命性發展的明朝嘉靖、萬歷年間;第四個時期,是普遍接受西方新式印刷技術的晚清至民國時期;第五個時期,是漢字電子排版技術普及於中國的上世紀末至本世紀初。

我把明朝嘉靖、萬歷年間這次雕版印刷技術的大發展稱之為一次「革命」、「大革命」,名之曰「嘉萬革命」,其基本表現,是印刷效率大振幅提升,與之相伴的必然是書籍制作成本的急劇下降和印書種類的大振幅增多。其結果,當然是人們買書讀書都比以前大為便捷。

問題是同樣都是讀書,但不同的時代和不同的人,往往會有不同的讀法。與書籍印制技術上的「嘉萬革命」相伴隨的學術思潮,是王陽明的心學,甚至是釋家者流的禪學。他們談心談性,說禪說玄,比著看誰更有超人的眼光,更有與眾不同的想法。所以他們亂翻的書可能很多,但逐字逐句研讀的卻很少。看什麽書,用什麽樣的版本,都不必太過講究。整個晚明時期,大體就是這樣。

進入清朝以後,文化和學術的風尚變得大為不同。這種新風尚,簡單地說,就是「實事求是」這四個字兒,即透過閱讀原始、可靠的文獻記載來復原古代歷史的真實面目。這就需要在讀書之前先花費很大功夫對書籍本身有很多了解,而且越廣越好,越深越好,越準越好,越透越好。因而不僅講究書籍的目錄學,更進一步,還要講究書籍的版本學和校勘學,把讀書問學這事兒弄得很麻煩。

俗話說「書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟」,可這關於書的學問太深奧了,真不是頭懸梁、錐刺股般地使大勁兒就能讀好的。昔大禹治水,邁出第一步時便「隨山刊木」(【尚書·禹貢】)——這就是給追隨者標識路標。當年看「革命樣板戲」,偵察英雄楊子榮智取威虎山,上山時也是這麽學著大禹的樣兒幹的。不然的話,他不僅上不去山,連出都出不來,非迷路走失被東北虎吃了不可。同樣,漂洋過海非有船不可,水性再好你也潤不到太平洋對岸,這道理連傻子都明白,更用不著多說。

正當大清朝這些兩眼發直的書呆子們迫切需要入山精靈和渡海舟航的時候,朝廷組織天下飽學宿儒編撰了一部空前絕後的目錄書——這就是【四庫全書總目】。這【四庫全書總目】省稱【四庫提要】,直到今天,還是文史學者終身倚賴的治學寶典,而它的撰著乃與北京琉璃廠書肆的興旺發達息息相關。

現在位於北京和平門外的琉璃廠,也可以說其地處於前門的西南、宣武門的東南,故前清時稱作「宣外」。這是因為和平門是民國時期才扒開城墻新開的,清朝的時候北京城還沒有這座門。所謂琉璃廠在明清時隸屬於工部管,用於燒造宮廷建築用釉面磚瓦。再向前,琉璃廠的起源可以一直追溯到遼代。正因為如此,後來書肆在這裏興起之後,人們才將其稱作「廠肆」。

乾隆三十五年春,琉璃廠的窯工在取土的時候,挖出來一座古墓。墓室中出土的一方墓誌告訴人們,墓主是遼國一位「高幹」,題曰【大遼故銀青崇祿大夫檢校司空行太子左衛率府率兼禦史大夫上柱國隴西李公墓誌銘】(清錢大昕【潛研堂文集】卷一八【記琉璃廠李公墓誌】。清朱筠【笥河文集】卷一〇【改葬故遼李公墓記】)。我們在這裏談論的不是政治史問題,所以他具體做的是什麽混賬官兒、幹了什麽事兒都並不重要。

本人在琉璃廠海王村書店前留影

這通墓誌告訴我們的重要情況,有如下兩點。

第一點,埋葬這位李公的墓地,在遼代是隸屬於燕下鄉的海王村。現在北京琉璃廠還有一家中國書店的分店,店名就沿用遼代這個地名,叫「海王村」。這是到目前為止所找到的琉璃廠這個地方最早的歷史淵源。如錢大昕雲,「海王村之名,亦好事者所當知也」。只是當時這兒只燒造琉璃磚瓦,還沒有人賣書買書。

第二點,這位李公的身材比較特別,錢大昕說他「骨節異常人」,朱筠則更清楚地說明其異常之處是「骨節甚巨」。簡單地說,這家夥是個身材魁偉的大老爺們,甚至到了遠比普通華夏人種高大很多的程度,一看就「非我族類」。

這麽講並不是因為墓主李公是契丹人,他號稱隴西李氏,即與大唐王室同族。現在稍習中國古代歷史者皆知,偉大的陳寅恪先生早已指出大唐王室的血緣絕非華夏正宗,而與西域胡人具有更為深切的關聯。在這一基礎上來看待這位「骨節異常人」的李公,似乎適可證明陳氏高超的見解。

總而言之,不管怎麽說,這個大高個子和當地土著住戶長得很不一樣,就連死去的骨骸都明顯不同。這種情況告訴我們,在北京這個地方、特別是在琉璃廠,「自古以來」就是個五方雜處之地,各種外來的人都有;甚至還有像李公這樣外表一看就很不一樣的家夥。

我在這裏強調這位李公的外來血統,是想向大家形象地說明琉璃廠書肆的興起和繁榮正同「外地人」在京師的活動息息相關。

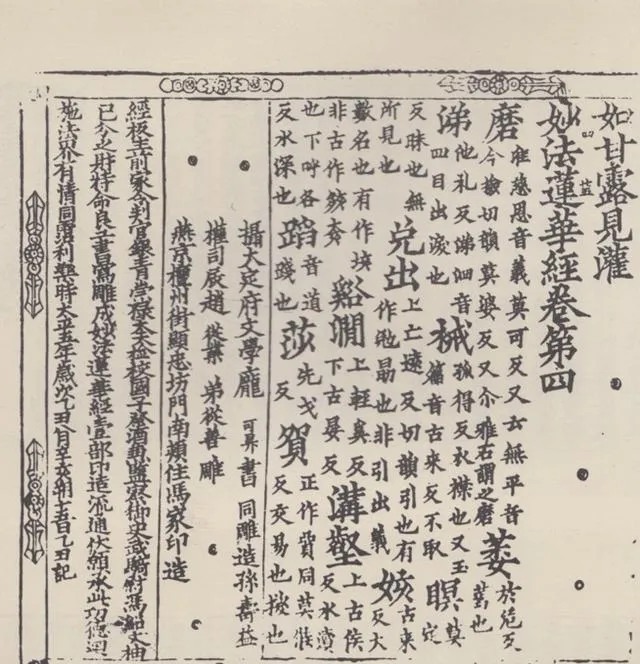

「燕京權州街顯忠坊門南頰住馮家」印制的【妙法蓮華經】(據山西省文物局、中國歷史博物館編集【應縣木塔遼代秘藏】)

這個燒造琉璃磚瓦的海王村,直到清朝康熙年間,才開始有人設肆賣書。可是要想追溯它的早期淵源,就像民國年間一位「雲間巔公」所講的那樣,「其間沿革,亦至不易言」也(孫殿起【琉璃廠小誌】第一章【概述】)。然而歷史研究或者說人們認識歷史,並不能因其「不易言」就閉口不言,我們還是要盡其所能,加以探索。做到哪一步是哪一步唄,歷史的真相就是一步步地逐漸揭開的。再說研究歷史的興趣正在於解決那些疑難問題,要是誰看一眼都能清楚知曉,那研究起來還有什麽味道?社會上還需要專家幹什麽?

就在安葬在琉璃廠的那位李公死去不久的時候(李公卒於遼景宗保寧十年,亦即公元978年),就有切實的證據表明,現在的北京、也就是遼國的燕京即已有相當程度的雕版印刷,儼然成為中國北方的一個雕版印書重鎮。比如有個「燕京仰山寺前揚家」(遼聖宗統和八年、公元990年有印書),還有個「燕京權州街顯忠坊門南頰住馮家」(遼聖宗太平五年、公元1025年有印書),就都是專門印造書籍的商鋪(山西省文物局、中國歷史博物館編集【應縣木塔遼代秘藏】)。既然刻書、印書,自然就會有專門的場所賣書。

當時宋人刊刻的書籍被販賣到遼國的有很多,蘇軾的老弟蘇轍,曾出使於遼,回朝時上奏雲:「本朝民間開版印行文字,臣等竊料北陸界無所不有。臣等初到燕京,留副守邢希古相接送,令引接殿侍元辛傳語臣轍雲:‘令兄內翰〔謂臣兄軾〕【眉山集】已到此多時,內翰何不印行文集,亦使流傳至此?’」(宋蘇轍【欒城集】卷四二【北使還論北邊事劄子五道】之一【論北朝所見於朝廷不便事】)這些南來書籍在燕京的迅速流通,當然要有與之匹配的書肆。

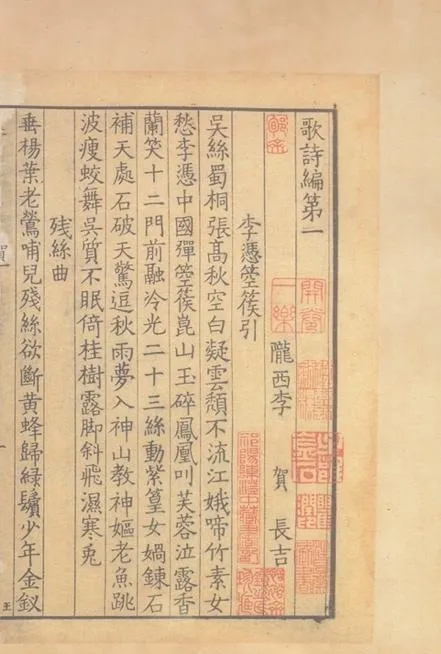

【中華再造善本】叢書影印蒙古憲宗六年趙衍家刻本【歌詩編】

延至蒙古時期,今北京地區刻印的書籍,留下有一部趙衍家刻的李賀詩集【歌詩編】,印制相當精美,其具體的雕版時間,是蒙古憲宗六年。元朝定都於今北京城,時稱「大都」。高麗王朝在元朝末年流行一種名為【樸通事】的漢語教材,其中述及在大都城裏買書的事情:

我兩個部前買文書去來。

買甚麽文書去?

買【趙太祖飛龍記】、【唐三藏西遊記】去。

買時買【四書】、【六經】也好,既讀孔聖之書,必達周公之理,怎麽要那一等平話?

【西遊記】熱鬧,悶時節好看。有唐三藏引孫行者到車遲國和伯眼大仙鬥聖的,你知道麽?

你說我聽。

唐僧往西天取經去時節……

通觀上下文可知,這兩個人前去購買的「文書」,就是書籍,而當時市面上銷售的書籍,絕大部份都應該是刻本。那麽,這兩個人去買書的「部前」又在哪裏呢?

元代朝廷的行政運作,是在中書省下設定吏、戶、禮、兵、刑、工六部,【樸通事】所說「部前」之「部」應當就是即此中書六部而言。據元【析津誌】記載,「中書省在大內前東五雲坊內」,其最外一重門扉稱作「外儀門」,地「近麗正門東城下,有‘都省’二字牌匾」。至正十五年,國子監祭酒王思誠撰【中書斷事官廳題名記】,稱於此斷事廳內「望視六部之列外垣者,校(較)為親密」;又戶部侍郎王恪在至正六年撰【中書省照算題名記】,明確稱戶部照算局「其廨在省署東偏」(元熊夢祥【析津誌】,據北京圖書館善本組輯【析津誌輯佚】之【朝堂宮宇】,出自清徐維則鑄學齋鈔本【析津誌】)。這些記載足證吏、戶、禮、兵、刑、工六部皆與中書省同在一地。

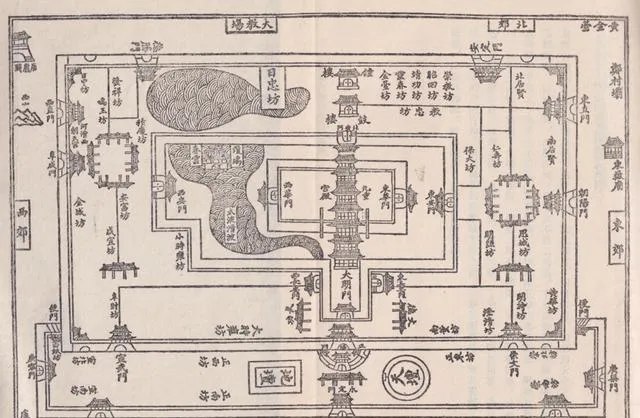

麗正門為元大都城南面正門,明清北京城與之相應的城門稱正陽門(案正統四年麗正門始改稱正陽門。又案此門即俗稱之「前門」)。不過明清北京城的南墻較元人故城向南挪移約二裏地遠(參見侯仁之【元大都城與明清北京城】,見侯氏【歷史地理學的理論與實踐】),故兩門雖在同一方位,卻不在同一地點。

由麗正門北通「皇城」南門靈星門(這個「皇城」的涵義同隋唐時期的大興城或長安城已經大不相同),有一條全城中軸線大道,兩側有廊,稱「千步廊」,故這條大道亦稱「千步廊街」或「千步街」,當然也可以徑稱作「千步廊」(明蕭洵【故宮遺錄】,清於敏中等【日下舊聞考】卷三八【京城總記】引【析津誌】佚文。元歐陽玄【圭齋文集】卷三【京城雜用】)。前文謂【析津誌】載「中書省在大內前東五雲坊內」,【大元一統誌】記載此五雲坊的位置,在「大內前左千步廊,坊門在東,與萬寶對立,取唐詩‘五雲多處是三台’之義以名」(趙萬裏校輯【元一統誌】卷一)。由大內座北朝南看,「左」就是東,而「三台」是三公的一種文雅說法,這裏以之代指中書令。兩相印證,可以更進一步明確證明元代的中書省及其下屬六部,就設在靈星門至麗正門間這條千步廊街的東側——這大致就是現在國家博物館所在的地方。

另一方面,元人熊夢祥在【析津誌】中具體記述了大都城中書肆的位置,乃謂「文籍市在省前東街」,和它相伴的還有「紙劄市」,在「省前」(清於敏中等【日下舊聞考】卷三八【京城總記】引【析津誌】佚文),這兩個「省」指的都應該是中書省,而高麗人學習漢語讀本【樸通事】中提到的「部前買文書」之地,同【析津誌】記載的「文籍市」理應同為一地。

在千步廊的南端至麗正門之間,有一塊空地,稱作「棋盤街」(清於敏中等【日下舊聞考】卷三八【京城總記】引【析津誌】佚文)。案明清時在千步廊南端有門,系「皇城」最外南門,明曰大明門,清曰大清門。元代雖然也有大明門,但據【南村輟耕錄】卷二一記載,卻是大內正殿南門,不在此處。元時此處按理來說也應有門,但是否設門,我還沒有看到相關記載。這個棋盤街在明代又稱「天街」,有記載雲「天下士民工賈各以牒至,雲集於斯,肩摩擊轂,竟日喧囂」(明蔣一葵【長安客話】卷一【皇都雜記】「棋盤街」條),清人吳長元記其地「兩旁系故明市肆」而「百貨雲集」(清吳長元【宸垣識略】卷五),看起來是一派煞是繁華的商業景觀。

明張爵【京師五城坊巷胡衕集】裏的大明門(據北京古籍出版社印本)

由明清時期這種情況向上推溯,估計元大都城的棋盤街兩旁同樣應該是一處商賈雲集的貿易場所,中書省前所謂「東街」應該就是這棋盤街旁靠東面一側,或由此再向東稍有延伸的地方。如果用現代「地標」做個簡單表述的話,那麽可以說元朝大都城裏的書肆,是設在今北京前門以裏稍東北的地方,或者說就在天安門廣場至國家博物館之間某處。

另外,需要指出的是,【樸通事】裏提到的【趙太祖飛龍記】【唐三藏西遊記】和【四書】【六經】,都是書坊刻書的主要品種,即前者為大眾娛樂產品,後者是科舉基本讀物。這兩類內容都能夠很好地滿足書商所追求的暢銷目標,可以看出元朝大都城裏的書肆已經顯示出比較興旺的兆頭。