阅读总结

1,把科学奖励看作一种「产品」的话,法国科学院在19世纪主导过三轮重大「产品创新」:1) 明确命题的科学竞赛(卢梭、傅里叶时期);2) 回顾性荣誉大奖(巴斯德时期);3)对未来研究的资金资助(居里夫妇时期)。

2,除了孵化及支持优秀科学家,法国科学院科学奖励「产品」系列,也成为现代科学资金体系的框架:科学竞赛、荣誉奖、科研资助;其中最重要的创新是科研资助。

3,法国科学院的改革,既是出于科学研究的内生规律:1) 科学竞赛方面,高吸引力命题快速枯竭;2) 回顾性奖项必须以稀缺性维持声望,消耗资金有限;3) 科学研究成本越来越高。

4,也来源于19世纪法国贵族及企业家捐赠热情高涨,所积累的资金盈余压力;法国捐赠人热情来自:1) 受疾病困扰,寄望医学进步,2) 普法战争失败后,爱国热情高涨。

5,科学界需求与捐赠人愿望之间始终存在张力;最终「产品」落地,是多方数十年艰苦谈判的结果;关键转折点是1820年的Montyon男爵遗产和1907年开始的Bonaparte基金。

6,科研资助脱胎于荣誉奖项,这可以解释为何在后来发展中,「对未来」的资助在操作方法论上,从未与「对过去」成就的荣誉奖项完成彻底区分。

1795-1914法国科学院奖赏体系中

研究资助的出现

Maurice Crosland and Antonio Galvez;1989

摘要

法国科学院在现代科学发展过程中确立了许多重要的先例。其中之一就是奖励系统,奖励系统最初涉及的是授予几个极为尊贵的奖项。然而,19世纪实验科学的进步,使可以支持未来研究的资金变得越发重要,而非仅仅奖励过去研究中的少数成功案例。本文展示了科学院成员如何逐步将传统的荣誉性奖赏系统转变为不太显赫但更广泛分享的金钱奖励系统,最终发展成一套针对有潜力的年轻研究者的资助体系。

正文

奖项,尤其是那些具有官方地位的奖项,不仅可以构成经济上的奖励,也是卓越的有力象征。18世纪中期,许多学院已经开始采用不定期为文学和科学主题设立奖项的做法;而法国作为一个国家,拥有最多的重要文学和科学学院。一些法国地方学院为广泛的智力问题设立了奖项,正是由于1750年第戎学院的奖项,Jean-Jacques Rousseau (卢梭)才声名鹊起。一个有抱负的人,无论是追求文学还是科学事业,都可以参加几个学院的奖项竞赛,希望能够为自己赢得名声。到了旧制度末期,荣誉奖项的概念已经在公众心中牢固确立。

然而,尽管18世纪法国的一些地方学院充满活力,但都无法超过巴黎的机构。就科学和技术而言,18世纪巴黎皇家科学院提供的奖项是最具声望且数量最多的。这些奖项为19世纪的巴黎科学院奠定了先例,后者实际上成为了全国性的科学院,服务于整个法国。科学院继续提供主要具有荣誉性质的奖项,但随着科学的专业化和研究的日益复杂,科学家们越来越关心科学研究的成本。科学不再仅仅是业余爱好。新的高等教育体系集中在巴黎,为科学家提供了薪水,但是仪器和设备的成本构成了一道障碍,限制了雄心勃勃的实验室科学以及在国外进行的野外工作。

19世纪,英国科学文化中更鼓励自由放任,强调个人主动性和私人赞助;但法国拥有一种截然不同的传统,即国家资助的科学研究。从18世纪开始,皇家科学院的资深成员(养老金领取者)获得了适度的薪水,并且有几项重要的国家资助的科学探险,比如研究地球形状的著名征程。在工业背景下也有一些国家对科学的赞助。在1789年革命之前的法国,由于缺乏专利制度,发明家有时会以垄断权、补贴或养老金的形式得到补偿作为回报。

虽然当时并没有科研资助,但巴黎科学院管理着一些奖项。这些奖项只有在研究完成后或其成功得以证明后才会颁发。本文的任务是展示这种奖赏系统是如何从一个荣誉奖励系统转变为一个货币奖励系统的。一旦实现了货币化,奖赏系统就能够部分地演变成一个资助系统。科学院本身并没有明确区分荣誉性奖项(通常包括一枚奖章)和货币性奖项(包括资助),因此资助的存在长期以来被历史学家和社会学家所忽视。

1980年,两篇文章对19世纪科学院奖赏的研究做出了重要的初步贡献。其中一篇文章探讨了资助体系出现的多个方面,梳理了Montyon遗产(下文将解释)复杂的财务情况,并认为这项遗产对科学院的许多活动产生了相当大的(尽管是隐藏的)影响。另一篇文章由Elizabeth Crawford撰写,重点关注了从1880年代开始大量向科学院捐赠的私人捐款。尽管后者为奖赏系统提供了一个有价值的社会学分析,但它受到限制,因为只涵盖了19世纪下半叶,并且完全基于印刷资料。

本文采取了长期视角,不仅利用了已发表的记录,也使用了档案资料,后者往往揭示了幕后的运作情况。我们希望展示的是,研究资助的发展比之前所认识到的要早得多。由于这些奖项和资助是由科学院提供的,这一先例极为重要,因为巴黎科学院处于法国科学的核心位置,在奖励和鼓励杰出的科学成就方面,拥有独一无二的地位。我们会看到,在整个19世纪,科学院获得了越来越多种类的资金,可用于多种用途。1820年代,科学院因Montyon男爵的巨额遗产而感到尴尬,但随着时间的推移,它学会了将这些资金用于各种目的,包括发放资助。仅仅假设这是一个简单的、把不断增加的资金简单地提供给科学院用以发放资助的故事,将是天真的。传统上,将奖项视为对过去成就的奖励的观点在科学院中根深蒂固,要建立一个更为灵活的系统,需要数十年协商,这种协商不仅包括科学院内部的不同利益集团之间,也有科学院与潜在捐赠者之间。

18世纪,巴黎科学院成为其他国家的科学社团的典范。奖赏系统成为科学院的一个重要特征,到19世纪末,科学院颁发的奖赏总价值远超任何其他欧洲科学社团。尽管皇家科学院(连同其他皇家学院)在1793年被解散,但它于1795年重生为第一级国立研究院,1816年波旁王朝复辟后,恢复了其原有的科学院称号。

根据其章程,第一级每年应颁发一项大奖。19世纪科学院的一个特点是,这个享有盛誉的国家资助的大奖得到了几位私人捐赠者提供的多个奖项的补充。最重要的单一捐赠者是Baron Jean-Baptiste Antoine Montyon(1733-1820年),他留下的大量资金主要用于慈善目的。后来,几位科学家向科学院遗赠了一笔适度的资金,以设立奖项来促进他们各自领域内的科学研究。19世纪后半叶也有许多富有的捐赠者,他们向科学院留下资金以纪念自己的家族名字。值得注意的是,大多数捐赠者支持传统的奖赏系统及其与公认成就相关的仪式,只有极少数人考虑过为有志于研究的人提供资助。认识到资助价值的是科学院的成员,有时他们会尝试对奖赏遗产的条款做出微妙的改变。

试图假设在整个19世纪中,存在着连续且有意识的愿望,去创建类似于现代研究资助体系的说法,将是一种历史学错误。实际上,我们见证的是一个从传统观念向现代观念转变的迷人时期。传统观念认为奖项是在完成高水平工作之后给予的一种荣誉奖励,而19世纪的概念则是提前使用奖赏资金,将其给予有潜力的年轻科学家,以便在未来开展研究。我们必须耐心追踪这一转变的历史发展,同时考虑到奖赏捐赠者的意愿以及科学院内不同科学家群体之间对于新原则的协商。

19世纪初期的荣誉性奖赏系统

19世纪初期科学院奖赏系统的两个主要特点如下:首先,奖项由奖牌组成,这些奖牌是成功的荣誉象征,在对科学做出贡献之后颁发。如果提交的作品被认为不够高标准,则可能会推迟颁奖,这种情况并不罕见。其次,颁发奖牌极具精英主义色彩。荣誉奖赏系统的主要特点可以很容易地概括为:1.颁发的奖牌数量很少,这有助于增加它们的声望;2.奖牌仅颁发给非常杰出的工作;3.颁发奖牌的目的不仅是奖励少数学者,也是为了激励其他人。这些特点反映了当时科学院奖赏系统的本质和目标。

19世纪初期,科学院定期颁发一项荣誉性大奖,即大奖(grand prix),其重要性超过了普通奖项(prix)。大奖的重要性来源于通过它,科学院能够引导研究方向,即为专家成员选定的重大科学问题提供最佳答案的科学家颁发大奖。大奖吸引了科学院外的顶尖科学家关注那些在科学院眼中重要的问题。这些科学问题被称为「奖赏问题」(「questions de prix」)。在19世纪初期,这些奖赏问题每两年在科学院的两大部门——数学科学和自然科学——中定期选定一次。由于解决奖赏问题极其困难,尤其是涉及到高等数学的问题时,提交给科学院的奖赏申请通常很少(通常不超过六份),但这些申请通常都达到了非常高的标准。19世纪初,科学院通过奖赏问题促进了杰出的研究,特别是在数学科学领域。杰出的年轻科学家,比如Etienne Louis Malus,Joseph Fourier,Pierre Louis Dulong 和 Augustin Fresnel在那个时期成功解决了科学院的奖赏问题。如果不考虑科学院对大奖所赋予的非凡重要性,就无法完全理解从1820年代开始出现的研究资助。

荣誉奖赏系统围绕着奖赏问题展开,本质上是精英主义的,因此只对有限数量的学者有用。这种精神与19世纪对科学院提出的要求形成了鲜明对比。甚至在货币奖励出现之前,科学院的成员就开始考虑建立一个更为开放的系统,在这个系统中,学者可以自由选择自己的研究课题。奖赏问题逐渐被另一种类型的荣誉奖取代,这种奖项是对某一领域最佳工作的回顾性奖励。从奖赏问题到回顾性奖的转变构成了故事中的第二个轴线。从科学院的角度来看,19世纪下半叶奖赏问题的减少,意味着其对科学研究进程影响力的下降。但这种下降被其通过发放资助来影响未来研究的方式所弥补。

如果我们想要理解研究资助的出现,关键问题不在于回顾性奖赏的增长,而是荣誉奖赏向货币奖赏的转变。然而,在从荣誉奖赏过渡到货币奖赏之前,有必要考虑货币奖赏管理中的一些差异。虽然为了颁发荣誉奖赏,已经开发出一种机制来产生科学研究中的精心评估的优劣顺序,但这对于分配货币奖赏来说并不合适,原因有几个。首先,荣誉奖赏(奖牌)是成功的象征,而成功只能在研究完成后才能被认可。因此,荣誉奖赏的颁发涉及事后的评估。相比之下,货币奖赏是实际手段,旨在帮助研究人员,其评估中心在于研究项目的潜力。

荣誉机制也不适合,因为它受到传统功绩观念的支配。荣誉奖赏授予那些值得表彰的人。而货币奖赏则提供给那些需要经济支持的科学家,尽管他们也会被评估是否具有适当的研究潜力。这两个主要标准非常不同,因为那些值得公众荣誉的学者不一定需要经济支持;而其他人仅仅需要资金。一个例子就是年轻的医学博士Nicolas Deleau(1797-1862年),他从科学院获得了总共16,500法郎的四次不同形式的支持(分别在1826年、1828年、1829年和1832年)。Deleau需要这笔钱来进行关于聋哑儿童语言的研究。在科学院,经济需求不仅在 Deleau寻求帮助时被强调,而且也由报告人Étienne Geoffroy Saint-Hilaire强调,他认为Deleau的研究计划很有前景,并强烈支持他的请求。

虽然荣誉是由科学院自身产生并控制的因素,但资金主要来自私人捐赠者。19世纪的第三个25年中,奖赏系统的货币化削弱了机构大奖的地位,导致科学院各个部门之间的激烈竞争。例如,高价值的Jecker竞赛一开始仅由化学部门组织,随后其他部门也希望获得类似的宝贵资金。在那一时期,奖赏系统中既缺乏中央权威,也缺乏特定的整体奖赏政策。

关于奖赏系统的运作机制,可以简述如下:大奖的主题会在年度公开会议上宣布,这一会议会被广泛报道在媒体上。奖赏还会通过印刷的程序册和【通报】(Comptes rendus)进一步宣传。19世纪初,大奖的论文必须匿名提交并在截止日期前完成。对于回顾性奖,参赛者会提交近期的工作成果,而对于一些大型奖项,他们可能会提交一捆论文副本,奖项将根据其半生的工作成果(pour l'ensemble de ses travaux)颁发。有一些重要的例外情况,即候选人直接提交作品的规定(例如,在Lacaze奖中,评委会成员有时可以秘密提交候选人)。这类被提名者比普通申请人有更多的获奖机会。然而总体而言,评选系统似乎异常客观。评选委员会依赖科学院内部广泛的专长,并且有时候学者会因为与主流正统观念相反的工作成果而受到奖励。比如1821年,Fresnel就因其关于光的波动理论的论文获得了大奖,该论文提出了与有影响力的院士Laplace观点相悖的论据。

对于资助而言,直到20世纪初才有了正式的申请程序。所给予的鼓励取决于一种基于科学院成员与他们的年轻同事、学生以及其他科学界活跃成员之间非正式接触的私人赞助体系。一位在巴黎众多高等教育机构之一任职的科学院成员可能会推荐自己特别有能力的学生。或者,赞助关系可能通过共同效忠于某所高等学府而建立起来;例如,一所综合理工学院的毕业生可能会期望从同样是综合理工学院校友的科学院成员那里获得支持。无论如何,希望从科学院获得财政支持的年轻科学家需要至少被一位科学院成员熟知,并说服他自己的能力和特定项目的可行性。然后,这位科学院成员会在适当的时机,在科学院秘密会议期间为他的门生发声。对于早期补助的支持论据几乎没有记录留存;最有可能有的记录是决定给予一定金额的记录,即便如此,这样的记录通常也是私密的。人们怀疑最早的「补助申请」的有效性很大程度上依赖于赞助人的政治实力。

总体上我们认为科学院的资金资助是正当使用的。举一些19世纪中期的例子。例如,当Fizeau在1856年被授予3700法郎「用于建造……进行光速测量所需的仪器」时,特别加注说明他需要向科学院提供发票。在其他情况下,如1859年Quatrefages因前往南方继续他的蚕研究而获得2000法郎时,就不那么清楚这笔资助是否对应了实际的考察费用。整数金额表明这笔「资助」本质上是一种补贴。另一方面,当年轻的古生物学家Gaudry在1860年获得8000法郎的大额资金用于在希腊研究某些四足动物的化石骨骼时,很明显,如果没有这笔钱他将不可能在国外进行长时间的研究,此外,我们还发现,他是应科学院动物学和地质学部门的具体要求进行这项研究的。

资金性奖励的到来:Montyon基金

Montyon男爵1820年的遗嘱中,留给科学院一大笔资金,用于医学奖赏。其中一个奖项是为了任何对医学或外科手术的贡献,而另一个奖项则关于改善公共健康和健康状况欠佳行业的卫生状况。关于执行遗嘱的讨论持续了好几年,直到1825年才首次颁发Montyon医学奖。构成Montyon 医学基金的本金每年产生的利息约为20,000法郎(按今天的汇率计算几乎相当于40,000英镑)。这份遗产是科学院历史上最大的一笔遗产,并将最大规模的纪录保持到了19世纪晚期。我们将看到这笔巨额遗产是如何打破科学院整个奖赏系统的平衡的。对科学院来说,使用这笔资金来颁发医学奖几乎成了一种尴尬,因为科学院颁发的最享有盛誉的大奖只是一枚价值3,000法郎的奖牌。Montyon账户中未预期且未经规划的大量资金引导科学院走向了奖赏系统的货币化。以前通常只有一个获奖者,或许还有一些荣誉提名,而Montyon奖则变成了一个多层次的奖赏系统,根据功绩不同颁发不同数额的资金。

我们必须指出,科学院十一个专业部门中,只有一个(「医学和外科」)对医学有兴趣。一些科学院成员甚至质疑科学与医学的相关性,而Montyon则是出于慈善原因偏爱医学。另一方面,19世纪初的巴黎已成为医院医学的国际中心。由于蓬勃发展的医学最近通过声称其科学性而提升了地位,因此有大量的潜在候选人可以争夺医学奖。尽管Montyon遗嘱的条款将奖赏基金限制在医学范围内,但由于基金的规模巨大,科学院奇特的无法预先确定奖赏的价值:

无法确切地预先指定将授予发现或受奖作品作者的金钱数额,因为奖赏的数量尚未确定;但是,可用的资金数额有可能大大超过迄今为止颁发的最大奖赏的价值。创立者的慷慨以及国王的命令使科学院有能力将这些奖赏提升至相当高的价值,以便作者们可以得到对他们所进行的昂贵实验或研究的补偿,并获得与其贡献相称的回报,无论是通过防止或显著减少某些行业的不良健康影响,还是通过为医学科学的进步作出贡献。

The Montyon Surplus/「Montyon盈余」

1825年,当Montyon奖开始颁发时,科学院被大奖所蕴含的理念所主导,即获奖者被视为应该效仿的模范。主要奖项仅颁发给杰出的研究,且这些研究必须经过充分证实。颁发主要奖项是一项重大的责任,这意味着科学院对将在人类身上应用的医学理念或技术的全面认可。在Montyon医学竞赛开始之初,科学院注意到有几个候选人为了赢得奖项,故意隐瞒了他们的研究中的负面结果。这使得科学院不得不采取预防措施,减缓甚至停止了评价过程。1826年,科学院决定不颁发任何Montyon大奖。评委会成员在报告中强调:

科学院认为有必要推迟对其重要工作的最终评判,因为其奖赏委员会并未完全信服于所呈现的结果。候选人们详细描述了他们彻底成功的案例,但对于失败的案例却只字未提。

科学院宣布,它将在下一年仅在「候选人意识到他们应该向科学提供准确的报告,不仅包括他们的正面结果,还包括遇到的障碍、挫折和复发」时才会颁发主要奖项。由于医学领域存在更大的道德责任,科学院减少了大型奖项的数量。

由于每年从Montyon医学和外科奖赏基金中可获得的金额接近20,000法郎,而在1825年仅支出了4,000法郎作为奖赏,因此Montyon账户中产生了大约16,000法郎的盈余。有两个因素促成了项若干价值高、但荣誉性不强的奖项:一是消耗未来将会大幅增加的盈余的压力,二是科学院不愿意颁发大奖。在1826年,也就是竞赛的第二年,科学院宣布:

今年不会颁发主要大奖(grand prix)以表彰对医学或外科的原创贡献……但是,从Montyon先生为此崇高目标预留的盈余中,将有16,000法郎给予候选人……作为鼓励。

1827年,当盈余增加到40,000法郎(相当于1826年和1827年的利息)时,科学院给出了总计16,500法郎的九项鼓励。

Montyon医学竞赛中新且非常重要的变化,以及间接地在整个奖赏系统中的变化,是出现了数十个相对较小的货币奖赏。这些奖项的数量和总财务价值远远超过了主要奖项,即使后者维持了更高的荣誉地位。从1825年到1842年,科学院在Montyon医学奖中总共支出了283,000法郎。其中,68,000法郎(占总额的25%)对应于八个主要奖项,其余部分——即215,000法郎(占总额的75%)——则对应于超过一百个次要奖项。

在1831年,科学院宣布,不仅有潜力的研究可以通过奖金来激励,就连那些尚未启动的研究也能得到激励。委员会向科学院陈述时提到,奖项的确认事宜

将会是对已完成的有用工作的正当认可,并且是对完成或开始("pour faire entreprendre")研究的强大鼓励,这些研究的重要性与最初提议奖励的已完成研究同等重要。

将奖赏视为在研究开始前提供的帮助,而不是事后给予的认可,这代表了科学院奖赏系统中的重大创新,并带来了一些其他重要的变化。

首先,因为研究还未开始时科学院就已经给予了认可,科学院评估的重点从「论文」转移到了「个人」。这一创新首次出现在Montyon医学竞赛中。其次,科学院与Montyon医学奖的获奖者之间的关系变得非常紧密。获得现金奖赏的人对科学院有着隐含的责任;同时,科学院也需要制定评估他们能力及职业责任感的标准。到20世纪初,申请奖赏的人可能需要被一位科学院成员或资深教授个人所熟知,并且还需要具备一些高级别的科学资格——例如,博士学位。

在19世纪的第一个25年中,科学家赢得多于一个奖项的情况是例外。在 Montyon医学竞赛中,科学院出现了一种新型的获奖者:「重复获奖者」——也就是说,在几年的时间里连续获得多个奖项的人。在1820年代末期和1830年代,出现了定期参加科学院奖赏竞赛的做法,这很可能是因为每年可用于医学奖赏的巨大资金数额与被认为足够出色以直接获奖的医生数量之间存在着巨大的、持久的不平衡。这种不平衡促使一些有才华的医生试图通过多次参与竞赛来争取获得资助的机会,因为他们认识到,相对于可用的巨额资金,真正能直接赢得主要奖项的医生数量相对较少。这种做法反映了科学院奖赏系统中的一种新趋势,即从单一的大奖转向更频繁的小额奖赏,以支持更多的研究者。

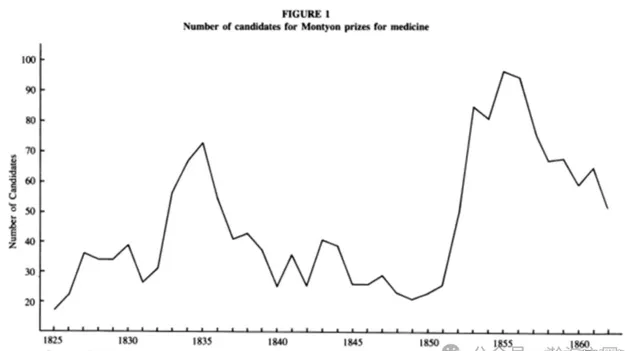

Montyon盈余资金给了科学院一种新的自由感。例如,大多数科学院成员都不愿意颁发Montyon奖,因此资金开始累积盈余。这种盈余使科学院得以开始出版其会议周报——著名的【通报】(Comptes rendus),政府最初并没有为此提供财政支持。然而,将Montyon资金用于支付出版成本的效果是减少了可用于其他目的的资金,这反过来又减少了Montyon奖的候选人数量,而候选人的数量从1825年到1835年一直在稳步增长。图1揭示了供应(资金可用性)与需求之间的密切关系,这表明了科学院与科学界之间良好的非正式沟通。

19世纪30年代末期和40年代候选人数量下降的另一个原因是科学院有意提高了标准,从而阻止了能力较弱的候选人参与。但在19世纪40年代,候选人数量也下降了,这是因为许多非医学领域的科学院成员,尤其是化学家,反对奖赏系统过于偏向于十一个学科领域中的一个。因此,科学院同意限制颁发的Montyon奖数量及其总价值。

直到19世纪50年代,Montyon奖的候选人数量才突然增加。这一特点在图1中清晰可见,需要进行解释。科学院的奖赏系统(特别是奖赏问题的设定)从一开始就要求科学院成员之间达成某种共识。经过19世纪40年代的一段嫉妒和限制期后,我们将看到,到19世纪50年代,科学院内部利益竞争各方之间终于协商一致,这使得Montyon基金的巨额盈余可以开始惠及广泛的群体。

使用Montyon盈余作为「鼓励」

到1850年,由于政府定期拨款承担了【通报】(Comptes rendus)的大部分印刷费用,这使得Montyon基金的剩余资金可以用于其他目的。此外,在19世纪40年代,化学部门(其成员经常与医学部门合作评定Montyon奖)有效限制了这些奖项发放的资金数额。未来的秘书长J. B. Dumas领导下的化学家们坚持要求更公平地分配Montyon基金,以便使所有科学领域都能从中受益。19世纪50年代初,在对Montyon医学奖以及 Montyon基金盈余使用进行了十年的限制之后,医学部门与非医学部门之间的多数人达成了协议。后者同意不再反对公开颁发丰厚的医学奖,前提是允许他们以私人鼓励的形式慷慨地使用大量Montyon基金盈余来支持非医学领域的研究。

因此,在19世纪50年代,从Montyon基金中颁发给医学领域的奖金数额有了显著增加(从每年不足10,000法郎增加到1852年、1853年和1854年的超过25,000法郎),同时申请Montyon医学奖的人数也相应增加(参见图1)。与此同时,大量私下的资助也被授予那些与医学无关的研究领域。1852年颁发的鼓励性资助总额为12,500法郎;1855年这一数字超过了20,000法郎,并且在某一年(1856年)甚至超过了30,000法郎。这对法国的研究人员来说是真正的丰收之年,他们通常通过口耳相传的方式得知这些机会,通常是由学院内部的支持者告知。生物学家获得支付他们在各自出版物中的大量插图费用的资助。从事海外实地工作的研究人员得到了慷慨的差旅费,最典型的例子就是古生物学家Albert Gaudry,他在1855年获得了6,000法郎,并在1860年又获得了额外的8,000法郎,这让他得以在希腊花费数月时间研究化石。1868年,天文学家Jules Janssen被授权用三等分的大额款项(总计12,000法郎)进行印度的天文探险。在物理学领域,Hippolyte Fizeau于1856年获得了一笔资助,用于购买测定光速的仪器;而Cesar Despretz则连续获得了几笔资助,用于电池的研究。在化学领域,Charles Gerhardt于1853年获得了2,000法郎用于有机化学的研究,而Henri Sainte-Claire Deville在1854年也得到了同样数额的资助,以继续他纯铝制备的工作。因此,除了数学之外的大多数学科都从这种使用Montyon基金盈余的新自由政策中获得了极大的好处。当天文学家Lacaille的一位贫困后代在1857年从基金中获得了1,000法郎时,这笔钱被简单地标注为「援助」(即一般性的经济帮助)——这是当时资助具有慈善意味的标志。1860年2月20日,Louis Pasteur因为实验生理学获得了价值900法郎的奖章后,又额外获得了2,000法郎,「以增加奖金的价值」。科学院实际上表明,它认识到像Pasteur这样的年轻活跃科学家需要金钱甚于荣誉,以便能够进一步开展研究工作。

尽管公众和医学界认为Montyon基金主要是为了惠及医学领域,但对于科学院内非医学领域的多数成员而言,Montyon基金意味着摆脱了国家资金的严格财务控制。从历史学家的角度来看,这一时期的主奖(prix)远不如鼓励性资助重要和创新,即便历史上剩余的Montyon基金主要用于支付这些奖项。现代学者往往没有充分认识到鼓励性资助的重要性,这些资助一直隐藏在奖项的阴影之下。然而,鼓励性资助不仅提供了可用于进一步研究的资金,而且其字面含义所暗示的心理激励也非常重要——它们鼓励科学家们继续他们的研究工作。另一方面,学者们常常过于骄傲而不愿接受慈善性质的帮助,并且很少有人愿意公开承认自己的贫困状况。因此,当Gegner在1869年设立每年4,000法郎的奖项,专门用于「贫困科学家」时,许多院士建议从该奖项(或资助)的公开声明中删除这个描述,因为他们担心这可能会让潜在的申请者感到尴尬而不敢申请。

十九世纪下半叶奖励制度的货币化

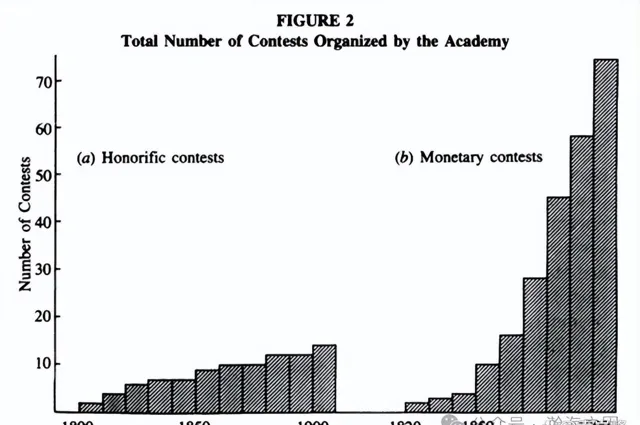

我们现在可以回顾十九世纪奖励制度逐步货币化的过程。很明显,Montyon遗产对科学院产生了广泛的影响。其中第一个影响就是奖励制度的货币化。资金性奖励使得奖励体系变得更加开放,并最终实现了变革。这种变革最初始于荣誉大奖,在科学院大奖(grand prix)中,一等奖获得金牌,但从1825年起,亚军也开始获得小额的、不含荣誉提及的金钱鼓励。1850年代,科学院的奖励基金越来越多,最著名的是Jecker化学奖。这些新的奖励竞赛的特点是,大多数情况下颁发的是金钱,而非传统的奖牌。1850年代末,科学院每年颁发的金钱奖励总额超过40,000法郎。

此时,科学院资金性奖励竞赛的数量(十个)已经超过了荣誉奖项的数量(九个)。(参见图2。)到十九世纪末,科学院每年颁发的货币奖励接近40,000法郎,而资金性奖励竞赛的数量(五十八个)几乎达到了荣誉竞赛数量(十二个)的四倍。如果我们考虑颁发的总金额,而不是竞赛的数量,这种不成比例的情况就更大了,这是因为从1870年代起设立了几个涉及大量资金性奖励的大规模竞赛。

1850年代初是科学院奖励体系的历史转折点,不仅因为这个时期Montyon基金开始有了使用上的高自由度,也因为科学院从此开始接受越来越多遗赠(参见图2(b))。其中一些遗赠来自之前曾获得过Montyon鼓励的人士。新的基金,尤其是像Jecker化学基金(1851年设立)这样有价值的基金,对传统的荣誉奖励系统构成了威胁,这种传统系统以多学科大奖为特征。通过在第二帝国初期(1852-1870年)接受这类捐赠,科学院为其奖励系统的全面货币化敞开了大门。

Jecker基金首次颁发于1857年,受众是当时蓬勃发展的有机化学领域。遗赠的目的被宣布为「加速有机化学的进步」,这表明它是着眼于未来而非过去。然而,在实践中,Jecker奖通常是针对过去的成就颁发的,因为这些成就更容易评判,而不是基于未来的潜力。它的意义在于这是资金性奖励,这让科学院在将其用作激励系统时有了相当大的灵活性。这笔资金使化学部门每年有5,000法郎可以自行决定如何分配。他们选择在几年的时间里颁发几次中等数额的金钱奖励,而不是只颁发一次较少次数、较大数额的奖金。这种政策允许院士们能够反复地给予同一候选人经济支持。例如,在竞赛的头二十年里,Marcellin Berthelot、Charles Friedel、Auguste Cahours和Adolphe Wurtz都获得了两次 Jecker 奖,而S. Cloez则获得了三次。Berthelot和Friedel在首次获奖时只有三十三岁。

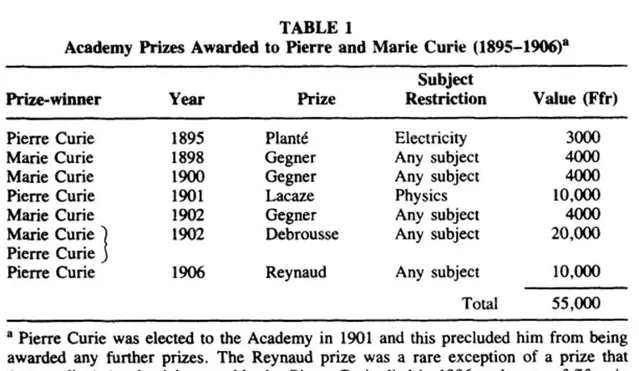

随着十九世纪下半叶奖励制度的发展,以及私人捐赠者设立奖励遗赠的条件变得更加开放,科学院得以发展并扩大了重复奖励同一科学家的政策——例如,通过向同一位科学家颁发多个来自不同奖励基金的金钱奖励。Pierre 和 Marie Curie 夫妇就是一个例子,他们是十九世纪末和二十世纪初最受益于科学院奖励制度的科学家之一,他们获得了六个不同的奖项(参见表1)。唯一多次获得的奖项是Gegner「奖」,我们现在会将其归类为一种补助。

* Pierre Curie was elected to the Academy in 1901 and this precluded him from being awarded any further prizes. The Reynaud prize was a rare exception of a prize that (outstanding) Academicians could win. Pierre Curie died in 1906 at the age of fifty-six as the result of a road accident.

Pierre Curie于1901年当选为科学院院士,这使他无法再获得任何进一步的奖项。Reynaud 奖是一个罕见的例子,即杰出的院士也能获得的奖项。Pierre Curie于1906年因交通事故不幸去世,享年五十六岁。

对资金性奖励的抵抗及其最终采纳

不应假设向资金性奖励的转变对所有院士来说都是同样可接受的。事实上,在1830年代和1840年代,存在着强烈的反对意见,特别是来自数学家们的反对,他们的研究与化学家的研究不同,并不需要大量的费用。十九世纪初选择数学问题作为大奖的主题延续了旧制度下数学院士的传统。直到1827年,涉及数学和物理学问题的荣誉奖项都特别成功,尽管之后确实出现了一些下降。考虑到货币奖励的几个特点,数学家们的反对是可以理解的。例如,货币奖励可以颁发给并非顶级水平的科学家。

由于科学院内部对奖励制度货币化的抵制,科学院更倾向于私下颁发金钱,也就是说不在【通报】(Comptes Rendus)上公布。1850年代末,科学院以这种方式分配了巨额的Montyon医学基金年利息总额的三分之一以上。科学院保密政策的一个后果是更容易多次奖励同一位科学家;而非局限于两到三次的常规限额。例如,医学科学家、未来的院士Charles Robin(1866年当选),他赢得三个Montyon医学「奖励」 ("recompenses"),分别是1853年(2000法郎)、1854年(2000法郎)和1856年(1000法郎),随后在1859年(1000法郎)、1860年(2000法郎)和1861年(3000法郎)私下获得三次额外的「金钱鼓励」。如此,科学院就不会因为通过奖励过度偏袒某一个人而受到公开批评。

通过货币奖励,科学院扩大了获奖者的圈子,特别是在1850年代,当时它开始组织越来越多的新捐赠。但是直到普法战争(1870-1871年)之后,货币奖励政策才在科学院得到普遍接受。之前的精英政策现在受到了批评,人们普遍认为科学院的资金应该更广泛地分配。在1874年的科学院公开会议上,主席、天文学家Herve Faye谈到了科学需求的变化。仪器设备的成本显著增加,科学界的规模也有显著的增长。科学院每年从其资本投资中获得大笔资金(超过100,000法郎)作为奖金。这笔钱应该如何使用?Faye特别批评了传统的大奖制度,并支持货币奖励作为替代方案:

科学院更倾向于提前帮助所有那些[有才华的]科学家,而不是无动于衷地等待他们仅凭自己的资源取得成功后再予以奖励。

他声称存在「一支劳动者大军」(「une armée de travailleurs」),需要得到鼓励,这与之前只为少数荣誉奖项(「couronnes」)竞争的精英群体形成对比。毫无疑问,科学职业队伍的增长证明了有必要投入更多资源来帮助年轻的科研人员,这些人虽然已经获得了科学资格,但在职业生涯中尚未取得太大的进展。

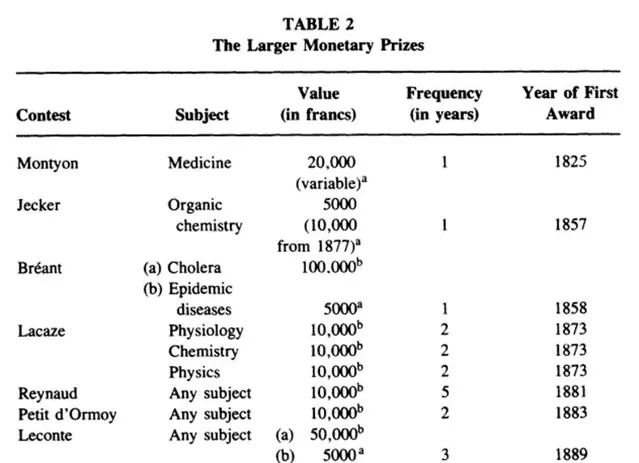

富裕的捐赠者与资助系统的扩展

尽管科学院欢迎十九世纪下半叶奖励系统中私人资金的不断增加,但富裕捐赠者的愿望与科学院的需求之间始终存在着张力。在1870年至1871年的普法战争失败后,出现了许多爱国热情的表现。其中之一是几位富有的法国人决定遗赠大笔款项用于科学事业,这被视为被忽视的国家实力之源。科学院鼓励此类捐赠者,但很少能够规定奖励的具体形式。当一大笔令人印象深刻的奖金被提供时,大多数捐赠者最不想看到的就是将这笔钱分成若干小部分来奖励多位科学家。以下是一些大额捐赠的例子,这些捐赠越来越多地以不可分割的现金奖励形式提供。捐赠者认为,将奖金分成小部分会降低奖项的声望,进而降低与他们的捐赠相关的荣誉感。人们认为这种声望与奖金的大小成正比,因此安排大额奖金不是每年颁发,而是每两年至六年颁发一次,以增加可提供的奖金总额(参见表2)。几位富裕的捐赠者坚持认为,用于奖励的资金总额不得分割。这导致了几个巨额货币奖励的设立,这些奖项构成了最保守类型的、类似于诺贝尔奖的奖励。例子包括1889年首次颁发的50,000法郎的Leconte奖和1903年首次颁发的100,000法郎的Osiris奖。

(a) 奖金可以被分割,因此有时会被分期颁发给有前途的科学家。(b) 奖金不能被分割

这些奖项本质上是回顾性的奖励,有时候很难找到真正值得如此大额奖金的个人。因为大多数大额奖金可以用于奖励任何领域,最大的实际问题是院士们需要在自己之间达成共识,确定哪个领域应该获得奖励。为此,科学院组建了庞大的委员会,以便代表所有学科利益。

然而,正如我们在前文引用的1874年Faye的公开演讲中所见,许多科学院成员相信科学院应当使用其资金来鼓励未来的研究,而不是忽视实验科学家的经济需求,只把丰厚的回顾性奖励给予已经最成功的科学家。我们可以在Leconte遗赠案例中找到妥协的证据。有迹象表明,商人Victor Eugène Leconte(卒于1886年)与科学院秘书J. B. Dumas之间进行了漫长的谈判。根据Leconte遗赠的条款,每三年要提供一笔不可分割的50,000法郎的奖金,以表彰过去所做的杰出工作,但可以从基金中拿出一部分利息(不超过八分之一)作为对未来工作的鼓励。值得注意的是,在1905年至1916年期间,科学院并没有颁发任何主要的Leconte奖项,而是总共颁发了30,000法郎作为鼓励。这些大额的货币奖励显然未能满足科学的实际需求。尽管十九世纪科学家们遗赠给科学院的资金数额自然少于商人的捐赠,但并不奇怪的是,科学捐赠者(他们在1870年前是主流)对科学的需求更加敏感。

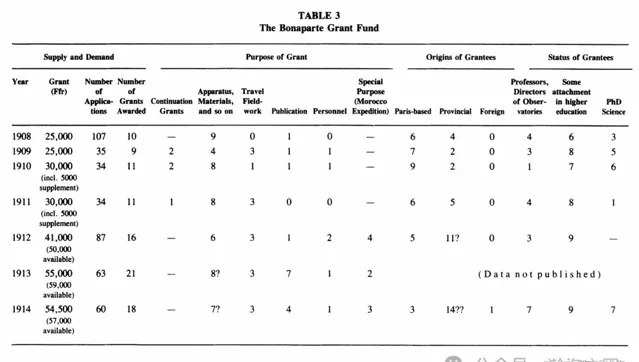

尽管科学家们虽然了解研究需求,但通常并不十分富有,而富裕的捐赠者并不了解科学的需求,但在二十世纪初,Roland Bonaparte(1858-1924年)架起了这座桥梁。他既富有,又是科学爱好者,尽管并非某个领域的专家。作为富人和业余爱好者,他乐于作为科学的一般赞助者,而不是专注于某一特定分支,这是大多数科学家捐赠者的局限。由于他的家族名字是法国历史上最有名的姓氏之一,因此不需要与一大笔不可分割的资金联系在一起,以实现科学院对他的纪念。当他于1907年被选为自由院士时,他通过创立Bonaparte基金来表达他的感激之情。作为第一步,他捐赠了100,000法郎,用于覆盖接下来四年的补助。他坚持认为这笔钱应该分配给具有研究潜力的人,以鼓励进一步的研究(「促成发现」)。从1912年起,每年可用的金额为50,000法郎。Bonaparte基金的成立在科学院资助的历史上具有里程碑意义,因为这是第一次要求书面申请,说明所需资金的目的,并要求受资助者随后报告资金的用途。再也没有慈善的问题了。

涉及的大笔资金以及对新基金的高度宣传——将其描述为「Bonaparte基金」无疑增加了关注度——吸引了大量申请者。第一年就有107份申请,但由于科学院决定不向任何人颁发低于2,000法郎的奖金,因此只有十人能够获得资助。该基金产生了大量小额补助,最高额度为6,000法郎。后来几年有更多的补充资金可用,到1913年成功申请者的数量翻了一番(参见表3)。Bonaparte基金支持了广泛的研究领域,但明显偏好光谱学和地理学的研究项目,特别是在与非洲相关的研究上。成功申请者被要求提交书面报告,在少数未提交报告的情况下,后续的请求被拒绝。1915年,Roland Bonaparte建议,任何支持过补助申请的科学院成员都有责任在两年内报告资金的使用情况。Bonaparte基金不仅吸引了大量的申请者,而且吸引了高质量的申请者,这一点可以从截至1914年获得补助的超过三分之一的受助人后来当选为科学院院士的事实中看出。

奖项与研究方向

我们故意留到最后讨论研究方向的问题,这是科学政策中的主要议题。一些传统的荣誉奖项由科学院设置奖项问题,由参赛者在接下来的两年内回答。只要科学院设置了奖项问题,它就试图指导研究,并在十九世纪的第一个25年中取得了显著的成功。然而,有许多时候设置的奖项问题过于困难或对潜在的参赛者缺乏兴趣,因此设置奖项问题的传统随之衰落,被回顾性的奖项所取代。表面上看,奖励制度仍在继续,但科学院面临着失去其对研究方向的先前影响力的危险。

然而,在19世纪20年代末期,科学院引入了一种新的指导研究的方法,即提供大量的资金奖励。在 Montyo基金早期,科学院宣布了对于尿石碎石术(lithotrity,用于描述通过探针将膀胱内的结石粉碎的无血手术过程)的新进展给予高额奖金。金钱奖励显然起到了激励作用,许多外科医生——其中一些之前并没有相关领域的经验——都被吸引到这项研究中来,而科学院在十年间在Montyon医学奖上为此主题花费了超过5万法郎。其中一位受益者是贫困的Jean Civiale(1792-1867年),他在1826年获得6000法郎的Montyon鼓励奖,似乎他将这笔钱投资于后续研究,并因此在1827年获得了1万法郎的Montyon主要奖项。另一个例子是通过Breant奖(Breant prize,1858年设立,奖金为10万法郎)来治愈霍乱。尽管这笔奖金最终没有颁发出去,但奖项的存在还是鼓励了对其他传染病的研究工作,科学院通过颁发附属奖项来表彰这些研究。

继Civiale之后,还有多位获奖者利用他们的奖金作为研究资助来进行更深入的研究。例如,Louis Pasteur在1859年获得了科学院生理学奖,他用部分奖金购买了一百个烧瓶,用于阿尔卑斯山脉不同海拔高度的实验,以此反驳与Pouchet之间的争议,证明生命不能自发产生。在此之前,Pasteur 在1858年已经从科学院获得了2500法郎的鼓励金,以继续他的发酵实验。我们还特别提到了Pierre和Marie Curie的案例,他们获得了一系列来自科学院的不同金额的奖金,毫无疑问,这些奖金被他们视为研究资助。

关于旧有的奖励系统以及新兴的资助系统的「效率」,我们可以这样评价:就传统奖励而言,在大约1807年至1827年间,通过设立奖励问题的方式,以最小的财务投入取得了最显著的结果,但这种方式只惠及非常小的精英群体。在接下来的几十年里,随着奖励问题的有效性严重下降,Montyon盈余被用来提供原始形式的资助。尽管这些资助的分配较为随意,但它覆盖了更广泛的受益人范围,因此可以推断其支出具有合理的效率。19世纪末期,当有大量富有的捐赠者愿意将资金遗赠给科学院时,很明显,系统的规模和复杂性降低了其效率。最终,奖项太多且条款过于具体,以至于有时很难找到合适的获奖者。

但我们可以通过更直接的方式来探讨效率的问题。鉴于科学院做出的创新决定——提前为研究提供资金,这笔钱真的有必要吗?而且它是否被很好地使用了呢?不幸的是,早期资助的非正式性质导致没有系统性的记录留存下来。对于个别案例,我们需要进行更多的研究。在一些记录详尽的案例中,比如Pasteur的情况,毫无疑问,他确实依赖于这笔资金,并将其用于声明的目的,而几乎每一次资助都是一笔良好的投资。凭借他在将科学应用于解决实际问题方面的杰出才能,例如农业领域的问题,Pasteur 甚至可以说,科学通过它对国民经济带来的益处,已经多次地偿还了自己的成本。

然而,仅仅专注于经济层面将会是一个错误。19世纪第二个25年里对设立奖金问题的反对,在一定程度上反映了科学家们寻求独立的愿望。毫无疑问,有些人不遵循上级强加的方向时能够做得更好。此外,几乎没有疑问的是,在整个19世纪期间,科学院不仅通过传统的奖金制度,而且还逐渐引入了资助制度,激励了数百名有能力的科学家进行了高水平的研究。奖金得到了广泛的宣传,并有助于提高法国国内的科学意识水平。相比之下,最初的资助则不太公开。基于数额波动较大的基金,有时奖励会秘密颁发,这种情况可能会让人怀疑是否存在腐败行为。然而,考察一些秘密获得者的名单后,我们发现其中有许多人后来都获得了名声。因此可以得出结论,在一般情况下,资金被授予了有能力的人,并且在许多情况下用于有价值的研究。这种保密性因此可以部分解释为是为了避免新制度初期产生的嫉妒情绪,同时也部分体现了施惠的行为。

科学院有能力调整捐赠者的意愿,以便创建一个更为灵活的奖金体系,并且它经常试图与未来的捐赠者协商以扩大遗赠的条款。所有的奖金和补助都需要得到教育部长的正式批准,因为教育部长负责管理科学院,但通过对科学院私下通信及秘密会议记录的审查可以看出,科学院在其与部长的对话中往往不够坦诚。我们也提到,除了公开的金钱奖项之外,科学院还秘密地发放了许多其他形式的金钱奖励。任何阅读【Comptes rendus】(该刊旨在全面报道科学院的工作和决定)的人都无法了解到科学院私下运作的赞助体系,这一体系是对官方奖金体系的一种补充。所有这些因素为我们提供了一个引人入胜的视角,让我们得以了解一个严格的制度框架如何能够通过机构成员的决心以及实验科学家日益增长的需求而适应不断变化的情况。考虑到其历史局限性,科学院在适应和转变荣誉奖体系成为金钱奖和补助体系方面取得了显著的成功。

尽管从荣誉奖到金钱奖的转变与从18世纪的业余科学向19世纪的专业化转变之间存在着明显的相似之处,但不能就此推断19世纪末科学院「奖项」数量的增长与科学界的发展之间存在因果关系。在1880年代和1890年代出现的捐赠者数量与对资金的需求不成比例,并且更加不符合当时特定科学领域的需求。然而,这一不寻常的增长模式加剧了供需之间的不匹配,到世纪之交,由于参赛者未能达到必要的标准,大部分奖金经常无人认领。这种情况因为Bonaparte基金的引入而得到了极大的缓解。一个面向所有人开放并且条件明确规定的正式资助体系,在科学组织的历史上开启了新的篇章。Bonaparte基金为现代研究资助提供了模板。此时,科学界普遍认为最好的实验科学应当得到适当的财政支持,而不应依赖实验科学家的英雄式牺牲。

结论

对19世纪科学院奖系统的研究最终讨论了Bonaparte基金,有人认为这将我们带入了现代世界。然而,Bonaparte基金在许多方面与早期的 Montyon基金惊人地相似。两者都涉及每年颁发的大笔资金。在这两种情况下,可分割原则对于可用资金都是重要的。两者都吸引了大量重复获奖的参赛者。然而,Montyon遗产在打破科学院的平衡方面是独一无二的。科学院从中获得了巨大的益处,这几乎无法被当时的慈善捐赠者或19世纪初的科学院所预见,因为当时科学院受到严格国家预算和纯粹荣誉奖系统的限制。

另一方面,Bonaparte基金因其面向所有学科开放,从而起到了稳定科学院内部不同利益的作用,这与之前那些范围受限并曾在科学院某些部门引起嫉妒的遗产形成了对比。Bonaparte基金的早期成功很可能鼓励了实业家Auguste-Tranquille Loutreuil在其1910年的遗嘱中将巨额资金350万法郎遗赠给科学院。这笔资本产生的利息也被用于补助而非奖项,单个补助额高达15,000法郎。然而,由于Loutreuil基金直到1915年才开始运作,因此它超出了本文的讨论范围。它的故事更适合于基于20世纪发展的未来分析,其中著名的法国国家科学研究中心(Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS),成立于1939年10月并在1945年重新成立,将在这样的分析中占据显著位置。近年来研究补助的规模已大幅增加,但在第一次世界大战之前就已经确立了为未来研究提供补助的原则,而在这一过程中,科学院发挥了关键作用。

本文2024年8月21日发表于微信公众号 瀚海之因(现代科学资助体系溯源——法国科学院鼓励奖金(1795-1914)),风云之声获授权转载。

■ 扩展阅读

拿出三倍奖金,能再造一个诺奖吗?| 瀚海之因

【沉浸版】拿出三倍奖金,能再造一个诺奖吗?| 瀚海之因

■ 译者简介

田江雪

原腾讯可持续社会价值副总裁,新基石科学基金会创始成员,瀚海之因科学慈善智库创始人