© Big Think

© Big Think

利維坦按:

長期以來我一直有本文作者的疑問:為什麽我們會用空間上的遠近高低來形容人與人的社會關系?雖然社交認知不能簡化為空間認知,但我們的這套社交語言表達,究竟是怎麽形成的呢?我們大腦中真的有與空間認知相匹配的社交對映嗎?

在網易雲音樂 搜尋 【利維坦歌單】 , 跟上不迷路

我們有一個新號

【

利維坦行星

】

,

可以關註

表面上看,我們用來描述風景和建築的語言與我們思考社交的方式幾乎沒有共同之處。山脈與家庭沒什麽相同,城市設計與朋友、同事完全不同——至少看起來是這樣。

但如果真是這樣,那為什麽我們要使用空間和建築隱喻來描述我們如此多的人際關系呢?

好的、值得信賴的朋友被描述為 「親近的」 ,無論他們與你的物理距離如何;而和你住在一起的某人可能感覺「比較 遠 」。你可能有一個「 核心 朋友圈」,或者感覺自己被其他人的圈子「排除在 外 」。地位 「更高」 的同事可能看起來「高高在上」,而地位 「更低」 的人可能會「在底層」。甚至在「設定界限」或「將某人隔離」方面,我們說話的方式中也有一些空間建築的成分在。

我們不假思索地使用了一整套空間和建築隱喻來解釋我們的社交世界——不僅僅是用於我們的個人關系。這些隱喻在社會層面也是社會思維的基礎。我們將某些群體描述為 「被邊緣化」 或 「被壓迫」 ,而社會本身被認為有一個「結構」,就好像它被組裝成一座摩天大樓一樣。

© The New York Times

© The New York Times

為什麽社會關系在我們的頭腦中形成了獨特的幾何形狀?

過去幾十年的研究表明,這些隱喻不僅僅是語言的特殊用法 [1]。 相反,它們從根本上揭示了我們在體驗社交生活時與空間的根本性聯系。這導致了一個根本的可能性: 如果我們透過空間關系來理解我們的友誼、熟人、同事、家庭和社會,那麽,建築概念——有意識的空間設計——是否能夠成為創造社會和政治思想新隱喻的工具呢?

---

在過去的40年裏,心理學家和語言學家已經證明,這些空間隱喻的確不僅僅是隱喻。上世紀80年代,哲學家喬治·萊科夫(George Lakoff)和認知語言學家馬克·強森(Mark Johnson)表明[2], 空間中的身體體驗隱喻構成了我們思考和談論抽象社會觀念的方式:在英語中,愛有時被表達為「旅程」 ;真相是指我們「看得清清楚楚」 的東西。

但直到2000年代中期,萊科夫和神經科學家維托裏奧·加萊塞(Vittorio Gallese)才開始更大膽地斷言[3], 例如,「愛是一段旅程」的表述,涉及到模擬與當初體驗這些狀態(在本例中是「旅程」) 時所涉及的相同感覺和知覺網路。

© Tenor

這意味著,當我們把外向的朋友形容為「照亮 整個房間」時,大腦中追蹤環境亮度的同一區域(視覺皮層) 在理解隱喻過程中被重新啟用,以模擬房間亮起來的畫面,從而幫助我們理解關於某人性格「陽光開朗」的抽象評價。 加萊塞和萊科夫指出,「想象和行動」使用一個共享的神經基質(換句話說,「思想是對我們身體正常運作的一種利用」) 。

物理空間中物體的具體體驗似乎提供了有用的概念結構,我們可以將其對映到我們的關系上。空間隱喻就是這個過程的結果。我們都有和空間中的物體互動的一手經驗:伸手去拿桌子上的東西,接住空中飛來的東西,但卻抓不住我們夠不到的東西。 透過使用這些類似的具體體驗作為參考點,我們的大腦將人們在想象的「社交空間」中的位置模擬為「近」或「遠」。

但是,我們的空間體驗和社交世界之間的關系到底如何呢?是否真的存在一種神經基質,可以將我們對山脈和家庭、城市和同事的經驗聯系起來?

如果我們將某人描述為「疏遠的」,我們就會從空間角度來看待他,即使他們就在我們旁邊 。

本世紀初,認知科學家開始利用精心控制的實驗,試圖繪制出社交空間的心理幾何圖。這些實驗探討了我們在想象中的社交世界中賦予其他人的「距離」,例如將朋友視為親近或將熟人視為疏遠,是否會在我們對這些人的行為中體現出來。

在一項研究中[4],參與者被要求畫出沿著一條S形路徑途經三個人 遞送包裹的路線。這三個人物被描述為一個組的「朋友」,而對另一個組而言為「陌生人」。 相比於「陌生人」組參與者畫出的路線,「朋友」組參與者畫出的路線 明顯更靠近這些人。 研究人員推斷,這種效應是由於空間接近度和友誼之間的隱含關聯造成的:距離與陌生人有關;親近與朋友有關。

在另一項研究中[5], 和對墨西哥持積極看法的美國人相比,對墨西哥持消極看法的美國人高估了美國和墨西哥城市之間的距離。 這項研究的作者推斷,在現實世界中的距離估計受到了參與者在想象的社交空間中定位墨西哥的影響。

© The Conversation

© The Conversation

我們用來描述社交關系的空間隱喻不僅僅是語言的獨特用法,而且反映了這些社交關系在我們的頭腦中是如何構建的。 當我們將與某人關系描述為「疏遠」或「不聯系」時,我們確實是在用這些空間術語來思考他們,即使他們就在我們身邊。

---

在探索世界時,我們依賴於對事物所在位置以及如何與它們互動的心理表征。這類似於社會資訊在概念上的表示方式:了解人們在隸屬關系和權力方面的位置是社會功能的核心,並幫助我們駕馭日常的互動。

對於認知神經科學家來說, 這兩種操作在主觀經驗上有相似之處,因為我們主觀上以類似的方式體驗這兩種「對映」任務。這就是為什麽在心理「空間」中對映社交內容,感覺與地理或建築工作中涉及的對映一樣直觀。

然而, 我們不僅僅是利用空間體驗來理解社會關系。這些影響也在另一個方向起作用。我們似乎根據社交內容在世界上的位置以不同的方式處理它。 在一項研究中[6],參與者在螢幕上看到了成對的「高」和「低」權力用詞,例如「主人」和「仆人」。透過不同的練習,這些單詞的垂直位置會改變,以便每個單詞都有機會出現在另一個單詞的上方和下方。

當高權力名詞(如「主人」) 出現在上方時,參與者對其的辨識速度比低權力名詞(如「仆人」) 更快。但當它們出現在下方時,則不然。另一項研究[7]將「朋友」和「敵人」這兩個詞放在3D圖形的不同位置(近處和遠處) ,結果發現,當放置得較近時,「朋友」一詞比「敵人」一詞被辨識得更快。當「敵人」距離較遠時,辨識速度會更快。

在這兩項研究中,研究人員推斷,當某些具有社會意義的詞語位於與參與者對這些社會概念的空間表征一致的位置時,他們的辨識能力會得到提高。這使得參與者能夠更快地處理單詞。

空間認知和社交認知擁有共同的神經基礎。

基於空間認知 和社交認知 之間存在密切關系的證據,你可能會認為加萊塞 和萊科夫 的預測是正確的:這兩種思維確實有共同的神經基礎。 認知神經科學家的研究似乎支持了這一預測。

在2014年的一項研究中[8],參與者看到了桌子上不同位置的物體影像,他們被要求判斷每個影像中一個物體與另一個物體「更近」還是「更遠」。隨後研究人員記錄了這些判斷過程中的腦部活動,並訓練了一種機器學習演算法來解碼和分類與近距離和遠距離判斷相關的數據。最終,該演算法可以透過分析參與者的腦活動來準確地確定參與者是在做出近距離還是遠距離的判斷。

接下來,參與者被要求提供其社交圈中8個人的照片:其中4名與他們關系密切,另外4名他們認識但不親近。研究人員測量了參與者的大腦活動,同時詢問每張照片中的人是「朋友」還是「熟人」。研究人員將這項任務稱為「社交距離」的判斷任務。

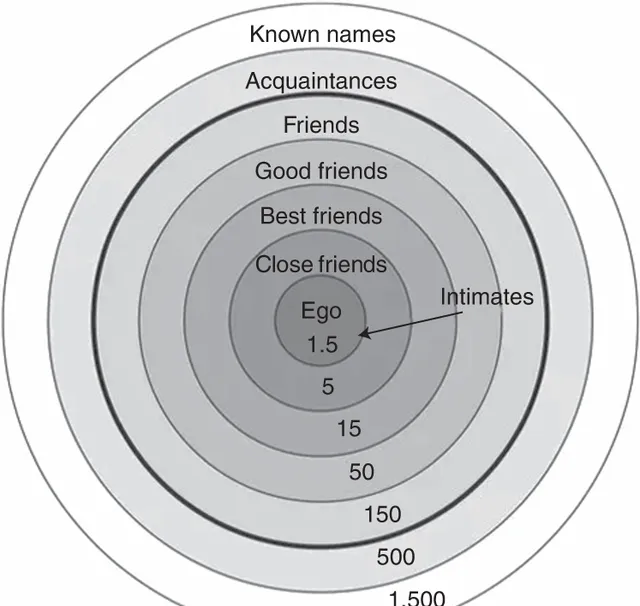

個人社群網路具有層級包圍的結構,不同層級由聯系頻率和情感感知親密度決定。上圖所示為平均值。由於性別、年齡、個性和環境等原因,存在個體間的差異。在150處的較暗圓圈表示個人社群網路的正常極限。請註意,所有層級都包括朋友和廣義上稱為「朋友」的擴充套件家庭成員。大多數同事被放置在「熟人」層中,除了那些已經成為正式朋友的少數同事。© nature

個人社群網路具有層級包圍的結構,不同層級由聯系頻率和情感感知親密度決定。上圖所示為平均值。由於性別、年齡、個性和環境等原因,存在個體間的差異。在150處的較暗圓圈表示個人社群網路的正常極限。請註意,所有層級都包括朋友和廣義上稱為「朋友」的擴充套件家庭成員。大多數同事被放置在「熟人」層中,除了那些已經成為正式朋友的少數同事。© nature

研究人員沒有尋找兩項任務之間腦活動的重疊部份,而是使用從空間距離任務中訓練出的演算法來解碼社交距離任務的數據。空間演算法能夠以高於機率的精度預測參與者對社交距離任務的反應。 換句話說,與「近」和「遠」空間距離判斷相關的大腦某一區域(在本例中為頂下小葉[Inferior parietal lobule]) 的活動可以用作預測社交距離判斷的樣版。

這一發現支持了空間認知和社交認知存在共同皮質基礎的觀點。 那個離你「很近」的朋友,即使他們在世界的另一端,也被大腦的同一區域所對映,這一區域也決定了你與用來閱讀本文的螢幕是「很近」的。

---

那麽,這該怎麽解釋呢?

一些研究人員認為, 社交認知是空間認知的「擴充套件」。這種擴充套件是對原始適應力的二次利用。 察爾斯·達爾文(Charles Darwin)首次提出的最著名的適應力例子是,所有呼吸空氣的動物都有的肺。達爾文認為,這個器官並非是為了吸收氧氣而前進演化來的,而是從魚體內的鰾中「釋放出來」的,魚鰾是一種充滿瓦斯的器官,可以讓魚在水下控制浮力。

就社交認知而言, 一些神經科學家認為,空間認知的神經系統經過「升級改造」,形成了社交認知的基礎。 這使得社交資訊能夠以有序、維度的方式進行組織,其中個體可以表示為地形「空間」中的座標,類似於空間資訊的表示方式。

© Sonny Ross/The Guardian

© Sonny Ross/The Guardian

與揭示兩個完全模組化的大腦區域獨立發展的前進演化解釋相比,擴充套件適應是對兩種不同但高度相關的大腦功能發展的更為簡約的解釋。正如這個觀點所暗示的那樣, 如果社交和空間認知確實是大腦中的硬連線,那就可以解釋為何我們能透過感知某人在社交環境中的空間位置來立即推斷某人的社會地位。

這是一個具有爭議性的論點,需要更多的研究來驗證。

重要的是,這個論點並沒有聲稱社交認知可以簡化為空間認知。 社會心理學的其他研究表明,我們對人的心理表征是多模式的。這包括情感聯想、陳述性知識和情節性記憶等內容。但是,這個論點至少為我們對他人的認知提供了一個合理的解釋。這一觀點的更廣泛含義迫使我們更深入地考慮我們設計的空間如何反映我們與不同人群(包括朋友、家人、社群和社會) 的隱含空間聯系。

碰巧的是,雅各賓派坐在國王的左側,而保皇黨成員則坐在國王的右側。

此外,鑒於空間世界可以深刻地改變我們的社會認知,建築和其他形式的空間設計是否可以作為構建新的社會思想形式的概念工具?

事實上,這已經發生了。

1789年5月,法國社會的三大階層——神職人員、貴族和平民——齊聚凡爾賽,討論征收新稅並對國家進行改革。這一事件標誌著法國轉向民主作為主導的政治治理體系,很快在歐洲其他地區也得到了體現。事實證明,這次事件的歷史意義不僅在於所辯論的思想,還在於這些思想陣營在建築空間中的布局。

1789年5月5日,凡爾賽三級會議開幕。伊西多爾·史坦尼斯拉斯·赫爾曼(Isidore Stanislas Helman)蝕刻版畫(1790年)。© Wikipedia

出席會議的有雅各賓派成員,該黨致力於廢除君主制並實施自由主義政策。 碰巧的是,他們坐在國王的左側,而保皇黨成員(想要保留君主制及其權力的政黨) 則坐在國王的右側。 這種座位安排被固定了下來,隨後不再提及任何一方的名字,而是以空間隱喻——「左」和「右」來區分雙方。 主張自由主義政策的雅各賓派屬於「左翼」。保皇派,即主張保守政策的為「右翼」。

政治團體的這種空間化一直持續至今,盡管最初的座位安排現在基本上已被世人遺忘,而且肯定被廢止了——政黨不再坐在君主的兩側。 左翼和右翼政治譜系的起源故事表明,在空間中組織不同的社會群體對於這些群體在心理上的表征可以發揮重要作用。這種心理表征對後來的政治思想的影響不可低估。

兩個多世紀後的今天,沒有一個政黨、政客甚至政治理念不在左右政治譜系的某個位置上。該譜系所基於的空間關系最初是偶然的,這一事實使其更加引人註目。

---

如果人們在空間中的任意配置都能對政治思想的結構產生如此深遠的影響,那麽,我們是否可以更有意識地控制這些影響呢?

建築學提供了多種可能的空間配置。建築師為不同的人設計的空間可以是高的、寬的、開放的、有限的、有或沒有景觀——每一個都是社會思想的命題。 這就是為什麽我們讓體育比賽的獲勝者站在最高的領獎台上,公司老板經常占據建築物最上層的大辦公室,一家之主傳統上睡在「主臥」並在餐桌的一頭吃飯。

在這些情況下, 權力是透過位於上方、中心、擁有更多空間(或更好的視野) 構建的。

建築經常被用作傳達有關社會關系和權力分配的特定敘述的工具。不論是吉薩金字塔、北京故宮,還是雅典帕台農神廟、巴黎凱旋門等紀念性建築,都在透過控制高度、距離、品質、體積和邊界來具像化有關權力的抽象概念。

聖彼得大教堂的廣場:「主教堂的聖母臂彎」。© Wikipedia

聖彼得大教堂的廣場:「主教堂的聖母臂彎」。© Wikipedia

以梵蒂岡的聖彼得大教堂為例。它建於十六七世紀,打破了天主教堂的傳統建築標準,以聖彼得廣場的形式向公眾釋放了大量空間,該廣場可同時容納數十萬信徒。聖彼得廣場不是正方形,而是被設計成了橢圓形,周圍環繞著四排的露天柱廊。 用建築師吉安·洛倫索·貝尼尼(Gian Lorenzo Bernini)的話說就是,廣場以「主教堂的聖母臂彎」(braccia materne della Chiesa)擁抱遊客。

它必須這樣設計。畢竟,聖彼得大教堂是在新教改革期間建造的,當時羅馬天主教會的權威受到了北歐新教改革者的質疑。作為回應,羅馬天主教會開始了自己的宗教改革,其中包括消除任人唯親的裙帶關系和腐敗行為,並透過梵蒂岡的建築將註意力重新轉向公眾。 聖彼得廣場的設計,使得天主教教會能夠向外界傳遞一種新時代社會透明和開放的訊號。

但一個人不一定要成為一名建築師才能改變集體社會思想。即使是建築或空間隱喻也能產生效果。倡導社會進步的人,無論是反抗不公、壓迫還是權利侵蝕,在捍衛那些「邊緣化」、「被壓迫」或「被征服」的人時,常常將他們的社會經歷建立在空間隱喻的基礎之上。因此,社會正義運動常常以占領空間和在空間行使權利為隱喻。

維吉尼亞·伍爾夫(1882-1941)。© Wikimedia Commons

維吉尼亞·伍爾夫(1882-1941)。© Wikimedia Commons

1929年,即英國女性贏得選舉權一年後,作家維吉尼亞·伍爾夫(Virginia Woolf)使用建築隱喻(【一間自己的房間】[ A Room of One’s Own ]) 作為她女性主義散文的標題。文章中所討論的「房間」可以從字面和隱喻兩個方面來解釋。字面上看, 伍爾夫寫道,「一個女人如果想寫小說,就必須有錢和一間屬於自己的房間。」 對於20世紀初的許多女性來說,用於寫作或學習的私人空間無疑是奢侈的。 但該標題的要義最好作為一個隱喻來理解,它表達了女性不受幹擾和自主追求智識的權利——這是伍爾夫在整篇文章中探討的核心觀念。

如今,女性主義者使用「玻璃天花板」 這一建築隱喻來表達女性在職場所經歷的男性通常看不到的障礙。 同樣,LGBTQ+群體的成員也被鼓勵「出櫃」以提高社會知名度。在2020年喬治·佛洛伊德(George Floyd)抗議活動中,公眾喊出「誰的街道?」「我們的街道!」用來傳達少數族裔在公共場所缺乏安全感的權利。如同伍爾夫的標題,這些表達可以按字面解釋,但最好從隱喻的角度來理解它們的全部意涵。作為空間隱喻,它們有助於描述少數群體如何經歷並克服社會障礙。如果沒有這些隱喻,就很難表達LGBTQ+群體成員因隱藏自己的性別認同或性取向而經歷的社會孤立的感受。透過空間隱喻,非群體成員可以理解社會孤立和「封閉」生活的束縛感。

即使是看似導致政治極端主義的左右政治譜系,也可以使用新的空間隱喻來重構。「黨派」、「兩極分化」或「極端主義」等空間隱喻經常被用來描述持有最強烈政治觀點的個人。這些空間隱喻,透過參照沿水平線延伸的兩個相反方向的極點來生成意義。 但如果我們將政治觀點不是放在一條直線上,而是置於一個馬蹄鐵形狀上呢?

© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

「馬蹄鐵理論」(Horseshoe theory)由法國哲學家讓-皮埃爾·費耶(Jean-Pierre Faye))於2002年首次提出,自【莫洛托夫-裏賓特洛甫條約】(希特勒納粹政府與史達林政府於1939年簽署的互不侵犯條約) 以來,政治理論家一直對其存在爭議。

從那時起,該理論就被用來解釋以下事實:在2016年民主黨初選中投票給伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)的人中,有12%在總統選舉中投票給了唐納·川普,這可謂讓「左翼」候選人希拉蕊·柯林頓(Hillary Clinton)付出了代價。

另一個例子是,極左翼和極右翼的政治家和專家都主張對烏克蘭戰爭采取反幹預立場。但這並不是說極左和極右政治立場之間不存在巨大的意識形態差異。 就像左右譜系的簡單二元論一樣,政治理論家認為「馬蹄鐵理論」也過度簡化了意識形態景觀。 不過,顯而易見的是,新的空間隱喻為政治思想的線性表達提供了替代形式。

---

重新思考社會思維形態的可能性似乎是廣泛的。但空間隱喻並非總能帶來解放。就像對僵化的左右譜系概念一樣,有時它們對社會思想施加了限制。 我們社會和政治制度中授予權威人物的頭銜,如「校長」(Headmaster)、「殿下」(Your Highness)或「最高法院」(Supreme Court),通常涉及高度和體量的空間條件。 甚至「總統」這個頭銜也可以被解構為一種空間隱喻:來自拉丁文 praesident(「坐在前面」) 。

高度:【尼克拉斯二世和皇後亞歷山卓·費奧多羅芙娜的加冕典禮】(1898年),勞裏茨·圖克森(Laurits Tuxen)作。© Wikimedia Commons

高度:【尼克拉斯二世和皇後亞歷山卓·費奧多羅芙娜的加冕典禮】(1898年),勞裏茨·圖克森(Laurits Tuxen)作。© Wikimedia Commons

因此, 重要的是要傾聽可能限制我們人際關系和政治話語的空間和建築隱喻。這些隱喻可以表明社會群體之間日益增長的心理分歧。 想想川普2016年的總統競選以及他在關於美國南部邊境修建隔離墻的言論。

2007年3月的美墨邊界。中央是建在邊界上的一道圍欄。圍欄右側是墨西哥蒂華納,人口稠密、建築眾多;左側是美國加利福尼亞州聖地亞哥,綠色的是蒂華納河的河道。沿著河岸直到遠處山上左側的美國聖地亞哥境內可見多段白色的第二道圍欄。© Wikimedia Commons

2007年3月的美墨邊界。中央是建在邊界上的一道圍欄。圍欄右側是墨西哥蒂華納,人口稠密、建築眾多;左側是美國加利福尼亞州聖地亞哥,綠色的是蒂華納河的河道。沿著河岸直到遠處山上左側的美國聖地亞哥境內可見多段白色的第二道圍欄。© Wikimedia Commons

盡管在川普擔任總統期間修建了一些新的邊境墻, 但這位前總統關於修建一堵堅不可摧的墻的提議最好被理解為一個隱喻:這標誌著外交和移民政策方面的孤立主義立場發生了深刻的變化。

同樣,對於許多人來說, 中國的長城標誌著中原漢族和北方遊牧民族之間的明顯區隔。這個想法一直存在,即使這堵字面意義上的墻事實上一直是由許多較短的城墻組成的——一個多孔的物理現實,掩蓋了這個巨大隱喻的意義。

1961年8月13日星期日晚上,東德警察部隊占領了東西柏林之間所有重要的過境點。在接下來的幾周內,168公裏長的柏林墻在西柏林周圍建成。近1400公裏長的德國境內邊境也被封鎖。圖為勃蘭登堡門附近的柏林墻,約1961年11月。© Wikim

edia Commons

1961年8月13日星期日晚上,東德警察部隊占領了東西柏林之間所有重要的過境點。在接下來的幾周內,168公裏長的柏林墻在西柏林周圍建成。近1400公裏長的德國境內邊境也被封鎖。圖為勃蘭登堡門附近的柏林墻,約1961年11月。© Wikim

edia Commons

在德國,與統一前相比,公眾仍然高估了城市與曾是鐵幕另一側城市之間的距離[9]。此外,與持積極觀點的公眾相比,對統一持消極態度的公眾的高估程度更大。 隱喻的障礙,在其物理參照物被拆除後仍然存續了很長一段時間。

幾千年來,建築師設計的建築物的空間形式遠遠超出了居住者的功能需求。相反,他們經常尋求創造可以被理解為社會權力隱喻的結構。 同樣,作家、活動家和政治家也依賴空間和建築隱喻來傳達他們的社會經驗與訴求。最近的認知神經科學研究表明,這兩種效應都有神經生物學基礎。

這種機制提供了對社會經驗的現象學、主觀性的洞察,但它也應該引導我們仔細思考,我們在空間中的運動和位置對我們的社會機構和地位的影響。同樣,它可以讓人們理解,為城市人建造的建築如何隱含地反映出賦予他們的空間距離。

洞察並不是全部。社會空間思維也存在根本性的可能性。透過這種機制,我們可以成為集體經驗的建築師,為社會生活構建新的隱喻,並在我們的腦海中塑造他人的幾何。

參考文獻:

[1]psyche.co/ideas/boost-your-self-understanding-with-a-navigational-approach

[2]press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/M/bo3637992.html

[3]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21038261/

[4]psycnet.apa.org/record/2011-14603-004

[5]www.tandfonline.com/doi/full/10.1111/j.0033-0124.2004.05602009.x

[6]psycnet.apa.org/buy/2005-08167-001

[7]psycnet.apa.org/buy/2007-16657-006

[8]www.jneurosci.org/content/34/5/1979

[9]link.springer.com/article/10.3758/BF03196767

文/Cameron Allan McKean

譯/腐竹與瘦竹

校對/兔子的淩波微步

原文/aeon.co/essays/why-do-other-people-form-imaginary-shapes-in-our-minds

本文基於創作共享協定(BY-NC),由腐竹與瘦 竹 在利維坦釋出

文章僅為作者觀點,未必代表利維坦立場

加星標,不迷路

投稿信箱: [email protected]