【編者按】張蔔天,1979年生,河南汝南人。中國科技大學物理學學士,北京大學科技哲學博士,西湖大學終身教授,曾任清華大學科學史系長聘教授。譯有近七十部著作,譯文優美流暢,廣受讀者好評。2023年秋,張蔔天離開清華,正式入職西湖大學。

張蔔天。圖片來源:西湖大學

有人以為,蔔天不在世界。

也許是譯著太多,他有時被誤會成「已故的著名科學文獻轉譯家」。20多年來筆耕不輟,44歲的他轉譯了近70種著作,涵蓋了科學史、哲學、宗教、藝術、神秘學等領域,可謂「補天」之力。

張蔔天公開演講極少。在一個題為「我帶佛陀上火星」的論壇上,他批判時下「創新」成了一個被濫用的詞:「挖空心思來創新,恰恰意味著沒有自我和獨特性。」

棄理從文,他逃離過諾獎得主拜因貝魯克門下。質疑辨惑,他縱目反觀人類的理性之路。峰回路轉,他試圖彌合科學與心靈。

2023年秋,已是長聘教授的張蔔天離開清華,正式入職西湖大學。

首次拜訪在張蔔天的寓所,他帶領我們穿過客廳,徑直來到臥室——很少有采訪物件直接開放自己的臥室。進入房間後是兩排書架,繞過去,看到幾把藤椅、書桌和床。書桌靠著窗,遠遠看見一點山巒。房間很幹凈,墻上掛著玄奘的行腳僧像,以及宋代郭熙的【早春圖】復制品。墻角立著一個巨大的「想」字,是泰山摩崖石刻的拓片。

接下來數次采訪,都在這個房間。

常講到一處,他就去書架上拿書,朗讀其間段落。有那麽半天,我們只聽了古典音樂,沒有談論什麽問題。大多數時候,陽光照入房間,虛構著時間的流逝。有一次窗外大霧,房間成了一艘船,在一片混沌中乘風破浪。

零

初二那年,張曉天家裏來了一位算命先生。

先生喝下濃茶,在房間裏吞雲吐霧、念念有詞。那算命的說,張曉天,你名字裏的第二個字應該換成兩劃的。那是什麽呢?張二天、張七天、張九天?還是張人天、張力天、張乃天?大家叫他小天,姐姐說把小字的左邊一點去掉,就是「蔔」字吧。

從科學走向神秘,從理性走向超越,竟然暗合了張蔔天的生命軌跡。小學生張曉天聲音甜美,是學校合唱團的領唱,「讓唱啥就唱啥」。男孩子青春期,家裏讓他少說話,他話少不了。聲音變得不那麽好,張蔔天也不再唱歌。他是標準的理科生,喜歡數學物理,解題能力超強,至今保存著數本高中學習筆記,清秀工整。

臨近16歲,張蔔天考上了中國科學技術大學。報考前,父親叮囑不要選純理論專業,所以他選了熱科學與能源工程系。

在1995年的合肥,路過三孝口光明影都時,他邂逅了貝多芬誕辰225周年音樂欣賞會,其中包括【命運交響曲】,坐下聽了半個多小時,才發現之前聽到的只是片段:

「我還以為,命運就那麽一點點。」

就是單純地聽古典音樂,一盒盒磁帶,一張張CD,其中不少是自己燒錄的。孤獨賞樂,讓他習慣於獨自探索,而不是依賴別人。往後,這些磁帶CD,會出現在不同生命階段的房間裏。大一時讀了愛因史坦傳記,張蔔天覺得,研究光比研究鍋爐有意思多了。他想轉到理論物理專業,申請書洋洋灑灑寫了七八頁,他還只記得其中一句:

「每當我聽到貝多芬第七交響曲時,我就知道我一定能轉成。」

他從一個熱專業,轉入了一個冷專業。命運不只有那麽一點點,後勁還很大。2000年本科畢業,張蔔天被美國德克薩斯大學奧斯丁分校物理系錄取,師從諾貝爾獎得主拜因貝魯克,獎學金每月1500美元,差不多13000人民幣,當時國內豬肉不過5元一斤。

拜因貝魯克有多牛?自然界中存在四種基本力:重力、電磁力、強力和弱力。愛因史坦創立相對論後,一直在尋求宇宙的統一場論,對這些力進行統一解釋。拜因貝魯克的工作,統一了弱力和電磁力。

在統一四種基本力的征途上,這是巨大的一步。21歲的留學生張蔔天,已然踏上了這條偉大道路。

英文課上,女老師萊斯莉(Leslie Jarmon)讓大家用三分鐘講一個概念,張蔔天站起來,講了「無」這個概念。還有一次,萊斯莉讓大家模仿一位名人。張蔔天站起來,說了句:

「我不想扮演任何人。」

也許是他的特別之處給老師的印象,師生二人在課後也交流頗多。

五年前,命運之神在敲門,出於對世界那種深深的好奇,張蔔天選擇開啟這扇門。但在異國他鄉,環境改變成了誘因,他發現物理並不能解答他的根本困惑。

要命的是,這種困惑還在發酵。

奧斯丁夏天潮濕炎熱,那天晚上教堂外大雨滂沱。張蔔天坐在教堂裏,古小提琴正在演奏巴哈的全套無伴奏奏鳴曲。陌生感突如其來,耳邊旋律逐漸被暴雨所吞沒,只剩下雨點聲緩慢敲擊著內心,咚,咚,咚。

有時,他伸出雙手凝視,疑惑手掌末端為何會分叉出手指。他看到超市售貨員每日重復著結賬動作,想到20年後她們可能依然如此。在圖書館,他看著復雜的高等代數符號,冰冷異常。這一切都讓他莫名恐懼。他對自己說:

「宇宙的四種力統一了,又如何呢?」

他去找了心理醫生,萊斯莉幫他介紹的,特意選了一位華人醫生。張蔔天用母語傾訴了近兩個小時。等他說完,醫生告訴他,你沒問題,回去吧。

可是,那種難以名狀的情緒愈演愈烈。到了冬天,張蔔天悄悄買了一張機票,沒告訴家人,從奧斯丁起飛回國,結束了三個月的留學生活。

飛機轟鳴,世界在極速後退。

回想在本科的時候,張蔔天遇到副校長,聊起音樂。他說小提琴的音是連續的,像相對論;鋼琴的音是離散的,像量子力學。張蔔天更喜歡鋼琴,主張鋼琴是更本質的樂器。副校長笑著拍了拍他的肩膀,啥也沒說。

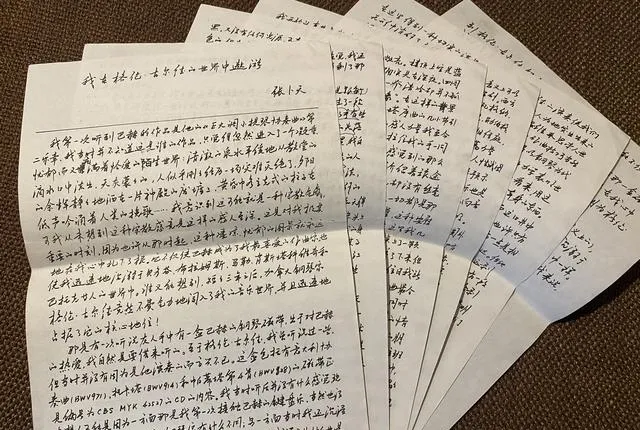

他想著科學背後的大問題。在中科大讀本科的時候,他獨特的敏感已然顯露。1999年,他在【音樂愛好者】上發了一篇文章,發表時題為【古爾德是我真正的朋友】,談對他影響最大的鋼琴家葛倫·古爾德,20歲的他寫道:

「科學就起源於人類對自身的不理解。」

張蔔天寫古爾德的手稿,1998年。圖片來源:西湖大學

發生在奧斯丁的這場精神危機,不是憑空來的。從美國跑回來後,張蔔天在中科大宿舍躲了一段時間,才跟家裏坦白。躲藏的時間,他開始閱讀海德格爾的作品。【形而上學導論】的第一句就讓他如觸電一般,頭皮發麻:

「世界為什麽是有而不是無?這是哲學最基本的問題。」

20世紀同樣重要的哲學家維特根史坦也表達過類似的意思:「真正的神秘,不是世界如何存在,而是世界竟然存在。」

就像柴科夫斯基第四交響曲第三樂章,張蔔天邊說邊開啟了這首曲子,快節奏的提琴撥奏,就好像一個被困在房間裏的人,瘋狂找著出口,尋遍每一個角落,鬼鬼祟祟,忐忑不安。

中間有一段旋律突變,嘎吱一聲門開了,像是家裏來了客人,那人馬上昂首闊步,正襟危坐,掩藏自己內心的恐懼。張蔔天說:

「柴科夫斯基最打動人的,不在於深刻,而在於真誠。」

回國後的次年春天,張蔔天決定去北大旁聽,準備考哲學方向的研究生。「只有哲學還能收留我這樣的人,」他心裏嘀咕著。至於為什麽選擇「科技哲學」專業,他說自己的困惑主要是由科學引發的,聽說哲學有一個分支叫「科技哲學」,那就報它咯。

他在北大周邊合租了一個房間,睡的是上下鋪鐵床,自己睡下鋪,床的一側整齊擺放著磁帶CD還有書。

回國時,張蔔天隨身帶了拜因貝魯克所著的【終極理論之夢】英文版,準備轉譯。這是一次無師自通的嘗試,他當時還不知道,轉譯前要先找好出版社,談好版權。結果,還沒等他譯完,國內的譯本已經出了。

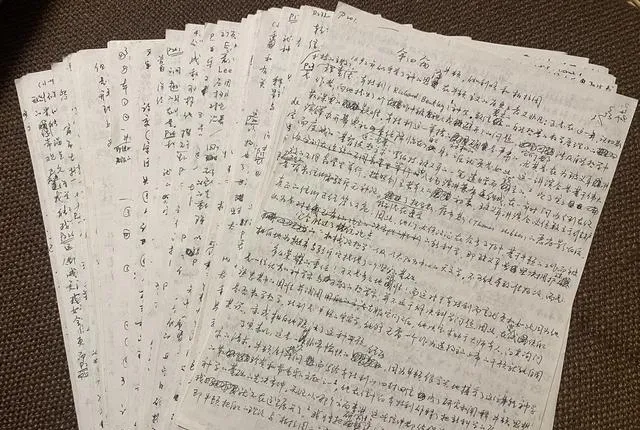

當時在北大任教科技哲學的吳國盛,看過他的試譯章節後,將柯瓦雷【牛頓研究】的英文原稿交給他轉譯。此時暑假將近,這位旁聽生就把原稿帶回了老家。

每天早上,自由車帶著他,他帶著準備好的飯菜、字典、水筆、草稿紙還有【牛頓研究】的影印件,來到姐姐剛買的毛坯房,開始一天的轉譯。

空蕩蕩未經修飾的房間,是他轉譯的起點。

這本書似乎一直在冥冥中等待他,直擊他的內心困惑。柯瓦雷說,現代科學打破了天與地的界限,把宇宙統一了起來,但科學世界變得與生活世界疏離了,兩者為一條深淵所隔斷。新科學解決了宇宙之謎,卻留下了另一個謎:現代心靈本身之謎。張蔔天如此轉譯裏面的字句:

「所有基於價值、完滿、和諧、意義和目的的想法都要從科學思想中消失,或者說被強行驅逐出去。」

「在科學世界裏,每一個事物都有自己的位置,唯獨人失去了位置。」

【牛頓研究】轉譯手稿,2001年。圖片來源:西湖大學

張蔔天認為,心靈的無處安頓和無家可歸,是現代人面臨的最嚴峻的問題。拜因貝魯克也說:「宇宙越顯得可以理解,就越顯得沒有意義。」

當時在毛坯房裏的張蔔天,暫時找到了位置,和自己的困惑相處。2002年9月,經過一年半的旁聽,他考上了北京大學科技哲學專業的研究生,導師正是吳國盛。

更廣闊的圖景正在展開,科學到底為何源起,又將何為,這是一門研究科學的源與流的學科。比如,我們常把自然的運作理解成機械,其思想源頭在中世紀。12世紀開始用「機器」來指代自然,機械設計以14世紀的機械鐘達到頂峰,也開啟了一個巨大的隱喻。

想想現在生物學的一些概念:分子馬達、訊號傳導、蛋白質結構,就能理解這種機械自然觀是多麽深入我們的思維,這是一種世界圖景的機械化。

鋼鐵鑄就機械,它象征著精確,咬合的齒輪就像明晰的邏輯關聯。鋼琴源自鋼鐵,可是,跳躍的音符卻象征著精神的靈動。

讀博期間,張蔔天前往德國基爾交流學習,然而異國他鄉的「魔咒」再次顯現。陰冷的小雨讓張蔔天極不適應,空氣像鐵穹一樣肅穆,讓人喘不上氣。

在誕生過巴哈的土地上,德國人像中國人聽戲一樣聽古典音樂。他視若天籟的莊嚴,不過也只在塵世之中。

一個月後,他又逃跑了。

北大旁聽時的張蔔天,2002年。圖片來源:西湖大學

他回到北大繼續讀完了博士,畢業後陸續在中科院和清華大學從事研究工作,在北京一待就是20多年。

他的導師吳國盛曾說:不要指望學術研究能夠回答人生意義的問題。張蔔天很同意這個論斷,但認為學術研究能夠磨礪人的思想,使其更有品質和光彩,讓人懂得如何進行真正的思考,而不是胡思亂想,然後每人選擇什麽道路是個人的事。因此,學術研究當然是有很大意義的。

愛因史坦是對張蔔天影響最大的人之一。在艾薩克森所著【愛因史坦傳】的譯後記中,張蔔天寫道:

「愛因史坦當數20世紀思想最透徹的科學家,對什麽是基本問題有著異常敏銳的直覺。他能很自然地把握事物的根本,而把其他細枝末節統統拋掉。」

「這種古典情懷加上幽默自嘲的氣質使愛因史坦能夠超然物外,對世間紛擾有很強的遮蔽能力。科學與藝術的寧靜世界是他心靈的避風港,真可謂‘大隱隱於心’,冷漠與熱情在他那裏奇特地交織在一起。」

他在北京一直住著極小的房間。書都放不下,單位藏一部份,房間塞一部份。不過,當古典音樂充滿每一個角落,房間就被撐大許多。張蔔天借此完成了巨大的轉譯量。

他之所以花費大量精力從事轉譯,主要是為了分享自己認為可貴的思想。許多時候,他會在房間譯上一整天。他外出時也會隨身帶著原稿,抽空譯上幾段。他曾用轉譯作為自己生命的刻度:

「譯完一本書,我離死亡也近了一步。」

但他並不想一輩子只做轉譯或純學術研究,能進能出更令他神往。他曾說,雖然自己90%的時間都獻給了轉譯,但剩下的10%的時間對自己才是更重要的。

疫情期間,張蔔天突然想起了萊斯莉老師。他搜尋萊斯莉的資訊,彈出的視窗是一張笑容燦爛的黑白照片,下面寫著「1952-2009」。

萊斯莉是癌癥走的。訃告寫道,她在地中海沿岸的雅典當過老師,在南美洲熱帶雨林裏為部隊當過老師,在印地安納州大學當過老師,在德克薩斯大學當過老師,為民權運動者寫過追蹤報道。

她熱愛音樂,喜歡鋼琴。

這則死亡的訊息,走了十年,像是一個從鋼鐵中逃逸的低音。

壹

張蔔天的房間裏,至今保存著一幅講座海報。

那是2018年12月他回北大給學弟學妹做的講座。海報用細窄的鋁合金框裝裱好,標題是「【聖經】之書與自然之書——釋經學與近代科學的興起」。對【聖經】的詮釋方式變化和對人的原罪的重新理解,為科學革命做了重要準備。

16世紀初,新教改革打破了中世紀釋經學的傳統,強調字面意義的優先性,這無異於給思想重裝了系統。在傳統釋經學中,透過事物的寓意,就可以領悟到神的內容。但新教改革後,失去寓意的物是一堆零散的物,急需重新組織秩序。

接下來無非兩條路可走,一是自然物之間的數學秩序,一是自然物之間的分類學秩序。前者發展成為數理科學,後者則發展成為生物科學。如此,一個客觀獨立的自然界第一次展現在人類面前。

這場起源於16、17世紀的科學革命,著實是一場世界觀的革命。古代和中世紀的人,對自然只是靜觀,世界是一個封閉和諧的整體,本身充滿了精神要素,人不過是在自然母親的懷抱之中。

經過這場深刻的革命,宇宙最終不再是推動星辰運動的若幹個巨大天球。它們像泡泡一樣破裂了,宇宙空間被認為是均一而無限的,這個世界的最終組分和基本定律應該是普遍而一致的。

這是一個祛魅的過程,當自然失去了魔力,人類開始渴望主宰和支配自然。這些洞察,來自柯瓦雷的【從封閉世界到無限宇宙】等著作。張蔔天在譯後記裏寫道,這一變革的過程不僅千頭萬緒,而且動人心魄,這是一次理智上的探險。

這場革命,是探險,也是危機。

理性之刃對世界條分縷析,也造成了割裂。在同於1999年寫的一篇未發表的樂評文章中,張蔔天寫道:芝諾悖論、康德的二律背反、羅素悖論、哥德爾的不完全性定理以及物質的波粒二象性,都在提示著問題的復雜性。這些悖論,是大有深意的矛盾,暗示著理性思維的邊界,也是人的實際困境。

科學與人文的張力還可以從一些微妙之處顯示出來。維特根史坦有句話給張蔔天留下了深刻的印象:「如果我們把一個星形圖案——比如一顆六角星——看成相對於某條線對稱,該圖形的美就會受到損害。」

詩人艾倫·金斯堡曾說,「最傑出的頭腦毀於瘋狂」。張蔔天聊起了抱著老馬痛哭流涕的尼采,尼采瘋了。他聊起不完全性定理,哥德爾晚年陷入受迫害妄想癥,總是擔心別人往食物裏下毒,最後餓死了,瘦得像一個蜷縮的嬰兒。

在張蔔天看來,尼采、哥德爾、維特根史坦、古爾德、梵高,這些毀於瘋狂的宇宙探險者,無異於西方意義上的大禪師。他們憑借極其發達的頭腦,觸及了人類精神的邊界,卻因身體的羸弱而無法支撐,被界限以外的幽冥黑暗所吞噬,這是一種至為悲壯的自我犧牲。張蔔天說:

「柴科夫斯基所揭示的,不是他個人的小苦,而是眾生的大苦。」

海報。圖片來源:西湖大學

張蔔天又拿出房間裏的這幅海報,背景取自博斯(Hieronymus Bosch)創作於1495年至1505年的【人間樂園】,此時正值科學革命的前夜。這幅三聯畫,從左到右,依次是伊甸園、人間、地獄。

在人間,已經有了來自新大陸的水果,草莓和鳳梨。人類縱情享樂,光怪陸離。原本,亞當在墮落之前擁有完滿的知識,可以看見最遙遠的星系,最微小的事物。從【聖經】意義上講,科學革命期間產生的望遠鏡和顯微鏡,是對人類墮落後失去能力的某種補償。

地獄裏,一個人正在受罰,被壓在巨大的魯特琴和豎琴之下,屁股上鐫刻著一段短短三行的樂譜。500多年後,這段旋律被音樂家編排演奏出來。

張蔔天在房間裏開啟這段旋律,是用魯特琴、豎琴、絞弦琴演奏的。他第一次聽的時候,捲動播放了一晚上,邊聽邊流淚。這首來自地獄的屁股之歌,竟然顯得迷離而哀傷,溫柔而夢幻。

此時,我轉頭看了一眼窗外,大霧正濃。

貳

2015年夏天到來之前,張蔔天的鍵盤被敲壞了,那個在國外呆不住的魔咒,也終於被打破了。

彼時,他在英國劍橋李約瑟研究所做存取學者,待了半年,轉譯了三本半書。鍵盤壞了,幹脆不翻了,跑到英國各地逛了一大圈,正好回國時間也到了。

其中一本【金花的秘密——中國的生命之書】,最為特殊。它本從中國來,近一個世紀後,張蔔天要把它重新帶回中國。

鏡頭切換到1924年,青島碼頭。德國傳教士衛禮賢結束了在中國25年的生活,即將乘船離開。康有為也在送行的隊伍中,臨別送了不少典籍。衛禮賢不算一個成功的傳教士,但卻是瘋狂的轉譯家:

【論語】、【道德經】、【列子】、【莊子】、【孟子】、【易經】、【禮記】……他還節譯了【大學】、【詩經】、【三國演義】、【聊齋】、【呂氏春秋】……

大海之上,船艙之內,衛禮賢的行李中,有一本【太乙金華宗旨】。衛禮賢回到歐洲後,將【太乙金華宗旨】譯成德文。出版之前,衛禮賢把書稿寄給了他的好友——精神分析學派的宗師榮格。

當時的榮格,正在苦苦思索自己對於集體無意識的研究,其困境已經持續了15年。但是透過【太乙金華宗旨】,榮格看到了靈知(Gnosis)和當代人集體無意識過程之間的聯系。那種超越了文化和意識差異的共同基底,榮格稱之為「集體無意識」。

「金華」,也寫做「金花」,意思就是光,而光是慧的象征。拿到手稿後,榮格完成了前面的評述部份,兩人一起合著了【金花的秘密——中國的生命之書】。

張蔔天第一次將它從德文譯出,並且在譯後記裏說,【金花的秘密】無疑是溝通東西方精神世界的一座橋梁。其實,衛禮賢是修橋之人,榮格是鋪路之人,張蔔天也沒有補過什麽天。這座橋五彩斑斕,折射出全部的可見光譜,紅橙黃綠青藍紫。

而他,不過也只是一個修橋鋪路之人。

【金花的秘密】封面。圖片來源:西湖大學

張蔔天說,西方的文化,是把人放大到無窮大,試圖涵蓋一切;東方的文化,是把人縮小到無窮小,試圖融入所有。

可無窮小和無窮大,原本就是相生相連的。

轉譯【科學革命的結構】時,42歲的張蔔天突然意識到,自己的人生在螺旋。

他說,這本書其實也是在講人生革命的結構,難怪它對人文社科領域影響巨大,而對自然科學幾乎沒有什麽影響。常規科學在一定的範式下發展,這就像解題,到一定階段,你會發現預設有問題,導致危機,從而迫使你醞釀新的範式。人生何嘗不是如此。

他發現自己的人生似乎以21年為一個階段。

在第一個21年,他學習物理,留學美國,但發現科學解決不了自己的困惑,留下了一個終極問題:世界為什麽存在。

在第二個21年,他棄理從文,探求科學之源與流,思考科學背後的東西,終於意識到這個終極問題無法透過學術或理論的方式來回答,而只能以證悟的方式去消解。科學探索和心靈探索,正如蘊藏在西湖大學校徽裏的寓意——融會溝通東西方的橋梁形象。

這是科學的溝通,也是人文的溝通,更是科學與人文的溝通。「科學」這條契入世界的獨特道路質實而恢弘,是西方文化的關鍵組成部份。正如張蔔天在商務印書館【科學史譯叢】總序中所說:

「現代科學的興起堪稱世界現代史上最重大的事件,對人類現代文明的塑造起著極為關鍵的作用,許多新觀念的產生都與科學變革有著直接關系。不深入了解科學的發展,就很難看清楚人類思想發展的契機和原動力。」

「對中國而言,現代科學的傳入乃是數千年未有之大變局的中樞,它打破了中國傳統學術的基本框架,徹底改變了中國思想文化的面貌,極大地沖擊了中國的政治、經濟、文化和社會生活,導致了中華文明全方位的重構。」

張蔔天並不認為自己是轉譯家,也不願認同於任何身份標簽。他聲稱自己不是為某幾個學術領域活著的,不願把時間花在整理人類舊有的知識上。愛因史坦曾說:「一個人若是把他在學校的一切所學都忘掉,剩下的便是教育。」用張蔔天的話說:「一切能計算出來的東西都不重要。」

如果實在要說,他會把自己稱為一個「真誠而勇敢的心靈探索者」,像榮格和衛禮賢一樣懷著巨大的開放和包容,致力於架設東西方文化的橋梁,不僅要從中國看世界,更要從世界看中國。

三

2023年早春,大理蒼山腳下。

張蔔天去了深藏於青松之中的寂照庵。下方不遠處,還有一座感通寺。張蔔天腦海裏突然現出一句話:

「寂而常照,感而遂通。」

前面半句,出自宋代僧人釋惟一,後面半句,出自【周易】。這兩句話放在一起,天衣無縫,像是張蔔天多年來一直在苦苦尋覓的。在蒼山腳下,不知是誰留下這麽一個藏頭詩一般的謎。他說,這也是時間與空間的關系,緣起與性空的關系。

有人批評,張蔔天關註的東西宏大而不切實際,他冷冷一笑:「突生重病和臨終時的人,最清楚什麽東西是真正的現實。在這個意義上,我很現實。」

從清華到西湖,他說是因為自己恐懼一眼看到底的生活,希望打破舒適區的牢籠,不活在安穩的既定生命軌域裏,迎接更多的不確定性。他說,睜眼看世界,開拓精神視野,「從封閉世界走向無限宇宙」,永遠是一個人的當務之急,而這需要巨大的真誠、勇氣和好奇。

有人說他「簡直不像這個世界上的人」,總有一種冷浪漫在他身上。他說,「世俗」就是認為一切問題都可以用外在的手段來解決,只有在這個意義上,他才是不世俗的。

他喜歡聽相聲,說相聲有一種「破壞力」,使精神在兩極之間擺蕩起來,把假象和偽裝撕破給人看,這就是幽默的本質。幽默是人特有的能力,連神明也不會。不過,相聲的嘲諷容易對人刻薄,他對此很是警惕。他戲稱自己是「反演主義」者,這本是一個物理概念,他拿來意指「反對一切表演」。

他幾乎不刷短視訊,而只看長的非虛構類節目,用兩倍速播放,關註著當下發生的一切。他絕非自我封閉地整日沈浸在內心當中,而是遠比大多數人更關心社會現實。世間疾苦讓他感同身受,難以釋懷。「我更願與人共苦,而不願同甘,」張蔔天說,「不真正關心他人,就不會真正關心自己。」

他開啟愛因史坦的【我的世界觀】,朗讀出他轉譯的一段極有共鳴的文字:「對於社會正義和社會責任,我有著強烈的感受,而對於直接接觸他人和社會,我又表現出明顯的淡漠,這兩者之間總是形成古怪的對照……」

這一刻,作者和譯者變得難以區分。他瞭望著人世間,又不近煙火。

張蔔天很欣賞愛因史坦的一句話:「一個人的真正價值主要取決於他在什麽程度和什麽意義上從自我解放出來。」他也認為,人生的方向就在於打破自己給自己設定的精神壁壘,覺察並克服生命的慣性。人出於自我保護和克服恐懼的需求,在心靈之外不斷建起無形的墻壁,但每一堵墻壁又會對人的自由構成新的限制。英文「enlightenment」轉譯為「覺悟」、「啟蒙」,它的本義,也就是破除心靈的藩籬,讓光照進來。人生就是一個不斷地建墻拆墻的過程。

這就像張蔔天所喜歡的古爾德的音樂,聽起來似乎支離破碎、離經叛道,其實是打破了被普遍認為理所當然的既定結構和傳統,不執著於任何舊有的舒適區,那是一種全然自由的音樂,讓人心醉神迷。他指著房間的墻壁說:

「把自己逼到墻角,小死大活,不破不立。」

博士畢業時和導師吳國盛(左),2008年。圖片來源:西湖大學

在正式開始新工作前,張蔔天給自己安排了一次長途旅行。他喜歡走路,有一整天的時間,他走出房間,漫步在秋日的山野之中,不覺天色已晚。太陽西沈,一如此時在聽的布魯克納第九交響曲帶給他的感受,快速墜落的世界也在強烈地上升。他感到身體在消失,竟和宇宙萬物相融。

他聽到了腳步聲,那是亞里斯多德如大象一般獨行於茫茫大地的回響,是玄奘西行的腳步,是康德在柯尼斯堡的踱步。伴隨著腳步聲,世界正在無限放大,他的微軀不過是一粒星塵,隨著星流,可他又分明感到時空在消融,瑩然萬星都在心靈的鏡子裏燦著。一片竹林內,天已全黑,伸手不見五指。他拿出手機給恩師吳國盛編輯了一條微信,這天是吳國盛60歲生日,祝福之余,他寫道:

「這是一次前所未有的刻骨銘心的強烈體驗,伴著星星、月亮以及風在竹林中的呼嘯,在黑暗中勇敢地獨自摸索,是我憧憬的人生道路。我會真誠面對自己的困惑,勇敢地踏上一條人跡罕至的精神探索之路,盡己所能為人類、也為自己答疑解惑,求醫問藥。」

他全然走入竹林深處。

(作者沈是,就職於西湖大學公共事務部。本文先發於西湖大學官方微信公眾號「西湖大學WestlakeUniversity」,澎湃科技獲西湖大學授權刊發。)