以下文章轉自錢幣學研究,特此致謝 。

世界上最早的紙幣產生於中國宋代,是中華文明史上一大創舉。然而宋代紙幣並沒有實物存世,讓後人一睹其真容,不能不說是一大遺憾。1938年,日人奧平昌洪所著【東亞錢誌】公布了一塊銅印版,是田中豐嶽堂收藏,奧氏名其宋代會子鈔版。現在可見的國內最早提到這塊印版的是著名收藏家王蔭嘉,1941年,他在【泉幣】第九期刊發【補錄春間蔣君來函並跋】中感嘆:「則有不如交子版的遠離國土耶? 所異國內同誌中之大力者,寥寥無幾。以致連城國寶,輦載他邦 」。這塊鈔版何時在國內現身?具體情況如何?它又是如何流到日本的?多年來世人對此一無所知。至於鈔版在日本的情況如何,也沒有見到相關的披露,筆者透過電子信件向日本著名的貨幣史專家黑田明伸教授請教,詢問日本國內有無關於【東亞錢誌】所錄宋代鈔版的有關資訊,黑田教授非常慎重,他與專門研究宋代貨幣史的宮澤知之教授進行了溝通。兩位研究中國貨幣史的專家均對於田中清嶽堂一無所知,也不能確認【東亞錢誌】關於宋代鈔版的描述是可靠的,說明日本學界也沒有見到過這塊鈔版。

Dear Prof Gao,

I asked about the description and the image of paper money in the 東亜銭誌 to Miyazawa Tomoyuki宮澤知之 who is the specialist of the monetary history under the Song.

He cannot identify whether the description in the 東亜銭誌 is true. We can know nothing about 田中清嶽 . Thus, it is safer for us to think that the description in the 東亜銭誌 depended on no identified information.

best wishes,

kuroda黑田明伸

長期以來,介紹宋代紙幣的出版物常常會用到這張鈔版拓片,因其圖版上有「千斯倉」字樣,故也稱為「千斯倉」鈔版。雖然研究者對鈔版拓片的討論從未中斷,但是對於鈔版的真偽及它是宋代的何種紙幣從未取得一致的認識。

一、千斯倉鈔版與拓片的流傳

國內出版物上的「千斯倉」版拓片最早見於上世紀50年代出版的彭信威【中國貨幣史】。紙幣收藏家吳籌中說,此鈔版解放前被錢商轉售國外,國內僅其本人收藏拓片一張,「拓本不會只拓一張,或許有的單位和個人,藏而不宣」。但吳籌中先生未說明他的拓片的來源,也沒有介紹過這些訊息的來源。多年來「千斯倉」鈔版的來龍去脈一直是「據說」,並無確切的來源。

「千斯倉」鈔版的真贗,或者它究屬宋代何種紙幣?這些問題尚可繼續討論,但搞清拓片的來歷和相關資訊仍然十分要。

近年來,「千斯倉」鈔版拓片終於有了新的發現。2018年11月北京海王村拍賣公司舉的「中國書店2018年秋季書刊資料文物拍賣會」在琉璃廠中國書店拍賣廳舉辦,「金佳石好—金石碑帖專場」拍出了一張有陳夢家、孫壯題跋的北宋交子銅版拓本(圖1)。此拍品於 2021年嘉德秋季再次拍出。無獨有偶,2021年4月16日【遼寧日報】也公布了遼寧博物館收藏的一張拓片,報道稱遼博的拓片系羅振玉舊藏。羅振玉將所獲得的清代李佐賢的藏品攜至旅順,東北解放後,這批文物歸遼寧博物館收藏。

圖一

這兩張拓片的出現大大豐富了「千斯倉」鈔版的有關資訊,特別是海王村拍品拓片,除鈔版正面外還有鈔版背面和四周拓片,特別重要的是拓片上面的題跋為我們了解鈔版和拓片的來龍去脈提供了可能。

海王村拓片上有多枚印章和題跋。「友聲手拓」印章說明拓片制作人為友聲。喬振興,字友聲,尊古齋主人黃浚(字伯川)的徒弟,長於青銅器鑒定,1935年以後受黃浚委托任通古齋經理,1949年返鄉閑居,1951年入故宮博物院從事青銅器鑒定工作。據故宮博物院網站「景仁榜」,喬友聲先生曾於1959年向故宮博物院捐獻商周陶器兩件,1960年與李慶裕一起繳交銅匜一件。

拓本上有二段孫壯手書題跋:

「尊古齋主人所藏,友聲仁兄屬。北平孫壯題。」後押孫壯印。

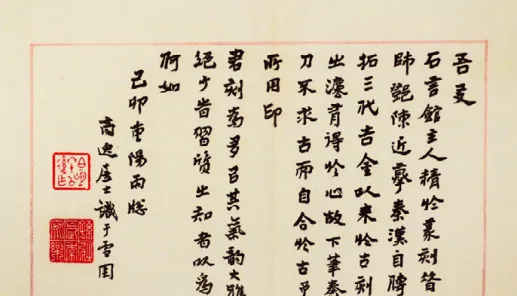

「傳世鈔版金元為多。此南宋交子銅版,至為可珍。中國紙幣之興,始於宋初,蜀民以鐵錢質重,私為楮券以便貿易,謂之交子。後官為置務,禁民私造。高宗紹興六年二月詔置行在交子務,命榷貨務樁垛見錢造關子。卅年戶部造會子見錢於城內外流轉,漸乃通行淮浙、湖北、京諸路。不特上供等錢許用,即民間典賣田宅、牛畜、車船亦許全用。以迄宋亡,未之或廢。其除四川外者則以川用鐵錢。大觀時改交子為錢引,鐵賤銅貴不相通也。戊辰四月,高逸記。」鈐印:孫壯印。從孫壯【石言館印草】題字(圖 2)可知,孫壯號高逸居士。

圖二

前者透露了鈔版收藏者及拓片制作者。另段是孫壯對此鈔版的考釋文字。從中我們可以了解到拓片制作時間為戊辰四月,即1928年4月。

陳夢家題跋 :「此宋鈔版,固與研究歷代鈔法大有價值,即其書法、刻畫亦可視作宋板書與宋畫也。民國三十七年三月,上虞陳夢家。」鈐印:陳夢家印。

陳夢家是當代著名考古學家、古文字學家。早年從事詩歌創作,1936年後從事古文字研究,曾在燕京大學、西南聯大任教,1944年後在美國講學並遊歷英法等國。1947年秋回國在清華大學任教。據【陳夢家年譜】引述【朱自清日記】,1947年12月18日,朱自清曾在黃伯川古玩店與為清華大學購買古銅器的陳夢家相遇。可知陳夢家也與黃伯川有交集。陳夢家的題跋寫於1948年,此時鈔版已經在日本,他應該並未見到鈔版實物。

與拓片相關的有尊古齋、喬友聲、孫壯、陳夢家,透過了解相關人員的情況,我們可以大致了解鈔版的面世及流傳經過。

鈔版的收藏者尊古齋是晚清民國時期北京琉璃廠著名的古玩商鋪,號稱「金石鑒定第一家」。尊古齋由落榜舉子黃興甫創辦,後由其侄黃伯川接替,以經營青銅、玉器為主。黃興甫,湖北江夏人,光緒二年(1876)上京趕考,落榜後留在北京,於光緒末年在琉璃廠創辦尊古齋。宣統二年(1910)黃興甫將尊古齋交給其侄子黃伯川經營。黃伯川曾就讀於京師同文館,習多門外語,畢業後曾在德國「奇羅佛」洋行當譯員。接手尊古齋後,以青銅器經營最為出眾,在當時琉璃廠擁有較大影響力。1928年,黃伯川因涉東陵盜案被捕入獄,1930年出獄。有人考證黃伯川出獄後仍繼續經營尊古齋至1935年。黃伯川經營尊古齋25年,在其叔父黃興甫的基礎上使尊古齋的經營達到了鼎盛,在當時也被人稱為「黃百萬」。一說黃伯川出獄後,將尊古齋關了。由西琉璃廠搬到東琉璃廠,在寶銘堂書鋪的舊址開了通古齋,由他的徒弟喬友聲經營,自己不再直接做買賣。

黃伯川受過新式教育,鑒賞和研究水平很高,可謂亦學亦商。他經營的尊古齋除財力雄厚外,還有兩個特點。

一是他經營的文物檔次很高。既有民國時候殷墟出土的甲骨器物等,也有從王宮貴族家流出的文物。他將經手之物拓印成冊,編有【鄴中片羽】【尊古齋金石集】【尊古齋瓦當文字】【尊古齋陶佛留真】【尊古齋造像集拓】【尊古齋古兵精拓】【尊古齋古鏡集錦】【尊古齋古玉圖譜】等。從這些拓集中可知尊古齋曾經手過許多著名文物,並可了解這些文物的去向。如美國弗利爾美術館所藏商代晚期人面盉,出土於殷墟,最早著錄於黃伯川的【鄴中片羽·三集】。【鄴中片羽】中所著錄的133件青銅器,據不完全統計,至少已有103件入藏中外19 家博物館。其中,中國65件,歐洲24件,美國14件。此外僅余29器,其間或有已入館藏而未統計到者,亦或有散佚者。目前尊古齋玉器不少出現在國內多地博物館之中,如故宮博物院藏宋代龍柄葵花式玉杯、中國國家博物館藏明代雙耳玉杯;也有不少輾轉流至海外,如芝加哥美術館藏東周嵌玉鎏金銀銅帶鉤、英國 V&A 藝術博物館藏西漢玉馬等。

二是尊古齋在琉璃廠享有盛譽,與其交往的很多是文人學士,其中不少是著名的學者和考古學家。他們之間既有交易往來,也有學術上的討論,近代著名學人羅振玉、王國維、容庚、馬衡、徐乃昌、於省吾、傅斯年、徐中舒等,這些人均與黃伯川有交易或學術往來。古錢幣也是尊古齋的經營品類之一,錢幣藏家鄭家相就曾在尊古齋購得多件古錢幣。除上述國內藏家學者外,還有不少來京尋寶的國外藏家和商人。黃伯川受業於新式教育,因其過人的專業學養與外語條件深受外國藏家的青睞。日本的山中定次郎與盧芹齋等古玩商也是尊古齋的重要顧客。

清華大學圖書館藏有黃伯川【尊古齋金石拓】,系陳夢家任職清華大學時入藏。因海王村的拍品系尊古齋藏品,筆者和同事楊君同誌一起查閱【尊古齋金石拓】,其中有兩張古鈔版拓片,一為宋代「行在會子庫」鈔版拓片,此件鈔版現存中國國家博物館,系解放後購入的陳仁濤藏品,另一件為元代紙幣鈔版拓片,並無宋代「千斯倉」版拓片。至於【尊古齋金石拓】為什麽沒有將「千斯倉」鈔版編入,不得而知。雖然一般認為黃伯川 1935年以後才將他的各種集拓陸續印發,但也可能【尊古齋金石拓】編定時間較早,當時尚未獲得此鈔版。

孫壯(1879-1943)是民國時期的金石學家,字伯恒,號雪園,直隸大興人,晚清國子監學生,肄業同文館、京師大學堂。1906年,出任商務印書館北京分館經理。還是營造學社校理、考古學社社員、「冰社」秘書長。1932年,與容庚、馬衡、唐蘭、周進、商承祚合議,組織金石學社,取名「述社」。孫壯出身收藏世家,曾輯印叔祖孫汝梅(號春山)【讀雪齋印存】【讀雪齋印遺】,個人藏品輯為【雪園藏印】【北平孫氏雪園藏器】行世,又輯印陳寶琛藏品為【澂秋館吉金圖】,為方煥經撰【寶楚齋藏器圖釋】,與馬衡同輯【集拓新出漢魏石經殘字】。孫壯還著【古泉考略】【版籍叢錄】【永樂大典考】等。孫壯與尊古齋黃伯川關系密切,1928年黃伯川因東陵案入獄,1930年商震任河北省主席時,孫壯是商震的好友,經孫壯從中說合,黃伯川得以保釋出獄。

尊古齋黃伯川與孫壯、陳夢家都是當時金石收藏研究界的大家,他們之間有很多交集,與「千斯倉」鈔版有關是完全可能的。由此可知,「千斯倉」鈔版至遲在 1928年曾出現在北京琉璃廠,被黃伯川收藏,喬友聲制作了一張拓片,請孫壯題跋並考釋。1948年陳夢家見到拓片並題跋。

【遼寧日報】說遼博拓片是李佐賢藏品,羅振玉將所獲得的清代李佐賢(1807-1876)的藏品攜至旅順,東北解放後,這批文物歸遼寧博物館收藏。其中有李佐賢編【古泉匯】一書共64卷,17冊。同時有李佐賢依每枚錢幣特制的匣函,裏面有錢幣 3128枚,錢範9個,這張拓片就在匣函裏。筆者與楊君先生研判認為,此遼博的拓片應該不是李佐賢舊藏,按李佐賢是清代收藏家,尤好錢幣,在其著述中並無宋代鈔版的記述,而羅振玉與黃浚過從很多,是尊古齋的常客,最有可能是羅振玉從尊古齋獲得了這張拓片,將其與李佐賢的藏品放在一處。所以這張拓片的來源也同樣是尊古齋。

由於尊古齋拓片的現身,我們對於「千斯倉」鈔版有了更多的了解,透過多種資訊的互相印證,我們可以確認,「千斯倉」鈔版確有其物,至遲在1928年被尊古齋收藏。鈔版也確實得到了當時的收藏家和金石學家的珍視,曾制作多張拓片並有名家題跋。至於它如何流到日本,因日本古玩商山中定次郎是黃伯川尊古齋的常客,所以尊古齋將「千斯倉」鈔版售於日本古玩商並流入日本是完全可能的。鈔版在日本由田中清嶽堂收藏,1938 年奧平昌洪的【東亞錢誌】得以公開披露。現在看來「千斯倉」鈔版留在國內的拓片除吳籌中先生收藏的一張外,至少還有孫壯題跋拓片和遼寧博物館收藏的羅振玉的拓片,這兩張拓片均與尊古齋有關,應是鈔版由尊古齋收藏時所拓。雖然拓片並無問題,「千斯倉」鈔版曾由名聲顯赫的尊古齋收藏,也經由著名收藏家題跋,但是這並不能說明鈔版本身為真。其實在尊古齋的收藏中也不乏各種原因混雜了一些偽品。

二、關於「千斯倉」鈔版真偽討論

上世紀50年代彭信威先生出版其貨幣史名著【中國貨幣史】,書中附有這塊鈔版的拓片,稱為「北宋的官交子或錢引」。彭先生這一斷語頗為草率,以彭先生對宋代貨幣史研究之深,不應該把它定為官交子,因為官交子是北宋四川的區域性紙幣,而鈔版上明確寫明「除四川外諸路州縣」。60年代出版的【中國貨幣史】修訂本中,鈔版的名稱改為宋代錢引,「這是鈔版的拓本。上面既無年份,也沒有名稱,金額也是臨時填寫的。看上面文字,可能是崇觀年間四川以外各路所行的錢引。」由於【中國貨幣史】的影響,此一紙拓片被廣泛傳播,以至今日,在許多關於中國紙幣史論述中被視為宋代紙幣。

上世紀80年代以來,關於此版的討論漸多,有疑其偽者,而更多的討論則認其為真,並力圖將其定名為宋代的何種紙幣。在這些證真的文章中,論者也是小心翼翼、曲盡婉轉,期證圓滿。

關於千斯倉版的討論,有對拓片本身樣式、圖案、文飾的時代風格的討論,也有對鈔版文字所包含的歷史資訊的考釋。

關於拓片本身的討論可謂見仁見智,意見大相徑庭。彭信威先生認為「這鈔版不但在世界貨幣史上有極高的價值,就是在印刷史和板畫史上也是很重要的。」盛觀熙則認為「現存北宋交子版拓片無論在書法書體,形制式樣等方面,與宋代的時代風格有著較大的差異。似非官方正式頒行之物。」謝世平認為「宋代紙幣版拓」沒有如實地、集中地反映出宋代的印刷科技與文化水平,很可能是後人(或許是錢幣商)以盈利為目的,根據有關歷史資料七拼八湊而制成的一件仿宋代紙幣版。喬曉金和衛月望也對「千斯倉」鈔版持否定意見,他們認為:宋代紙幣的格式是當時科學文化的集中表現,以後歷代紙幣都是在這一個原則上的提高與改進。「千斯倉」版沒有反映宋代貨幣文化的特征,不符合史料所反映的宋代紙幣應有的要素和資訊。

根據鈔版文字所反映的歷史資訊分析鈔版的真偽及鈔版的定名方面的討論較多。上世紀30年代最早介紹鈔版的日人奧氏本人認為這是宋代的會子印版,彭信威上世紀50年代出版的【中國貨幣史】稱為宋代官交子或錢引,60年代修訂再版時改變了看法,稱為宋代鈔版並推測可能是北宋崇觀年間四川以外各路所行的錢引。80年代以後討論者漸眾,因為鈔版文字明確說明它只在四川外諸路流通,而交子是四川的區域性紙幣,交子說顯然不能成立,所以除社會上仍有人稱其為交子外,研究者已經沒有人把它當交子看待。葉世昌、吳籌中、劉森等先生均認為「千斯倉」鈔版系北宋徽宗時期的小鈔。進入21世紀,姚朔民對北宋末年的錢引說進行了論證,姚文發表後,葉世昌對錢引說也頗為認同。2011年李偉國初步推斷該鈔版應為宋代之物,且為南宋之物。至於是否為南宋後期之物仍須進一步深入研究。他雖然沒有說是會子,這一說法等於回到了會子說。

關於鈔版文字資訊的討論,其共同點是在認定此鈔版為真品的前提下,透過搜尋歷史文獻中有關紙幣的資訊,對鈔版文字進行解讀和印證,試圖根據文獻記載的宋代紙幣種類,對號入座,為鈔版定名。宋代曾經出現過的幾種紙幣,如四川交子、錢引,北宋後期曇花一現的小鈔和錢引,南宋的會子等,都嘗試過,但是各種說法都沒有提出可靠的證據,仍屬推測,難以自圓其說,本文在此不再一一列舉。

筆者認為,判斷「千斯倉」鈔版的真偽還是應該從鈔版文字入手,看它是否完全符合宋代當時的用語,因為後世作偽者即使根據文獻進行模仿,但是由於脫離了當時的時代,仍然難免留下蛛絲馬跡。「千斯倉」鈔版上「並同見錢七百七十陌」這個標示紙幣面額的文字,是判斷其真偽的關鍵資訊。現有的討論文章中,除李偉國外,還沒有人對「並同見錢七百七十陌」這個用語提出過懷疑,論者很自然地認為它反映的是宋代的錢陌制度,並且將這一資訊當作確定鈔版是宋代紙幣的一個重要依據。但是筆者認定,恰恰是這個說法暴露了「千斯倉」版是後人作偽。

宋代的錢陌制度,繼承前代而來,是方孔圓錢特定的一種錢幣計算辦法。銅錢單位價值低小,為計數方便,秦代即有千一畚的計數方法,以一千為計算單位。漢代以後采用穿系方法,用繩子將一千枚錢穿在一起,稱一貫或一緡,貫和緡就成為貨幣單位。為了計數方便,會將一貫錢分成十個等份,每個等份就是一百,這個等份就稱為「陌」。在實際支付流透過程中,出現了以不足一千錢為一貫,相應地每一個等份不足百錢的「陌」的情況,這就是「短陌」。以多少實錢為一貫,或者說以多少錢當陌,即實行何種陌制,不同的時代、不同的地域、不同的行業有所不同。出土的金代錢貫真實再現了宋代錢貫的情況。用繩子編系起來的一貫銅錢,分為 10 個小節,每兩小節組成一小組,再由五組構成一貫。明代嚴恭【通源演算法】記錄了一道古算題,「今有散錢不知其數,作七十七陌穿之,欠五十文湊穿,若作七十八陌穿之,不多不少,問錢數若幹。答曰:二千一百六文。」這道古算題以七十七為陌,應該就是宋代的算題。我們了解了方孔圓錢貫這一貨幣單位的來歷,就能很好地理解陌和陌制的含義。

短陌出現於南北朝時期,唐宋一直延續。短陌現象的出現,與銅錢實際購買力的變化有關,同時也與不同場景下,交易和支付的便利有關,不同陌制表示一貫包含的實際錢數。不同的行業,需要一個與特定商品單價相適應的陌制以方便訂價和交易,這樣就形成了特定行業適用的陌制。短陌現象是一個民間市場行為,政府陌制主要是適用於政府財政稅收的規定,對民間市場行為並沒有強制約束力。

宋代存在多種陌制,政府財政稅收和支出方面通常以七十七錢為陌,七百七十為一貫,一般稱為一貫文省,也稱省陌或官陌 ;不同行業有不同的陌制,實際上都是與不同商品定價相關的。

【東京夢華錄】卷三【都市錢陌】:「都市錢陌,官用七十七,街市通用七十五。魚肉菜七十二陌,金銀七十四,珠珍、雇婢妮、買蟲蟻六十八,文字五十六陌。行市各有短長使用。」

【長編】卷一八,太平興國二年九月丁酉:「詔所在悉用七十七為百。」

【席珍放談】卷二:「今則凡官司出入,悉用七十七陌,謂之省陌是也。」

【容齋三筆】卷四【省錢百陌】:「太平興國二年,始詔民間緡錢定以七十七為百。自是以來,天下承用,公私出納皆然,故名省錢。」

宋代文獻中涉及錢數時常會說明使用何種陌制,如是實際錢數則說「足」,如是省陌則說明是「省」,即七十七錢為陌之官陌,或「×× 陌」,×× 這個數位一定小於一百。標準的說法是七十七陌,九十八陌,即以77或98枚實錢為一陌。「陌」並不是做為一個數量單位,而是指以多少錢為陌的陌制。

足錢舉例:

【宋會要輯稿·食貨】一七之一九載,天聖二年:「舊例諸色人將銀並銀器出京城門,每兩稅錢四十文足。」

【宋會要輯稿·食貨】三八之一三載,建炎三年,兩浙路上供和買夏稅綢絹「令人戶每匹折納價錢二貫文足」。

省陌舉例:

【宋會要輯稿·食貨】一七之三八載,封州在城商稅於紹興九年「收到稅錢七千七百七十二貫七十六文省」。

我們今天仍可以見到的南宋錢牌也標明錢數:「準壹拾文省」「準貳拾文省」「準肆拾文省」等。

各種短陌舉例:

九十九陌:【宋會要輯稿·食貨】七之六二載乾道五年詔:「紹興府將前項紐計錢省倉中界見行糴米價值,作二貫文九十九陌折奈米一石。」

九十八陌:【宋會要輯稿·食貨】二八之二二載:淳熙時,「廣東路奉行鈔法,自紹興間客鋪赴廣州賣鈔庫入納,皆是用銀,每兩價錢三貫五十文,九十八陌」。

九十六陌:【晦癳集】卷一九【按唐仲友第四狀】,「丁誌取受張應龍錢六十貫文,九十六陌」。

九十四陌:【宋會要輯稿·職官】四四之一三載,紹興元年,大食人進奉大象牙、大犀角,「象牙各系五、七十斤以上。依市舶司條例,每斤價錢二百六十文,九十四陌」。

八十五陌:【宋朝事實】卷一五【曲引錢】:紹興時,袁州人戶每納稅錢一千,「則科(曲引錢)二百文,八十五陌」。

五十陌:【夢梁錄】卷一三【都市錢會】,南宋時,杭州「近年民間減作五十陌行市通使」。

宋代紙幣以金屬貨幣為價值基準,紙幣的面值以金屬貨幣銅錢或鐵錢的數量標示,所以發行紙幣的詔令中就明確規定了與紙幣面值相當的金屬貨幣的數量。如:

「嘉定四年十二月尚書省言:‘已降指揮行使新會,下諸路監司州畢收換第十一界、第十二界、第十三界舊會,有新令並要作七百七十文足行使,節次指揮該載已是詳盡,監司州縣皆當恪意奉行,尚慮循習舊來馳慢之弊,或有違戾,合議差官前往諸路州軍,體訪催督’。」(【宋會要】職官52【遣使】)

「蓋見錢之與會子,古者母子相權之遺意也。今之錢幣,其母有二:江南之銅錢,淮上之鐵錢,母也。其子有二:行在會子,銅錢之子也;今之新會子,鐵錢之子也。母子不相離,然後錢會相為用。會子之法曰:‘會子並同見錢行使。’今新會子之法曰:‘每貫並準鐵錢七百七十足行使。’又曰:‘其新交子止許兩淮及沿江八郡界內公私流轉行使。’且會子所以流通者,與錢相為兌換也。今新會子每貫準鐵錢七百七十足,則明然為鐵錢之會子,而非銅錢之會子矣。」(楊萬裏:【誠齋集】卷七【乞罷江南州軍鐵會子奏議】)

「紹熙三年,詔新造交子三百萬貫,以二百萬付淮東,一百萬付淮西,每貫準鐵錢七百七十文足,以三年為界。」(【宋史】卷181【食貨下三】)

「鹹淳四年,以近頒見錢關子,貫作七百七十文足,十八界每道作二百五十七文足,三道準關子一貫,同見錢轉使,公私擅減者,官以贓論,吏以配籍。」(【宋史】卷181【食貨下三】)

上述諸例,說明在行使東南會子和鐵錢會子的詔令文字中都會明確規定,一貫會子當見錢七百七十文足,而詔令的文字也必然會原原本本地出現在紙幣上,我們今天能見到的可以確實認定為宋代紙幣印版的是安徽東至發現的【行在榷貨務對樁金銀見錢關子】(圖3),在那塊標明面值的印版上除「一貫文省」面額外,還有一段文字「應諸路州縣公私從便主管,每貫並用見錢七伯七十文足,永遠流轉行使。如官民戶及應幹官司去處,敢有擅減錢陌,以違制論,徒貳年,甚者重作施行。其有賫至關子赴榷貨務對換金銀見錢者聽」。其中就包含了發行詔令中「每貫並同見錢七伯七十文足」,與詔令文字完全一致。

圖三

我們回頭再看,「千斯倉」鈔版的文字顯然不符合宋代紙幣上應該有的用語。「並同見錢七百七十陌流轉行使」是紙幣的面值的標示,說明它相當於多少現錢,「陌」在這裏是表示數量單位的量詞,字面的意思顯然是相當於七百七十陌現錢。這裏的問題有兩個,如上舉諸例,宋代的「陌」指陌制,並沒有「陌」當量詞的情況。面值「七百七十陌」的紙幣,如果以陌當量詞講,那就是一張面值一百貫的紙幣,這顯然是不可能的。

如上文所說,對於「千斯倉」版上的這一說法,鮮有論者提出質疑,論者想當然地認為這就是宋代的錢陌制,是紙幣面值的表示,並且認為是「千斯倉」是宋代紙幣的證據。在所有討論「千斯倉」鈔版的文章中只有李偉國已經註意到了這個問題,他說「宋代紙幣都標明面值(比如一貫),同時還要說明省陌率。其說明方式一般是‘七百七十文足’或‘七百七十足’。該鈔版上所寫的‘七百七十陌’比較少見。按照‘陌’即‘百’的說法,‘七百七十陌’將成為‘一百貫’。但這裏所寫的‘陌’應是‘錢陌’、‘足陌’的意思,也就是七百七十個十足的錢。」李偉國的懷疑是對的,他確實發現了問題的要害,但是由於主觀上他認為這個鈔版是真的,所以他又把這個應該是表示數量的量詞進行了變通的解釋。其理由是【宋史·食貨誌】和南宋袁甫【論會子劄子】中也有同樣的說法,所以他認為鈔版上的這個說法還是說得通的,只是這樣的說法出現得很晚,並認為這應當是南宋晚期的說法。

「七百七十陌」這種說法確實在宋代文獻中出現過,目前所見也僅有袁甫【論會子劄子】和【宋史】卷181兩處。

十八界會子發行後,與十六、十七兩界會子同時流通,新舊會子價格混亂,朝廷釋出了關於會子價格的白劄子,袁甫【論會子劄子】就會子問題提出了自己的意見,其中多處引述到白劄子的原文。這個劄子內容較長,其中說到「陌」的有幾處:

「勒令新會從官價,舊會從民價,然三界並列,民聽易惑,新舊會之價不一,新必為舊所牽而倒。用於軍,則軍以此售之民,必欲作官陌行用,民或不受,必致交爭;用於民,則甲信乙疑,官司強以官陌,必致商旅不通,店肆停閉,此事理之當審者二也。」

「縱有見錢,使之以實錢而博虛會,會價不及官陌,安得不謂之折閱。」

「白劄子雲:‘諸郡應於稅賦,一半見錢,並許折納純會。如用十六、十七界舊會,則照各處民價;如用十八界新會,則照官價。’蓋新會之價既定,錢即會也,會即錢也。所以斬然罷一半見錢而純用會。臣竊惑焉。且新會作七百七十陌行使,姑以意逆之耳,非已有此實事也。萬一黃牓頒行之後,新會果為舊會牽倒,不作七百七十陌行使,朝廷業已棄見錢而重新會,軍民卻恐輕新會而願見錢。」

「白劄子所言:‘三界會價,混雜並用。舊會一價也,新會又一價也。價既二三,則新會之價為舊會所牽,恐不可以守七百七十陌之數。’若從臣之言,一頓換易,自來夏以後,更無舊會一券行於世間,獨有一色新會,則民間自然貴重,安得不盡從官陌乎?」

袁甫的劄子和他引述的白劄子中用到「官陌」「七百七十陌」,兩者可以互換,都是指會子的價格,這個「陌」不是量詞,而是名詞,此處的「七百七十陌」是指一貫紙幣七百七十的官價。

【宋史】卷 181【食貨下三】:

寶祐四年台臣奏:「川引、銀會子之弊,比因自印自用,有出無收。今當拘其印造之權,歸之朝廷,仿十八界會子造四川會子,視淳祐之令,作七百七十陌,於四川州縣公私行使,兩料川引並毀,見在銀會姑存。舊引既清,新會有限,則楮價不損,物價自平,公私俱便矣。」有旨從之。

【宋史】這條記載是南宋寶祐四年台臣建議發行四川會子的奏議,因為四川錢引嚴重貶值,其原因是四川紙幣自印自用,台臣提議由朝廷收回四川的紙幣印發權,廢除錢引,仿十八界會子印造四川會子。這裏的「作七百七十陌」也意指陌制,是名詞而非量詞,其意思很明確,即新發行的四川會子同東南會子實行一樣陌制,一貫會子當見錢七百七十。

可見「千斯倉」版的「並同見錢七百七十陌流轉行使」與上述文獻中的「七百七十陌」貌似相同而實則不同,其間的差別只有熟讀文獻,深諳宋代幣制方可體會。宋代文獻中「七百七十陌」這個用法雖然很少見,但是其意思很明確,即紙幣一貫當見錢七百七十文的制度,我們可以理解為它是專用於紙幣的一種陌制,與七十七陌指的是鑄幣陌制一樣。陌的含義是陌制,而不是表示錢數的量詞。

既然「並當見錢七百七十陌流轉行使」不符合宋代紙幣用金屬鑄幣標示其面額的用語,那麽我們就可以認定,「千斯倉」鈔版不是宋代的鈔版而是後人偽造的。

一般來說,偽造者作偽也必會有所依據,「千斯倉」版的文字應有文獻出處。考慮到【宋史】比較常見,【宋史·食貨誌】關於四川會子的記載應該就是「千斯倉」版「七百七十陌」這一說法的出處,只是造偽者不懂得宋代的陌制,「七百七十陌」是指陌制而不是指數量。所以筆者大膽懷疑,「千斯倉」版就是根據【宋史】的這一條記載臆造的。比較【宋史】的記載與「千斯倉」版的文字,就可以發現兩者之間的關聯。【宋史】原文為「仿十八界會子造四川會子,視淳祐之令,作七百七十陌,於四川州縣公私行使」,作偽者反其意而行,臆造一張「除四川外州縣公私行使」的會子是完全有可能的。

晚清民國時期,收藏風盛,藏家競求新奇,暴利驅使下作偽盛行。作偽者根據史籍記載的只言片語臆造古董者不乏其人,銅質「承安寶貨」方孔圓錢就是一例。民國時期出現了銅質「承安寶貨」方孔圓錢,被收藏界視為珍品,但是【金史】記載的承安寶貨為小銀錠,到了上世紀 80 年代,由於「承安寶貨」銀鋌的發現,銅質「承安寶貨」才被識破為臆造品。作偽者根據【金史】中有「承安寶貨」而臆造了「承安寶貨」方孔圓錢。「千斯倉」鈔版或也近似。

作者單位:中國錢幣博物館

原文刊於:【中國錢幣】2023年第3期,註釋從略,請征原文