【新周刊】文

在崛起之路上的國產動畫,今年似乎差了點運氣。

被視為動畫電影「大本營」的暑期檔已經過去,多部作品的票房成績卻不甚理想。27部動畫電影裏,15部作品票房破千萬,但其中,國產僅占5部。暑期檔13部國產動畫的總票房為5.59億元,作為對比,去年暑期檔僅【長安三萬裏】票房就達到18億之多。

至於今年,除了春節檔狂攬20億的【熊出沒·逆轉時空】、貢獻了暑期動畫電影近8成票房的【白蛇:浮生】,再也找不到一部票房過億的國產動畫電影。

(圖/【傘少女】)

而更小眾的二維動畫,情況或許也不樂觀。暑期檔的【傘少女】,僅獲一千多萬票房,導演在社交平台發文透露了背後的艱辛: 二維動畫公司或裁員或倒閉,人才正在不斷流失。

如果要給不同行業的工作加以定義,對於年輕人來說,動畫自然算得上離夢想最近的那一類。但若把視角轉向打工人,在那些真正投身於「夢工廠」的人眼中,國產動畫行業究竟是怎樣的?新周刊和四位不同崗位的從業者聊了聊他們的經歷。

「打了一年工,我倒欠八千塊」

這屆年輕人與動畫緣分的起點是相似的,他們大多從小就開始看國內外的動畫,漸漸產生了對創作的向往。

2000年出生的Mola喜歡畫畫,作為藝術生考上了一所動畫學院。「剛上大學時,第一次自己練習制作簡單的火柴人小動畫,發現角色在我筆下擁有了生命原來是這麽奇妙。」

學校課程與實踐存在不小的差距。好的動畫學院會鼓勵學生做原創獨立動畫,但一般的動畫學院更多是照本宣科,僅僅從老師那裏學習,對工作套用的幫助不大。

於是Mola從大一開始就自己嘗試接動畫外包和實習。「二維動畫公司實習薪資很低,甚至可能沒有薪資。有的公司會提供培訓,但也不是包教包會。」

當人物動起來,就像擁有了生命。(圖/@畫動畫的Mola)

Mola大概是用人單位最喜歡的那種大學生——「應屆畢業有兩年工作經驗」。大學期間,她從中割開始接觸實際的動畫業務。所謂中割,即兩張原畫之間插入的過渡畫面。畫中割是難度最低的一個工種,正適合Mola這樣的學生入行練手。而隨著經驗升級,Mola到大四畢業時,已經是能夠畫第一原畫的熟練工了。

畢業之後,她順利進入某視訊平台。和當年畫中割時每張4到6元的薪資相比,這份工作的待遇相當不錯。但她的主要工作內容,也「僅僅」是給進口的番劇修改畫面,以達到平台過審的要求,比如「打馬賽克、加衣服、擦掉血跡」。

Mola覺得這不算是真正參與到動畫制作中,一年後便跳槽到了動畫公司。

但即便離夢想更近一步,職場現實也遠沒有想象中那麽美好。

這家公司雖然有原創作品,但也會接外包計畫,而Mola沒有選擇計畫的權利,無論多麽磨人都不能拒絕。

更絕的是,在受不了提出離職後,Mola才後知後覺地發現, 公司一直沒有給她繳納公積金。

「入職時他們說很多外包員工都要求不交五險一金,問能不能也不給我交,我不同意,但沒想到他們偷偷沒交公積金。」Mola還發現,自己的社保也是按照最低基數繳納的。在她強烈要求下,公司才給她按照實際薪資為基數進行補繳,並開始給其他同事繳納公積金。

Mola感嘆:「之前趕片子熬了一個又一個通宵,現在覺得真是可笑。」

【一人之下】中的原畫。(圖/@畫動畫的Mola)

26歲的李三果一直在動畫行業做後期,同樣經常加班。「下午三點上班,早的話深夜一兩點下班,晚了就淩晨四五點,更忙就要通宵了。」最忙的時候,他的同事甚至會住在公司。

動畫不是一個高薪的行業,有從業者在網上曬出薪資,月入兩千塊並非罕見。剛畢業時,李三果的薪資也只有三千元出頭,每月房租要一千多元,加上其他日常花銷,他過著捉襟見肘的生活。

眼見漲薪無望,李三果幹了一年就選擇辭職,不但 沒有攢下積蓄,花唄和借唄還欠了八千多元。

後來,李三果跳槽過幾次,一直沒有離開動畫行業,薪資最高漲到過每月八千元,但並不穩定,沒有計畫時,依然只有三四千元的底薪可拿。他待過一家公司,因為甲方拖欠尾款,有幾個月沒能按時發薪資。他還透過一些同行得知,某家業內小有名氣的公司,最近半年都沒有發過薪資。

至於那家給他開出過八千元薪資的公司,老板是富二代,因為個人興趣選擇了開動畫公司,但並不懂動畫,也不怎麽插手管理,目前已經因經營不善倒閉,還虧了大幾百萬,「老板說他再也不會碰二維動畫了」。

一些光影、水火的特效,都是由後期完成的。(圖/【大魚海棠】)

李三果同時也是一位B站UP主,有時會拍視訊講動畫行業的從業經歷,引來很多同行圍觀。大家聚集在他的評論區和粉絲群,話題往往少不了「要不要轉行」。

「我找過粉絲群的人一起做外包,後來再找他們的時候,他們已經轉行了。好多人熬不住,就離開了。」

門檻最低的劇本,其實最難做

小A在日本動畫行業做過五年美術背景,有位資深作畫監督曾問她:「你們中國明明有悠久的歷史,為什麽沒有做出更多(好的動畫IP),只有【西遊記】?」

扁平的人物、無法自圓其說的劇情、產量大而精品少……國產動畫這些屢被詬病的問題,在行業內外都稱得上老生常談,用「屋漏偏逢連夜雨」來形容都不為過。

正如【傘少女】導演沈傑所說,這部動畫電影拉投資花了兩年,找編劇寫劇本又花了一年半。這期間,團隊沒有動畫電影可做,不少人因為等不及而離開。所以, 當投資方給出定稿劇本時,就算明知它不夠好,團隊還是開啟了制作。

「因為每一輪修改,基本都是以半年為單位的,半年後,劇本真的能好嗎?二維的人才一向是單向流出的。」

這只猴子,不止一次造就了中國爆款動畫和遊戲。(圖/【大鬧天宮】)

李三果剛畢業時,有位組長曾盡心盡力地教他,「顏色怎麽調,為什麽要這樣調,他都會說得很詳細」。動畫行業非常依賴「傳幫帶」的模式,如果經驗豐富的人才不斷流失,新人的摸索會更艱難。

在優先保障生存的前提下,打磨劇本成了某種奢望。 在整個影視行業,好編劇都是稀缺的;而且與真人影視劇相比,動畫計畫能夠給編劇的報酬要低很多,自然更難請得動好的編劇。所以很多時候,哪怕被吐槽劇情稀爛,大銀幕上呈現給觀眾的動畫故事,也已經是整個團隊竭盡全力的最佳結果。

不過,在行業浸淫了幾年,Mola認為這並不是單純的金錢問題,「很多導演是學畫畫出身,沒有系統學過編劇。他們想要表達自己的想法,很少會考慮請專業的編劇」。

動畫制作的每一個環節都有技術門檻,唯獨編劇看似沒有。 「很多人覺得劇本隨便拿起筆就能寫,但其實不是這樣的。」

無論設定多麽宏大或者微小,講好一個故事並不容易。(圖/【新神榜:楊戩】)

Mola參與制作的一部動畫,第一版劇情幾乎是「想到哪兒就寫到哪兒」。導演不小心把一個關鍵的角色「忘在一邊」,導致出現了許多邏輯漏洞。即使後來盡力挽救,作品播出時,依然被觀眾批評劇情生硬。

她有過和導演想法不一致的時候,卻「沒有什麽反駁的余地,只能接受」。 劇本往往由掌握話語權的那個人決定,有時是導演,有時是投資人或老板。

「我們老板有一次親自做編劇,結果被批評得很慘,後來他就不插手了。就算手下沒人敢提,如果網上輿論聲量很大,老板們是會知道的。但有些老板看到還有人買單,能賺到錢,就不會考慮改進。」

K也是一個喜歡動畫的年輕人,出於對這個行業的好奇,他曾入職一家動畫公司的宣傳部門。這家公司原本打算推出一部電影,但在受邀觀看動態分鏡(動態分鏡可以理解為一部動畫的「草稿」,已經定下了每個鏡頭的內容,只是未經細化、上色、配音)時,各部門同事發現了很多不合理的劇情問題,包括不尊重女性的情節。

但在聽到同事的現場建議後,執導影片的中年男導演表現得很意外,似乎不太能理解這些批評。好在最終老板一錘定音,認為劇本不過關,斃了這個計畫。

K也為某部動畫電影的專家研討會寫過宣傳稿。「參與人員全都是老年男性專家,給出的意見很浮於表面,和年輕人想的完全不是一回事。」

(圖/【年會不能停】)

流水線上的動畫人,無能為力

倘若動畫不夠吸引人,除了劇本以外,往往還有「演出」的問題。

由於並非真人表演,動畫角色的「表演」是否真實,需要依賴制作者的「演出」。因此,日本許多公司會專設演出一職。小A稱, 演出非常重要,相當於導演助手,主要職責是畫靜態分鏡並監督整集動畫的品質,一個團隊會有一位總導演和兩到三位演出。

小A在2021年從日本回到中國。她對比發現:「國內的動畫公司往往不重視演出,甚至不設演出職位,把原本屬於演出的工作丟給了動態分鏡師,但其中很多人不會畫靜態分鏡,連鏡頭語言、專業術語都不知道。」

靜態分鏡決定了每個鏡頭的構圖和移動、人物動作、台詞、時長等,對後續的制作起著提綱挈領的作用。(圖/【白箱】)

在日本,一個人要由資深演出帶教多年,才有能力獨立擔任演出,達到較好的效果。而在中國,演出卻可能被丟給剛畢業的大學生來做。Mola是沖著有做演出的機會而跳槽到動畫公司的,但實際工作中,她感到自己「更像個萬能工具人」。

對於參與人員眾多的計畫而言,如何統籌決定了效率高低。開會時,導演會告訴各部門需要做什麽,但落實到每個環節,依然難以避免「各幹各的」。

Mola做原畫師時就遇到過,連最簡單的檔命名都沒有統一規範,「我要翻很多檔才能看明白前一個人在畫些什麽」。流程常常是導演制定的,只考慮他本人的方便。「每個導演有不同的習慣,有的導演喜歡用PS,那後面的人就遭殃了。」

連續的動畫需要保持前後統一。(圖/【白箱】)

小A指出,插畫與動畫的區別,就在於是否連續。「總導演負責定下整體基調,沒有精力去盯每個鏡頭,所以每個環節都需要一位負責人把團隊帶起來。」統一每個畫師的畫風、品質是監督和演出的責任,確保計畫在預算內按時完成是制片的責任。

在日本,制片會像秘書一樣細心協助每個部門,幫忙解決問題。但在國內,制片往往只把員工們看成手下,「如果出了問題,他們更希望畫師自己承擔責任」。

動畫的制作有如一條流水線,當流程跑動起來,每一次反復修改都意味著成本的增加。前期劇本和分鏡確定後,即便不夠完美,也幾乎無法再改動劇情,螺絲釘們只能埋頭做好各自的工作。

而當作品完成後,面向公眾的宣傳則更為重要。

作為宣傳人員,K時常需要與其他部門溝通,卻常常難以推進。「我的主要工作是將動畫獲得的成績宣傳出去,例如獲獎、參展、出海等,但和相關部門索要資料時,他們常常顯得事不關己。」

K的職責範圍有些模糊,他原本只負責企業宣傳,但漸漸還需要做不少面向觀眾的宣傳工作。

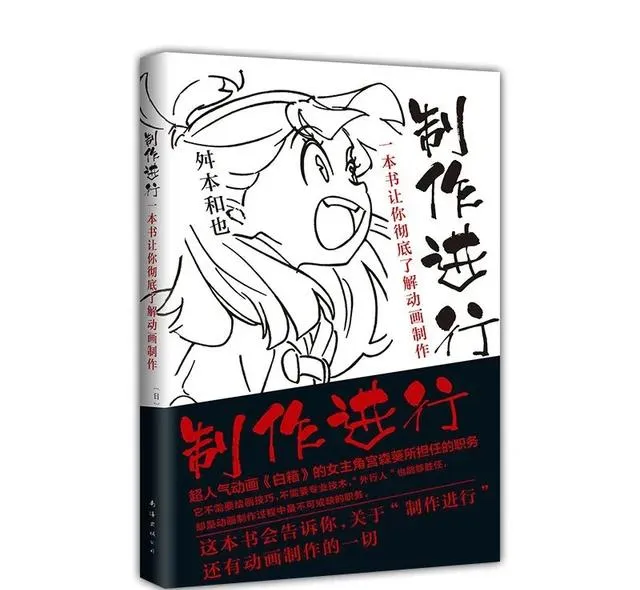

【制作進行】以制片人的視角,講解日本動畫的制作流程。

K認為,宣發是需要多方討論配合的,但在某動畫電影上映前,公司把宣發工作全權交給了宣發公司。電影上映後,排片率不理想,公司拿出一筆預算,打算再獨立做一套宣發,但他們並不懂如何做,反而浪費了資金。

「他們很難抓到觀眾的情緒點,也想不到提前準備相關物料,結果還要我這個輔助人員當晚加班剪視訊。」作為曾經的媒體從業者,K不理解公司沒有進行話題策劃,「如果想上熱搜,平台也需要有具體的話題」。

最終,K離職了。因為長期加班的同時,他還要被借調到別的部門做社群營運。「一部已經下映的電影,為什麽還要做社群?」他終於明白,動畫公司的職能部門並非他理想中的工作崗位,也離他喜歡的動畫太遙遠。

熱愛動畫,不是打工人的弱點

在日本時,小A也經常加班,每天工作十多個小時,身體吃不消是她回國的原因。「有次加班後我想休假,原本答應的美監卻改口說‘別人都在忙,只有你休息不太好,你可以幫別人分擔一些工作,這樣別人以後也會幫你’。」

但日本的動畫公司不但會依法付加班費,且加班時長還能再換取休假。「日本勞務局很嚴格,有家動畫背景公司不給醫保,被罰了2億多日元(約1000萬元人民幣),直接強制解散,社長被禁止開公司。」

據鈴木敏夫所寫的【吉蔔力的天才們】,吉蔔力工作室為員工建了一家托兒所。(圖/【千與千尋】)

即使在日本,動畫新人(中割)的薪資也只有四五萬日元(2000多元人民幣),甚至不夠付平均六七萬日元的房租。「拼命熬,熬到作畫監督助理就好過了。」雖然有升職加薪的希望,但初期非常考驗一個人對動畫的熱愛。「因為太難熬,很多年輕人轉行,日本動畫也快斷代了。」

小A覺得,動畫行業最具有欺騙性的事,就是「為愛發電」。 很多人因為熱愛,所以不計較得失,再苦再累都願意熬,更容易被過分壓榨。「就算你不做,有的是年輕人願意做。他們熬不下去了,還有下一撥年輕人。」

Mola跳槽時,也有廣告公司開出更高的薪資,但她寧願降薪也要去動畫公司。經歷過社保風波以後,她感慨:「一些低端的小公司可能本不該營運下去,它們卻以自己賺不到錢為理由,損害員工應得的權益,從而得以存活,這是不合理的。」

當然,業內那些用心做作品的團隊,也會給打工人留下深刻的印象。前段時間,李三果第一次作為外包人員參與動畫電影計畫,簽了不少協定。按下手印時,他感覺很「神聖」。工作中,每個工程檔都規範清晰,每一次修改意見都很詳細。

(圖/【白箱】)

無論如何,依然有一群人正在拼盡全力,制作出他們心中理想的動畫作品。而參與其中的成就感,的確無可比擬。

K參與宣發的電影上映時,他特意讓看首映禮的朋友幫忙拍了片尾字幕,定格自己的名字出現在大銀幕上的那瞬間。

小A的野心是一點點增加的。 「一開始名字上了片尾字幕就滿足了,後來希望自己名字的位置越來越靠前。入行這麽久,總得有一些自己的作品吧,不然對不起自己的夢想和努力。」

從中割到原畫,Mola的名字一直在片尾字幕,直到擔任演出後,她的名字出現在了片頭的字幕中。「感覺之前吃的苦、受的累都值了。」不過這種感覺並不能維持太久,第二天她依然覺得自己「充滿班味」。

(圖/【白箱】)

幾位動畫人都沒有考慮過轉行。「‘為愛發電’大概僅限於剛畢業的學生,工作幾年後大家只是‘混口飯吃’,不談虛的了。」李三果說,「但如果一定會離開,我應該是最後一批離開這個行業的人。」

日劇【Legal High 2】如此形容那些畫動畫的人:「能夠創作出少女在花田裏奔跑的動畫的人,就是那種在花田裏奔跑的人嗎?怎麽可能,他們是走火入魔地伏案工作,嘔心瀝血地燃燒生命、創造作品的人。」

只是對觀眾而言,當期待被不斷透支,國產動畫的成長速度,或許還需要再快些。